Compte rendu Café Géographique de Saint-Brieuc, 24 novembre 2016, compte rendu de Christiane Barcellini.

Olivier Milhaud est maître de conférences à l’Université de Paris-Sorbonne. Ses travaux de recherche portent sur l’enfermement et le vivre ensemble. En 2009, il a soutenu sa thèse « Séparer et punir. Les prisons françaises : mise à distance et punition par l’espace » dont une version remaniée paraît en mars 2017 aux éditions CNRS.

Ce café géographique se tient au moment des JNP (Journées Nationales des Prisons) pendant lesquelles les associations, comme le Génépi, l’association nationale des visiteurs de prisons (ANVP) ou l’association de la maison d’accueil des familles de détenus (AFDMA) se mobilisent, à travers toute la France, pour sensibiliser la population sur l’espace carcéral. Notre rencontre-débat autour d’Olivier Milhaud s’est prolongée au Cinéma Club 6, à Saint-Brieuc, autour du film « 9m2 pour 2 » dont la projection a été organisée à l’initiative de ANVP22.

La prison, un sujet à priori improbable en géographie…Ce n’est que récemment, à compter des années 1980 que la géographie sociale va s’intéresser aux processus de qualification des individus et des groupes, appréhendés dans leur dimension spatiale. Et il faudra attendre le début des années 2000 pour que la géographie reconnaisse la prison et le système pénal français comme objet de recherche à part entière. La prison a une dimension spatiale très particulière, elle punit par une mise à distance. Olivier Milhaud se propose de montrer, à partir du sujet « La France des prisons, une France des marges ? » que la prison est une peine géographique qui participe au processus de marginalisation des populations incarcérées.

Pour introduire son propos, Olivier Milhaud nous présente la carte de la France pénitentiaire.

Il existe plusieurs types d’établissements qui correspondent à des catégories juridiques :

– Les maisons d’arrêt, comme à Saint-Brieuc, sont les établissements les plus répandus (86 sur 187 établissements pénitentiaires) ; elles accueillent les personnes prévenues en détention provisoire ainsi que celles dont la peine n’excède pas deux ans.

– Les centres de détention (27) accueillent des personnes détenues condamnées à une peine supérieure à deux ans.

– Les maisons centrales (6) comme à Clairvaux, accueillent les personnes détenues qui sont condamnées à une très longue peine ou qui sont considérées comme dangereuses en détention (une personne incarcérée pour vol qui agresse les surveillants est considérée comme dangereuse alors qu’un pédophile, souvent calme en détention, n’est pas considéré comme une personne dangereuse).

– Les centres pénitentiaires (50) sont des établissements mixtes qui comprennent plusieurs quartiers (maison d’arrêt, centre de détention et/ou maison centrale).

– Les centres de semi-liberté (11) reçoivent les personnes condamnées admises au régime du placement extérieur.

– Les établissements pénitentiaires pour mineurs (6).

Cette carte de la France pénitentiaire a l’intérêt de mettre en évidence la grande diversité des prisons en France et de souligner la diversité des situations vécues par les 66 000 détenus.

Olivier Milhaud souligne le fait que les représentations médiatiques sur l’espace carcéral gomment souvent cette grande diversité. Pour exemple, la surpopulation carcérale : elle concerne les maisons d’arrêt qui n’ont pas de numerus clausus alors qu’il y en a un pour les maisons centrales et les centres de détention. Un article, en novembre 2016, dans Ouest-France, fait d’ailleurs état de la situation de la maison d’arrêt de Saint-Brieuc en surpopulation carcérale avec un taux d’occupation de 225% (153 détenus pour 68 places). Autre exemple qui concerne encore les maisons d’arrêt : les prévenus restent de très longues heures dans leur cellule (souvent 20h) ce qui n’est pas le cas en maison centrale ou en centre de détention.

La durée moyenne d’incarcération, aujourd’hui d’environ 11 mois et demi, a presque triplé ces quarante dernières années (4,3 mois en 1975) ; c’est l’une des explications majeures de la surpopulation carcérale en France. Cette augmentation considérable du temps d’incarcération qui est une tendance historique très nette signifie qu’une personne occupe une place bien plus longtemps qu’auparavant ce qui est extrêmement difficile dans le cadre de l’administration pénitentiaire et qui pose le problème de l’espace ou du manque d’espace en dépit des constructions de nouvelles places.

1 – Quelles logiques pour la localisation des prisons ?

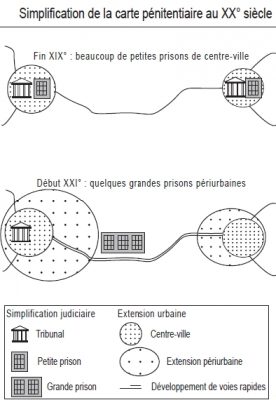

La réforme de la carte judiciaire de 2007 concerne le cadre plus large de la question de l’implantation des services publics (dont le service pénitentiaire) sur le territoire. Olivier Milhaud souhaite nous montrer que les logiques de la localisation des prisons ont évolué dans le temps.

La première logique, connue tout au long du XIX° siècle, est une logique de proximité, celle d’incarcérer les personnes au plus près des tribunaux. Au delà de l’aspect pratique, cette localisation a un sens symbolique : montrer l’efficacité de la loi. A Montpellier, l’ancienne prison était attenante au Tribunal ; de même, à Saint-Brieuc, l’ancienne prison construite à la fin du XVIIIème siècle était attenante aux murailles et à proximité de l’actuel Tribunal.

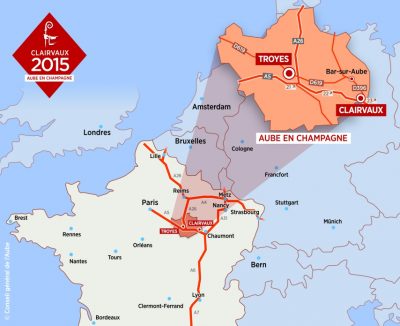

Aujourd’hui, une autre logique d’implantation des prisons a relayé cette logique historique : celle de mise à distance. A Montpellier, l’ancienne prison a été fermée dans les années 1980, la nouvelle prison ouverte dans les années 1990 se trouve à Villeneuve-lès-Maguelone en périphérie de l’agglomération montpelliéraine. Olivier Milhaud développe un autre exemple emblématique de cette logique de localisation périphérique, celui de la maison centrale à Clairvaux. Clairvaux (Aube) est un petit hameau en périphérie de Ville-sous-la-Ferté, commune excentrée du canton de Bar-sur-Aube, lui-même en périphérie de son département, en pleine diagonale des faibles densités qui prend la France en écharpe des Ardennes aux Pyrénées.

Carte de localisation de l’abbaye de Clairvaux (source: Clairvaux2015.fr)

Clairvaux (clara vallis « vallée claire ») est une abbaye cistercienne fondée par Saint Bernard en 1115. Il choisit une petite clairière isolée au bord de l’Aube et, avec une douzaine de moines, il défriche le lieu et commence la construction des premiers bâtiments. La personnalité et le charisme de Saint Bernard sont tels qu’il va donner à son abbaye un rayonnement et une centralité considérable dès le XIIème siècle ; si l’abbaye mère est Cîteaux, l’abbaye de Clairvaux est à la tête de tout un réseau extrêmement puissant d’abbayes filles directes en France et en Europe. La photo aérienne montre que, dans l’enceinte de Clairvaux se trouvent plusieurs abbayes construites entre 1115 et 1774 pour accueillir les moines. La dernière abbaye, monumentale, terminée à la veille de la Révolution Française, est vendue en 1789 comme bien national (des industriels y installèrent une verrerie) ; elle est rachetée par l’Etat en 1808 pour y établir la plus grande maison centrale de France. Cette transformation d’abbayes en prisons, assez courante à la fin du XVIII° et début du XIXème siècle (le Mont-Saint-Michel, Fontevraud, etc.) est liée à la réforme du système pénal qui instituait une nouvelle peine, la privation de liberté. La maison centrale de Clairvaux, dans une logique d’organisation administrative du territoire français et d’une hiérarchisation de l’espace voulue par le Premier Empire, est une prison centrale à plus d’un titre : elle dépend de l’administration centrale du Ministère de l’intérieur, elle est financée par l’Etat, elle est placée au centre d’une circonscription et centralise les détenus de plusieurs départements. C’est alors la prison la plus grande, elle a accueilli jusqu’à 3000 détenus qui logeaient dans la dernière abbaye du XVIIIème siècle dont quelques détenus célèbres comme Claude Gueux (il inspira Victor Hugo dans roman paru en 1834 qui dénonçait les conditions de détention au XIXème siècle) mais aussi des communards, des insoumis de Verdun, des résistants, des collaborateurs, les généraux putschistes de la guerre d’Algérie, le terroriste Carlos en 2006 (actuellement dans la maison centrale de Poissy). Dans les années 1960, les détenus ont quitté la prison installée dans l’abbaye pour une nouvelle prison qui est construite à l’intérieur du mur d’enceinte de l’abbaye. Clairvaux, choisi au XIIème siècle par Saint Bernard pour son isolement, l’est encore aujourd’hui (la diagonale des faibles densités) ; Olivier Milhaud souligne que cette localisation géographique, loin de tout, a des impacts importants. Le premier impact concerne le quotidien au sein de la prison. La maison centrale de Clairvaux, connue pour ses émeutes, mutineries ou encore évasions (1971, 1974, 1978, 1994, 2003) et par ailleurs isolée géographiquement connaît un turn over important de ses directeurs ainsi que des conseillers d’insertion et de probation qui demandent au bout de deux ou trois ans leur mutation. De fait, elle est quasiment entre les mains des surveillants (des dynasties de surveillants) dont les familles habitent à proximité comme l’a bien montré Philippe Combessie dans Prisons des villes et des campagnes (1996). L’autre impact concerne les emplois qu’offre la maison centrale qui emploie actuellement 200 personnes. Or, en avril 2016, le garde des Sceaux a annoncé sa fermeture pour 2022, les détenus devant être rapatriés dans un nouvel établissement à Troyes et les agents de la prison devant préparer eux aussi leur départ. Malgré une prime de 15 000 euros pour tout candidat au départ et malgré la vétusté des bâtiments de Clairvaux, un millier de personnes a manifesté à Bar-sur-Aube, en octobre 2016, contre la fermeture du centre pénitentiaire. La fermeture de Clairvaux signifie, en effet, 200 emplois en moins sur un total de 525 emplois qu’offre la commune de Ville-sous-la-Ferté dont le taux de chômage atteint déjà 14%. L’ancrage d’une prison sur un territoire, d’autant plus pour un hameau comme Clairvaux, a des retombées économiques très importantes (emplois publics).

A partir de l’exemple de Clairvaux, Olivier Milhaud a soulevé certaines des questions qui se posent pour établir une carte pénitentiaire (où met-on les prisons ?) car s’il y a des enjeux à l’intérieur des murs, il y en a aussi à l’extérieur des murs. La phrase de Saint Bernard « l’abbaye est pour le moine une prison ouverte » vaut encore aujourd’hui pour l’espace carcéral qui ne peut pas se comprendre comme un strict isolat. Les prisons ne sont pas reléguées loin de tout, on le verra.

Le cas de la maison d’arrêt de Saint-Brieuc est radicalement différent ; il est à la fois très original et très banal. L’ancienne prison était à proximité du Tribunal actuel. Elle a été construite à la fin du XVIIIème siècle au moment de la Révolution Française quand on décide que la prison devient une peine à part entière (auparavant, l’emprisonnement avait lieu avant la peine qui pouvait être la torture ou la déportation). Saint-Brieuc a profité d’un démantèlement des murailles de la ville en 1787 pour construire une nouvelle prison sur un terrain qui appartenait au chapître de la cathédrale, ce qui est extrêmement original à une période durant laquelle les bâtiments existants et notamment les bâtiments monastiques étaient réquisitionnés. Construite pour 100 détenus, elle en accueille autour de 400 pendant la période révolutionnaire. Elle sera agrandie au XIXème siècle et finalement remplacée par une nouvelle prison construite, entre 1911 et 1913, sur le plateau de Gouédic. L’ancienne prison est détruite entre 1926 et 1927 (il en reste quelques vestiges au niveau du Parc des promenades), date qui correspond à une grande réforme de la carte pénitentiaire. La France est sortie de la saignée de la Première Guerre mondiale (on avait d’ailleurs accéléré les sorties de prison pour avoir plus de soldats) et de fait, on constate une décrue considérable de l’effectif pénitentiaire. La réforme de 1926 prévoit la suppression d’un grand nombre de toutes petites prisons ; en ce qui concerne la prison de Saint-Brieuc les documents d’archives précisent : « leur (les bâtiments de l’ancienne prison) vétusté provoqua la construction d’une maison centrale plus moderne ».

Aujourd’hui, c’est le même argument que l’on donne pour fermer les petites prisons de centre-ville et ouvrir des prisons plus grandes dans les périphéries urbaines, au foncier disponible et moins onéreux pouvant accueillir entre 600 et 700 détenus. Des raisons très pragmatiques plaident aujourd’hui pour des localisations plus périurbaines que de rural profond. Il faut ne pas être trop loin du tribunal ou de l’hôpital, pas trop loin des forces de l’ordre en cas d’émeute, et donc pas trop loin des villes qui garantissent en outre vie sociale, possibilités d’emploi pour les familles de surveillants ainsi que la présence d’associations aidant les détenus et l’accessibilité pour leur famille.

A Saint-Brieuc, la nouvelle prison est construite dans un espace non urbanisé, le plateau de Gouédic. Il faudra attendre les années 1930 et plus encore les années 1960 pour que le plateau de Gouédic s’urbanise (petites maisons individuelles, HLM, collège Racine). La séance du Conseil Municipal de Saint-Brieuc du 12 janvier 1910 nous apprend que la construction de cette nouvelle prison a fait l’objet de vifs débats. En dépit d’une négociation entre le Conseil Général (à l’époque ce sont les départements qui gèrent les prisons) et la ville de Saint-Brieuc afin de trouver un montage financier pour construire une prison cellulaire (un détenu par cellule) en vertu de la loi de 1877, certains membres du Conseil Municipal soulignaient le risque de dépassement du devis; ceux qui soutenaient le projet, avançaient d’autres arguments « rendons le ville agréable pour les touristes et donnons du travail aux ouvriers ». Débat toujours d’actualité, la loi de 1877 qui est loin d’être appliquée en France (à Saint-Brieuc, 68 places pour plus de 150 détenus), a été rappelée par les parlementaires en 2009 et de nouveau en 2014 afin que la surpopulation carcérale soit résorbée en 2019…

De même, l’argument – procurer du travail aux ouvriers – est encore mis en avant aujourd’hui pour convaincre une commune d’accepter l’ouverture d’une nouvelle prison (emplois pour le chantier, pour le personnel pénitentiaire, taxe professionnelle des entreprises privées dans le cadre d’un partenariat public-privé pour la construction et la gestion de la prison). Enfin, l’argument de rendre agréable le centre-ville en le débarrassant des prisons est permanent dans l’histoire carcérale. La fermeture de la prison parisienne de Mazas à l’occasion de l’Exposition universelle de Paris de 1900, pour construire un établissement en périphérie à Fresnes, « lieu où ne se porte pas la villégiature » selon le rapport préfectoral de l’époque, est emblématique de cette logique. Hier, espace ingrat et marécageux, Fresnes est aujourd’hui une commune de 25000 habitants. A Fresnes comme à Saint-Brieuc, l’urbanisation a rattrapé la prison. L’évolution de la localisation de la prison de Saint-Brieuc suit le schéma de l’implantation des établissements carcéraux en France depuis la période révolutionnaire mais ce qui est, à Saint-Brieuc, spécifique, c’est que la mise à distance par rapport au centre-ville n’est pas l’éloignement mais une rupture topographique très nette, celle de la vallée du Gouédic, qui a longtemps été une barrière dans l’espace urbain de la ville.

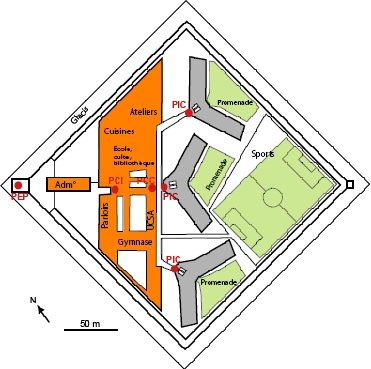

La construction de très grands établissements pénitentiaires en périphérie urbaine et la fermeture des petites prisons de centre-ville permet aussi de diminuer le coût en termes de personnel de surveillance. L’architecture carcérale répond à cette logique (voir doc N°7); le plan général des prisons contemporaines est un carré avec deux miradors à la diagonale (un mirador surveillé mobilise sur l’année au moins cinq surveillants à temps plein, donc on préfère en diminuer le nombre) ; dans l’enceinte de la prison, les bâtiments de détention sont en forme de V très évasé à la pointe duquel se trouve un surveillant qui peut voir les deux ailes du bâtiment (économie d’un emploi).

En revanche, les communes concernées par la fermeture de leur petite prison de centre-ville se mobilisent souvent pour la conserver. Olivier Milhaud donne l’exemple des villes de Colmar (préfecture) et de Mulhouse (sous-préfecture) dans le département du Haut-Rhin. Elles possèdent chacune, héritage historique, un tribunal et une maison d’arrêt. La maison d’arrêt de Colmar, située dans un quartier touristique du vieux Colmar, est installée dans un très vieux bâtiment datant du XIVème siècle qui était à l’origine un couvent, celle de Mulhouse a été construite à la fin du XIXème siècle à proximité du centre-ville. Les deux maisons d’arrêt sont en surpopulation carcérale. Une nouvelle prison plus grande est en construction (elle devrait ouvrir fin 2017/début 2018) à Lutterbach, en périphérie de Mulhouse, pour remplacer les deux prisons de centre-ville, ce qui permettrait de réaliser une économie de coût de surveillance et de régler (provisoirement) le problème de surpopulation carcérale. Malgré un rapport qui dénonce un degré de vétusté avancé de la maison d’arrêt de Colmar, le maire de la ville se mobilise pour la garder car il craint que si l’on touche à la carte pénitentiaire (les prisons), la carte judiciaire (les tribunaux) risque de bouger avec un risque de remise en question de la hiérarchie administrative. Pour Colmar, la fermeture de sa prison signifierait une perte d’emplois pour la ville et le risque de remise en cause de sa fonction de ville-tête dans la hiérarchie administrative.

La tendance actuelle éloigne la prison du tribunal ; cette déconnexion croissante entre la fonction noble de la justice (juger – les tribunaux partent rarement en périphéries urbaines) et sa fonction honteuse (punir, incarcérer – les prisons en périphérie) accroît la stigmatisation des populations détenues et même des professionnels de l’Administration pénitentiaire, si peu considérés au sein du Ministère de la Justice.

Alors, quelle réponse à la question « Est-ce que la France des prisons est une France des marges ? ». Les sociologues, comme A.-M. Marchetti et Ph. Combessie, 1996, La prison dans la cité, articulent marginalisation sociale et relégation spatiale « Ainsi a-t-on vu, au fil des ans, des masses de détenus, populations stigmatisées s’il en est, de plus en plus reléguées vers des endroits excentrés, déclassés et souvent assez difficiles d’accès pour qui ne dispose pas d’un moyen de transport autonome ». Olivier Milhaud précise que l’analyse des sociologues se fondait sur un plan de construction de prisons des années 1990 et qu’effectivement certains établissements sont emblématiques de cette thèse comme la maison centrale de Clairvaux ou celle de Joux-la-Ville (38km d’Auxerre) où le seul moyen d’y aller est le taxi. Néanmoins, notre intervenant souligne que les réalités de la carte pénitentiaire sont plus complexes. Il reste encore beaucoup de prisons en ville, beaucoup dans des villes préfectures, comme la maison d’arrêt de Saint-Brieuc, ou sous-préfectures, et beaucoup dans les grandes aires urbaines qui sont aujourd’hui très recherchées par le service public pénitentiaire dans une logique de desserte du territoire national localisant la majorité des 66 000 détenus de France au coeur des grandes agglomérations et donc des noeuds des réseaux de communication.

Olivier Milhaud nous invite à lire attentivement la carte pénitentiaire française pour éviter les raisonnements hâtifs sur la situation carcérale en France.

Le calcul du nombre de détenus incarcérés pour 1000 habitants met en évidence des disparités régionales : certains départements sont suréquipés (Meuse) et d’autres sous-équipés (Paris, le Gers, le Lot). Si le taux d’occupation des établissements pénitentiaires est de l’ordre de 120%, il s’agit d’une moyenne des maisons d’arrêt gommant les situations extrêmes. Ce discours d’une surpopulation carcérale qu’il faut résorber pousse, depuis plusieurs années, à une forme de course en avant pour la construction de prisons : « plan des 13 000 » (création de 13 000 places en prison) dans les années 1980, insuffisantes à la fin de la construction ; « plan 4000 » dans les années 1990, « plan des 13 200 » en 2002 ; « plan des 13 600 » annoncé il y a quelques mois. Ne pourrait-on pas plutôt s’interroger sur la durée de détention qui a doublé ces trente dernières années (5 à 11 mois) pour absorber la surpopulation carcérale ? Ne pourrait-on pas développer les peines alternatives plus efficaces et moins chères que la construction de prisons ?

2 – L’incarcération, une marginalité sociale ?

La question qui se pose est « Qui est incarcéré ? »

– massivement des hommes (96% des détenus). Une des raisons est liée au processus pénal : dans un premier temps, au moment de l’interpellation, on décide ou pas de la garde à vue, dans un second temps, on décide ou pas de la détention provisoire. Cette décision est extrêmement importante car, à délit identique, on a plus de risques à être condamné à une peine de prison ferme si l’on est en détention provisoire lors de son procès. Or, très souvent, une femme, mère de famille (que faire des enfants ?) n’est pas aussi facilement placée en détention provisoire qu’un homme. Le deuxième filtre a lieu au moment du procès : si le crime n’est pas considéré comme grave dans les représentations de l’époque, on condamne moins les femmes que les hommes. En revanche, si le crime est considéré comme grave (infanticide), la violence d’une femme est lourdement punie (dans notre société qui peine à articuler féminité et criminalité).

– massivement des jeunes (moyenne d’âge des détenus autour de 30-35 ans). Les travaux des sociologues sur les trajectoires de la délinquance montrent bien que les pics de délinquance se situent entre 16 et 25 ans et que les sorties de délinquance autour de 30 ans.

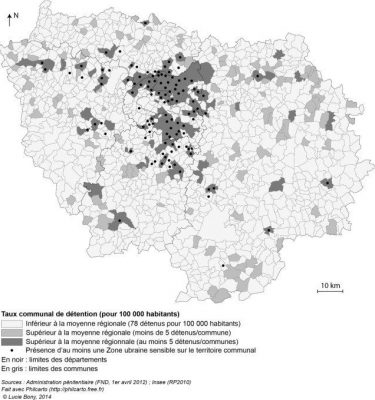

– massivement des pauvres (taux d’activité de moins de 50% à l’entrée en détention) et des illettrés (très fortes difficultés scolaires, plus de 25% échouent au bilan lecture, 48% de sans diplôme élevé, 80% n’ont pas le CAP). Olivier Milhaud présente une carte fort intéressante réalisée par Lucie Bony, géographe .

Cette carte met en évidence la distribution spatiale des derniers lieux de résidence des personnes incarcérées (communes où le nombre de détenus est supérieur à la moyenne régionale). Lucie Bony a ensuite mené une enquête dans ces communes qui alimentent les prisons franciliennes. Ce sont des communes qui se caractérisent par leur peuplement par des classes populaires, des taux de familles nombreuses ou monoparentales et aussi des taux d’immigrés importants. Les chômeurs, les salariés précaires (stagiaires, CDD, intérimaires) et les couches populaires y sont largement représentés. Elles sont aussi caractérisées par une forte proportion de résidence HLM et elles ont souvent une Zone Urbaine Sensible sur leur territoire. Si certains travaux expliquent la « propension » à la délinquance de ces populations par les dysfonctionnements sociaux, pour sa part, Olivier Milhaud insiste aussi sur le rôle des politiques pénales, qui ciblent particulièrement les habitants de quartiers populaires qui présentent moins de garanties de représentation pour éviter la détention préventive (pas d’emploi, pas de logement, pas de famille ou de couple stable, etc) et des pratiques policières comme la répression croissante du trafic et de l’usage de la drogue qui se fait plus dans les quartiers populaires que dans les quartiers aisés (le deal en appartement est moins ciblé par la police). D’où le véritable tri social par un traitement différencié des justiciables, à délit identique, en fonction de leur situation et de leur lieu de résidence. Les modalités d’accès à la prison sont donc très inégalitaires. S’il est courant d’affirmer que « tout le monde peut se retrouver en prison », il s’avère qu’on ne rencontre pas « n’importe qui » en prison. Si « l’amende est bourgeoise et petite-bourgeoise, l’emprisonnement ferme est sous-prolétarien » (Aubusson de Cavarlay, Hommes, peines et infractions. La légalité de l’inégalité, 1985), la prison est la peine du pauvre.

Poursuivant son enquête, Lucie Bony a recueilli, à la maison d’arrêt de Nanterre, des récits de détenus originaires de quartiers populaires fortement touchés par l’incarcération. Ces détenus décrivent la prison comme un horizon inéluctable : « J’ai grandi qu’avec des gens…tous ici y sont allés. Quand on est jeune, on est habitué au commissariat, aux gardes à vue… Ce sont des expériences…on sait que tôt ou tard, ça va arriver… ». Parce qu’elle s’inscrit dans une routinisation des contrôles et des confrontations avec les autorités, l’incarcération n’est pas vécue comme une rupture biographique ; elle ne constitue pas non plus une rupture spatiale, rappelle Lucie Bony. Pour les détenus, « la prison est une cité avec des barreaux », insistant sur un continuum carcéral entre leur expérience urbaine et leur expérience carcérale.

3 – La force des discontinuités

L’architecture carcérale concourt à séparer les détenus du reste de la société. Malgré des appels à la réforme du régime pénitentiaire, la prison en France demeure régie par un impératif sécuritaire : hauts murs d’enceinte des plus anciennes prisons doublés aujourd’hui par une clôture électrique comme à Saint-Brieuc. Les nouvelles prisons construites à partir des années 1990 continuent de cloisonner les espaces de la détention par une informatisation croissante du dispositif de sécurité (caméras, serrures électroniques).

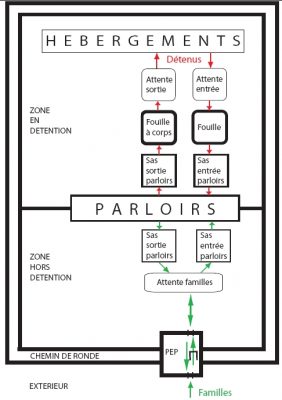

L’intérieur de l’espace carcéral est divisé en deux espaces : l’espace hors détention pour l’administration pénitentiaire, les familles, les bénévoles, les surveillants et l’espace en détention avec les hébergements (cellules) pour les détenus. Le parloir est l’espace de contact et pour y accéder, familles et détenus doivent franchir plusieurs sas avec attente pour les familles et fouille pour les détenus. Le discours sur la dangerosité des détenus influence encore aujourd’hui la conception des plans des nouvelles prisons qui continuent de cloisonner à l’extrême les espaces de la détention.

Olivier Milhaud explique que la lecture des plans des établissements pénitentiaires ne suffit pas pour comprendre l’expérience du vécu de la prison. Cette architecture qui cloisonne, fragmente, sécurise est l’objet de détournements par les détenus pour s’approprier leur espace de vie (échanges d’objets malgré les fenêtres équipées de barreaux, possession de portables en dépit de l’interdiction d’en posséder un). De même, la participation à diverses activités en détention (nettoyage, distribution des repas) permettent aux détenus d’avoir un rôle dans la prison (le système carcéral infantilise les détenus qui doivent toujours passer par le surveillant pour toute demande, comme se doucher), de sortir de leur cellule et de maximiser les possibilités de circuler dans des lieux où ils n’ont habituellement pas accès (cuisine, buanderie). L’article de Ouest-France du 1er novembre 2016 précise que 18 des détenus de la maison d’arrêt de Saint-Brieuc (sur 153) sont employés (8 à l’entretien, 4 aux cuisines, 2 à des travaux divers, 1 à la bibliothèque, 1 à la buanderie, 1 coiffeur, 1 copiste).

Cette appropriation de l’espace carcéral par les détenus, faite de détournements, de résistance et de circulation tend à saper le processus de dépossession inhérent au système pénitentiaire français.

Olivier Milhaud qui a été génépiste (le Genepi est une Association des étudiants qui interviennent en prison) rapporte le témoignage d’un détenu qui préférait suivre un cours de français (2h) que la promenade (1h) qui avait lieu sur la même tranche horaire…pour sortir plus longtemps de la cellule et de la solitude.

Pour conclure

Olivier Milhaud a souhaité, à partir de ces quelques éléments de réflexion sur l’espace carcéral, revenir sur la définition des marges en géographie. Marges de position (frontière, confins, lisière, périphérie, arrière-pays) ou marges de relation (ruptures, discontinuités, cassures de liens sociaux) sont productrices d’espaces où l’on vit autrement qu’au coeur du système. La prison parce qu’elle est une mise à distance spatiale et sociale des détenus est bien productrice de marginalisation.

Questions

1 – Pourquoi la durée de l’incarcération a-t-elle augmenté ?

Notre système judiciaire est de plus en plus sévère et certains délits ou crimes sont plus sanctionnés qu’avant, comme les délits routiers, la pédophilie, les crimes sexuels et depuis quelques mois, les actes terroristes.

Quelles réponses pour diminuer les délits ? L’incarcération est censée dissuader, mais il faut en fait jouer sur plusieurs tableaux à la fois. On le voit avec la sécurité routière, certaines campagnes n’ont pas eu les résultats escomptés, mais en termes de surpopulation carcérale l’Administration pénitentiaire a bien senti les effets ! En revanche, il y a parfois des initiatives efficaces comme pour lutter contre l’hooliganisme : les soirs de match, certains des hooligans sont convoqués au commissariat pour y regarder le match à la TV ! Il faudrait imaginer des dispositifs de ce type. Pour les délits routiers, une journée passée dans un service pour personnes très lourdement handicapées suite à un accident de la route est souvent bien plus efficace qu’un mois de détention vécu comme injustifié.

2 – Qu’en est-il de l’équité des peines sur le territoire français ?

Il y a une thèse en cours sur cette question, réalisée par le géographe Etienne Cahu, elle n’est pas encore soutenue mais les résultats préliminaires montrent déjà qu’il y a une inégalité des peines au niveau du territoire. Un exemple, à Montpellier, le nombre de délits routiers est extrêmement élevé mais moins sanctionné qu’ailleurs ; de fait la police est moins sévère pour certains de ces délits et ne verbalise pas.

3 – Comment les architectes conçoivent-ils les prisons ? Peuvent-ils améliorer le confort des détenus ?

Les architectes ont un cahier de charges très volumineux dans lequel les directives sont parfois incohérentes. Un exemple : le cahier de charges précise dans un chapitre que la prison ne doit pas trop bruyante et dans un autre qu’il ne faut utiliser que des matériaux durs par mesure de sécurité. Or, les matériaux durs résonnent et il n’est pas possible d’utiliser des matériaux mous car l’objectif sécuritaire est prioritaire !

Les architectes ont très peu de marge de manoeuvre pour innover et améliorer l’espace carcéral. Le cahier des charges est conçu par l’administration centrale, mais mis en œuvre par une agence publique pour l’immobilier au service de la justice qui sert d’interface avec les architectes qui eux travaillent avec un constructeur privé. Ce partenariat public/privé empêche toute innovation venant de l’architecte ; s’il propose une amélioration, soit le constructeur refuse par crainte de perdre le marché, soit l’agence publique refuse car elle est le maître d’oeuvre au service de l’administration pénitentiaire qui ne transige pas sur la sécurité. De fait, les prisons contemporaines sont toutes identiques ou presque. Les différences entre elles sont bien souvent cosmétiques, et les architectes avouent en privé qu’ils n’ont quasiment pas de marges d’amélioration.

4 – Vous avez évoqué le problème de l’isolement en cellule; pourquoi le système judiciaire ne développe-t-il pas plus l’insertion ?

Effectivement, mais ce qu’il faut bien comprendre c’est que la société demande beaucoup à la prison. Là où la famille, l’école, le marché du travail, les liens sociaux ont échoué, il faudrait que la prison (qui vient en bout de chaîne) réussisse la réinsertion des populations incarcérées. Par ailleurs, la prison désocialise de fait. Elle ne favorise en rien l’autonomie des détenus et génèrent chez eux une méfiance foncière pour la société. Par ailleurs la réinsertion qui serait au final plus efficace et moins chère, nécessite des structures dédiées et du temps. Or dans le contexte de surpopulation, que l’on aggrave avec l’augmentation des durées de détention, la pénitentiaire est forcée de gérer l’urgence, et les conseillers d’insertion et de probation croulent sous les dossiers. On préfère consacrer les budgets à la sécurisation des établissements et la construction de places, ce qui est un puissant affichage politique, plutôt que de développer le travail social, moins visible politiquement, mais ô combien plus efficace en termes de prévention et de réinsertion.

5 – La prison n’est-elle pas un moyen de diminuer le taux de chômage ?

Le lien entre chômage et incarcération est net aux Etats-Unis (quasiment 1 détenu pour 100 habitants), en revanche, il ne l’est pas en France (1 détenu pour 1000 habitants). Même si on a constaté qu’en période de crise économique, il y a une augmentation du nombre de détenus et en période d’embellie économique, il y a une décrue du nombre de détenus cela ne signifie pas pour autant qu’il existe une relation simple et directe entre chômage et prison. Il y a bien d’autres facteurs dont il faut tenir compte. Le taux de détention est de 1 détenu pour 1000 habitants en France, alors que le taux de chômage est de 10% des actifs.

6 – Pouvez-vous nous donner quelques précisions sur la prison ouverte qui est le modèle des pays scandinaves ? Y-a-t-il des initiatives dans ce sens en France ?

Dans ces prisons, sans barreaux, composées d’unités d’habitation dans un milieu naturel, il s’agit d’encourager l’autonomie des détenus et de faciliter la réinsertion et, de fait, le taux de récidive est plus faible dans les pays scandinaves qu’en France. Notre système pénitentiaire n’est pas dans cette logique, il envisage la prison comme une punition par l’espace. Il y a quelques initiatives en France, comme à Casabianda, domaine de 1800 ha près d’Aléria en Haute-Corse, spécialisé dans l’accueil des délinquants sexuels qui ne posent pas de problème en prison (176 détenus) ; ils travaillent sur l’exploitation agricole (bergerie, écurie, porcherie) ou sur des marchés extérieurs (biscuiterie, lutte contre les incendies). Le documentaire A l’air libre réalisé en 2016 par Nicolas Ferran et Samuel Gautier, rend compte de la ferme de Moyembrie, en Picardie, qui accueille les détenus, sous le régime de « placement à l’extérieur », pour purger leur fin de peine dans les travaux de la ferme. Mais en France, ces exemples restent des exceptions.

Compte-rendu : Christiane Barcellini, relu par Olivier Milhaud