Un certain nombre de géographes dessinent lors d’excursions sur le terrain ou de missions scientifiques. Certains en ont même fait une activité régulière, et en illustrent leur production. Mais cette activité demeure presque confidentielle. Beaucoup de dessins restent dans les tiroirs, n’ayant bénéficié que d’un regard furtif et admiratif des collègues qui jettent un coup d’œil sur le carnet. Rares sont les géographes qui comme Pierre Deffontaines en ont fait l’argument central d’un ouvrage (Petit Guide du voyageur actif, réed.1980 Presses d’Ile de France). Nous souhaitons sortir cette activité artistique et scientifique de cet anonymat.

En même temps les dessins géographiques qui ont illustré les publications de nos prédécesseurs méritent d’être revus (et relus comme on le fait dans les recherches sur l’épistémologie de la Géographie)

Il conviendra alors de distinguer le croquis fait par le géographe sur le motif ou d’après nature, du croquis d’après photographie qui fut beaucoup pratiqué aussi longtemps que l’appareil photographique demeura lourd et encombrant. Le croquis du géographe professionnel diffère aussi du croquis à usage pédagogique des manuels de l’enseignement primaire et secondaire, croquis le plus souvent supervisé et contrôlé par un géographe.

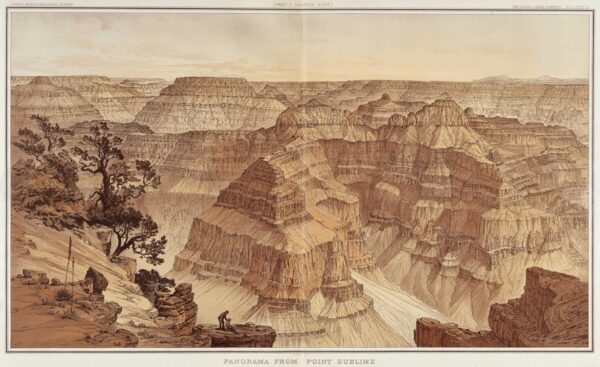

Le croquis à finalité géographique a changé de place au cours du temps. Les expéditions de découverte, de recherche scientifique, de conquête coloniale ont souvent été accompagnées par des artistes dessinateurs et ont produit des croquis qu’on peut considérer comme les premiers paysages géographiques, puisqu’ils avaient une finalité documentaire et qu’ils ont souvent été repris ensuite par les premiers ouvrages de géographie (cf les relations des voyages d’Alexandre von Humboldt ou les images de la géographie universelle d’Elisée Reclus,). Et les « pères fondateurs » de la science géographique, dans les écoles allemande, française, américaine, ont été parfois de bons dessinateurs sur le terrain.

A la fin du XIX° siècle, quand se met en place l’enseignement de la géographie dans sa forme moderne, les manuels sont illustrés de nombreux dessins ; les photographies sont rares, pour des raisons techniques, dont la qualité de l’impression et du papier. Puis les photos élargissent leur champ au détriment des dessins.

En même temps surgit avec Vidal de la Blache une géographie si soucieuse des paysages quelle en fait une des bases fondamentales de sa réflexion. La géographie est alors conçue comme une description raisonnée des paysages. Les paysages incitent au croquis. La prééminence de la géographie physique et à l’intérieur de celle-ci, la domination de la géomorphologie encouragent alors l’usage du dessin et du bloc-diagramme dont de Martonne se fait le chantre et le propagandiste.

Notre propos n’est pas de retracer une histoire du croquis géographique : cette histoire se construira d’elle-même chemin faisant. Elle est plutôt de sortir de l’oubli une pratique et de la raccrocher au devenir de la géographie, comme nous avons pu le faire par ailleurs pour la chanson des géographes. Enfin, la technique du croquis reste une pratique d’aujourd’hui et chacun des lecteurs peut proposer ses croquis, si leur esprit se raccroche à cette rubrique.

Les carnets de terrain illustré à la main gardent leur séduction : l’édition et les expositions en témoignent. Si l’appareil photo numérique est devenu un outil quasi indispensable, les perfectionnements technologiques de ce dernier, ne lui confèrent pas la puissance analytique d’un croquis de terrain qui trie et hiérarchise les éléments du paysage : et aide à comprendre le monde avec une feuille de papier et un crayon.

Remarques importantes :

*Le dessin de paysage (naturel, rural, urbain) proposé sur le site, sera accompagné d’un court commentaire, qui l’identifiera (auteur, date, lieu, site représenté, source) et le situera dans la production géographique de l’auteur en question : contexte, place du dessin dans l’analyse, dans l’illustration du texte, des faits décrits…, afin de le resituer dans la production générale de dessins géographiques.

*Chaque proposition devra se préoccuper des droits d’auteur et de reproduction de l’image sur le site des cafés géo : Les droits de l’auteur (propriété intellectuelle) séteignent 70 ans après sa mort (et jusque là leur édition dépend de l’autorisation des ayant-droit). Mais les droits de reproduction de l’image, liés à la source dont elle a été tirée (éditeur d’un ouvrage, musée, bibliothèque, archives, etc ) sont plus difficiles à connaître et souvent plus compliqués à obtenir.

Roland Courtot, Michel Sivignon

• Retrouvez également la liste des dessins du géographe