Café Géographique, 28 septembre 2018

Philippe Gervais-Lambony, est professeur à l’Université de Paris Nanterre et à l’Institut Universitaire de France, il est membre de l’UMR LAVUE. Spécialiste des questions urbaines, il conduit ses recherches sur les villes d’Afrique subsaharienne, en particulier d’Afrique du Sud (Johannesburg) où il a séjourné plusieurs années. Parmi ses publications, « Espaces arc-en-ciel : Identités et territoires en Afrique du Sud et en Inde » Karthala, 2003, écrit avec Frédéric Landy et Sophie Oldfield ; « L’Afrique du Sud et les Etats voisins », A.Colin, 2013; « Afrique du Sud, les paradoxes de la nation arc-en-ciel », Le Cavalier Bleu, 2017.

Avant de répondre à la question, « L’Afrique du Sud est-elle encore post apartheid ? » Philippe Gervais-Lambony souhaite imprégner l’auditoire de l’atmosphère d’optimisme et d’enthousiasme extraordinaires qu’a connu l’Afrique du Sud au début des années 1990. Pendant deux minutes, la voix de Brenda Fassie s’élève dans la salle – nous sommes en 1990, l’année de la libération de Nelson Mandela, juste avant la fin de l’apartheid (abolition des principales lois de l’apartheid, retour des exilés, libération des prisonniers politiques), et avant les premières élections démocratiques de 1994 par lesquelles Nelson Mandela est élu président. C’est cette période de transition que chante Brenda Fassie, la plus populaire des chanteuses noires de disco d’Afrique du Sud qui, à la fin des années 1980, s’engage avec un répertoire plus politique. La joie de Brenda Fassie éclate quand elle chante cet hommage à Nelson Mandela « Chantons pour notre président, chantons pour Madiba » (nom clanique de Mandela), cette joie, c’est celle de l’espoir immense en Afrique du Sud après la longue période très sombre de l’apartheid. On parle alors du « miracle sud-africain » parce que l’Afrique du Sud est arrivée à vaincre, par la négociation, le régime le plus oppressif, le plus raciste, le plus ségrégationniste du monde. Et Nelson Mandela en est l’icône absolue. Né en 1918 dans le Transkei, il est issu d’une famille royale d’un des clans xhosa; avocat, il s’engage en politique dans les années 1940 et devient président en 1950 de l’African Congress Youth League (mouvement des jeunes de l’ANC). Inspiré des méthodes de Gandhi, il milite, dans les années 1950, pour une action de résistance passive mais tout change après le massacre de Shaperville, le 21 mars 1961. Dans ce petit township noir du sud de Johannesburg, lors d’une manifestation pacifique, la police tire sur la foule, tuant plus de 60 personnes (beaucoup sont tués de balles dans le dos) et en blessant 180. Cet événement majeur, qui va attirer l’attention internationale sur le régime d’apartheid, change radicalement le cours de l’histoire en Afrique du Sud : l’ANC, qui est interdit par le gouvernement, entre dans la clandestinité et décide de passer à la lutte armée. Nelson Mandela, élu commandant de la branche militaire de l’ANC, annonce en 1963, dans un discours décisif, la nécessité de renoncer à vaincre l’apartheid par des moyens légaux. Commence alors pour lui une vie clandestine; recherché par la police, il sera emprisonné vingt-sept ans jusqu’à sa libération en février 1990.

Philippe Gervais-Lambony nous donne à voir et à entendre cet immense espoir avec Brenda Fassie et en arrière plan, des photos de Nelson Mandela et des violences de l’apartheid.

1994, les premières élections démocratiques étaient la promesse d’un pouvoir plus réparateur, plus distributeur, plus juste.

2018, un quart de siècle après la fin de l’apartheid, où en est-on de cet immense espoir de réduire les inégalités et d’abolir la ségrégation ?

Si une très forte redistribution des richesses a été réalisée, ce n’est pas forcément de la manière la plus équitable.

Philippe Gervais-Lambony donne quelques chiffres sur la situation actuelle : sur 58M d’habitants,

– 45% des Sud-Africains vivent en-dessous de ce que l’on considère localement comme le seuil de la pauvreté, pourcentage plus élevé qu’au début des années 1990,

– 30% des Sud-Africains sont officiellement au chômage ; ne sont pas comptabilisés ceux qui, ayant perdu tout espoir, ne cherchent plus d’emplois, ce qui ramènerait le taux de chômage à 35-38%,

– le taux de croissance économique est inférieur à 1%.

Les plus pauvres sont ceux dont la peau est noire…l’Afrique du Sud « post apartheid » est dans la reproduction des inégalités de l’apartheid.

Il est possible d’avancer trois réponses à la question « L’Afrique du Sud est-elle encore post apartheid ? »

Pour certains, l’Afrique du Sud n’est pas post apartheid parce que les traces et les héritages de l’apartheid sont toujours présents.

Pour d’autres, l’Afrique du Sud n’est pas post apartheid parce qu’elle est passée à autre chose. Plus de 50% des Sud-Africains ont moins de 25 ans, ils n’ont connu l’apartheid que par leurs parents, grands-parents, ou par ce qu’ils en ont lu ou étudié; ce qui n’est pas le cas de la classe politique qui vient de la lutte contre l’apartheid. Vu de loin, on rattache l’Afrique du Sud à l’apartheid mais quand on discute avec de très jeunes Sud-Africains, ceux-ci sont inquiets des inégalités mais rattachent peu cette situation à l’héritage de l’apartheid.

Enfin pour d’autres, l’Afrique du Sud n’est pas post apartheid, elle s’est normalisée avec des inégalités sociales très fortes comme au Brésil (qui n’a pas connu l’apartheid) ou comme bien d’autres pays du monde.

Pour Philippe Gervais-Lambony, la situation actuelle de l’Afrique du Sud est plus complexe, c’est ce qu’il se propose de nous expliquer.

1 – La fin de la stabilité

De 1994 à 2008, l’Afrique du Sud connaît une période de grande stabilité. Stabilité politique avec l’ANC, le parti politique de Nelson Mandela qui est solidement installé au pouvoir en tant que mouvement de lutte, mouvement de libération nationale et qui remporte toutes les élections, nationales, provinciales, locales (sauf Le Cap) avec un pourcentage très stable, plus de 60%, même après le retrait en 1999 de Nelson Mandela. Stabilité économique qui s’exprime par une croissance économique élevée , environ 5% par an grâce à la modernisation de l’industrie, de l’agriculture (et ses aspects négatifs, le nombre d’emplois diminue) et d’une façon générale une tertiarisation de l’économie. Toute chose que l’on attribue à la fin de l’apartheid. Enfin, il y a un autre aspect très positif de cette période, la réconciliation nationale. Les législateurs du nouveau régime ont mis en place une commission Vérité et réconciliation. Née lors des négociations politiques du début des années 1990, cette commission devait permettre l’expression des victimes de l’apartheid, l’ amnistie des crimes commis en son nom, l’indemnisation des victimes et l’établissement de la vérité sur les violences de l’apartheid. Entre avril 1996 et mars 1998, la commission a reçu 21000 déclarations de victimes, en a entendu 2000 lors d’audiences publiques dans tout le pays. La commission Vérité et Réconciliation, présidée par l’archevêque Desmond Tutu, a été une expérience unique au monde et Nelson Mandela a été l’homme de cette réconciliation. L’ANC qui, en 1955, dans la Charte de la Liberté, déclarait « L’Afrique du Sud appartient à tous ceux qui y vivent, aux Blancs comme aux Noirs » se définissait comme un parti multiracial. Cette politique de réconciliation signifiait aussi la protection des minorités, c’est-à-dire la protection de la population blanche, de ses droits à la propriété, en particulier la propriété de la terre.

Depuis 2008, plusieurs éléments vont perturber cette situation de stabilité. L’arrivée au pouvoir d’une nouvelle élite politique extrêmement corrompue va déstabiliser et affaiblir l’ANC avec l’élection, en avril 2009, de Jacob Zuma à la présidence de la République. Cet ancien militant de l’ANC qui a participé à la lutte armée contre l’apartheid est parvenu au pouvoir, soutenu par l’alliance entre le parti communiste sud-africain, la gauche de l’ANC et la confédération des syndicats, en renversant Thabo Mbeki, successeur de Mandela à la présidence de la République. Qu’est-ce qui était reproché à Thabo Mbeki et à son gouvernement ? Trop peu de changements, une politique trop favorable aux plus riches, pas assez de créations d’emplois, pas assez de logements pour les plus pauvres et surtout l’absence d’une véritable réforme foncière qui aurait restitué les terres spoliées par la colonisation et l’apartheid. Dans ses discours, Jacob Zuma promet le retour aux valeurs historiques de l’ANC, à une politique plus équitable et redistributive. Mais il ne tient pas ses promesses et met en place un système de corruption à l’échelle nationale, jusque là inégalée. On utilise l’expression State Capture pour signifier ce système de corruption (liens avec une puissante famille d’affairistes d’origine indienne, dépenses somptuaires aux frais de l’Etat dans sa résidence privée au KwaZulu-Natal, etc.). Le très célèbre cartooniste sud-africain, Zapiro a multiplié les caricatures sur Jacob Zuma, pour lesquelles il a été plusieurs fois menacé; Philippe Gervais-Lambony nous montre l’une de ces caricatures :

Jacob Zuma peint en noir le mot « démocratie » pour signifier la fin de la démocratie. Il est par ailleurs représenté avec une pomme de douche sur la tête; Zapiro rappelle ainsi que Jacob Zuma a été poursuivi pour viol au moment de la recrudescence du sida (un des pays les plus contaminés) et de la campagne de prévention contre le VIH. Lors de son procès public (en Afrique du Sud, les procès sont retransmis à la télévision), il avait admis qu’il avait eu des rapports sexuels « consentis » avec la jeune fille mais qu’il ne s’était pas protégé parce qu’il s’était douché ensuite…

Malgré la corruption et les scandales, Jacob Zuma qui possède encore de nombreux soutiens est réélu à la présidence de la République en 2014. Mais l’ANC, parti de Mandela, qui bénéficiait d’une fidélité historique auprès des électeurs, va commencer à s’affaiblir. Lors des élections locales de 2016, l’ANC perd les quatre plus grandes villes d’Afrique du Sud (Le Cap, Pretoria, Johannesburg, Port Elizabeth). Pour tenter de se maintenir au pouvoir, en 2019, lors des prochaines élections présidentielles, la même alliance qui a soutenu Jacob Zuma le contraint à la démission et Cyril Ramaphosa, deuxième personnage de l’Etat, est élu (février 2018). Néanmoins, l’issue des élections de 2019 reste incertaine car l’alliance traditionnelle est contestée sur sa gauche par les Economic Freedom Fighters (Les combattants pour la libération économique), parti de la gauche radicale, qui demande la nationalisation des banques, des mines, la redistribution de la terre sans compensation et sur sa droite par l’Alliance démocratique, parti héritier des anciens partis blancs libéraux qui a, aujourd’hui, élargi son assise avec environ 25% de l’électorat.

Par ailleurs, l’Afrique du Sud ne s’est pas remise de la crise économique de 2008/2009. La fin de l’absolue stabilité politique coïncide avec la fin de la croissance économique qui portait l’ANC.

Surtout, c’en est fini du consensus sur la réconciliation nationale. La question raciale revient dans le débat public et s’exprime très brutalement autour de la question foncière.

2 – La question de la terre

Philippe Gervais-Lambony nous rappelle que l’apartheid comprenait trois aspects principaux. Le « petit » apartheid était l’ensemble des lois et règlements de la vie quotidienne pour protéger les Blancs de tout contact avec les non-Blancs (plages, bus, jardins publics distincts, bureaux de poste à deux entrées…) pour interdire les unions mixtes et les relations sexuelles interraciales. C’était l’aspect le plus visible du système et le plus facile à abolir. D’ailleurs, cette ségrégation quotidienne avait largement disparu à la fin des années 1980 à Johannesburg. L’apartheid économique interdisait les emplois qualifiés aux non-Blancs ainsi que la pratique d’activités commerciales indépendantes pour éviter une éventuelle concurrence et assurer le plein emploi aux populations blanches. Pour empêcher l’ascension sociale des non-Blancs, le système éducatif ne leur donnait accès qu’à des emplois peu qualifiés. Cet apartheid économique reste encore facile à supprimer, même s’il faut un certain temps (réformer tout le système éducatif).

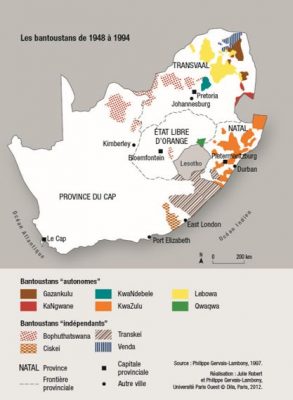

Le grand apartheid est celui représenté sur la carte, il s’agit de la division spatiale de l’espace. C’est ce qui fait du système de l’apartheid un cas unique.

Les premières lois de développement séparé des populations sont mises en place au début du XXème siècle avec la création des « réserves indigènes ». Les populations noires largement majoritaires (80% de la population) sont cantonnées sur environ 7% de la superficie du pays. Dans les années 1950, une série de lois impose l’apartheid en renforçant la séparation spatiale des populations. Cette politique qui repose sur l’accaparement des terres, détermine celles qui seront dites blanches et celles qui seront réservées à la population noire dont on leur interdit la propriété. Les réserves africaines sont transformées en territoires autonomes dont certains deviennent « indépendants » (indépendance fictive) gérés par les chefs (l’apartheid affirme respecter les cultures, les chefferies traditionnelles, la propriété communautaire). Ce seront les « bantoustans » (Etats bantous). La poursuite à l’extrême de la ségrégation spatiale définit les bantoustans en fonction des appartenances ethniques (selon le discours de l’apartheid : donner à chacune des ethnies un territoire). Philippe Gervais-Lambony rappelle que les ethnies ont une existence très relative qui sont des fabrications à partir des groupes linguistiques. La définition ethnique des bantoustans permettait de diviser la communauté noire sud-africaine pour mieux la contrôler. Par ailleurs, ces bantoustans n’ont aucune viabilité économique, ils sont très morcelées, leurs frontières contournent les bonnes terres agricoles, les mines et les villes. La population noire est contrainte de travailler sur une ferme blanche, dans les mines ou en ville et tout Sud-Africain noir ne travaillant pas pour un employeur blanc doit, selon la loi, résider dans son bantoustan. La circulation des Noirs dans le pays est contrôlée par le passeport intérieur qui indique leur bantoustan et qui n’est valable que lorsqu’ils ont un emploi.

L’apartheid ainsi défini faisait de la majorité des Noirs sud-africains des travailleurs immigrés dans leur propre pays. Dès lors, la question du droit de vote pour les Noirs ne se posait plus, ni celui des droits syndicaux.

Ce grand apartheid, comment peut-on l’effacer ?

En 1994, le nouveau gouvernement l’a effacé très vite sur les cartes en délimitant neuf provinces qui intègrent les anciennes provinces blanches et les bantoustans. Mais il ne s’agit que d’un découpage administratif.

Quand on circule dans le pays, on passe d’une zone anciennement dite blanche à une zone anciennement dite noire, toujours noire, extrêmement dense, très peu mise en valeur, avec des routes très mal entretenues et où vivent beaucoup de gens âgés avec leurs petits-enfants. Ceux-ci subsistent avec de petites pensions ou l’argent des personnes en âge de travailler ou en recherche de travail qui sont en ville. Le système du travail des « migrants » est toujours en place même s’il n’est plus inscrit dans la loi.

Sur la photo, prise en 2011, on distingue en arrière-plan, les conséquences des très fortes densités des anciens bantoustans : érosion des sols due au surpâturage. Vingt-cinq ans après, la situation n’a guère changé.

Que s’est-il passé en 1994 ? L’ANC pouvait-il se lancer dans une grande politique de réforme foncière alors que la fin de l’apartheid avait été négociée avec le pouvoir blanc et que l’agriculture blanche nourrissait la population et les exportations ? Par ailleurs, la réconciliation nationale était contradictoire avec l’expulsion des fermiers blancs. Deux programmes avaient pourtant été mis en place par l’ANC :

– Le programme « Restitution » : les personnes qui pouvaient démontrer devant le Land Claim Tribunal qu’elles avaient été expulsées d’une terre au cours du XXème siècle, pour des raisons raciales, pouvaient demander à ce qu’elle leur soit restituée ou à obtenir une compensation.

– Le programme « Redistribution » était une politique publique de rachat des terres, au prix du marché et sur la base du volontariat, des fermes commerciales possédées par les Blancs pour les transférer à des exploitant noirs. L’ANC avait annoncé, en 1994, que 30% des terres seraient redistribuées, environ 5 à 8% l’ont été…

L’absence de progrès significatif sur la question foncière suscite aujourd’hui de plus en plus de mécontentement et relance de débat. Les Economic Freedom Fighters réclament la modification de la Constitution pour autoriser l’expropriation de fermiers sans compensations. Dans ce débat politique, l’ANC avec son nouveau président, Cyril Ramaphosa, a lancé deux processus pour s’engager dans ce sens. La consultation du Parlement pour une modification de la Constitution (nécessité d’obtenir les 2/3 des voix du Parlement) et une grande consultation nationale avec une Commission qui circule dans tout le pays pour auditionner la population. Vingt-cinq ans après la fin de l’apartheid, la population noire exprime dans ces auditions une détestation de la situation et une détestation de la population blanche. Ce sont souvent des citadins qui n’ont pas de revendications matérielles sur la terre mais qui font référence à la terre volée depuis des décennies, voire des siècles. Les fermiers blancs interviennent aussi pour expliquer qu’ils ont contribué au développement de l’Afrique du Sud. La situation est d’autant plus compliquée que sur les quelque 35 000 exploitations agricoles, s’il y en a quelque 30 000 qui sont contrôlées par des fermiers blancs souvent dans une situation précaire (moins de subventions) et prêt à céder leurs terres, les autres sont entre les mains de compagnies privées qui produisent une agriculture dynamique et exportatrice et qui sont hostiles à toute réforme foncière.

Par ailleurs, il y a les terres des anciens bantoustans qui sont, comme au temps de l’apartheid, contrôlées par les chefs « traditionnels » sur lesquels ils prélèvent taxes et loyers. Si ces chefs traditionnels ne possèdent officiellement aucun pouvoir de décision en Afrique du Sud, ils restent très influents auprès de la population ; contrôlant un territoire, ils sont en mesure d’appeler à voter pour un parti ou pour un autre. C’est la raison pour laquelle les choses avaient peu bougé en 1994. L’ANC avait du négocier avec les chefs traditionnels et le droit coutumier n’avait pas été aboli. Aujourd’hui, l’un d’entre eux est particulièrement important, c’est le roi des Zoulous (groupe ethnique qui rassemble environ 12 millions de personnes).

Sur la photographie, King Goodwill Zwelithini, avec lunettes de soleil et tenue traditionnelle, apprend la danse Zoulou aux six personnes les plus importantes de l’ANC, dont Cyril Ramaphosa, président de l’ANC et candidat à la Présidence de la République. Photo fascinante qui montre à quel point les dirigeants de l’ANC ne peuvent se permettre de mécontenter le roi des Zoulous, chef traditionnel qui contrôle 3 millions d’hectares sous la forme d’un trust créé en 1993 par le régime de l’apartheid, soit juste avant la fin de l’apartheid.

Goodwill Zwelithini qui redoute que la réforme agraire souhaitée par Cyril Ramaphosa soit étendue aux terres tribales et pour faire pression sur le gouvernement à l’approche des élections présidentielles, a rassemblé les autres chefs pour une déclaration commune qui menace que le pays irait « au clash » si leurs terres étaient concernées.

Il y a aussi les terres publiques qui n’ont pas été redistribuées, en particulier les terres des municipalités (souvent des terrains non-bâtis) qui permettraient de reloger les habitants des bidonvilles.

La situation foncière en Afrique du Sud est donc complexe mais l’image mondialisée est celle de la figure du fermier blanc, accapareur pour les uns, victime pour les autres. La question de la répartition des terres déchire la nation « arc-en-ciel » et a pris une dimension internationale en août 2018 avec le tweet de Donald Trump « J’ai demandé au secrétaire d’Etat Mike Pompeo de suivre de près les saisies et expropriations des terres et exploitations agricoles en Afrique du Sud, ainsi que les nombreux meurtres d’agriculteurs ». « Faux » lui ont répondu les autorités de Pretoria mais la gauche radicale de l’ANC (Les Economic Freedom Fighters) est renforcée dans sa détermination à récupérer les terres sans compensations. La question de la terre a ravivé la question raciale.

Dans un tel contexte, l’ANC, parti historique anticolonial fondé en 1912, est divisé et fragilisé avec des tensions extrêmement fortes entre les pro Zuma et les pro Ramaphosa. Le résultat des prochaines élections présidentielles en 2019 reste incertain.

3 – La mine

La mine a été pendant très longtemps la base économique de l’Afrique du Sud. A peu près tous les minerais sont présents dans la région et c’est cette richesse minière (en 1867 est découvert un gisement de diamants qui se révèlera être le plus important au monde à l’époque) qui a suscité la colonisation ainsi que le système du travail migrant qui sera généralisé pendant l’apartheid. Les compagnies minières, appuyées par l’Etat colonial, ont organisé les déplacements de main-d’oeuvre nationaux et internationaux (Mozambique) et le réseau ferré de la région, le plus dense d’Afrique, a été construit pour transporter les minerais et les travailleurs.

C’est aussi pour la mine que sont mises en place les politiques coloniales de ségrégation avant l’apartheid. Les Africains venaient travailler sous contrat, sans leurs familles et avec obligation de repartir à l’échéance de celui-ci. Cette main-d’oeuvre bon marché était logée dans des cités minières fermées. Johannesburg, créée au centre de la région aurifère devient la plus importante ville d’Afrique australe et le plus important complexe minier aurifère du monde, là où l’on vient pour faire fortune.

La mine reste un symbole culturel extrêmement important, fondé sur la ségrégation spatiale et la distance sociale, en Afrique du Sud.

Philippe Gervais-Lambony projette un document représentatif de ce rôle de la mine dans la construction culturelle et ségrégationniste en Afrique du Sud.

La photographie a été prise dans les années 1950 au fond d’une mine d’or, l’homme blanc et l’homme noir sont proches, tous deux descendent au fond de la mine, tous deux participent au même travail et courent le même danger; mais c’est le mineur blanc (britannique ou afrikaner) qui est le sujet du photographe, tandis que l’homme noir est réduit au statut d’outil. On voit au fond de la mine, à la fois, cette très grand proximité et cette domination de l’homme blanc. Au sortir du puits de mine, ils se dirigeront vers des univers totalement séparés et parfaitement inégaux. L’organisation spécifique de la mine est au coeur de l’organisation de l’espace mis en place par le pouvoir blanc au cours du XXème siècle.

Le poids de l’exploitation minière est aujourd’hui encore très fort : il représente 7% du PIB (Produit Intérieur Brut) et 40% des exportations. Si l’exploitation des mines d’or reste encore une des grandes richesses du pays, celle des mines de diamants est aujourd’hui plus importante au Botswana et en Namibie. L’activité minière au premier rang est le secteur du platine bien qu’il soit en difficulté depuis plusieurs mois avec la chute des cours mondiaux. Ce n’est donc pas par hasard si c’est dans la principale région de ce minerai (à une centaine de kilomètres de Johannesburg, dans le Rustenburg District) qu’a eu lieu, le 16 août 2012, le « massacre de Marikana », souvent comparé au massacre de Sharpeville en 1960 sous l’apartheid. Ce 16 août 2012, la police sud-africaine surarmée tire sur les mineurs grévistes tuant 34 personnes dont beaucoup de balles dans le dos. Elle était venue sur les lieux pour encercler un mouvement de mineurs grévistes qui durait depuis plusieurs semaines au sein d’un des plus important groupe minier dans le domaine du platine, Lonmin, compagnie dans laquelle beaucoup d’actionnaires appartiennent à la nouvelle élite noire de l’Afrique du Sud, en particulier Cyril Ramaphosa lui-même. L’intervention violente de la police nourrit l’opposition à gauche de l’ANC qui voit là la preuve que l’ANC a trahi en s’alliant aux forces du capitalisme pour utiliser les mêmes méthodes que le pouvoir blanc. Les plus radicaux vont jusqu’à affirmer que celui qui est à l’origine de cette trahison, c’est Nelson Mandela qui en 1994 a négocié avec le pouvoir blanc. Cet événement a déclenché un grand débat en Afrique du Sud; si beaucoup de gens sont choqués par ces propos sur Mandela, ils sont bien le signe d’un changement dans la société. Ces vagues de grèves en 2012 révèlent aussi la situation dans laquelle se trouvent les mineurs. Ils manifestent pour demander une augmentation de salaire mais aussi de meilleures conditions de travail. Les mineurs sont dans la même situation que dans les années 1980; ils habitent à proximité de la mine dans des bidonvilles sans équipement, et sont supposés partir à l’échéance de leur contrat de travail. Ils viennent souvent des anciens bantoustans du Transkei ou Ciskei. Le système n’a pas changé avec la fin de l’apartheid. Considérant qu’ils ne sont pas soutenus par le principal syndicat des mineurs, la NUM (National Union of Mineworkers), qui est membre du COSATU (grande confédération syndicale de la lutte contre l’apartheid), alliée du gouvernement, les mineurs ont créé leur propre syndicat dans les années 2000 entrant en conflit ouvert avec la NUM, provoquant l’éclatement partiel du COSATU et la réaction violente du gouvernement lors des grèves en 2012. D’un conflit social, la situation est passée à un enjeu de politique nationale. Après le 16 août 2012, l’Afrique du Sud connaît des vagues de grèves pendant deux années dans un contexte nouveau : pour la première fois, les mouvements syndicaux, unis sous l’apartheid et jusque dans les années 2000, s’opposent; de même les violences et les contestations contre le gouvernement et les autorités locales s’expriment de plus en plus. Situation qui affaiblit encore un peu plus l’ANC…

Philippe Gervais-Lambony projette une photographie célèbre, celle du kopje (relief résiduel granitique) sur lequel les mineurs avaient l’habitude de se réunir :

C’est là que les mineurs ont été encerclés et attaqués par la police; depuis, chaque année, le 16 août, les mineurs se réunissent, appellent l’ANC à venir s’excuser et réclament des compensations pour les familles des victimes.

La mine, reste encore au coeur de la vie politique.

4 – La ville

L’apartheid a déplacé des millions de personnes pour fabriquer sa géographie : bantoustans, cités minières et townships. Ces derniers sont nés de la destruction des anciennes locations, quartiers près des centres-villes peuplés de Noirs, ou racialement mixtes (Colorés, Indiens) qui pouvaient être propriétaires. Ce type de quartier existait dans toutes les villes. Le plus emblématique était sans doute Sophiatown à Johannesburg. Il faut imaginer dans les années 1950, ce quartier qui a une vie culturelle avec ses bars, ses musiciens, ses intellectuels (Mandela a logé à Sophiatown, Myriam Makeba y a commencé sa carrière, le magazine Drum fondé en 1952 et dont les journalistes noirs racontaient cette culture urbaine) où la population est libre d’aller écouter du jazz…Une culture urbaine noire. Mais pour le gouvernement de l’apartheid qui se met en place en 1948, cette situation n’est pas acceptable : la personne noire n’est pas citadine, par définition, elle est rurale et coutumière ! S’accélère alors la construction de Soweto, à une vingtaine de kilomètres de Johannesburg pour y envoyer les non-Blancs chassés de Sophiatown. Le quartier est rasé en 1963 avant d’être qualifié comme zone blanche et rebaptisé Triomf. Les locations de toutes les villes sont rasés et la population noire déplacée vers les townships, forme de cité ouvrière mais dans un régime de ségrégation raciale très poussé qui sépare les groupes raciaux. Il y a des townships pour « Indiens » et pour « Colorés »; à l’intérieur des townships noirs, furent distingués des secteurs ethniques. Forme urbaine monotone de maisons identiques, le long de rues rectilignes, sous-équipée (les espaces laissés vacants étaient prévus pour les équipements scolaires, sportifs qui souvent n’ont pas été construits), le township est très loin du centre-ville et surtout, la grande règle c’est l’interdiction pour un non-Blanc d’être propriétaire (justifié par le gouvernement par le fait que les non-Blancs ne pouvaient résider en ville que le temps de leur contrat de travail). Par ailleurs, on y interdisait les activités économiques, système de gestion urbaine très habile qui assurait une clientèle captive aux commerces de la ville blanche. Au fil du temps, les townships se sont densifiés; devant l’immense demande de logements, les habitants ont construit des baraques d’arrière-cour pour y loger leur famille ou pour les louer aux nouveaux arrivants. Dans les espaces interstitiels, se sont développés des bidonvilles appelés localement informal settlement. Le township de Soweto compte dans les années 1980 plus de 1,5 millions d’habitants. Mais la forme la plus avancée de l’urbanisme d’apartheid, ce sont les hostels.

Construits dans les années 1960 et 1970, les hostels sont situés dans ou à côté des townships. Ce sont des logements collectifs locatifs, organisés en dortoirs, destinés à des travailleurs migrants célibataires. Ils permettaient de limiter au minimum la présence des Noirs en ville qui devaient rejoindre à la fin de leur contrat leur bantoustan d’origine (c’est à la même période que sont stabilisés les territoires des bantoustans) où leur famille était restée. Les tours d’éclairage que l’on voit sur la photographie caractérisent bien cet urbanisme quasiment carcéral et bon marché : très hautes elles éclairent une grande zone avec l’impossibilité de casser les ampoules. Les hostels sont ethniquement marqués; dans la région de Johannesburg, beaucoup de migrants sont originaires du Kwazulu et les hostels sont contrôlés par des chefs traditionnels. Des conflits très violents qui ont fait des milliers de morts dans la première moitié des années 1990, au moment des négociations pour mettre fin à l’apartheid, ont opposé les townships soutenant l’ANC aux occupants des hostels mobilisés par l’Inkhata Freedom Party sur la base d’une identification ethnique au groupe zoulou. Vingt-cinq ans après, ces conflits ont laissé en héritage des identifications territoriales très fortes. La plupart des hostels ont aujourd’hui toujours le même aspect; les plus défavorisés y habitent et résistent à toute transformation en logements familiaux (se loger dans un hostel revient moins cher que dans une maison de township) mais en même temps, ils ont le sentiment de forte exclusion dans un cadre bâti en total délabrement.

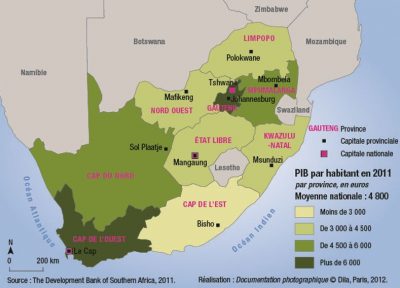

En revanche, dans le township, on trouve de nouvelles zones où vivent les classes moyennes. Le changement social majeur avec la fin de l’apartheid en effet est l’émergence d’une classe moyenne noire ainsi que le développement d’une minorité noire très aisée. Les inégalités interraciales ont diminué en Afrique du Sud alors qu’augmentaient les inégalités entre Noirs : la nouvelle classe moyenne noire représente moins de 5% d’une population noire dont 45% vivent au-dessous du seuil de pauvreté. C’est en termes d’inégalités entre classes sociales qu’il faut lire, aussi, la société et l’espace sud-africain.

L’ouverture de centres commerciaux et de guichets bancaires dans les townships est significatif de ce changement. La fin de l’apartheid signifie l’entrée dans la mondialisation. Comment alors, se mondialiser et en même temps redistribuer pour réparer les injustices du passé ?

Philippe Gervais-Lambony projette une photographie emblématique de ce changement social :

Ouverture du premier guichet bancaire dans le township de Vosloorus

(photo : Ph.Gervais-Lambony, 2012)

Il s’agit de l’inauguration organisée par la First National Bank (FNB) pour l’ouverture de son premier guichet dans ce township d’Ekurhuleni (aire urbaine située à l’est de Johannesburg) L’animation est assurée par un groupe zoulou; un animateur de la télévision sud-africaine distribue des tee-shirts de la FNB dont le slogan est « nous sommes là pour vous servir »; des barrières séparent les VIP de la population et l’élu du quartier, membre du parti communiste déclare dans son discours « nous avons vaincu l’apartheid »…

Les shopping mall dans les townships sont de plus en plus grands et l’un d’eux, à Ekurhuleni, à l’est de Johannesburg, porte le nom, « Chris Hani », secrétaire général du parti communiste africain et chef de la branche armée de l’ANC assassiné en 1991 (l’accord de la famille et du parti communiste ont été obtenus contre la possibilité d’avoir un local dans le centre commercial).

Soweto, le plus célèbre ensemble de townships du pays, est aussi un espace qui se touristifie. L’Afrique du Sud post apartheid a ajouté à son potentiel touristique (sites naturels exceptionnels, safaris) l’histoire de l’apartheid. Les tours opérateurs proposent des visites de Soweto : monument commémorant le premier tué par la police , le 16 juin 1976, Hector Pieterson, un enfant de 13 ans, lors des grandes émeutes qui ont éclaté parmi les écoliers et étudiants noirs pour protester contre l’obligation de suivre l’enseignement en afrikaans; le musée d’Hector Pieterson inauguré en 2002; les maisons de Nelson Mandela, de Winnie Mandela, etc.

Au nord de Johannesburg, là où s’installe la population aisée, le paysage urbain est bien différent :

Des murs s’élèvent par peur de la criminalité mais aussi par diffusion d’un modèle urbain désormais mondial. Autrefois, espace urbain doté de villas sur de grandes parcelles où vivaient la population blanche , Johannesburg n’est plus que l’extension à l’infini de quartiers fermés sécurisés par des murs couverts de barbelés électrifiés et de caméras. Derrière ces murs, d’autres murs qui séparent les maisons individuelles. Dans les anciens quartiers, les maisons sont rasées, remplacées par ces mêmes complexes sécurisés ou bien les rues sont barrées à la circulation pour reconstituer des zones fermées.

Pour Conclure, Philippe Gervais-Lambony montre une photographie qui représente pour lui le sommet du « post » mais tout autant post-moderne que post-apartheid :

Ce complexe situé dans la banlieue nord de Johannesburg, date de 2011. IL s’appelle Monte Casino, souvenir de la bataille de Monte Cassino en Italie, mais surtout parce qu’il est construit autour d’un casino avec un centre de jeux, des hôtels, un centre commercial avec des boutiques. Ce que l’on voit sur la photographie n’est qu’une façade, quand on rentre, on se trouve dans de fausses rues, sous un faux ciel où varie la luminosité pour faire illusion…on est toujours à l’intérieur d’un immense espace de divertissement qui a pris la forme d’une ville italienne. Monte Casino a beaucoup de succès, on y vient, en voiture, le dimanche; un simulacre d’espace public complètement sécurisé ?

Compte Rendu Christiane Barcellini, relu par Philippe Gervais-Lambony