Temple de Preah Vihear

(cliché de Denis Wolff, 23 février 2025)

La colère récente des différents groupes politiques thaïlandais à l’encontre de leur Première Ministre a pu sembler futile à l’opinion publique occidentale. Le motif : des propos trop « courtois » tenus au téléphone par Paetongtarn Shinawatra à Hun Sen, ancien Premier Ministre cambodgien et homme fort du régime. Cet échange a eu lieu au cours du conflit frontalier armé qui oppose depuis mai 2025 les deux voisins, revendiquant chacun un petit territoire autour du temple de Preah Vihear. Ce différend a une longue histoire à laquelle ont été sensibilisés les voyageurs des Cafés Géo.

Les touristes qui vont au Cambodge se précipitent à Angkor. Logeant dans la ville voisine de Siem Reap, ils visitent les principaux temples du « parc archéologique d’Angkor », fort vaste, à commencer par Angkor Wat. Mais le pays recèle d’autres sites merveilleux à commencer par le temple de Preah Vihear, même s’il est partiellement en ruines. Il est d’ailleurs représenté sur certains billets de banque du Cambodge. Le guide vert Michelin décerne trois étoiles (« Vaut le voyage ») à ce temple isolé au nord du pays, sur les Monts Dângrêk, tout près de la frontière thaïlandaise. Ce temple hindouiste (dédié au dieu Shiva) est construit au début du XIe siècle, sous le règne de Suryavarman Ier, à l’apogée de l’Empire khmer qui dominait alors une large portion de l’actuelle Thaïlande. Il se compose de plusieurs gopuras reliés entre eux par des chaussées et des escaliers sur un axe nord-sud de 800 mètres (un gopura est une construction par laquelle on pénètre dans les enceintes successives d’un temple) ; l’accès se fait au nord et la cella est située au point le plus élevé, au sud. A partir du XIVe siècle, l’Empire khmer est en déclin, tandis qu’au Siam, le Royaume d’Ayutthaya, est en expansion, parvenant au XVe siècle à prendre Angkor et à vassaliser l’Empire khmer. C’est aussi le déclin de l’hindouisme au profit du bouddhisme. Preah Vihear devient alors un temple dédié au bouddhisme theravada; il est encore aujourd’hui souvent visité par des moines bouddhistes.

Lors du voyage organisé par les Cafés géo en février-mars 2025, nous nous devions d’aller visiter ce temple. De plus, son accès est facilité par la construction d’une route depuis Stung Treng (2015). L’autocar s’arrête au pied des Monts Dângrêk laissant un mini-bus effectuer par un chemin en lacets une montée raide qui se termine pedibus cum jambis. Mais, à l’entrée du temple, je suis intrigué par des sacs de sable superposés formant des casemates qui ne me semblent ni naturelles ni médiévales. Puis je constate que les visiteurs sont discrètement, mais soigneusement photographiés. Enfin je remarque la présence de militaires qui, selon le Guide du Routard, sont parfois plus nombreux que les visiteurs, mais, toujours selon le Routard, « leur présence n’est pas contraignante ».

A gauche, sacs de sable formant des casemates.

A droite, une jeune fille photographie les visiteurs

(clichés de Denis Wolff, 23 février 2025)

Cela s’explique par la proximité de la frontière avec la Thaïlande. De ce côté, la pente est beaucoup plus douce, mais l’accès au temple interdit. De chaque côté de la frontière, des soldats sont massés pour surveiller et interdire le passage.

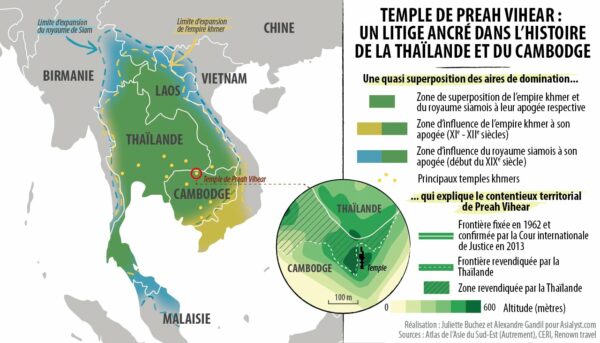

Contentieux territorial autour du temple de Preah Vihear

Source : https://asialyst.com/fr/2016/04/29/thailande-cambodge-une-histoire-de-frontiere

L’origine du conflit remonte au XIXe siècle. En 1863, la France établit sa « protection » sur le Cambodge, auparavant vassal du Siam ; un traité est signé en ce sens avec le roi du Cambodge, Norodom. Le Siam reconnaît le protectorat français par un traité ; en échange, il obtient la pleine souveraineté sur les provinces de Battambang, Siem Reap, Banteay Mean Chey et Otdar Mean Cheay, ce qui déplaît fort au Cambodge (en 1900, le fils du roi présente ces régions comme l’« Alsace-Lorraine cambodgienne » !). Ces provinces sont finalement restituées au Cambodge par le Siam par un traité en 1907.

Parallèlement, la France souhaite que la frontière entre le Siam et le Cambodge soit explicitement définie (elle n’était jusqu’alors pas clairement tracée). En 1904, la France et le Siam fondent officiellement une commission chargée de délimiter la frontière entre les deux Etats, étant entendu que la frontière passera au sommet des Monts Dângrêk (ce qui aurait placé le temple de Preah Vihear du côté thaïlandais). Par ailleurs, il est convenu par les deux Etats que la France se charge de l’élaboration des cartes, le Siam ne disposant pas alors des moyens techniques suffisants pour le faire. En 1907, après un travail de terrain, les Français cartographient la frontière. Et, dans le secteur de Preah Vihear, la frontière s’éloigne de la ligne de crête et met le temple du côté cambodgien. Malgré cela, le Siam utilise ces cartes et ne découvre l’erreur (la supercherie ?) qu’en 1934, lorsqu’il décide de cartographier cette frontière lui-même, de son côté. Trop tard…

Malgré la signature (en 1927 et 1937) de deux nouveaux traités franco-siamois qui complètent les accords de 1907, un fort ressentiment se développe à Bangkok à l’encontre de la France et du tracé de la frontière avec son voisin. D’ailleurs, pendant la Seconde guerre mondiale, profitant de la défaite de la France face à l’Allemagne, la Thaïlande récupère avec l’accord du Japon les provinces perdues au début du XXe siècle (Convention de Tokyo, 1941). Mais elle doit les rendre après le conflit…

En 1953, après l’indépendance du Cambodge et le départ des Français, l’armée thaïe investit le temple. Le Cambodge proteste, les relations diplomatiques entre les deux pays se tendent, avec des menaces d’intervention militaire de chaque côté… En 1959, le Cambodge décide de porter l’affaire devant la Cour internationale de justice (CIJ) à La Haye. En 1962, elle rend son arrêt qui donne totalement raison au Cambodge. La Thaïlande doit retirer ses troupes mais aussi restituer toutes les antiquités, notamment les sculptures, prises dans le temple. Pour justifier leur décision, la cour ne s’appuie pas sur des questions d’héritage culturel mais sur le fait que le Siam, puis la Thaïlande ont accepté les cartes produites par les Français pendant plusieurs décennies (cartes qui plaçaient le temple au Cambodge).

La Thaïlande réagit d’abord avec véhémence : organisation de manifestations de masse, boycott des réunions de l’OTASE (Organisation du traité de l’Asie du Sud-Est), les Etats-Unis ayant, selon elle, soutenu le Cambodge… Elle accepte finalement cette décision, mais de mauvaise grâce. En 1963, le Cambodge reprend officiellement possession du site lors d’une cérémonie en la présence de Norodom Sihanouk qui fait quelques gestes de conciliation (les Thaïs pourront visiter le temple sans visa et la Thaïlande pourra conserver les antiquités prises sur le site). Ces gestes apaisent un peu les tensions mais elles restent vives : en 1966, l’armée thaïlandaise réoccupe le temple avant d’en être délogée par l’armée cambodgienne…

La tension retombe ensuite quelque peu. Le Cambodge est ensuite sous le joug des Khmers rouges qui occupent le temple de Preah Vihear de 1975 à 1998, ce qui ne manque pas de le détériorer… En 2003, le Cambodge, voulant favoriser le tourisme et faciliter l’accès au temple, achève la construction d’une route d’accès jusqu’à la falaise.

En 2001, le Cambodge annonce sa volonté de faire enregistrer le temple au patrimoine mondial de l’UNESCO. La Thaïlande proteste, arguant qu’une telle décision devait découler d’un effort commun puisque, selon elle, la frontière entre les deux pays n’est pas encore clairement délimitée. En 2007, lors de la réunion de l’UNESCO, elle réussit à faire ajourner l’inscription du temple. Mais ensuite, les deux pays se mettent d’accord pour que le Cambodge propose officiellement, avec le soutien de la Thaïlande, l’inscription du temple en 2008. Cette inscription au patrimoine mondial de l’humanité est alors réalisée ; selon l’UNESCO, « Preah Vihear est un chef-d’œuvre remarquable de l’architecture khmère. Il est très « pur » dans sa configuration comme dans la finesse de ses décors. » Mais alors, le Premier Ministre thaïlandais qui, dans un premier temps, avait accepté, fait machine arrière sous la pression de l’opinion publique et de l’opposition, l’Alliance du peuple pour la démocratie (PAD), qui accuse le gouvernement d’accepter la perte de territoires contestés… La Thaïlande retire alors son soutien à l’enregistrement du temple. La crise dégénère alors, s’étend à d’autres sites de temples contestés… Les deux pays se livrent à des démonstrations de force. Entre 2008 et 2011, il y a (officiellement !) huit affrontements (cinq morts en 2011)…

En 2011, le Cambodge dépose une requête auprès de la Cour internationale de Justice pour une demande d’interprétation de l’arrêt de 1962. En 2013, la CIJ confirme son premier arrêt en accordant au Cambodge sa souveraineté sur toute la superficie du promontoire de Preah Vihear. Mais, si la Thaïlande accepte la souveraineté du Cambodge sur le temple, elle continue de revendiquer un petit territoire (4,6 km²) contigu au temple, au pied de celui-ci et qui serait un passage obligatoire pour y pénétrer…

La situation est maintenant stabilisée mais à certains moments, dans leurs conseils aux voyageurs, les ministères des Affaires étrangères (Canada, Belgique, Suisse, France…) incitent leurs ressortissants touristes à la prudence. Ce n’est pas sans raison puisqu’en juin 2025, un soldat cambodgien trouve la mort lors d’un affrontement armé… Et, tandis que le gouvernement cambodgien organise une manifestation massive à Phnom Penh, ce conflit frontalier plonge la Thaïlande dans une crise politique comme en 2008.

Vue sur le Cambodge prise du sommet du temple. Versant cambodgien abrupt.

On voit également un baray (réservoir rectangulaire) (cliché, Denis Wolff, 23 février 2025)

Finalement, comme l’écrit à juste titre le Guide vert Michelin, « ce contentieux cristallise un ressentiment mutuel enraciné dans les méandres de l’histoire… un peu comme de vieilles blessures qui refusent de cicatriser. » Il a été moult fois récupéré politiquement, par les ultra-nationalistes, des deux côtés, particulièrement en Thaïlande. Les deux Etats en ont profité pour se faire entendre sur la scène internationale. Les négociations entre les deux gouvernements ont toujours été vaines.

A l’échelle de l’Etat, le Cambodge a des problèmes de frontières avec tous ses voisins. La frontière avec le Laos n’est toujours pas partout clairement délimitée. Quant à celle avec le Viêt-Nam, elle fait l’objet de contentieux depuis le XVe siècle et, malgré des efforts des deux côtés, son tracé n’est pas encore admis par les deux Etats dans sa totalité. Il faut dire qu’elle sépare deux mondes : les Khmers pratiquent le bouddhisme theravada, les Vietnamiens le bouddhisme mahayana et le confucianisme. Et, pour élargir encore l’échelle, en consultant le site du ministère des Affaires étrangères, on s’aperçoit que de très nombreux pays ont des problèmes de frontières avec leurs voisins ; le voyage dans les régions frontalières est très souvent déconseillé.

Denis Wolff, juillet 2025