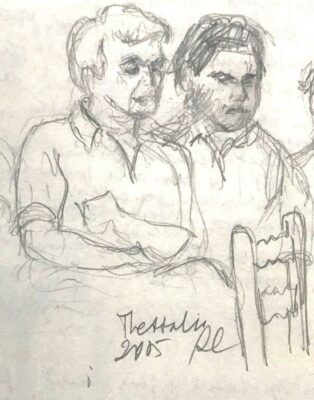

Michel Sivignon croqué par Roland Courtot au cours de l’excursion de géographie rurale en Thessalie en 2001 (Le Dessin du Géographe n°81, 2020)

Michel Sivignon a disparu au printemps dernier.

Parmi les multiples facettes de son œuvre de géographe, la rubrique « Le Dessin du Géographe » du site internet des Cafés Géographiques tient une place à part qui révèle un peu une face cachée de son talent. Par-delà une grande érudition, un souci de recherche des nœuds entre géographie, histoire et cultures, il prenait le dessin comme un moyen de développer une géographie spontanée (comme il l’a décrite dans un texte de Géographie Humaine de 2016).