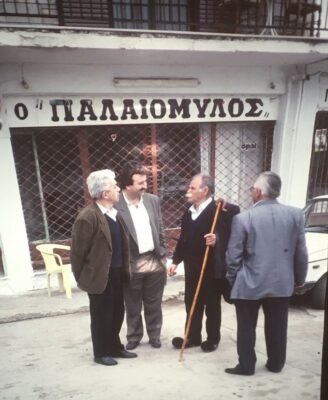

A peine arrivés à Paris au mitan des années quatre-vingt-dix, Michel Sivignon et son épouse Michèle (un seul prénom pour deux) sont invités au Café géo. Nous venons d’ouvrir la saison avec Yves Lacoste, Roger Brunet, Jean-Pierre Raison, Chantal Blanc-Pamard et Hervé Rakoto Ramiarantsoa et… très vite, Michel Sivignon nous parle de la Grèce, pays qu’il connaissait intimement pour y avoir fait sa thèse sur la Thessalie à la charnière des années 1960-1970, des Balkans, de l’Albanie… Dans les archives du Clermontois André Fel, nous retrouvons cette photo prise en Thessalie lors d’un voyage en 1992 : « Michel Sivignon, notre pâtre grec ».

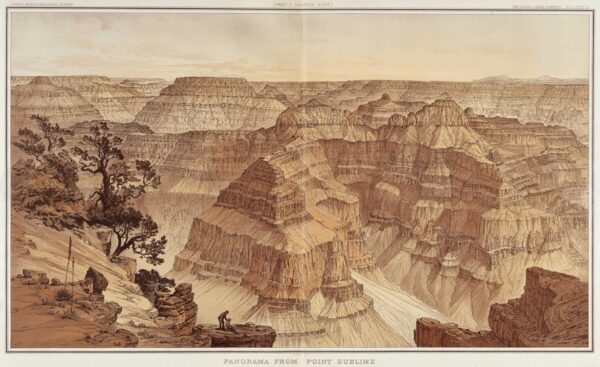

Dans « les essentiels » de la Bibliothèque Nationale de France, se trouve un focus sur « L’Ouest, un mythe américain en image », par Jean-Louis Tissier et Jean-François Staszak, qui me permet d’introduire cette page. Commencé avec un portrait photographique de F.V. Hayden (un des 4 chefs d’expédition scientifique dans l’Ouest des Etats-Unis entre 1866 et 1879, avec C. L. King, G. M. Wheeler et J.W. Powell), il se termine par le formidable dessin suivant :

Au Festival international de Géographie 2020 de Saint-Dié-des-Vosges, le Dessin du Géographe présentait à la librairie Le Neuf une exposition-anniversaire de ses dix ans de parution sur le site internet de l’Association des « Cafés-géo » (cf. dessin n°83). (suite…)

Le café géo consacré à nos relations avec les animaux, en présence du géographe et spécialiste Jean Estebanez le 26 mars 2024, a permis de montrer combien nos destins humains sont liés aux animaux. Y compris les plus petits comme les mouches qui altèrent la douceur de vivre à la campagne l’été. Faut-il déplorer qu’on ne vienne pas à bout de ces bestioles si fragiles ? Explications sur une lutte inégale des places hommes/animaux. (Gilles Fumey)

Le café géo consacré à nos relations avec les animaux, en présence du géographe et spécialiste Jean Estebanez le 26 mars 2024, a permis de montrer combien nos destins humains sont liés aux animaux. Y compris les plus petits comme les mouches qui altèrent la douceur de vivre à la campagne l’été. Faut-il déplorer qu’on ne vienne pas à bout de ces bestioles si fragiles ? Explications sur une lutte inégale des places hommes/animaux. (Gilles Fumey)

Ces dessins sont ceux d’enfants de 3 à 9 ans que j’ai amenés dans un petit bocage (vallée du Valbonnais, massif des Écrins, printemps 2022) avec l’intention de leur en faire découvrir la richesse. Ce ne sont pas des dessins de géographes, ni géographiques, mais le dessin ici est un moyen de découverte pédagogique du milieu. L’activité se déroulait dans le cadre d’une association qui propose des « ateliers nature » et les objectifs en termes de contenus ou de compétences étaient relativement peu formalisés, alors que l’aspect convivial et le plaisir simple d’être en extérieur étaient centraux.

L’intervention d’Anna Colin Lebedev à l’Institut Catholique de Paris, ce 7 mars 2024, n’est pas une analyse supplémentaire sur le conflit russo-ukrainien. Cette enseignante-chercheuse, maîtresse de conférences à l’université Paris-Nanterre, se définit comme sociologue politique, spécialiste de ce qu’on appelle encore couramment le monde post-soviétique. Son objectif est de démontrer comment l’agression russe dès 2014 en Crimée remet en cause les grilles de lecture de l’histoire de la Russie puis de l’URSS utilisées par le monde académique occidental et particulièrement français. Ces grilles de lecture proposées par la Russie, plus facilement accessibles, la remettent toujours au centre. Ce sont donc des spécialistes de la Russie que les médias ont invités pour analyser l’« opération militaire spéciale » de Vladimir Poutine. On a pris un regard russe pour considérer l’Ukraine (c’est ce même regard qu’on applique aux pays d’Asie centrale, du Caucase…anciens membres de l’Empire).

La géographie contemporaine (fin XXe siècle, XXIe siècle) emprunte de nouvelles voies pour représenter le monde qui nous entoure, un monde devenu particulièrement complexe avec l’accélération du processus de mondialisation. Parmi ces nouvelles voies, citons par exemple la géographie « engagée » qui se veut à l’écoute des populations, autrement dit une science appliquée et participative selon le géographe Antoine Bailly https://metropolitiques.eu/Pour-une-geographie-engagee-a-l-ecoute-des-populations.htm

En 1978 Edward Saïd, alors professeur de littérature anglaise et comparée à Columbia University, publie « Orientalism » dont la traduction française « L’Orientalisme : l’Orient créé par l’Occident » paraît en 1990 aux éditions du Seuil. Cet ouvrage constitue un point de passage obligé pour qui s’intéresse à l’Orient. Il démontre comment une image détournée de l’Orient est devenue en Occident « son double, son contraire, l’incarnation de ses craintes et de son sentiment de supériorité tout à la fois ». E. Saïd s’appuie sur de nombreux ouvrages d’histoire et de sciences sociales. Il analyse par nécessité tous les ouvrages parus sur le sujet depuis le XVIIIe siècle, sa réflexion est celle d’un historien.

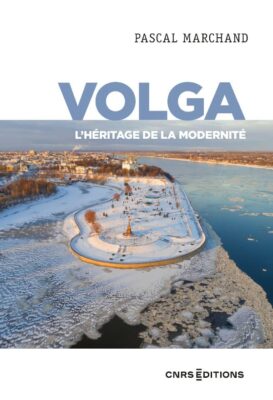

Pascal Marchand, Volga. L’héritage de la modernité, CNRS Editions, 2023

La Volga, chère aux romanciers russes, a été transformée par les Bolcheviks au XXe siècle. Rêve ou cauchemar ? Au XXIe siècle, un nouveau destin s’ouvre devant elle, celui de devenir un fleuve d’Asie.

A tous les romantiques attachés à la « Petite Mère Volga » et à ses bateliers (en fait des haleurs) chantés par Ivan Rebrov, l’ouvrage du géographe Pascal Marchand provoquera un difficile retour à la réalité. Le majestueux fleuve de 3700 km est aujourd’hui une succession de barrages en béton et de lacs de retenue ; ses rives sont creusées par l’érosion ; son delta avance dans une mer Caspienne dont le niveau baisse ; et la pollution est un souci majeur. Qui est responsable de ce bilan ? C’est en grande partie l’homo sovieticus dont l’hubris a cru dompter les éléments naturels pour apporter en même temps et de façon massive électricité, irrigation, ressources halieutiques et voie de circulation.

A quelques jours du Salon de l’Agriculture, le monde agricole français (et même européen) n’en finit pas de manifester son mécontentement. Au même moment, à des milliers de kilomètres de là, des dizaines de milliers de paysans entendent profiter de la tenue prochaine des élections générales en Inde pour converger vers New Delhi afin de protester contre leur situation actuelle. Les contextes sont certes différents mais néanmoins il existe des aspects communs aux deux événements, des aspects relatifs aux raisons de la colère et aux méthodes utilisées pour faire pression sur les autorités. (suite…)