Ce mardi 26 Janvier 2016, le thème de la soirée est la 3ème révolution agricole du numérique et de la connaissance.

Michel Sivignon nous présente Rémi Dumery, « cultivateur expérimentateur en agriculture sociétale » et grand fan des nouvelles technologies et de l’innovation. Rémi Dumery possède une exploitation de 130 ha en Beauce, au Sud-ouest de Paris, à Boulay-les-Barres. Il cultive des céréales, mais aussi des oléagineux et des betteraves. L’agriculteur beauceron aime parler de son métier et de sa manière de travailler. Passionné d’informatique, Rémi Dumery aime surfer sur internet et tweeter ses followers sur les réseaux sociaux : c’est, pour lui, une façon de transmettre à un large public ses connaissances et ses savoir-faire en agriculture. Et c’est une manière de répondre à l’un des grands enjeux du XXIe siècle : la 3ème révolution agricole du numérique et de la connaissance.

Car l’homme moderne est plein de paradoxes, nous explique Michel Sivignon. Dans un monde mondialisé, les « gens de la ville » sont en effet devenus des « animaux d’appartement » et ont perdu leurs racines campagnardes. Ces gens de la ville manifestent aujourd’hui une réelle envie de renouer avec la campagne, de revenir aux terroirs. Le terroir est de plus en plus présenté – à tort ou à raison – comme le véritable territoire authentique. Mais le lien que l’homme moderne veut conserver avec la nature et le lien qui s’y rattache réellement n’est plus le même que celui qui existait encore au XXe siècle (50% de la population active était agricole en 1929, et depuis cette part ne cesse de décliner). L’époque où les jeunes allaient passer quelques jours à la campagne chez le grand-père ou chez un oncle et où ils revenaient avec une idée – même vague – du fonctionnement du métier, est bel et bien révolue. Cependant, malgré ce déclin du secteur agricole, nous dit Michel Sivignon, une vision idéologisée – bien relayée notamment par le mouvement écologique – demeure ancrée dans nos mentalités : l’homme de la ville est le premier à s’inquiéter du déclin des campagnes. Pour l’urbain, c’est une question de priorité : il faut sauver l’agriculture. Mais avant de vouloir sauver l’agriculture, ne faut-il pas déjà savoir ce que c’est ? Ne faut-il pas déjà connaître ceux qui en sont les acteurs, c’est-à-dire les agriculteurs ? Car derrière ces propos marqués par les mots d’authenticité, de typicité et de pérennité, les contenus restent vagues. Et c’est à nous, citoyens du XXIe siècle, qu’il incombe de modérer cette distance béante entre une profonde et dangereuse méconnaissance de l’agriculture, et une vision chimérique, rêvée et fantasmée d’une agriculture menacée que l’on doit impérativement sauver.

Lors de ce Café Géo à la pointe de l’actualité, Rémi Dumery intervient sur un sujet qu’il connait bien pour sensibiliser et alerter le public de la situation de l’agriculture et surtout des agriculteurs. Car si les Français adorent leur paysannerie et leurs agriculteurs, ils se méfient au contraire de leur agriculture qu’ils ont finalement tendance à méconnaître et à stéréotyper.

L’exposé de Rémi Dumery : La 3e révolution agricole du numérique et de la connaissance

Rémi Dumery propose de nous raconter la vision de l’agriculture selon un « geek », c’est-à-dire selon quelqu’un qui voit l’agriculture par le futur, parce que le présent l’ennuie un peu.

Pour nourrir son exposé, Rémi Dumery projette un Power Point d’une centaine de diapositives, allant de photographies des nouvelles technologies dans ses champs aux chiffres officiels de l’INSEE et de l’OCDE, tout en passant par les études de Jean-Marc Jancovici. http://www.manicore.com/

I-Savoir répondre aux enjeux du XXIe siècle

1-Une production menacée

Rémi Dumery, en tant que céréalier beauceron français et européen, essaye de répondre aux défis agricoles du XXIe siècle. Il essaye d’adopter autant que possible une vision de l’agriculture à moyen et, surtout, à long terme.

Les éleveurs de porcs ont manifesté cet été, parce qu’ils vendaient leurs porcs à 1,30 euro le kilo, nous dit-il. Le prix était remonté, suite à la grogne des éleveurs qui prétendaient brader leur viande. Mais aujourd’hui, le prix du porc est redescendu à 1,10 euro le kilo. Or, un éleveur gagne décemment sa vie quand il vend ses porcs 1,40 euros le kilo. Les céréaliers connaissent le même problème.

Mais la responsabilité relève avant tout du consommateur, car celui-ci fait trop confiance à la grande distribution. Cependant, en agriculteur tourné vers le futur, Rémi Dumery n’est pas pessimiste ; ce dernier est plus un homme d’action, prêt à innover et à chercher des solutions aux grands problèmes d’actualité.

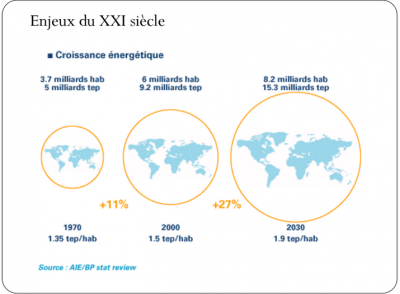

Or l’un des grands enjeux du XXIe siècle est bien la hausse démographique. En 1800, il y avait 1 milliard d’humains sur terre ; en 1950, on comptait 2,5 milliards d’humains ; en 2050, selon les estimations de l’INED, nous serons 9 milliards. C’est un véritable défi qu’il va falloir relever pour nourrir la population mondiale, d’autant plus si l’on prend en compte « la loi de Bruno Parmentier » (l’ancien directeur de l’ESA d’Angers) [1] selon laquelle, quel que soit le nombre d’humains depuis 1800, il y a toujours eu un nombre stable d’individus qui mouraient de faim (environ 800 millions d’individus). Aujourd’hui, nous sommes 7 milliards d’individus ; et il y a effectivement un petit milliard d’humains qui meurent de faim.

2-La hausse de la consommation en énergie : un autre enjeu du XXIe siècle

De plus, les humains consommeront dans les années à venir de plus en plus d’énergie. Depuis 2007, les céréales servent de plus en plus à créer de l’énergie. Nos courbes de prix de céréales sont aujourd’hui complètement liées à l’énergie.

De plus, les humains consommeront dans les années à venir de plus en plus d’énergie. Depuis 2007, les céréales servent de plus en plus à créer de l’énergie. Nos courbes de prix de céréales sont aujourd’hui complètement liées à l’énergie.

L’un des principaux enjeux est le suivant : depuis des milliers d’années, le taux de C02 est relativement bas, mais depuis une dizaine d’années, celui-ci monte en flèche. Si certains mettent en avant les quelques effets bénéfiques de la hausse du C02 dans l’atmosphère (avec un effet direct : la photosynthèse augmentée ; et un effet indirect : une réduction de l’ouverture des stomates, donc une diminution de la transpiration et de la demande en eau des plantes), d’autres insistent sur l’éventuel lien entre la courbe du C02 et la courbe des températures. Quoi qu’il en soit, nous dit Rémi Dumery, à l’heure actuelle on ne peut pas être encore sûr de cette éventuelle corrélation entre les deux phénomènes.

De plus, une autre question persiste : dans les années à venir, aura-t-on plus, ou au contraire, moins de pluie ? Ce critère est tout à fait central en agriculture. En tant que cultivateur, le métier de Rémi Dumery est d’être producteur d’énergie, de produire de la matière première. Notre agriculteur beauceron a des champs dans lesquels il plante des végétaux – des capteurs qui synthétisent l’énergie solaire et qui absorbent les sels minéraux. Ces capteurs transforment l’eau et les sels minéraux en énergie. Il est absolument fondamental de retenir que l’agriculteur est avant tout un producteur d’énergie. L’énergie est de deux types : pour nous, êtres humains, l’énergie est d’abord ce qu’on va manger ; mais le surplus que l’on donne à nos machines est aussi énergie.

3-Des cultures productrices d’énergie

–La betterave : Rémi Dumery produit par exemple des betteraves. Il sait qu’il a 2 000 tonnes de betteraves à 16% de sucre à produire. Sur ces 2 000 tonnes, 50 tonnes de sucre de bouche (marque Beghin Say) du groupe TEREOS de la commune d’Artenay, située dans le Loiret, en pleine Beauce. Les 1 950 tonnes restantes reviennent à la grande industrie. La betterave permet alors de faire de l’éthanol, un incontournable ingrédient de l’essence. Sur Orléans, l’approvisionnement en betterave permet également de faire de l’alcool surfin à 99.9%, dont les parfumeurs de la Cosmetic Valley, entre Chartres et Orléans (Dior, Guerlain, L’Oréal, etc.) se servent grandement dans la réalisation de leur parfum.

-Le maïs : La deuxième plante cultivée, « la plante la plus géniale » selon Rémi Dumery, c’est le maïs. Le maïs, par rapport aux autres plantes, est capable de capter de grande quantité d’énergie solaire avec très peu d’eau : il faut 450 litres pour produire 1 kilo de matière sèche de maïs (il faut 200 litres de plus pour le blé tendre, soit 650 litres d’eau pour 1 kilo de matière sèche de blé tendre). Le maïs se trouve dans 40% des produits vendus dans les supermarchés (et pas que dans le rayon alimentaire… dans tous les rayons). Le maïs est utilisé pour la teinture, les médicaments, etc.

-Le colza : Rémi Dumery produit aussi du colza. L’huile de colza représente 20% de la production totale de colza. ; 80% de cette huile de colza est destinée au diesel : quand on fait le plein d’une voiture diesel, 7% du diesel est fait à partir d’huile de colza.

-Le blé dur : « Ma grosse production, ma préférée, celle qui me fait vivre, bref : la seule qui est rentable », continue Rémi Dumery, c’est le blé dur (une céréale riche en protéines et en gluten à partir duquel on fait par exemple les pâtes et la semoule). A cela s’ajoute une plus faible production de blé tendre dont 15% est utilisée comme farine (c’est le blé dit « meunier »), près de la moitié est exportée, et le reste est destiné à la production de carburant ou d’autres consommations.

-Le malt : Enfin, Rémi Dumery produit de l’orge de Brasserie. C’est avec de l’orge qu’on fait du malt, et c’est à partir du malt qu’on fait de la bière ou du whisky.

En 2010, Rémi Dumery revenait d’une réunion de la Direction Départementale des Territoires (DDT) de la région Centre destinée à expliquer ce qu’était l’agriculture dans la région Centre, et il fut interpellé par un représentant de l’administration qui parlait d’alimentaire et seulement d’alimentaire ; or, peut-on parler d’alimentaire sans évoquer les Agro-carburants, sans évoquer les productions qui ne sont pas alimentaires ? Il faut en effet, lorsqu’on parle d’alimentaire, avoir un œil plus général, plus englobant.

Il faut toutefois se méfier des analyses qui montrent un peu hâtivement que seulement 45% de la production alimentaire va directement dans l’alimentaire (le blé dur, le blé meunier, un peu de colza, le maïs-grain pour l’alimentation animale) tandis que le reste, c’est-à-dire 55% de la production totale, concerne d’abord et avant tout la production d’énergie. En effet, « cela est faux », remarque prudemment Rémi Dumery. Car une fois que la source d’énergie a été retirée des graines (de colza, de betterave ou de maïs), restent les coproduits qui retournent dans l’alimentation animale, et donc indirectement dans notre alimentation. Cela peut se vérifier avec les tourteaux dans le colza, les drèches dans le maïs ou encore avec la pulpe de betterave.

II-Les révolutions agricoles : vers la troisième révolution agricole

Aujourd’hui, nous approchons à la fois de la troisième révolution agricole et de la troisième révolution industrielle.

1) La première révolution industrielle et agricole (XVIe s. en Italie, XVIIIe s. en Angleterre) se traduit par :

– le labour, le travail du sol, la traction animale ;

– pas de jachère, une culture fourragère ;

– l’assolement, la rotation.

2) La deuxième révolution industrielle et agricole, dite « révolution verte », date du XXe siècle et se traduit par :

-la mécanisation, l’énergie fossile (le pétrole n’est pas cher) ;

-la chimie : engrais, pesticides (pour accompagner l’évolution plus rapide de ces plantes) ;

-les semences : espèces hybrides (on sélectionne les plantes pour augmenter les rendements) ;

-

Aujourd’hui, on est à la fin de la deuxième révolution, et on semble entrer dans la troisième révolution agricole. Une question demeure cependant : comment combiner productivité et soutenabilité ?

3) L’année 2011 marque un tournant dans la politique agricole française. Le gouvernement et les agriculteurs décident d’augmenter la productivité au maximum tout en diminuant le nombre d’intrants. Les surfaces irriguées sont relativement constantes (les agriculteurs n’irriguent que là où il y a de l’eau). Aujourd’hui, 40% des aliments qui se retrouvent dans nos assiettes sont des aliments qui ont été irrigués (essentiellement des légumes). Les difficultés à se nourrir sont moins importantes, car l’homme est désormais capable de stocker l’eau et de l’utiliser quand il en a besoin. Les agriculteurs augmentent les volumes de production et baissent tous les autres curseurs : les gaz à effet de serre, l’ammoniac, le phosphore… Le but est d’en utiliser de moins en moins pour obtenir toujours de meilleurs rendements. Le but est donc d’optimiser le système en vue de meilleurs rendements.

Malheureusement, les meilleures terres arables subissent aussi de plein fouet la pression du prix attractif du foncier et de l’immobilier (CF : le plateau de Saclay).

Il semblerait que nous soyons désormais dans ce que certains appellent déjà la troisième révolution agricole, qui se caractérise par trois grands phénomènes : libéralisation, privatisation et désengagement de l’Etat. Dans un monde globalisé, « il faudra faire plus en faisant mieux parce qu’on aura moins. C’est un sacré challenge. », reconnaît Rémi Dumery. Cela passe par de nouveaux enjeux : technologiques et environnementaux, certes, mais aussi juridiques, fonciers, sociaux, économiques.

L’enjeu principal est donc le suivant : aujourd’hui, il est d’une part nécessaire d’utiliser moins d’énergie fossile qu’avant et d’autre part, il faut nourrir de plus en plus de monde (9 milliards d’individus en 2030, selon les estimations officielles de l’ONU). C’est pour ces raisons que de nouvelles technologies doivent être mises en place. C’est l’une des manières les plus souhaitées (et les plus souhaitables ?) pour répondre à ce défi, selon Rémi Dumery. Globalement, nous explique Rémi Dumery, il nous faut augmenter la production de 70% pour nourrir les 9 milliards d’individus. La connaissance de l’agriculture sera dans ce contexte un enjeu essentiel.

III-Les techniques et technologies mises en place pour répondre aux défis du XXIe siècle

Agronomie : du labour au SDVC

« Avant, on utilisait un super herbicide : le labour », ironise Rémi Dumery : l’agriculteur créait le chaos en retournant le sol dans tous les sens, ce qui avait pour effet direct de détruire toutes les « mauvaises herbes » involontairement plantées et on se dépêchait de repiquer les plantes voulues. Cela permettait aussi d’enfouir les résidus. Mais cela avait aussi pour conséquence indirecte une baisse de fertilité puisque tout le système écologique se voyait complètement annihilé ; à cela s’ajoutait des problèmes d’érosion (évidemment, ce dernier problème ne touchait pas la Beauce, puisqu’on a rarement vu un pays aussi plat !).

Les agriculteurs préfèrent aujourd’hui des manières de cultiver différentes du labour, afin de ne pas détruire la terre :

-Technique Culturale Simplifiée (TCS) : Au lieu de labourer, les agriculteurs utilisent le lombric, cet animal qui fait des trous dans la terre pour se nourrir permet en même temps à l’eau de s’infiltrer par les trous. Seul bémol : si toute la nourriture se trouve en surface, le lombric ne se cassera pas les pieds (qu’il n’a pas), et il se contentera d’engloutir la nourriture qui se trouve à portée de main (qu’il n’a pas non plus !). Au contraire, si l’on enterre sa nourriture à 30 centimètres sous terre grâce à la charrue, il n’ira jamais à la surface. C’est pourquoi, en TCS, les agriculteurs utilisent des machines qui ne retournent pas la terre, mais qui la fêlent, la craquèlent, la fissurent ; autrement dit les agriculteurs qui suivent la méthode TCS ne cassent pas les structures mais les stimulent.

-Agriculture de conservation, ou strill-till : les agriculteurs mettent des plantes qu’ils ne vont pas récolter sur un sol, de préférence friable. Ces plantes permettent de capter l’azote, c’est-à-dire de capter l’énergie : au lieu de produits chimiques, ce sont les plantes qui captent l’énergie. Le strill-till permet d’avoir une fertilisation localisée.

-Technique semis-direct sous couverture végétale (SCVC). Cette autre agriculture de conservation est aujourd’hui la voie la plus performante (15 minutes) : au lieu de mettre des engrais chimiques, ce sont les plantes qui construisent seules le sol. Au lieu de retourner le sol, il s’agit de passer avec des engins qui vont semer les graines.

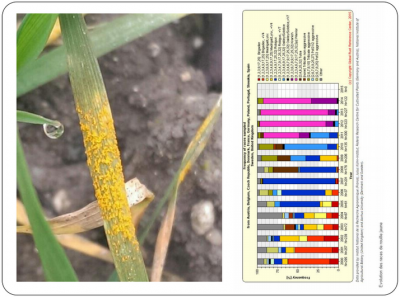

-Génétique : « Il suffit de transformer des plantes, et comme ça on n’a plus de problèmes », ironise Rémi Dumery. Ce processus de génétique a commencé il y a longtemps, il y a déjà 6 000 ans, lorsque les agriculteurs décident pour la première fois de sélectionner les plantes qui s’adaptent le mieux aux conditions géo-climatiques précises et qui offrent un bon rendement. Le processus de sélection est donc ancien. Puis la sélection est devenue de plus en plus poussée. Rémi Dumery illustre son propos : la génétique a par exemple resserré les nervures des feuilles de blé afin de lutter contre l’insecte le criocère qui nourrissaient les récoltes de blé ; la génétique a aussi permis d’inventer un blé résistant au cécidomyie, ainsi qu’un blé résistant à certains herbicides (utilisé en bio ou non, mais issus de la génétique classique).

Les limites de la génétique

On arrive donc à solutionner les problèmes. Car, comme le dit notre agriculteur beauceron, « A tout problème il y a une solution ; et si il n’y a pas de solution, c’est qu’il y a pas de problème ! ».

Après, on peut améliorer des plantes en utilisant des OGM. Au lieu de laisser faire le hasard, maintenant qu’on connait un peu mieux la génétique, on est capable de prendre un gène, de l’implanter dans une plante et de regarder l’effet produit : avec l’OGM, on passe ainsi par ce que Rémi Dumery appelle une « technique de laboratoire ».

Si l’on a deux blés, l’un qui est résistant à la maladie et l’autre qui ne l’est pas, pourquoi ne produit-on pas que le premier ? Simplement parce que les maladies sont éphémères et protéiformes, elles sont instables et en perpétuel mouvement. Dans ce contexte, Monsieur Dumery nous invite à regarder de plus près l’exemple du « soissons », un blé produit dans les années 1990, un blé alors merveilleux, sélectionné parce que très résistant à une maladie, la « rouille brune », et très pratique pour faire du pain. Mais après deux ans de mise à l’épreuve pratique, l’espèce de blé « soissons » s’est avérée très exposée et très sensible à la rouille brune, qui s’adaptait en fait très bien sur lui. Donc ça n’a pas duré longtemps. On pourrait prendre d’autres exemples, comme le « Strobilurines », un champignon importé des forêts roumaines dans les années 2000, dans un premier temps utilisé comme fongicide très efficace, avant que ne se produise, comme pour le « soissons », l’effet inverse à celui initialement prévu parce que les maladies s’adaptaient.

Conclusion partielle sur la génétique : faut-il l’autoriser ou l’interdire ? Si l’on s’intéresse par exemple au rendement du maïs aux USA, on dira sans doute qu’il faut l’autoriser. Les forts rendements du maïs génétiquement modifié est un bon exemple de ce qu’on peut faire avec les progrès génétiques et scientifiques, sur une même plante qui va consommer les mêmes quantités d’eau et les mêmes engrais, mais qui peut produire beaucoup plus qu’un maïs non génétiquement transformé. Cela explique qu’aux Etats-Unis, en 2014, le soja, le coton et le maïs ne soient plus produits à plus de 80% qu’avec des OGM. En Europe, c’est 0%. Faut-il alors l’utiliser ou l’interdire ? Faut-il le faire avec précaution ?

Chimie : pesticides naturels ou synthèses.

Il y en a 4 types.

-

Les fongicides. Ils permettent de lutter contre les maladies.

-

Les herbicides. Ils permettent de nettoyer les champs pour que l’espace soit le plus propre possible, de manière à ce qu’on n’ait pas de plantes adventices. Une plante adventice, c’est une plante qui se développe là où on ne le veut pas. Par exemple, ce sont les chardons, les liserons et autres amarantes. Mais une plante adventice peut être aussi une autre plante : si quelques graines de colza se trouvent dans l’orge, alors on est incapable de faire du malt, parce qu’il y a un peu d’huile de colza qui empêche la fermentation. C’est donc mieux de ne pas avoir les adventices au départ.

-

Les insecticides. On les met aussi sur les graines de semence car ils sont les plus efficaces. Mais on les met peu dans l’environnement, car ils dérangent. Cependant, on ne badigeonne plus toute la surface comme dans les années 1980, mais on ne traite aujourd’hui que la graine semée.

-

Les régulateurs. Il est nécessaire d’avoir des régulateurs pour réguler la croissance des plantes, leur hauteur ou la verse par exemple.

Si on donne ces conditions aux plantes, alors on aura des graines saines, donc des plantes saines ; et la nourriture qu’on donnera aux animaux sera, elle aussi saine. La viande et les produits laitiers que nous consommons aussi seront aussi plus sains. Or, si nous mangeons sainement, alors notre espérance de vie augmentera. Notons par ailleurs que les résidus de pesticides n’existent pas dans les céréales en France ; ils existent néanmoins dans les fruits ou les légumes que nous consommons. Entre 1996 et 2011, nous avons réduit par 2 notre consommation de pesticides (qu’ils soient naturels, donc utilisés en agriculture bio, ou de synthèses, donc écartés de l’agriculture bio mais utilisés mais dans l’agriculture dite conventionnelle).

Nous avons ici une photographie de rouille jaune, une maladie qui s’installe sur le blé tendre.

Les agriculteurs essayent aujourd’hui de réduire tous les pesticides dans leurs exploitations agricoles. Les agriculteurs savent que s’ils connaissent les souches, alors ils pourront prévoir s’il y aura, oui ou non, de la rouille jaune ; en conséquence, ils savent aussi s’ils auront ou non à traiter les maladies. Mais depuis quelques années, les hivers inquiètent déjà les agriculteurs beaucerons… En effet, les agriculteurs voient déjà les maladies présentes, tout droit venues d’Angleterre, mais ils savent déjà qu’ils ne pourront pas les traiter.

Pour combattre la maladie, Il y a plusieurs techniques.

–1ère technique : la pulvérisation. Par exemple, évolutions des formulations des fongicides permet une meilleure absorption par les plantes (de 40% à 99% avec des formulations qui viennent de la cosmétique), meilleur efficacité, plus biodégradée et moins de résidu dans l’environnement.

–2ème technique : le biocontrôle. Le biocontrôle est un ensemble de méthodes de protection des végétaux par l’utilisation de mécanismes naturels. Autrement dit, c’est la nature qui se contrôle elle-même. Le principe du biocontrôle repose sur la gestion des populations d’agresseurs plutôt que sur leur éradication. Seulement voilà par exemple: il y a de moins en moins de pucerons, et dès que l’un d’entre eux pointe son nez, une coccinelle l’attrape et le mange, nous explique Rémi Dumery. Et les oiseaux qui se nourrissaient de pucerons sont à leur tour en train de disparaître… D’où l’interrogation de Rémi Dumery : le biocontrôle contrôle-t-il réellement tout ? Rémi Dumery prend l’exemple des pyrales de maïs, ces papillons qui pondent leurs œufs dans le maïs, les haricots ou le coton et qui menacent les récoltes. Or, grâce aux nouvelle technologies, nous dit Rémy Dumery, on peut piéger les animaux, non pas en les tuant, mais en mesurant dans un premier temps leur nombre et dans un second temps seulement en agissant si cela s’impose.

Mais les agriculteurs ont aussi l’informatique. Rémi Dumery lance alors une phrase qui retient l’attention : « La nature, ce n’est que des maths ». Si les agriculteurs ont fait des bons calculs, alors ils pourront prévoir s’il y aura des maladies ou pas. Au lieu de traiter tout le champ, Rémy Dumery met seulement un piège avec des hormones pour attirer les papillons nuisibles, et ainsi savoir si l’insecte est présent ou pas. Ces modes d’application lui permettent de réduire les surfaces à traiter.

Mais ces produits cités plus haut polluent les eaux. Par exemple, le cuivre, très utilisé, dans la bouillie bordelaise, reste dans les sols. Et quand le taux de cuivre monte dans les sols, au bout d’un moment, plus rien ne pousse, pas même la vigne. « Donc, on arrive à flinguer des sols avec du cuivre en agriculture bio, alors que flinguer des sols avec des pesticide de synthèse, je n’ai pas encore vu », soutient un peu sèchement Rémi Dumery. C’est donc un cliché de dire que c’est à cause des pesticides que les sols de sont plus cultivables. Avec les technologies, on met des capteurs qui vont envoyer, par exemple, du round-up sur la plante adventice. Dès que le capteur détecte la plante qu’il faut détruire, il la traite. Ces technologies devraient bientôt arriver de manière conséquente dans l’agriculture française.

–Les prévisions météorologiques sont essentielles : il s’agit d’étudier quand il faut traiter. Les agriculteurs beaucerons ont ainsi créé une start-up sur Orléans pour savoir s’il y a un risque de polluer la nappe phréatique sous le sol pratiqué, s’il y a des conditions particulières, des types de sols, des types de sécheresse qu’il faut particulièrement prendre en compte. De même pour l’irrigation, la sonde peut le dire, et cela peut permettre de trouver des solutions pour la gestion de l’eau.

-On voit donc que les agriculteurs beaucerons essaient de dynamiser les nouvelles technologies pour diminuer le nombre d’herbicides et de pesticides. La plus grosse partie de l’énergie utilisée en agriculture, c’est le gaz naturel – qui ne se voit évidemment pas, puisqu’il n’est pas visible sur les exploitations ! Comme les plantes se nourrissent de nitrate d’ammonium et que les agriculteurs n’ont pas assez d’animaux pour nourrir toutes les plantes produites, les agriculteurs sont obligés d’importer du nitrate et de l’ammonium. Seulement, un énorme problème subsiste ici : la majeure partie de l’azote se trouve dans l’air (à 78%), alors que les plantes absorbent l’azote par les racines… Donc les fabricants d’engrais prennent du gaz naturel, piègent l’azote et le transforment en nitrate d’ammonium. Ainsi, les plantes en ont assez et elles peuvent se développer. Ce phénomène ne concerne cependant pas toutes les plantes ; les légumineuses ont des nodosités dans leurs racines, et ces nodosités rendent capables les légumineuses de fixer directement l’azote de l’air ; en contrepartie, la plante donne du glucose. Quand vous connaissez le rendement que vous allez faire, vous connaissez la quantité d’engrais qu’il faut utiliser ; ainsi, vous avez à la fois votre rendement et votre taux de protéines. Car l’azote sert à faire les protéines. Si vous avez beaucoup de protéines dans un blé (14%), vous aurez du pain tendre, très souple, pour faire du pain de mie ou du pain à hamburger ; si vous avez très peu (10%), vous êtes sur quelques chose de très craquant, vous pouvez faire des gâteaux ou de la biscotte ; enfin, si vous avez une dose moyenne de protéines (12-12,5%), vous faites un produit à la fois mou et craquant : la baguette française. Trop mettre de nitrate d’ammonium permet de gagner en protéines sans gagner en rendement et a pour risque d’exposer les cultures à un plus grand nombre de maladies ; de plus, les sols seront trop riches, et les nitrates passeront beaucoup plus facilement dans les nappes phréatiques en cas de pluies permanentes, ce qui aura pour effet direct de polluer la nappe. Les machines peuvent ici jouer un grand rôle ; l’informatique pourrait par exemple permettre de prévoir le rendement et donc il pourrait permettre d’améliorer les capacités de l’agriculteur.

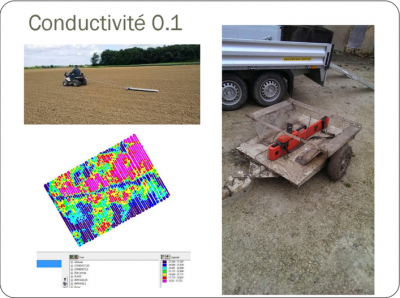

IV-Que peut-on faire avec de l’informatique, internet et des GPS ?

Rémi Dumery prend l’exemple d’une de ses parcelles de 72 hectares. Le reste de sa ferme est très morcelée. Sur cette parcelle, une partie est historique : les champs étaient autrefois orientés Nord-Sud. Puis la ligne de chemin de fer est arrivée : elle a inversé l’orientation du champ et a tout mis dans l’autre sens. Mais il existe dans cette parcelle plusieurs zones calcaires, toutes différentes ; il faut pouvoir les étudier. On peut faire de la conductivité, envoyé un champ magnétique dans le sol afin d’avoir des cartes géologiques. Ces cartes permettent d’étudier les types de sols différents, les profondeurs de sol différentes et la capacité de ces sols à contenir plus ou moins d’eau. Puis une fois que l’agriculture a ces informations, il fait des analyses dans chacune des zones afin d’étudier les différences : par exemple, il se rend compte que dans telle zone il manque du phosphore, alors que dans telle autre il y en a suffisamment assez. Ces cartes permettent d’étudier la réalité des sols et de les rééquilibrer si besoin. La technologie permet de construire une « agriculture de précision ».

En 2012, de nouvelles technologies sont apparues dans l’agriculture en France : les smartphones. Par exemple, une puce GPS de 0,3 gramme, toute légère, ou une petite batterie ultra puissante, sont autant d’atouts pour l’agriculteur soucieux de développer l’agriculture de précision. Cela a permis à Rémi Dumery d’utiliser un drone, doté de quatre appareils photographiques et de deux ailes. Ce drone, programmé pour voler tout seul, survole la parcelle et étudie les sols. Il permet de savoir où il faut mettre plus ou moins les engrais. Dans ses exploitations, en plus de ce drone, Rémi Dumery utilise un capteur accroché à son tracteur, qui permet de voir si les plantes ont faim ou non. Derrière, l’épandeur d’engrais ajoute des engrais si les plantes en ont besoin. Rémi Dumery nous montre ainsi un exemple d’une zone betteravière, où très peu d’engrais ont été ajoutés ; au contraire, beaucoup d’engrais ont été mis dans le maïs puisqu’il faut décomposer les pailles. Autre exemple : lorsque le capteur dit qu’il faut ajouter de l’engrais mais que Rémi Dumery sait que cela n’est pas nécessaire, l’agriculteur passe en manuel, preuve que l’homme est toujours là et qu’il reste méfiant vis-à-vis de la machine. Le drone peut aussi voir les tassements de sol : la moissonneuse donne le rendement précis pour chaque coin de la parcelle. Les agriculteurs sont de gros utilisateurs de GPS : ces appareils numériques sont posés sur les tracteurs ; ils les guident et permettent de faire des lignes pour rester bien droit et pour enregistrer de la DATA (on peut aussi les faire tourner en rond, leur faire faire demi-tour, etc.). Ils sont en pilotage automatique, c’est-à-dire que les agriculteurs n’ont plus à toucher le volant. Ces GPS ont une précision de 2 centimètres dans le champ pour semer et rester droit. Et pour le paysan américain qui a 18 km de champs dans un tracteur à 18 km/h, l’utilisation de machines automatiques l’oblige à ne devoir intervenir que pour tourner au bout, donc il faut trouver de quoi s’occuper parce que c’est LONG (rires). Ces GPS constituent un grand espoir pour les producteurs bio : car utiliser des binettes et des bineuses est un travail laborieux, qui nécessite d’arracher toutes les mauvaises herbes. « Peut-être que la technologie va permettre de résoudre ce problème, surtout en maraichage », concède Rémi Dumery. Le tracteur est donc en phase de devenir un objet connecté qui utilisera les données DATA. A cela s’ajoute les robots de traite : on en compte en janvier 2016 plus de 3 000 en France. Le robot trait tout seul la vache pendant qu’il lui donne en même temps quelques granulés en fonction de sa production. Au lieu d’être trait matin et soir, elle l’est trois ou quatre fois par jour. Il y a une augmentation de la production, mais aussi de la qualité ; car plus la vache est trait, moins elle est sensible à faire des mammites ou à contracter des maladies. On trouve aussi des robots pour désherber : ce sont des machines programmées qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On en trouve en viticulture, et Rémy Dumery estime qu’on en trouvera rapidement de plus en plus en maraichage.

La première richesse de la Beauce, c’est l’eau et l’irrigation.

La Beauce a près de 20 milliards de m3 d’eau en réserve. Comme il y a beaucoup d’eau dans la Beauce, les agriculteurs peuvent apporter de l’eau au moment où la plante en a besoin. La conséquence immédiate, c’est qu’il est facile de faire n’importe quelle culture en étant sûr de pouvoir garantir sa production. Tout le monde est concerné par ce critère : quelqu’un qui est capable d’avoir un rendement constant et de qualité calibrée intéresse autant les producteurs de légumes que les producteurs de céréales de qualité. Il faut 50 litres d’eau pour faire 1 kilo de viande (et non pas 15 000 litres d’eau, comme on l’entend sur France 2 ou Arte ! … il ne faut pas compter l’herbe, etc). Il faut être capable aujourd’hui de stocker l’eau et de l’utiliser au bon moment, notamment au moment où les rivières sont très basses pour entretenir la biodiversité. Des outils informatiques très performants permettent de savoir quelle est la hauteur du réservoir d’eau des plantes : si celui-ci est bas, il faut irriguer. L’irrigation coûte 1€/millimètre. Grâce aux cartes, Rémi Dumery peut aussi mettre des capteurs à des endroits précis pour connaître la quantité d’eau qui reste dans le sol. Il faut, selon Rémi Dumery, porter l’attention sur la création de plantes qui seraient capables d’attendre l’eau : elles ne faneraient pas, mais elles attendraient l’eau avant de relancer leur production. A ce niveau-là, la génétique offre de grands espoirs : les pays occidentaux mais aussi africains attendent cela avec impatience. La génétique offre des moyens d’assurance qui permettraient de s’assurer face aux risques climatiques. L’enjeu de l’eau revêt un enjeu mondial : sans eau, il y aura nécessairement une hausse, au niveau mondial, du prix des céréales, des légumes, etc. Pierre Dac disait : « – Quel est son avenir? – Monsieur a son avenir devant lui, mais il l’aura dans le dos chaque fois qu’il fera demi-tour.» L’agriculteur a de nombreuses contraintes que le gouvernement va diminuer mais qu’il va en même temps complexifier. Le prix du blé varie de manière importante. En bourse, c’est 150€ : si le blé est venu en-dessous, l’agriculteur perd logiquement de l’argent ; si c’est à 150€, l’agriculteur aura l’impression d’avoir travaillé pour rien ; si c’est au-dessus, alors l’agriculteur pourra espérer mettre un peu d’argent de côté. Parfois, les céréaliers ont des revenus négatifs… au contraire, la tendance est plutôt à la hausse dans les filières organisées et spécialisées, comme la betterave, le lait, qui semblent gagner un peu plus. « Mais ces systèmes-là vont s’arrêter et ça va amener une certaine instabilité des revenus des exploitations », anticipe Rémi Dumery.

Après, il y a toute la biodiversité. En vérité, on ne sait pas ce qu’il y a derrière la diversité, on ne sait pas si ce terme et plutôt positif ou négatif : faut-il les rapaces laisser manger les mulots ? Les mulots vont ils s’autoréguler? Ces questions sont compliquées et très difficiles à résoudre. C’est dans le but de trouver des réponses face à ces questions d’avenir que Rémi Dumery s’est engagé dans deux associations : d’une part, le réseau Biodiversité pour les abeilles, un réseau qui réunit agriculteurs et apiculteurs et qui essaye de trouver des solutions au problème apicole ; d’autre part le réseau BiodiversID qui chercher à trouver les meilleures idées pour la biodiversité (pour le gibier, pour les cultures et pour les pollinisateurs). Le but de ce second réseau est de tester les idées que les agriculteurs ont eu. Or, le problème de la France et de sa législation à travers la PAC, c’est qu’un certain nombre de lois sont imposées et empêchent l’agriculteur d’essayer des solutions avant même que celui-ci les aie testées. « Quand j’essaye de trouver des solutions je suis déjà hors-la-loi », regrette Rémi Dumery, parce que la réglementation a déjà trouvé des solutions avant même que l’agriculteur ait essayé le système.

En ce qui concerne l’apiculture, on entend souvent que les abeilles sont en train de mourir, que c’est une catastrophe. En France, sept syndicats agricoles cherchent les responsables, les coupables, bref : un bouc-émissaire (un gros groupe chimiste de préférence ?)… avant même de chercher des solutions. La vérité, c’est qu’il n’y a jamais autant eu d’abeilles sur la planète. En fait, les abeilles meurent, mais il y en a de plus en plus ; on ne se sert pas des abeilles pour produire du miel (l’apiculture est une économie spécifique franco-française) mais pour polliniser. Or, très souvent, il y a beaucoup d’abeilles, mais pas de nectar. Il n’y a plus rien à manger. Donc on leur donne du sucre. Et on essaye de remettre des fleurs dans l’environnement, parce que les fleurs produisent du nectar et du pollen et donnent à manger aux pollinisateurs (les abeilles, mais aussi les pollinisateurs sauvages). De plus, les abeilles sont victimes de la mondialisation négative : on s’échange très rapidement nos maladies dans un monde globalisé. Rémi Dumery prend l’exemple du varroa. Cet acarien parasite se met sur les abeilles et les couvains. Les apiculteurs qui cherchent des solutions mettent des insecticides dans leurs ruches pour chasser ces varroas : ils mettent des insecticides sur des bandelettes, de sorte que les abeilles se mettent dessus pour chasser les varroas. Mais on ne peut pas utiliser ces bandelettes pendant la période de production de miel, sinon on pourrait trouver des pesticides dans le miel. On utilise des acides à la place, qui sont eux aussi des acaricides. Ces acides attaquent lentement les varroas. En Auvergne, un apiculteur avoue à Rémy Dumery qu’il a des ruches et qu’il a trouvé une solution face au varroa : chaque année, il brûle ses ruches au fond du jardin et il en construit des nouvelles… cela lui permet de repartir avec de nouvelles ruches saines, une nouvelle reine, une nouvelle colonie, et cela lui permet de faire une année correcte d’un point de vue financier.

« Nous avons tous un rôle à jouer ! », lance Rémy Dumery avec beaucoup de détermination. Avant, les jardins fruitiers existaient dans tous les villages ; ils étaient entretenu par les personnes âgées, très fréquentés. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Toutes ces plantes apportent une grande biodiversité, surtout de la nourriture tout au long de l’année, notamment pour les pollinisateurs. Aujourd’hui, on ne retrouve dans les lotissements que du béton végétal, c’est-à-dire de la pelouse et du thuya… Ce phénomène est l’une des grandes causes de la mortalité des abeilles.

Aujourd’hui, nous ne devons pas refaire l’erreur que nous avons faite pendant le Révolution Verte. Nous avons en effet le moyen de communiquer. Il nous faut expliquer notre agriculture et ne pas se contenter des sondages annuels, du type : aimez-vous les agriculteurs ? Oui ; aimez-vous l’agriculture ? Non. Et le problème énorme, c’est qu’il y a aujourd’hui une incompréhension et que plus personne n’arrive à expliquer l’agriculture. C’est pour ça que Rémi Dumery tente surtout d’expliquer l’agriculture qu’il fera demain. Cela commence dans les écoles, dans les villages. Il faut expliquer dans les villages ce que sont réellement les pesticides, expliquer à quoi ils servent, et dépasser ainsi les a priori. Il faut aussi expliquer cette agriculture-là d’une manière différente. « La plus grande catastrophe, c’est celle de la ferme ouverte ! », fulmine Rémi Dumery. Pourquoi ? Simplement parce que dans ces fermes-là, il n’y a pas d’animaux ; et les personnes intéressées par l’agriculture qui viennent dans ces fermes ont déjà leur idée de l’agriculture et on arrive très rarement à leur faire changer d’idées sur les pesticides, les herbicides, etc. C’est pour cette raison que les paysans beaucerons orientent leurs connaissances et leur partage de connaissances sur la culture: Rémi Dumery et ses collègues font des pièces de théâtre (la saison 2015 à Patay), des mimes, ils font des séances d’écriture à travers les Lettres du Pays Loire Beauce pour parler ensuite d’agriculture. Finalement, on s’aperçoit aussi que les gens viennent moins chercher un produit que du lien, ils veulent savoir qui leur fait leur nourriture, d’où leurs aliments viennent. Le but de l’agriculture est de recréer du lien. On voit donc qu’il faut essayer de communiquer de producteur à consommateur : c’est du circuit-court.

Pour communiquer, un grand nombre d’agriculteurs passent par les vidéos, par internet, par des moyens modernes et numériques : les réseaux sociaux 2.0, « pour essayer de casser les clichés et en attendant de passer à l’agriculture 3.0 », pour reprendre l’expression de Rémi Dumery. Notre agriculteur beauceron est un grand passionné de Tweeter. C’est un grand média qu’il faut selon lui alimenter : il ne veut pas les convaincre, mais au moins qu’ils doutent de leur certitude, nous explique Monsieur Dumery.

Dans ce contexte, on peut noter deux grandes évolutions de l’agriculture :

-les DATA (tout ce qu’on va pouvoir calculer avec nos machines pour mieux faire) ;

-la connaissance que chaque agriculteur va avoir. Cette connaissance est très plurielle : un voisin à 10 km n’a pas les mêmes contraintes au niveau du sol, des productions, etc. Donc il faut échanger les connaissances et trouver les meilleures solutions à travers ces bases de connaissances et ces supports logistiques modernes.

Le gros problème rencontré par l’agriculture, c’est qu’on ne va pas pouvoir la tester dans des laboratoires ou dans des champs d’expérimentation, parce que dans tous les cas le facteur sol est hyper déterminant en amont, et on ne peut pas tester toutes les techniques pour tous les sols, car ces techniques d’expérimentation coûteraient beaucoup trop chères. Dorénavant, ce qui compte, c’est la mutualisation de ces connaissances qui se fait progressivement par Tweeter, Facebook et d’autres forums en ligne. L’agriculteur de demain fera le même métier mais il sera mieux outillé. Rémi Duméry conclue en citant L’Agronuméricus, l’ouvrage relativement récent du vice-président de la Chambre d’agriculture de Vendée, Hervé Pillaud [2], un livre très clair et très accessible à n’importe quel citoyen français qui résume bien les grandes problématiques abordées.

QUESTIONS

1-A travers des reportages d’Arte sur la Chine, on entend parfois qu’on pollinise là-bas à la main parce qu’il n’y a plus d’abeilles. La disparition des abeilles est-elle donc une légende urbaine ?

Le problème d’Arte est relativement simple : tout ce qui y est dit est vrai, mais la chaîne prend des cas particuliers qui sont epsilon et qu’elle généralise à l’échelle planétaire. Le miel pollonisé à la main en Chine est un cas particulier d’une très petite région qui veut offrir un miel de qualité… Dire qu’il n’y a plus d’abeilles est un constat faux. Il y a même eu en Chine la création d’une start-up qui invente des abeilles nano programmées pour aller polliniser à la place des abeilles.

2-La dernière étude de l’INRA ressort que les neurotoxines qui sont dans les pesticides sont pour 60% responsables de la cause de la disparition des abeilles [3]. Je veux bien croire que le couvert végétal soit en régression, mais des études semblent appuyer une thèse inverse à la vôtre :

Les insecticides en cause sont les néonicotinoïdes (dérivé de la nicotine), ne sont utilisés que sur céréales d’hiver et la betterave aujourd’hui. Une graine de betterave est polie, on y met un peu d’insecticide et on met de l’argile autour afin qu’elle prenne la forme d’une bille. On plante alors la graine-bille dans le sol, qui pousse pendant un an et qu’on récolte ensuite. Mais cette graine ne va jamais fleurir. Évidemment, les abeilles ne peuvent pas venir butiner dessus. On compte désormais les interdire sur la betterave, sous prétexte que les pesticides se cacheraient peut-être dans la terre, qu’ils ressortiraient l’année d’après et qu’ils monteraient sur les tournesols… Mais c’est de la folie. Le problème en France, c’est que certains chercheurs ont trouvé la solution, mais que d’autres chercheurs continuent à faire des études pour trouver leur solution… Ainsi, le dernier rapport de l’INRA reprend et contredit l’avant-dernier rapport de l’INRA qui dit exactement le contraire. En fait, on ne parle que de ces derniers rapports de l’INRA qui fichent la trouille à tout le monde, et on les rabâche à longueur de journée. Il faut donc faire attention aux marchands de peur, aux vrais lobbies qui sont très puissants et qui reviennent sans cesse sur des produits déjà mille fois testés et retestés. Résultat pour les agriculteurs : il n’y a plus de recherche en Europe, et il n’y a plus de recherche en France. Rappelons-nous du groupe de chimie et de pharmaceutique Rhône-Poulenc, qui finançait entre autres l’émission de Nicolas Hulot « Ushuaia nature » sur TF1 : les Allemands ont tout repris… les allemands ont à leur tour déplacer leurs centres de recherche génétique et l’ont délocalisé à Chicago… On a ainsi perdu l’agrochimie française en Europe. Dix jours après les attentats du 11 septembre 2001, le 21 septembre 2001, l’usine AZF de Toulouse est détruite après l’explosion d’un stock de nitrate d’ammonium : on perd les engrais en France. Si bien qu’aujourd’hui, en France, on n’a plus qu’un secteur de recherche agronomique : les semences. La France est le premier pays exportateur de semences aujourd’hui, même pour le maïs. Mais ce secteur est-il voué lui aussi à disparaître ?. On retrouve les mêmes dossiers : l’Europe débat en ce moment sur l’éventuelle autorisation de nouvelle technique de génie génétique en France. On est en train de prendre un retard énorme…

3-Il y a de moins en moins d’agriculteurs en France. Est-ce un problème, en particulier avec les surfaces à risques, par exemple avec un agriculteur qui va polluer parce qu’il a 160 hectares et qu’il a un gros impact sur l’environnement. Cela renvoie donc à une autre question : quelle est aujourd’hui la formation des agriculteurs ?

Aujourd’hui, la formation est globalement liée à un BAC +2 ou BAC +4. En céréales, aujourd’hui, les agriculteurs sont capables de gérer seul 250 hectares, notamment parce que les parcelles sont relativement grandes ce qui facilite une bonne gestion. Mais est-ce la solution que d’avoir de grandes surfaces ? Pourquoi y a-t-il de moins en moins d’agriculteurs ? Simplement parce qu’il y a peu d’argent et que cela intéresse de moins en moins de gens de travailler aussi durement pour finalement ne pas bien gagner sa vie. Les agriculteurs doivent investir beaucoup de capitaux pour louer des terres, pour avoir des bâtiments décents, du matériel… à cela s’ajoute le fait que la rentabilité pose problème. Finalement, aujourd’hui, on se retrouve avec des exploitants qui ont fait toute leur carrière (c’est-à-dire qui sont à la retraite), qui se sont regroupés et qui ont de grosses exploitations, si bien qu’ils sont aujourd’hui incédables. Sur le papier, cela vaut tellement d’argent qu’un jeune ne pas tout reprendre. C’est pour ça qu’il y a de moins en moins d’agriculteurs. Aujourd’hui, je gagne un peu d’argent en vendant des logiciels sur internet, en faisant un peu de communication, etc. Mais je n’ai plus de rentabilité financières. Et je vous parle de la Beauce, imaginez donc la Creuse !

4-Étant donné que l’agriculture est devenue une industrie pro-capitalistique, quelle est la taille optimum pour qu’un agriculteur puisse introduire le progrès dont vous avez parlé dans ses terres et en vivre ?

Il n’y a aucune corrélation entre la taille de l’exploitation et le revenu dégagé ! Ce n’est pas forcément parce qu‘on a plus d’hectares qu’on vit mieux. Cela dépend davantage de ce que l’agriculteur décide de vendre plutôt que de la taille de son exploitation. La moyenne dans le Loiret, c’est 100 hectares par agriculteur (ce qui équivaut à un SMIC). Moi, je préfère rester sur une exploitation moyenne (130 hectares) et d’essayer de faire un maximum de rentabilité à l’hectare. Parce que faire de l’extensif et essayer de concurrencer les Brésiliens, est-ce raisonnable ? … un Argentin a qui je présentais mon exploitation il y a une quinzaine d’années me demandait : « Vous travaillez tous les ans ? Vous semez tous les ans votre surface ? ». Nous, lui répond l’Argentin, nous plantons 300 hectares d’avoine quand le cours du soja est bas pour nourrir les chevaux, et quand le soja est haut, on en fait 6 000 hectares. Toutes les agricultures sont donc complètement différentes ; en France, les agricultures sont elles aussi adaptées au terroir.

5-Quelle est l’espérance de vie de la vache qui était traite trois fois par jour ?

Elles vivent en général 4-5 ans. Autrement dit, elles donnent naissance à 4 veaux. Après, ces vaches deviennent des « vaches de réforme » et finissent à l’abattoir.

6-Est-ce que, sur le marché international, l’utilisation des OGM nous rend moins compétitif ?

En France, on a des techniques qui sont meilleures que les OGM de Monsanto. C’est en fait une question où personne n’a la réponse. Personne ne peut démontrer aujourd’hui qu’il y a avantage ou non à faire des cultures avec ou sans OGM. Mais le problème en France, c’est qu’on ne laisse pas la possibilité aux agriculteurs de tester ces nouvelles technologies – à défaut de les démocratiser. On dit simplement que c’est mauvais avant même d’avoir essayé. Seulement, si l’on veut par exemple créer du blé OGM, ce n’est qu’en France que cela se fera ; car les Américains ne s’y intéressent pas, ils ne produisent que du maïs et du soja. Il faut savoir que 98% du coton mondial est aujourd’hui OGM, sinon c’est 14 traitements pour combattre l’insecte. Les chercheurs ont copié une bactérie qui produit une protéine qui parasite cette pyrale. En agriculture bio, par exemple, on peut lâcher cette bactérie pour tuer les papillons/pyrales. Le premier OGM a été créé en 1984 : on a pris le codage de cette protéine là et on l’a appliqué dans l’ADN du maïs et du coton : ainsi, la plante secrète cette protéine de manière à tuer les pyrales qui essaieraient de la manger. Cependant, nous luttons contre la pyrale parce que cela fait des trous dans le maïs, cela amène une perte de rendement et cela provoque surtout des infections. Des mycotoxines (des champignons) risquent alors de se développer. On sait par ailleurs depuis 10-15 ans que ces mycotoxines sont extrêmement cancérigènes. En 2007 les récoltes avaient des taux de mycotoxines assez importants ! Maintenant, ces récoltes sont données aux vaches et aux moutons parce que leur estomac détruit ces champignons naturellement, ces mycotoxines. En revanche, un porc ou une volaille ne mange pas ces graines. La lutte contre ces mycotoxines est devenue encore plus efficace avec les nouvelles technologies.

7-Les agriculteurs sont-ils ou non esclaves des semenciers ?

Non, du Monsanto j’en achète si j’en veux. Cependant, les semences de maïs et de betteraves, je les achète. Pourquoi ? Parce que je change mes semences et mes variétés de betterave tous les deux ans : le progrès génétique de la betterave est très rapide ; en 20 ans, la betterave a vu son rendement augmenter de 60%. Il faut aussi acheter le maïs en semences, parce que c’est une variété hybride. Mais pour le blé, il est plus rentable pour moi de produire moi-même mes semences. Il existe des blés hybrides mais ils ne se vendent pas bien, ils intéressent peu. Pour certaines cultures, sans doute, l’agriculture est donc soumis aux semenciers, mais pour d’autres, non. Mais « soumis » est un terme sans doute trop fort. Cela dépend des utilisations finales des plantes cultivées, des filières, de la rentabilité (pour le maïs, par exemple, il y a le maïs pour le pop-corn, le maïs pour le carton, le maïs doux de consommation, etc.).

8-Dans cette agriculture du futur, on fait beaucoup de machines, de capteurs. Or certaines de ces machines deviennent rapidement obsolètes. Et vous avez parlé de revenus qui sont faibles. Dès lors, comment investir et se mettre à jour ?

Toutes les machines que j’ai sur mon exploitation, je les ai achetées relativement chères puisque je les ai achetées en 2000-2003, donc tout au début de l’apparition de ces machines dans les champs. Mais à partir de 2003, tout s’est arrêté : toutes les start-up ont cessé de concevoir de nouvelles machines. En effet, sous couvert de protéger l’agriculture traditionnelle, le gouvernement français a promu un certain nombre de contraintes environnementales qui ont sporadiquement bloqué l’avancée des nouvelles technologies dans le monde agricole. Il y a alors eu un vide jusqu’en 2013, où plus rien ne s’est passé. Mais en 2013, le Salon de l’Agriculture relance ces nouvelles technologies. Les agriculteurs ont alors mis en avant deux nouvelles technologies : le robot de traite – pour un meilleur confort pour les vaches et, par conséquent, pour faire du meilleur lait – et le drone. C’est formidable ! … Mais on est plus dans le même contexte ! Dans les années 2000, lorsque vous achetiez des capteurs, cela vous coûtait très cher ; aujourd’hui, cela ne coûte plus rien, c’est même gratuit sur Internet (grâce aux sites comme GoogleMaps, etc). De plus, la précision est beaucoup plus fine aujourd’hui. Et les drones ne coûtent plus que 1 000 € …

Un drone agricole aujourd’hui, c’est 28 000 €. La société qui vend le drone propose que l’agriculteur qui a acheté ce drone aille faire des prestations chez ses voisins. Pour faire fonctionner correctement le drone (c’est-à-dire que le drone passe dans les champs, qu’il prenne des photos du champ et qu’un conseil/expert soit donné), cela coûte 10 – 15 € de l’hectare.

L’utilisation de ces technologies est un véritable atout pour apporter, par exemple, le taux idéal de protéines aux plantes. Car l’œil humain se trompe plus facilement, et si l’apport en protéines est mal jaugé, le blé sera de mauvaise qualité. Ainsi, en agriculture Bio, il est de plus en plus difficile de faire du pain avec le blé, le blé n’avait plus assez de protéines en 2015.

9-pour en revenir au problème de succession, est-ce qu’il n’y a pas un risque, vue le coût de rachat des terres, de voir le développement d’un agrobusiness dans une économie capitalistique contrôlée par des investisseurs avec une disparition des cultivateurs ? L’exemple du pays de Caux n’en est-il pas une bonne illustration et cet exemple ne risque-t-il pas de se propager aux autres pays agricoles ?

Un investisseur achète en effet des terres où il va y avoir une rentabilité. C’est le cas notamment pour la vigne : la viticulture étant très rentable, beaucoup de Chinois, de Japonais, d’Américains achètent des hectares de vignes.

10-Pour revenir sur cette dernière question, si l’on fait un parallèle avec la pêche française, on voit que le groupe Intermarché a racheté pratiquement tous les bateaux français. Donc, l’agriculture étant quand même de la haute technologie aujourd’hui, elle demande de très hauts investissements et de nombreuses connaissances. Peut-on vraiment tout connaître des différents types d’élevages et de cultures avec seulement un BAC + 2 ? En fin de compte, n’est-ce pas cela l’avenir de l’agriculture ? n’est-ce pas de devenir une agriculture spécialisée intégrée ? De plus, si 40% de l’industrie agro-alimentaire est propriété des agriculteurs dans un système coopératif, n’est-ce pas simplement parce que ces 40% travaillent précisément dans une économie intégrée (cf. les agriculteurs bretons réunis dans la COOPERL, le premier abattoir français qui appartient aux agriculteurs) ? Donc l’agriculture ne doit-elle pas devenir intégrée, finalement comme toute filière économique mondiale ?

En fait, c’est le cas : nous sommes déjà très encadrés et structurés en agriculture. Je travaille par exemple pour plusieurs coopératives et j’ai des parts dans ces coopératives-là. Les grandes coopératives agricoles peuvent reverser de grandes parts de leur dividende aujourd’hui, précisément parce que leur business est mondial : leur business aujourd’hui, c’est aussi le Brésil, l’Australie et la Chine. Les agriculteurs doivent en effet s’intégrer à un marché devenu mondial. Les productions ont en effet vocation à être vendues sur un marché mondial. Mais aujourd’hui, le gros problème, c’est la distribution des produits. En effet, ces grosses coopératives possèdent les marchés et les sécurisent ; les coopératives veulent garder ces marchés et à force, elles finissent par étouffer le système. Le problème également, c’est qu’on demande aux agriculteurs français des produits de luxe, mais pour un marché mondial. Et le marché mondial n’a pas forcément l’argent pour payer à la juste valeur du produit fourni. C’est là que se trouve le grand décalage. Par exemple, je veux bien que dans des productions d’œufs on mette des poules en cage. Mais dans une cage française, on met quatre poules, tandis qu’on en met huit dans une cage hollandaises. Donc les agriculteurs hollandais ont une production qui va deux fois plus rapidement. Les agriculteurs français ont des contraintes et se doivent de garder cette excellence française, mais lorsque l’œuf français arrive sur les marchés mondiaux, il est vendu au même prix que l’œuf hollandais… Le décalage ne peut être qu’immense. Et cela se ressent sur l’économie agricole française. On fait des efforts sur les pesticides et les nitrates. A ce niveau-là, la France est un pays hyper moderne. Aux Etats-Unis, en Russie, en Chine, on ne se pose pas ces questions-là. En Chine, ils ont construit une étable de 400 000 vaches à lait dans un désert, et des camions vont alimenter cette usine tous les jours pour entretenir une production de lait constante. Avant, il mettait de la mélanine dedans, mais cet usage était particulièrement nocif, donc ils ont arrêté. Ainsi, le gros problème, c’est qu’on est sur un marché mondial mais que les agriculteurs ont en même temps des grandes exigences d’excellence du produit. Finalement, les agriculteurs ne sont pas contre ces exigences, au contraire ; mais il faut quand même une rémunération adéquate au travail fourni. Une seule enseigne répond aujourd’hui à cette exigence car elle ne peut pas essuyer le moindre revers médiatique : c’est McDonald’s. Ma coopérative sous contrat produit des blés pour cette enseigne : la qualité de ses blés doit être optimale, donc les responsables de McDonald’s payent un peu plus et sont capables de signer des contrats pour trois ans. Dès qu’il y a un problème sur l’un de ces blés, la filière peut retrouver le champ d’où vient le problème en moins de six heures.

11-Dans votre exposé vous nous avez présenté vos cartes, qui manifestent une véritable foi en la science pour l’agriculture, mais ne faut-il pas aussi prendre en compte des facteurs exogènes (cf : un changement climatique de long terme, un hiver trop doux…) ? Et la technologie peut-elle prendre en compte ces facteurs exogènes ?

Par ailleurs, vous avez mentionné qu’il fallait +70% de production pour répondre au défi démographique, mais cette statistique prend-elle en compte l’arrêt du gaspillage alimentaire ? Autrement dit, n’y a-t-il pas une autre manière de faire face à ce défi, qui consisterait à ne pas augmenter dans une recherche productiviste, mais à mieux répartir les richesses alimentaires dans un contexte de justice ?

Les 70%, c’est à l’échelle planétaire, mais dans d’autres régions, une hausse de 300% sera nécessaire (C’est surtout en Afrique que cela va se jouer).

Enfin, concernant le changement climatique, je pense qu’on commence à l’observer, on commence à sentir qu’on a plus trop d’hier. Mais la question principale est la suivante : va-t-on avoir des quantités d’eau suffisantes ? Nos chercheurs s’intéressent de plus en plus à des variétés de blé qui peuvent supporter une hausse de température. Donc tout cela se prépare aujourd’hui. Mais nous n’avons pas de certitude, puisque tout cela reste de la prévision.

Compte rendu rédigé par Dénali Boutain,

relu et corrigé par Rémi Dumery, Joseph Viney et Michel Sivigon Janvier-Février 2016

[1] Bruno Parmentier, Faim zéro, Paris : Lé Découverte, 2014. Vous pouvez également consulter le site de Bruno Parmentier : http://nourrir-manger.fr/.

[2] Hervé Pillaud, L’Agronuméricus. Internet est dans le pré, Essai (broché), 2015.

[3] INRA. Bulletin de veille N°17 – Octobre 2015. Document à diffusion interne au réseau « Ecotox ».