Présentation par Olivier MILHAUD, Maître de Conférence en géographie, Sorbonne Université. Ce Café Géo a eu lieu le mercredi 13 février 2019 à la Brasserie des Cordeliers à Albi à partir de 18h30.

Présentation problématique :

Peut-on réinsérer quelqu’un dans la société en le coupant de ses semblables, en l’éloignant de la société, en le précipitant dans un espace radicalement autre ? A priori, c’est un pari géographique impossible. C’est pourtant ce que cherche à faire l’institution carcérale. La prison est depuis la Révolution française chargée de punir et d’amender, mais aussi de dissuader et de neutraliser, d’instruire et de soigner ; on lui demande même depuis peu de déradicaliser. Comment assurer tant de missions en recevant précisément ceux que le milieu familial, l’école, le marché de l’emploi, ou le tissu social n’ont pas su intégrer ?

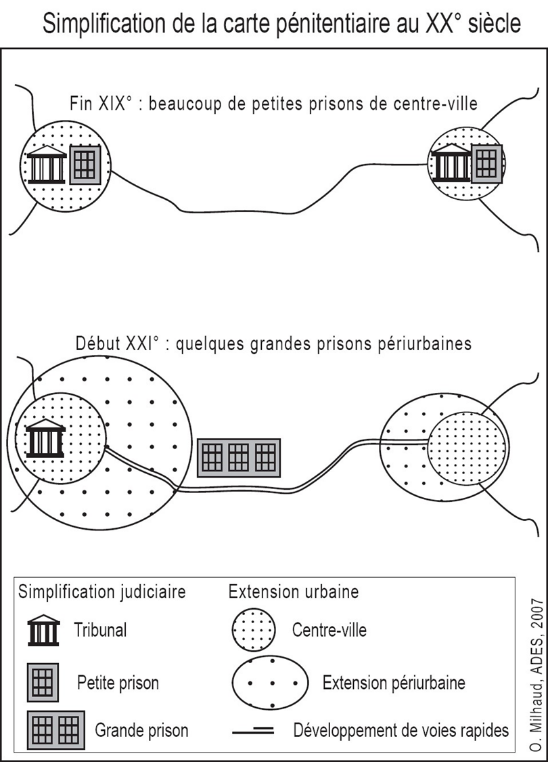

Les prisons, longtemps attenantes aux tribunaux de centre-ville, tendent à être implantées de plus en plus dans le périurbain. C’est assurément sources de contraintes pour les proches de détenus, pour les avocats, les personnels et les bénévoles intervenant en détention, et cet éloignement plonge symboliquement dans l’oubli une bonne partie des quelques 200 établissements pénitentiaires français. Les distances s’accroissent architecturalement. Entre les murs, tout semble reposer sur la séparation et la partition : séparation entre le dedans et le dehors, entre bâtiments, entre étages, entre cellules. Comme le rappellent les personnels pénitentiaires, il y a un objectif de réinsertion mais un impératif de sécurité. Et ce principe sécuritaire séparatif se traduit chez les personnes détenues par tout un usage habile de l’espace, pour sortir de la cellule et mieux passer le temps.

Ce café géo explorera toute la géographie interne d’une prison.

Eléments de la présentation

Olivier Milhaud a effectué une thèse de géographie sur les prisons (« Séparer et punir, une géographie des prisons françaises », publiée en 2017 chez CNRS Editions). Elle a été dirigée par Guy Di Méo. L’axe principal d’approche reste géographique, et non historique ou sociologique. Le début de sa réflexion porte sur l’idée d’espace : si l’amende punit par une restriction financière, la peine de prison est destinée à réduire l’espace accessible à l’individu, en plus de l’obliger à vivre dans un lieu cloisonné et destiné à recevoir d’autres individus privés de liberté. L’intervenant souligne donc le paradoxe géographique : en emprisonnant l’individu, il est censé se réinsérer dans la société après sa peine.

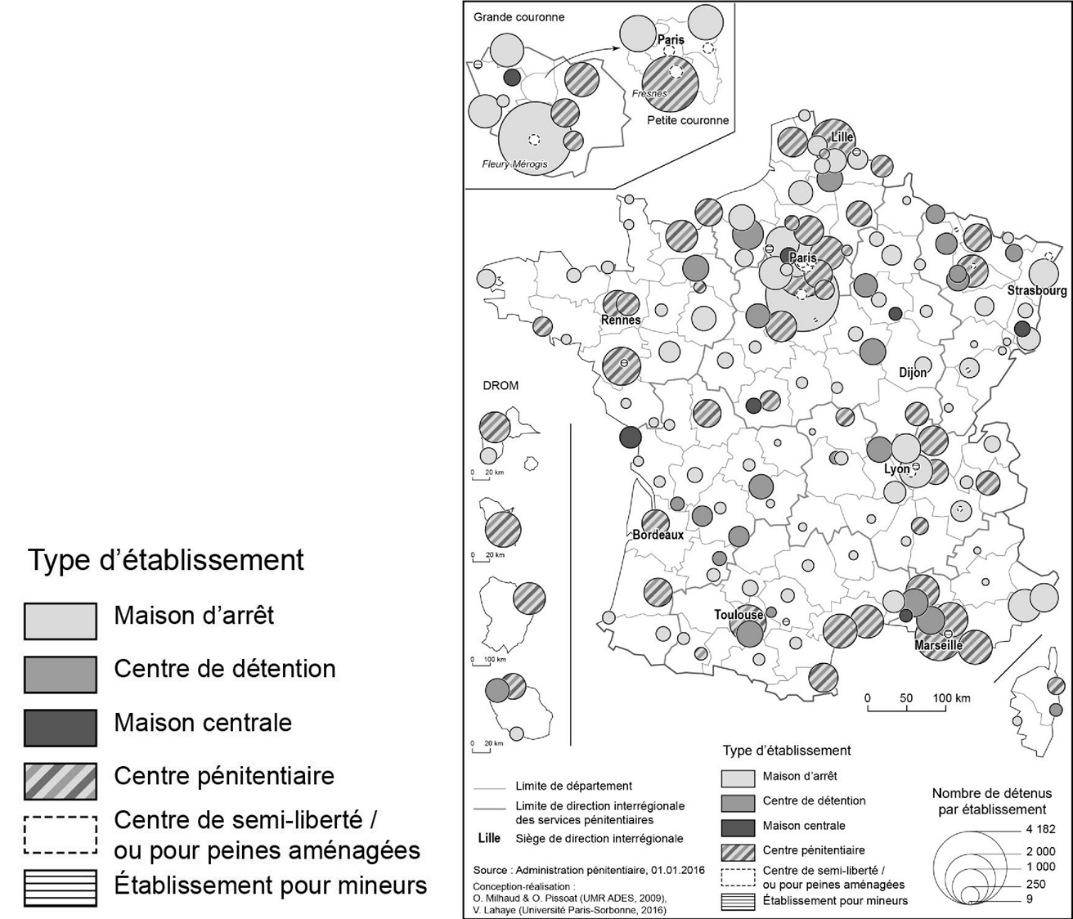

Les « stratégies géographiques » pour priver l’individu de sa liberté sont diverses : bracelet électronique, le bannissement (qui n’existe plus dans le droit français), les interdictions de stade… On peut également dresser une typologie des prisons françaises : maisons d’arrêt (prévues pour les prévenus, avant leur jugement, les courtes peines ou en toute fin de peine), centres de semi-liberté (où l’individu peut partir la journée ou bien la semaine pour aller travailler et rentrer les soirs ou les week-ends en détention), centres de détention ou maisons centrales (établissements les plus sécuritaires). En ce qui concerne la réinsertion des individus, les prisons doivent être pensées géographiquement : où les situer ? Selon quels critères ? Le paradoxe énoncé plus haut tient une place centrale dans cette réflexion. Olivier Milhaud dresse un panorama des prisons françaises. Enfin, comment aménager l’espace carcéral même ? Comment concilier espaces de contacts sociaux et d’isolement dans un même lieu ? Et surtout comment cela va être vécu par les détenus ? Olivier Milhaud insiste ainsi sur un point central : exclure l’individu c’est avant tout penser sa réinsertion car l’exclusion totale n’est ni envisageable ni même possible d’un point de vue sociologique (relations de dépendance et d’assistance).

L’analyse reste centrée sur le cas français à différentes échelles : nationale, locale et intra-carcérale. L’intervenant précise que sa focale est davantage tournée vers les maisons d’arrêts (Bordeaux, périphérie de Montpellier, Meaux, Mulhouse et Agen) avec principalement des détenus majeurs et masculins.

- Les prisons : trop loin, trop proches ?

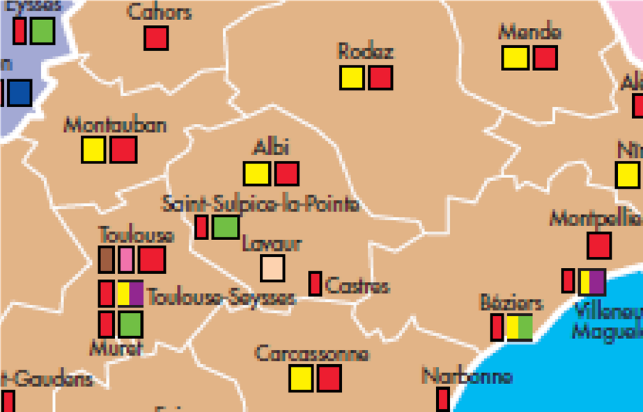

Source : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Poster_administration_penitentiaire_2017.pdf En jaune : les maisons d’arrêt, en rouge : les services pénitentiaires d’insertion. A Lavaur, c’est un établissement pour mineurs.

Sur la carte dressée par l’administration pénitentiaire, Olivier Milhaud remarque une certaine homogénéité de la répartition des prisons, avec une densité plus élevée dans le Nord-Est et en région parisienne. L’intervenant nous apprend que cela découle d’un choix politique : placer et contrôler les détenus près de la frontière avec l’Allemagne était vu comme plus facile car l’armée y était davantage présente. En ce qui concerne la « masse » des individus incarcérés, Olivier Milhaud souligne cependant une assez grande hétérogénéité : certains établissements sont petits quand d’autres sont « gigantesques ».

Olivier Milhaud nous fait remarquer que la géographie des prisons se calque sur la géographie de la répartition de la population française : régions parisienne et lyonnaise, côtes méditerranéennes, Nord de la France, autres régions des grandes villes françaises… Avec néanmoins quelques exceptions, telle que le centre pénitentiaire et la maison d’arrêt de Mont-de-Marsan (dans le département des Landes).

Cette répartition dans les grands bassins de peuplement ne signifie pas une facilité d’accessibilité pour les familles, très souvent modestes, notamment en transports en commun souligne l’intervenant.

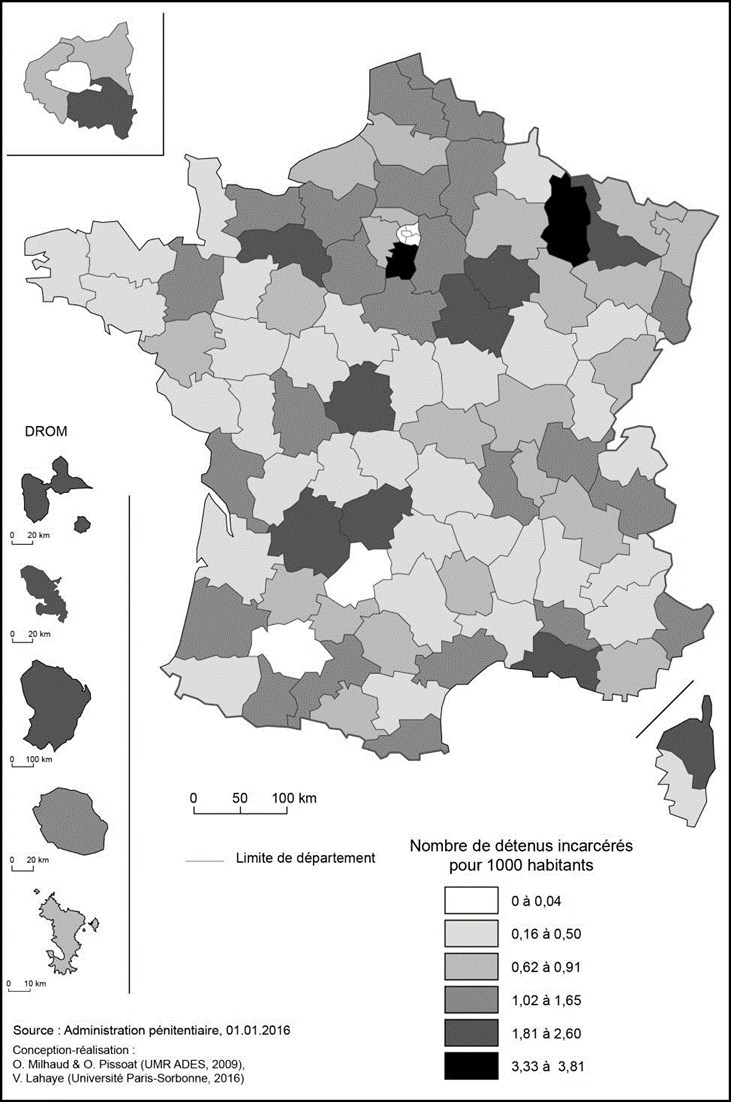

Ensuite, il nous présente une carte portant sur la répartition des détenus en fonction de leur nombre pour 1000 habitants dans chaque département. A l’échelle nationale, c’est 70 000 détenus pour grosso modo 70 millions de Français. Donc un ratio de 1 pour mille.

L’intervenant explique les raisons pour lesquelles certains départements ci-contre présentent des populations carcérales plus élevées que la moyenne (Meuse, Essonne, Dordogne). Deux facteurs en jeu sont selon lui :

- Une multiplicité de petits établissements pour des départements pas si peuplés (Dordogne et Meuse).

- De grands établissements (en Essonne, le plus grand établissement pénitentiaire d’Europe, Fleury Mérogis ouvert en 1968 avec une capacité de 2800 détenus).

Olivier Milhaud remarque un manque de rationalité dans la « distribution » des détenus.

Certaines maisons d’arrêt surpeuplées le sont par des détenus qui viennent d’un autre département. L’intervenant prend l’exemple d’une prison proche de Poitiers, renommée la « prison Raffarin », du nom de l’ancien Premier ministre, qui souhaitait une nouvelle prison source d’emplois publics. Même logique à Mont-de-Marsan précédemment évoquée, où la perte de régiments (réforme de la carte militaire) a été compensée par la création du centre pénitentiaire pour assurer le maintien des emplois. Autre exemple : celui de la prison de Saint-Mihiel, construite dans la commune éponyme afin de pouvoir comptabiliser le nombre de détenus au sein de la population municipale. Cela pour bénéficier de dotations que l’Etat attribue aux communes en fonction du nombre d’habitants et ce par paliers successifs : Olivier Milhaud explique que le maire ne souhaitait pas passer en dessous du seuil des cinq mille habitants, auquel cas la dotation aurait été amoindrie. On constate donc que la volonté politique peut parfois primer sur une gestion plus rationnelle de l’ouverture des prisons.

Historiquement, le territoire français a été maillé d’une multitude de petites prisons proches des tribunaux. Ensuite est venue une simplification de la carte judiciaire et pénitentiaire. Néanmoins, les tribunaux sont restés en centre-ville alors que les centres pénitentiaires ont été déplacés vers les banlieues et les grandes couronnes voire dans des territoires assez peu peuplés.

Olivier Milhaud nous donne pour exemple l’ancienne prison de Bordeaux (le Fort du Hâ) sur laquelle il a travaillé lors de sa thèse. L’architecte Guillaume Gillet évoque l’ancienne prison, située alors au centre de Bordeaux : « Le fort du Hâ était au centre de Bordeaux, à proximité de la cathédrale Saint-André et de l’Hôtel de Ville ; deux tours moyenâgeuses témoignent encore de ses anciennes fortifications. Au XIXe siècle, un palais de justice et une maison d’arrêt furent édifiés sur son terrain, près de l’Hôpital. Ce Palais et cet Hôpital, s’ils ne sont pas d’une façon parfaite adaptés à leurs fonctions, sont cependant des édifices nobles. La maison d’arrêt, en revanche, était l’un des plus lugubres lieux concentrationnaires du monde [sic]… pourquoi maintenir au centre des villes, bloquées une fois pour toutes, la présence infamante des prisons, même si la proximité du Palais de Justice est commode ? D’où la décision de transplanter à l’extérieur la maison d’arrêt de Bordeaux sur un programme et sur un terrain plus vaste et plus aéré. Le terrain du Hâ étant ainsi dégagé, son emploi, dans l’esprit de la décentralisation des activités nationales, a été dévolu par le Gouvernement à l’École des Magistrats. » (Gillet, 1972, p. 38).

En haut : le fort du Hâ en centre-ville. En bas : la nouvelle école de magistrature en lieu et place de l’ancienne prison. Source photo du haut : https://www.sudouest.fr/2019/11/22/du-fort-du-ha-a-la-maison-d-arret-de-gradignan-l-histoire-de-la-prison-de-bordeaux-6857694-2780.php Source photo du bas : AFP Jean-Pierre Muller

On a affaire ici à deux logiques : des localisations centrales pour les fonctions nobles de la justice (tribunaux, écoles de magistrature) et une excentricité croissante des établissements pénitentiaires. L’intervenant souligne que c’est une situation à l’échelle nationale et que cela découle de choix tacites comme on peut le voir avec l’extrait de Guillaume Gillet ci-dessus ou dans l’exemple qu’il donne avec le refus de la part des élus lyonnais de la création d’un établissement pour mineurs dans le quartier Confluence à Lyon, zone centrale cœur d’un gigantesque projet de requalification urbaine avec sièges sociaux et musées. Les anciennes prisons de Lyon, certes vétustes, avaient un gros œuvre de qualité. Il aurait été possible d’y ouvrir à la place un établissement pour mineurs plutôt que de l’installer à Meyzieu en banlieue Est. Les élus ne souhaitaient pas en entendre parler. Olivier Milhaud parle de « mise à distance symbolique ».

Autre exemple donné par l’intervenant : le cas de l’ancienne prison d’Albi, alors située sur l’actuelle place de l’Amitié entre les Peuples, qui se nommait alors place des Prisons. L’ancienne prison a été construite entre 1826 et 1843. Elle a finalement été démolie afin de construire le grand parking (1969) et la place accueille depuis 2014 le centre culturel des Cordeliers. Aujourd’hui la maison d’arrêt d’Albi a été implantée à proximité de la voie rapide et de l’aérogare.

Finalement, les prisons aujourd’hui sont-elles trop éloignées ou trop proches ? Olivier Milhaud relève un incident qui s’est déroulé la vieille du Café Géographique, où deux intrusions ont eu lieu dans l’enceinte de la maison d’arrêt d’Albi ayant pour but de livrer des colis à des détenus (contrebande).

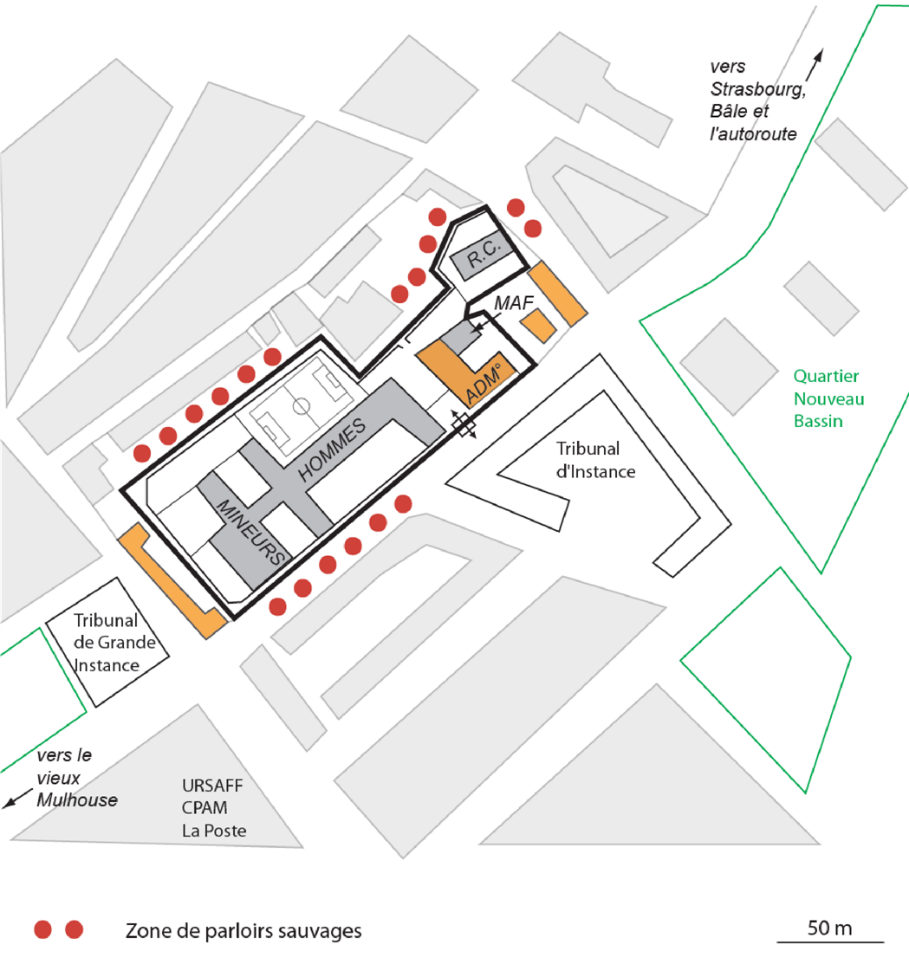

L’intervenant évoque un cas plus problématique à Mulhouse, avec l’existence de « parloirs sauvages », où les détenus peuvent communiquer avec l’extérieur assez facilement vu l’insertion de cette prison dans le tissu urbain. On remarque donc ici que la prison est trop proche des riverains, ces derniers ayant fait remonter un certain nombre de plaintes à la municipalité. Dès lors, un projet urbanistique d’une « grande cité judiciaire » avec l’ensemble des instances liées à l’exercice de la justice (tribunaux, prud’hommes) est défendu par les élus locaux. La maison d’arrêt sera déplacée en périphérie, avec une capacité d’accueil beaucoup plus large (de l’ordre de 520 places pour la nouvelle prison de Mulhouse Lutterbach).

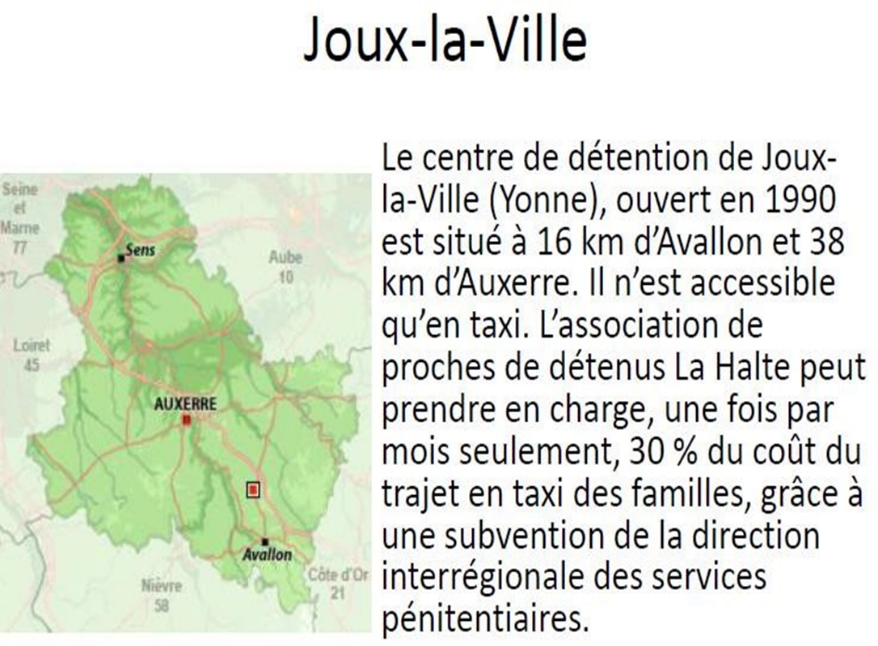

Olivier Milhaud précise que certains critères sont privilégiés désormais pour l’emplacement des nouvelles prisons : pas trop éloignées des tribunaux et des hôpitaux, idéalement proches d’une voie rapide, au sein ou à proximité d’un bassin d’emploi (pour les conjoints du personnel pénitentiaire…). Des erreurs d’emplacement ont malheureusement été réalisées dans les années 1980 ajoute Olivier Milhaud, comme à Joux-la-Ville ci-contre (Yonne). Le centre de détention y est situé à 16 km d’Avallon et à 38 km d’Auxerre, seulement accessible en taxi.

Le prix du déplacement est pris en charge à hauteur de 30% une fois par mois par l’association La Halte, mais c’est prohibitif pour des familles de détenus qui sont massivement de milieu modeste.

Cette mise à distance du centre-ville vers le périurbain pose plusieurs problèmes selon Olivier Milhaud :

- Des enjeux d’ordre symbolique : comme le tribunal, la prison et ses détenus étaient visibles car situés au centre-ville. Or, depuis ces processus de distanciation des prisons, ces lieux deviennent « invisibles » aux yeux de la population. La « fonction noble » de la justice reste quant à elle en centre-ville donc pleinement visible et reconnue.

- Des problèmes matériels d’accès. Si les prisons sont situées le long des axes de communication à l’échelle nationale, cela ne signifie pas qu’elles soient aisément accessibles pour les familles (voir ci-dessus).

Olivier Milhaud pose donc la question de savoir si l’on a honte de punir, si on dénie le châtiment en le reléguant vers « l’invisible » ? Ce sont les mêmes questionnements que Michel Foucault a énoncés dans Surveiller et punir (1975), dont on sent l’inspiration ici avec le titre du livre de l’intervenant « Séparer et punir ». Michel Foucault posait déjà la question de savoir si l’on a honte de nos prisons, question toujours d’actualité semble-t-il.

- Le dedans et le dehors : vaincre les distances

Olivier Milhaud commence cette partie en citant le géographe Jacques Lévy, qui énonce trois technologies qui servent à vaincre la distance : le transport, la coprésence (forte densité de population, rassemblement dans un lieu précis) et les télécommunications.

A partir de cela, comment mettre en place une communication entre le monde extérieur et la prison ? D’abord, la mise en place du parloir. L’intervenant relate son entretien avec un détenu à Mulhouse en ce qui concerne sa relation avec le monde extérieur : « Comme ma mère elle n’a pas le permis, c’est plus chiant. Elle n’est venue qu’une fois… […] elle vient en voiture avec mon beau-père. Ça fait quatre heures [depuis Bar-le-Duc]. Huit heures aller-retour… Ça fait que j’ai pas de parloir… Parce que j’ai un petit frère aussi. Faut qu’elle le garde et tout. Donc elle peut pas s’absenter trop longtemps. 8 heures c’est un peu chaud » (Détenu de Mulhouse, la vingtaine, troisième incarcération). On constate ici toutes les imbrications de problèmes posés par cette situation, d’autant qu’Olivier Milhaud précise qu’une famille dont un membre est détenu est nécessairement appauvrie (si le ou la conjoint.e bénéficie du Revenu de Solidarité Active, il ne peut plus le percevoir s’il est incarcéré par exemple). Si c’est un enfant à la charge de la famille qui est détenu, cela représente des dépenses supplémentaires également. Tout cela sans compter l’isolement social des familles de détenu, l’incarcération restant un sujet tabou et exclusif aux seules personnes proches. On peut donc conclure que d’aller au parloir n’est pas une action anodine et évidente pour un bon nombre de familles.

Le parloir en tant que lieu est décrit comme « bruyant » par bien des détenus et des proches de personnes incarcérées. Le temps de rencontre entre le détenu et ses proches est d’une heure, voire moins, ce qui est jugé trop « court » par beaucoup. Il parle d’un système de « mensonge partagé » : beaucoup de non-dits, d’interprétations fausses ou de mensonges délibérés de la part des proches comme des détenus. Etant donné le caractère relativement court de l’entrevue, le fait de masquer les problèmes et de se mentir mutuellement permet de préserver « un bon moment » car le parloir est avant tout considéré comme un moment de « bonheur » et « d’évasion » à la fois pour le détenu et ses proches. La coprésence au parloir est donc rendue parfois laborieuse. Par rapport aux trois technologies de Jacques Lévy, les transports et la coprésence sont rendus difficiles d’accès et ne sont pas nécessairement sources de rapprochement entre le détenu et ses proches.

Un témoignage d’un détenu de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault) : « C’est assez… difficile quand même. On sait que les personnes qu’on voit, qu’on aime, vont repartir […] puis c’est tout de même quelque part un moment de bonheur, parce que c’est… un moment d’évasion, vous arrivez à avoir des nouvelles de l’extérieur, de la famille, de tout ce que vous pouvez pas avoir à l’intérieur […] ça dure une heure en général […]. [Puis, revenu en cellule] qu’est-ce qu’on a dit, qu’est-ce qu’on n’a pas dit, qu’est-ce qu’on a oublié, ouh là là, puis le plaisir de les avoir vus, le malheur de les voir repartir, tout un ensemble de choses difficiles à vivre de part et d’autre. »

Autre témoignage sur les conditions d’accueil des familles de détenus : « Y a certaines prisons où les familles sont considérées comme des détenus quoi, donc ça c’est dur pour eux […], qu’un surveillant leur parle mal, c’est mal vécu. Mais la famille n’en parle pas trop parce qu’ils ne veulent pas trop affoler le détenu qui lui va après tourner comme un lion en cage. » (Détenu de Villeneuve-lès-Maguelone). Olivier Milhaud explique en disant que le temps est compté pour le parloir, les retards étant très peu tolérés par les surveillants, et auquel cas les familles sont venues pour rien.

Par la suite, l’intervenant évoque les Unités de Vie Familiale, qui sont des petits appartements meublés mis à la disposition des détenus et de leurs proches pour une durée de 8 à 72 heures au sein de la prison. Cela permet d’élargir considérablement les expériences de vie momentanément partagées avec les proches. « Le parloir, c’est quand même assez froid […], j’ai connu des maisons d’arrêt avec une barre au milieu, tu peux pas toucher les enfants […]. L’UVF c’est un petit appartement, un petit salon, une cuisine, une salle de bain, c’est un truc où tu peux vivre même ! […] tu cuisines […] tu passes la journée en famille […]. Moi quand je vais aux UVF, j’oublie tout […], c’est comme quand je suis en permission, j’oublie le monde carcéral un moment, je reprends tout en revenant […] , c’est d’autres sujets qui reviennent, d’autres conversations […], t’es ailleurs, ouais t’es ailleurs… » explique un détenu du centre de détention Chauconin-Neufmontiers en région parisienne. A noter que ce genre de dispositif concerne une faible part des prisons et surtout une minorité de détenus.

Olivier Milhaud cite les travaux de Cécile Rambourg, sociologue travaillant à l’administration pénitentiaire d’Agen sur les Unités de Vie Familiale. Elle souligne l’aspect qualitatif de ce genre de rencontres entre proches et détenu, du fait du cadre privilégié et de la durée. De plus, elle note que des séparations sentimentales ont lieu au sein de ces structures : c’est paradoxalement un « bon signe » car cela prouve l’authenticité des liens qui sont (re)créés contrairement aux non-dits du parloir évoqués précédemment. On remarque donc que le cadre d’une vie familiale « réelle » est donc bel et bien rendu possible avec les Unités de Vie Familiale.

En ce qui concerne la troisième technologie, les télécommunications, Olivier Milhaud explique que cela peut également poser problème : « c’est très, très, très, très, difficile [de téléphoner] parce qu’il faut soumettre une facture, donc pas moyen d’appeler un mobicarte euh, vous avez, ‘‘tiens ça me ferait plaisir d’appeler ma copine que je n’ai plus vue depuis pas mal de temps’’, on a griffonné son numéro de téléphone sur un bout de papier, on voudrait l’appeler, on ne peut pas. On peut pas parce que, euh, euh, elle a pas fourni de facture, il faudrait lui écrire, faudrait lui dire je suis en détention… […] ça limite fortement ! […] On peut faire ça avec son père, sa mère, son frère, sa sœur, son meilleur copain, euh sa femme éventuellement [sic], ses, ses enfants, mais on peut pas faire ça avec, je dirais un copain euh ou avec une copine avec qui on a envie de reprendre contact » (Détenu du quartier maison d’arrêt Chauconin-Neufmontiers). L’intervenant précise en effet qu’il est nécessaire d’obtenir une autorisation pour pouvoir appeler du fixe de la prison vers le fixe d’une personne tierce. D’où le nombre important de téléphones portables illégaux dans les centres de détention.

Quant au courrier, il est « ouvert par les surveillants » explique Olivier Milhaud, ce qui peut entraîner beaucoup de connivences et de situations embarrassantes pour les détenus, qui n’osent donc pas utiliser ce moyen de communication : « Non j’écris peu, parce que le courrier, il est lu par les surveillants. Alors ça m’embête. Je n’écris que pour les anniversaires. » (Détenu du quartier centre de détention de Chauconin-Neufmontiers). Autre stratégie de communication vers l’extérieur : certaines émissions radio. Beaucoup de détenus ont une radio et donc misent sur le fait qu’un des membres de leur famille puisse faire passer un message via certaines émissions (religieuses notamment) : « puis le dimanche […] moi ce que je fais, c’est une torture psychologique que je m’impose, mais c’est encore dans l’espoir de, peut-être, un jour, entendre la voix de ma mère, de ma sœur ou de mes amis. Parce que je leur ai écrit dans un de mes courriers que s’ils ne pouvaient pas écrire, ils pouvaient faire passer leur message sur Radio Notre Dame. Donc dans cet espoir-là, j’écoute tous les dimanches matin de 9h à 10h, mais c’est douloureux… très douloureux. Parce que les autres familles forcément passent des messages à leurs proches. Et je suis toujours dans une attente qui, euh…, qui devient pénible… Mais voilà, c’est au cas où… ». L’intervenant évoque le cas d’autres pays, tels que le Canada, où bon nombre de détenus ont accès à l’Internet au cas-où la coprésence au parloir avec les proches ne serait pas possible.

Pour un apport sociologique, Olivier Milhaud cite l’ouvrage de Serge Paugam (sociologue) « Le lien social » où celui-ci développe l’idée selon laquelle il n’y a pas d’exclusion pure. Tout est fonction du degré d’affiliation de l’individu à la société. Il énumère quatre type de liens sociaux identifiés par Serge Paugam : la filiation (rendue parfois caduque pour les détenus : rupture avec la famille…), le lien relationnel ou électif (ami.e.s et conjoint.e : des ruptures également fréquentes), le lien organique (exclusion du marché du travail et précarité) et enfin le lien de citoyenneté (fragilité institutionnelle). Olivier Milhaud parle d’un dispositif géographique des prisons qui va nuire aux liens sociaux pour des personnes qui sont d’ores et déjà plus ou moins désaffiliées (sans diplôme, peu de ressources, etc.). Il explique aussi que, pour un délit strictement équivalent, un individu ayant fait l’objet d’une détention préventive a plus de chance d’être incarcéré à l’issue du procès qu’une personne arrivant libre au tribunal.

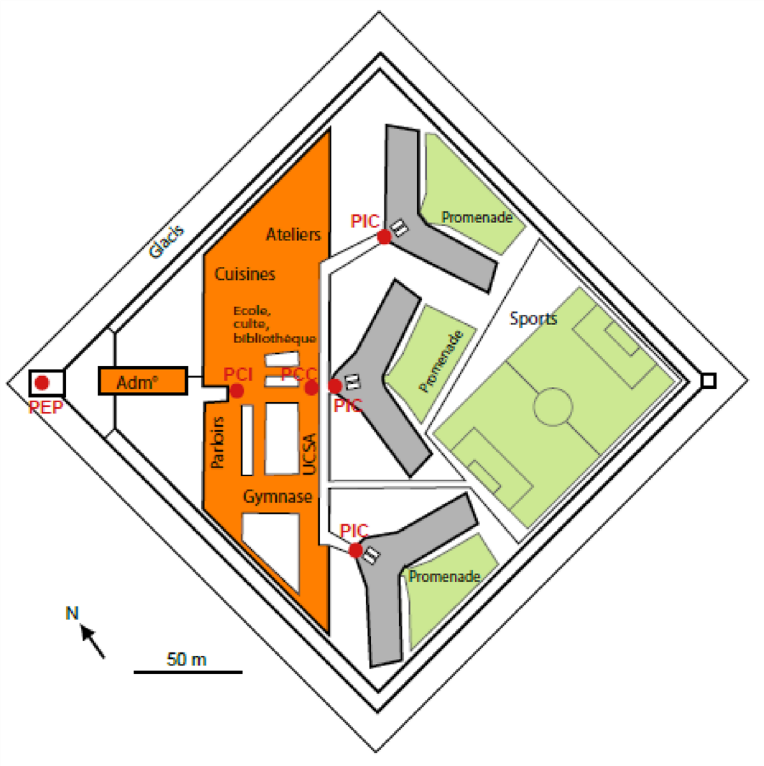

- Des murs et des grilles : où sont les liens ?

Quid de l’architecture des prisons ? Olivier Milhaud explique que les établissements se ressemblent de plus en plus. Il y a une enceinte cernée d’un « no man’s land » avec un fossé. L’enceinte au sommet arrondi pour ne pas être escaladée avec un grappin, de huit mètres de haut, précède un autre « no man’s land » composé de sable avec des dispositifs de reconnaissance de mouvement. Vient ensuite un grillage de six mètres de haut, composé sur sa face tournée vers la prison de concertina (fil barbelé avec des lames de rasoir). Puis, des espaces vides où il n’y aucune installation ni personne (en blanc sur la carte). Les zones de promenade en vert sont aussi cloisonnées par des grillages. Les zones de détention (gris) sont strictement séparées des zones en commun (orange). Les zones grises sont elles-mêmes subdivisées en quartiers, selon le type de détenus (séparation hommes/femmes, majeurs/mineurs, prévenus/condamnés normalement). Olivier Milhaud évoque l’image de la « poupée russe » pour décrire l’imbrication des cloisons au sein même d’une prison.

Un détenu explique l’importance du fait de sortir de la cellule, le lieu d’enfermement le plus « imbriqué » : « le fait d’aller à la bibliothèque, et de travailler, ça a été pour moi un soulagement. Je suis arrivé à briser l’enfermement, à agrandir mon espace vital, parce que de la cellule, je suis passé à la prison. C’est déjà plus pareil. […] Le fait le plus important c’est de faire passer le temps […] Arriver que ce temps il passe relativement vite. Et ça je pense qu’on peut le faire passer que par le travail, le temps scolaire, le sport, parce qu’on arrive à agrandir son espace. Essayer de passer de l’espace de la cellule à un espace plus important… ». Olivier Milhaud note également l’importance de passer le temps dans des lieux avec une connotation moins « carcérale » (bibliothèque, salle de classe, de sport…). D’où parfois des choix d’emploi du temps lié à l’emploi de l’espace : « la promenade c’est une heure, l’école c’est deux heures » ; « Je vais à l’école pour tuer le temps ».

Œuvre de Didier Chamizo (précurseur d’art urbain en France et ancien détenu) évoquant la « fabrique de la solitude » en milieu carcéral surpeuplé.

L’intervenant souligne l’intention commune a beaucoup de détenus, se « démarquer des autres ». En effet, lorsque l’on est confronté à un entassement (surpeuplement), à des bruits et des mouvements chroniques, l’on a tendance à rechercher la solitude, et c’est par cette dernière que le détenu va chercher à se démarquer, surtout s’il est plus âgé que la moyenne ou d’une classe sociale plus favorisée. Ainsi certains détenus vont choisir consciemment de diminuer leurs interactions sociales avec des stratégies d’évitement, d’isolement et de sélection s’ils le peuvent. « Nous sommes vendredi je me réjouis que, à partir de ce soir, je suis pendant plus de quarante-huit heures dans ma cellule, j’ai la chance de, d’être seul et à la limite pendant le week-end quand on m’ouvre les portes pour venir m’apporter le repas ça m’emmerde. Je suis tout à fait cloisonné, j’écris, je lis, je suis de nouveau dans ma bulle, je suis en fait replongé dans ma vie extérieure. […] (Grande inspiration) La détention m’a rendu solitaire. » témoigne un détenu de la maison d’arrêt de Chauconin-Neufmontiers.

En guise de conclusion, Olivier Milhaud énumère les principaux points de ses travaux sur son approche géographique des prisons françaises :

- Discontinuités plus que mise à distance : la force des séparations l’emporte sur les mises à distance

- Une spatialité désocialisante (localisation excentrée des établissements et parloirs difficiles ; télécommunications contraintes ; absence d’interactions choisies ; dispositifs de réinsertion pervertis par le dispositif spatial quand il s’agit de sortir de cellule avant tout plus que de suivre une activité dite de réinsertion). Un langage spatial dichotomique qui oppose nous et les autres. Le dedans et le dehors : des murs hauts, des visages floutés. Olivier Milhaud parle d’une fabrique de « l’étrangeté » : tout est fait spatialement pour que les personnes libres voient en les prisons et leurs occupants un « autre » qui est assimilé à un « étranger ». Cependant, les personnes qui sont plus ou moins en contact avec le monde de la prison diront que c’est un lieu banal avec des personnes banales. Pour un aiguillage statistique, Olivier Milhaud nous rappelle que « 60% des détenus de France font moins de deux ans de prison». Pour des lourdes peines (quinze ans au moins), cela concerne « 2% des détenus » à peine. Autre exemple, la présence, qu’on pourrait penser comme simplement sécuritaire, des fils barbelés a des répercussions psychologiques importantes sur les détenus. Quand ils les aperçoivent, ils pensent souvent que leur présence est également due à leur dangerosité intrinsèque.

- Le rôle important et précieux des associations de détenus (ex : la Beluga à Albi). Permet de créer des liens autrement avec moins de « frontières » et de « discontinuités ».

Éléments du débat :

Étudiante en Master à Champollion : Pourquoi un si faible pourcentage de femmes ?

Olivier Milhaud : le processus pénal, c’est un peu un entonnoir. Il y a tous les gens qui commettent des actes déviants, mais le processus pénal va graduellement éliminer certains profils. Et tout au long de ce processus vous allez avoir une première barrière qui fait que dans la société actuelle, on a du mal à connecter féminité et criminalité. Les magistrats auront tendance à dire « elle a commis un délit, mais il faut voir dans quelle situation sociale elle était, etc. », et ça les magistrats vont le faire beaucoup plus facilement avec une femme qu’avec un homme. Deuxième chose, ils vont se dire « bon, elle a des enfants, elle est chargée de famille », donc ils vont se poser des questions sur le fait qu’elle soit le seul salaire de la famille et que l’on ne peut pas forcément trouver d’alternative. Par contre, si le crime est atroce, alors là, les femmes « payent » plus que les hommes. Parce que féminité et criminalité, ça ne colle pas, alors pour le coup, les femmes sont désavantagées sur cet aspect-là. Mais le taux d’incarcération des femmes est en train de remonter à cause du proxénétisme où ce sont parfois des femmes qui tiennent une partie de réseaux de proxénétisme et là, elles prennent pas mal d’années. Ce chiffre devrait continuer à remonter.

Thibault Courcelle, maître de conférences en géographie : J’ai une question concernant les alternatives à l’emprisonnement. Il y a quelque temps, nous avions une garde des sceaux, Christiane Taubira, qui était très axée sur ces alternatives. Il me semble qu’en Europe, on fait partie des pays aux forts taux d’incarcération avec des surpopulations de prisons notamment dénoncées il y a quelques années par le Commissaire européen aux droits de l’homme Alvaro Gil-Roblès. On a l’impression qu’il y a une forme d’inertie très forte. Comment faire changer les représentations sur les alternatives à l’enfermement ?

Olivier Milhaud : S’agissant de l’incarcération, par rapport aux statistiques européennes, on est plutôt dans la moyenne. Le Royaume-Uni incarcère énormément. L’Europe méditerranéenne et l’Europe centrale incarcèrent beaucoup. À l’échelle du monde, c’est la Chine et les États-Unis qui incarcèrent le plus (un Américain sur cent est incarcéré, c’est dix fois plus que la France). Les pays traumatisés comme l’Afrique du Sud incarcèrent pas mal. Il y a ensuite des pays qui incarcèrent très peu comme le Japon ou l’Inde. On trouve là-bas plein d’arrangements avant d’aller devant le juge. En Europe du Nord, il y a eu un phénomène en Finlande très étudié dans les années 1960. Il se sont aperçus qu’ils incarcéraient beaucoup plus que leurs voisins scandinaves, presque autant que les Russes. Ils ont donc mené une politique de décrue carcérale donc ils ont dépénalisé l’ivresse publique, les chèques sans provisions… Pour diminuer le nombre de détenus, on peut aussi jouer sur la durée des peines. Il y a eu un autre effet qui a joué, c’est le coût. L’enfermement coûte cher. Ils ont développé pas mal de programmes de techniques comportementales pour diminuer le passage à l’acte par la gestion des émotions.

Pour la qualité de vie dans les prisons, il y a un effet tout bête qui fait que la situation du pire homme libre ne doit pas être outrageusement plus basse que la situation du détenu. De fait, on va freiner au maximum sur les améliorations dans les prisons. On a des classes populaires qui vivent dans de très bonnes conditions dans les pays scandinaves, ce qui fait que la situation des détenus est proche de la situation des classes populaires dans ces pays. Leur situation est donc bien meilleure que la situation des détenus en France. Plus on améliore la situation dans la société, plus on va trouver inacceptable le traitement en prison.

Anonyme : Je travaille en service pénitentiaire, au service pénitentiaire d’insertion et de probation. Je vous rejoins tout-à-fait sur l’analyse de l’emplacement géographique des prisons dans la ville, mais il faut aussi prendre en compte que la prison c’est une ville dans la ville en fait avec une vie à l’intérieur de la prison. Les gens qui sont incarcérés ont accès à différentes choses, notamment aux soins et à la santé, à l’éducation, à la culture, pour leur réinsertion au sein de la société. Il est important de le dire aussi qu’il y a un travail effectué et notamment au niveau de la culture également pour les détenus, pour les aider à préparer leur sortie et à retrouver une place à l’extérieur, pour prévenir toute récidive.

Olivier Milhaud : Merci pour votre témoignage. Évidemment, il faut revenir sur l’aspect santé. Pour certains, c’est la première fois qu’ils voient un médecin, malgré parfois un mauvais état de santé, parfois en raison du coût prohibitif. Au niveau de la culture également, pour certains, ce sont des gens qui ne sont jamais allés dans des lieux culturels, etc. Après, là où le dispositif joue géographiquement contre vous, c’est que beaucoup de ce que l’on apporte de l’extérieur va être configuré par les règles de l’intérieur. Par exemple, quand j’étais étudiant, j’étais dans une association qui s’appelle le Genepi (qui milite pour le décloisonnement des institutions carcérales), je faisais avec une amie une revue de presse sur l’actualité à la Maison d’arrêt de Paris la Santé. Un jour, l’amie avec qui je le faisais avait annoncé que la semaine suivante, elle ne serait pas là. Lorsque j’ai fait ma revue de presse la semaine suivante, sur 12 détenus prévus il n’y en avait qu’un… J’ai vite compris que c’était parce que mon amie n’était pas là. Mais un ancien détenu m’a expliqué que ça fait partie de la réinsertion de savoir parler à une femme. Le fait de ne vivre qu’entre hommes durant plusieurs mois fait qu’avoir une femme à qui parler, même sans entrer dans des jeux de séduction, ça fait partie de la réinsertion. Les prisons ne sont pas réellement mixtes, d’où l’intérêt de créer des activités mixtes. Donc on est bien dans une ville dans la ville, mais une ville non mixte où on n’a pas le droit de se promener, où tout est configuré par la relation de dépendance et par l’enfermement en cellule en maison d’arrêt, c’est pour ça que le dispositif géographique joue contre votre action. En somme, va-t-on participer à telle activité de réinsertion pour se réinsérer ou juste pour passer le temps et sortir de sa cellule ?

Teïva Paudeleux, étudiant en master de géographie : Ne pourrait-on pas parler de coupure temporelle ? A partir du moment où l’on va dans une prison, la prison a son propre fonctionnement, un rythme imposé aux détenus, etc. Et ce que cela ne donne pas encore plus de difficultés quant à la réinsertion de l’individu ? Comment se fait-il qu’il y ait une association avec des bénévoles sans qu’il n’y ait d’appareil étatique pour appuyer cela de manière officielle ?

Olivier Milhaud : Les associations sont subventionnées normalement. Parfois les relations sont tendues entre associations et administration mais cela n’empêche pas le fait qu’elles soient aidées. Ce que je peux dire là-dessus, c’est qu’il y a des projets avec par exemple avec du végétal dans les jardins, ce qui réintroduit de la temporalité et de la saisonnalité. Des associations distribuaient des pots de fleurs avec des graines pour que chaque détenu ait sa fleur ornementale pour qu’ils soient responsables du vivant, de la plante, qui est une plante qui ne dépend pas des règles de la prison et de sa déresponsabilisation. Il y a un besoin de sortir et d’exister pour ces personnes-là et elles sont mises dans cette situation de déresponsabilisation. C’est le rôle de tous les intervenants d’aider à ce que ces personnes se mobilisent ou se remobilisent.

Aurélien de Chappotin : Je suis coordinateur culturel dans un institut de probation, j’avais une petite remarque sur le temps et le problème de la responsabilité. Effectivement, on a des personnes dans les structures comme les maisons d’arrêt qui sont en général enfermées 22h sur 24. Donc il y a un besoin fort de sortir de cette cellule de 9 m². Ces personnes sont déresponsabilisées car elles sont dans cette situation particulière mais en même temps, elles sont mises dans une situation de responsabilisation car rien n’est obligatoire en prison. Si elles ont envie de faire quelque chose de leur journée, c’est à elles de se mobiliser. Et c’est le rôle de tous les intervenants et de tous les bénévoles dans les centres pénitentiaires, ainsi que des surveillants pénitentiaires, d’aider à ce que ces personnes qui sont à plein temps incarcérées se mobilisent ou se remobilisent. Effectivement, il y a le prisme de la segmentation, de l’éloignement, mais il y a une dynamique qui existe pour que ces personnes utilisent le temps d’incarcération pour le meilleur.

Olivier Milhaud : C’est l’un des avantages d’une certaine manière. Vous êtes dans une trajectoire donnée, et on vous retire de votre contexte social et on espère que vous allez mettre à profit ce temps pour repartir différemment. On compte donc sur les professionnels et bénévoles pour les aider à se remobiliser. Mais dans un cadre extrêmement contraignant.

Compte rendu :

Compte rendu réalisé par Geoffrey BELGOURARI-CARIOU et Valentin ESTEBAN, étudiants en première année de licence d’Histoire, repris et corrigé par Thibault COURCELLE et Mathieu VIDAL, enseignants-chercheurs, co-animateurs des Cafés Géo d’Albi.

Un très grand merci Olivier pour cet article très documenté et impressionnant sur nos prisons françaises, un sujet peu exploré et donc un article très utile