Café Géographique de Saint-Brieuc, le 26 avril 2019

Alexis Gonin est maître de conférences à l’Université de Paris Nanterre. Ses travaux de recherches portent en particulier sur les espaces ruraux en Afrique de l’Ouest. Il a soutenu sa thèse en 2014 « Jeux de pouvoir pour l’accès aux ressources et devenir de l’élevage en Afrique soudanienne. Le foncier pastoral dans l’Ouest du Burkina Faso ». Il est l’auteur avec Christophe Queva, maître de conférences à l’Université de Paris Sorbonne, de l’ouvrage « Géographie des espaces ruraux », 2018, Armand Colin.

Alexis Gonin se propose d’organiser sa communication en deux temps.

Dans une 1ère partie il s’agit de prendre l’ampleur de la croissance démographique de l’Afrique : 1,3 milliards d’habitants aujourd’hui, soit six fois plus qu’en 1950; 2,5 milliards en 2050 (doublement de la population dans les trente années qui viennent). Cette progression spectaculaire (en 1950, 10% population mondiale ; en 2050, 25% population mondiale) dont les conséquences sont inédites est la dynamique structurante de l’Afrique qui pose pour l’Afrique les questions du développement économique, social, urbain ainsi que la question des migrations. Les défis à relever sont donc nombreux. C’est à partir de ce constat, que dans un second temps, AG portera sa réflexion sur l’un de ces défis, le défi alimentaire. Il s’agit pour l’Afrique de nourrir une population grandissante, de sortir des centaines de millions de personnes de la sous-alimentation, de résorber la pauvreté agricole avec une contrainte dont on prend de plus en plus conscience, le respect des écosystèmes. Sacré programme pour les Africains d’ici 2050 ! Si ce défi agricole n’est pas nouveau – il a été relevé par l’Afrique depuis 1950 avec une agriculture qui n’a pas cessé d’évoluer – il se pose pour les 30 années à venir avec des changements d’une autre ampleur.

Pour illustrer son propos, Alexis Gonin puisera ses exemples dans les travaux de recherches qu’il mène sur l’Afrique subsaharienne et plus précisément sur le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire. Il n’évoquera pas l’Afrique du Sud dont les problématiques foncières tout aussi préoccupantes sont différentes de celles de l’Afrique de l’Ouest.

1 – Une croissance démographique exceptionnelle

1.1 – Ses conséquences spatiales

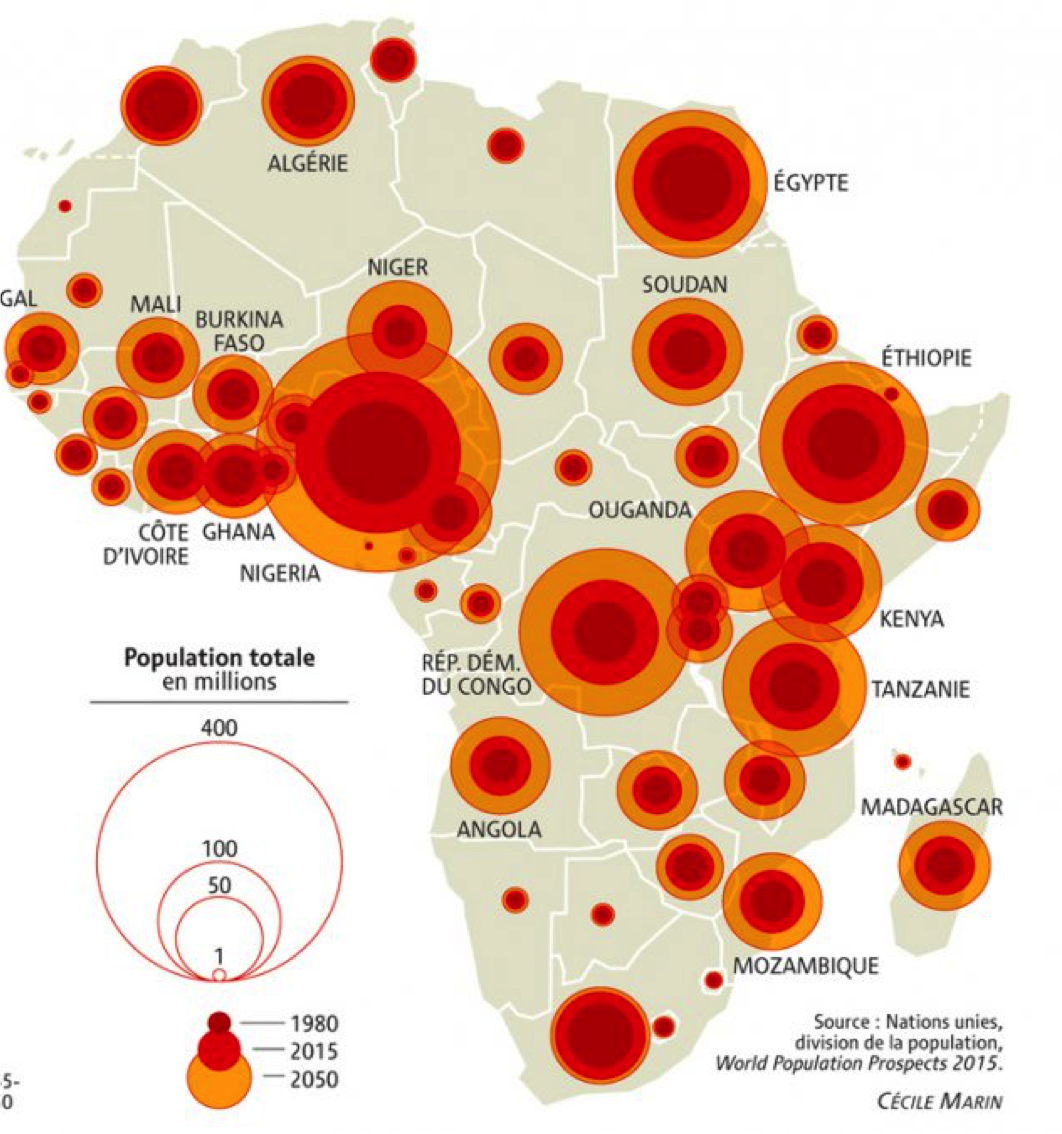

L’explosion démographique – source: Le Monde Diplomatique

A l’échelle du continent, la forte croissance démographique (carte ci-dessus) va de pair avec l’explosion urbaine. Toutes les villes voient leur population augmenter, certaines s’affirment comme d’immenses métropoles (La Caire, Lagos, Addis-Abeba) et les villes entre 200 000 et 1 million d’habitants se multiplient.

Les agriculteurs africains doivent produire pour se nourrir, pour nourrir leur famille et pour nourrir ceux qui ne sont pas agriculteurs. C’est cela la nouveauté.

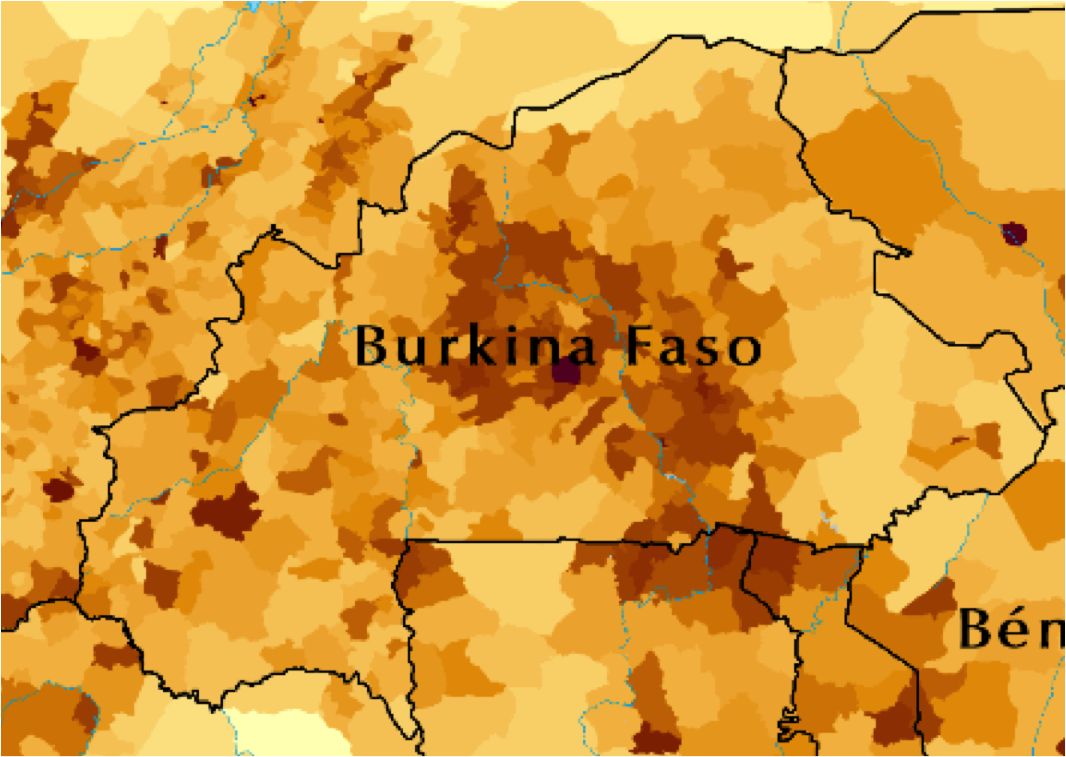

La croissance démographique signifie aussi l’augmentation des densités de population. S’il y a encore des régions très peu peuplées, comme au Congo, d’autres sont très densément peuplées, comme le Burundi, le Rwanda où la pression sur les ressources (les forêts, les champs) est très forte. Pour bien comprendre cette situation inédite, Alexis Gonin présente une série de cartes des densités de population à différentes échelles : carte de l’Afrique, carte de l’Afrique de l’Ouest, carte du Burkina Faso, carte du sud-ouest du Burkina Faso pour rendre compte des mutations rurales liées à la croissance démographique dans le petit village de Poykoro qui se trouve à la frontière du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire où il a mené des enquêtes.

Densités de population au Burkina Faso (2015) – source : USAID,USGS, https://eros.usgs.gov/westafri

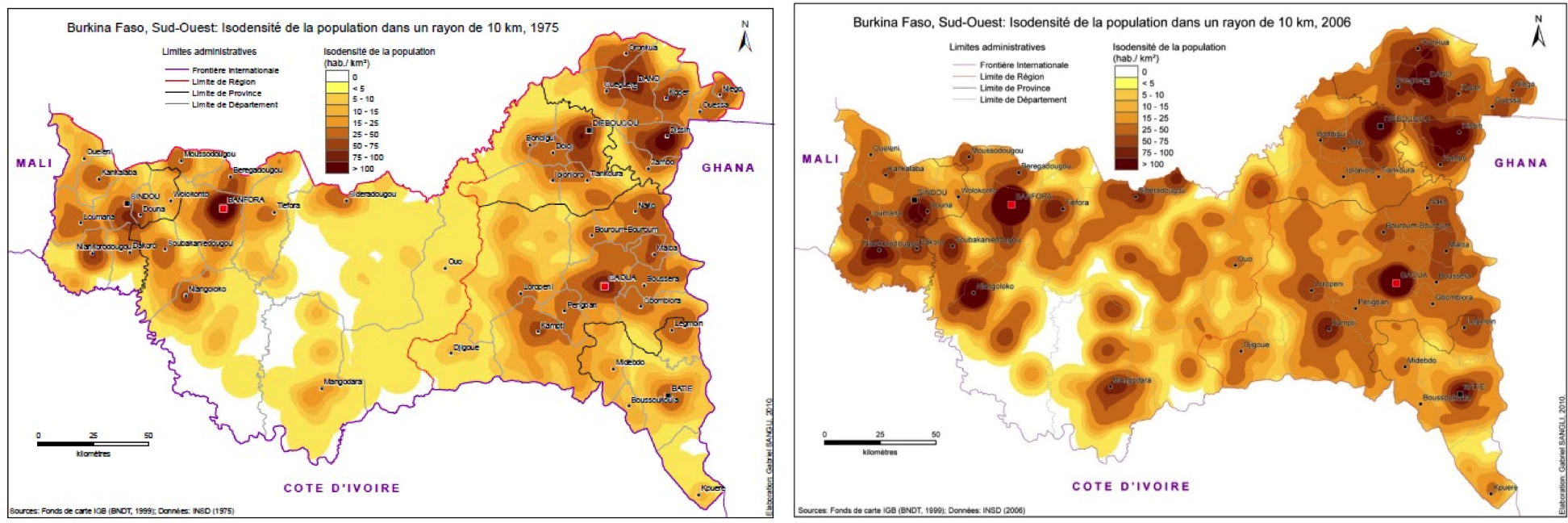

Évolution des densités dans une région rurale : le sud-ouest du Burkina Faso (1975-2006) – source : Sangli G., 2011, « La dynamique du peuplement dans le Sud-Ouest du Burkina Faso de 1975 à 2006 », Thèse de doctorat, Université Paris 1

Pyokoro qui est localisé sur les cartes par une petite étoile bleue était située dans une zone vide (0hab/km2). En 1975, quand on partait de Bobo-Dioulasso (2ème ville du Burkina Faso) en direction de Banfora (la ville moyenne du pays) pour atteindre Poykoro, on allait « au bout du monde », on s’engageait alors à vélo ou à pied dans la forêt claire (brousse sauvage avec les lions et les éléphants) sans traverser de villages. En 2006, les densités augmentent, les villages comme Poykoro grossissent, des hameaux de cultures sont créés (les agriculteurs défrichent la forêt). Dans les années 1960, Poykoro était un petit village de 100 habitants, aujourd’hui il compte 2 000 habitants.

Croissance démographique et mutations rurales, l’exemple de Poykoro – source : photos A.Gonin, 2013, 2017

Les mutations rurales sont visibles sur les photos. La forêt claire (photo de gauche) est défrichée par le feu et la coupe du bois (photo centrale). L’espace est alors mis en culture, mil, maïs et coton (photo en haut à droite). Quelques années plus tard, les vergers d’anacardiers (arbre à noix de cajou) ont remplacé les cultures. La transformation paysagère est radicale : passage d’un espace naturel (sauvage) à un espace fortement anthropisé.

L’exemple des mutations rurales de Poykoro (passage de 0hab/km2 à environ 30hab/km2) permet de mieux appréhender ce que peut signifier le passage pour l’Afrique de 1,3 milliard d’habitants à 2,5 milliards d’habitants : plus de bras pour produire la nourriture mais aussi plus de bouches à nourrir. Y-a-t-il équilibre ? C’est la question qui se pose aujourd’hui. Hier, le facteur limitant pour produire, c’était la main d’oeuvre, demain, le facteur limitant sera la terre. La brousse paraissait infini…or dans certaines régions toutes les terres ont été exploitées.

1.2 – Une trajectoire démographique singulière

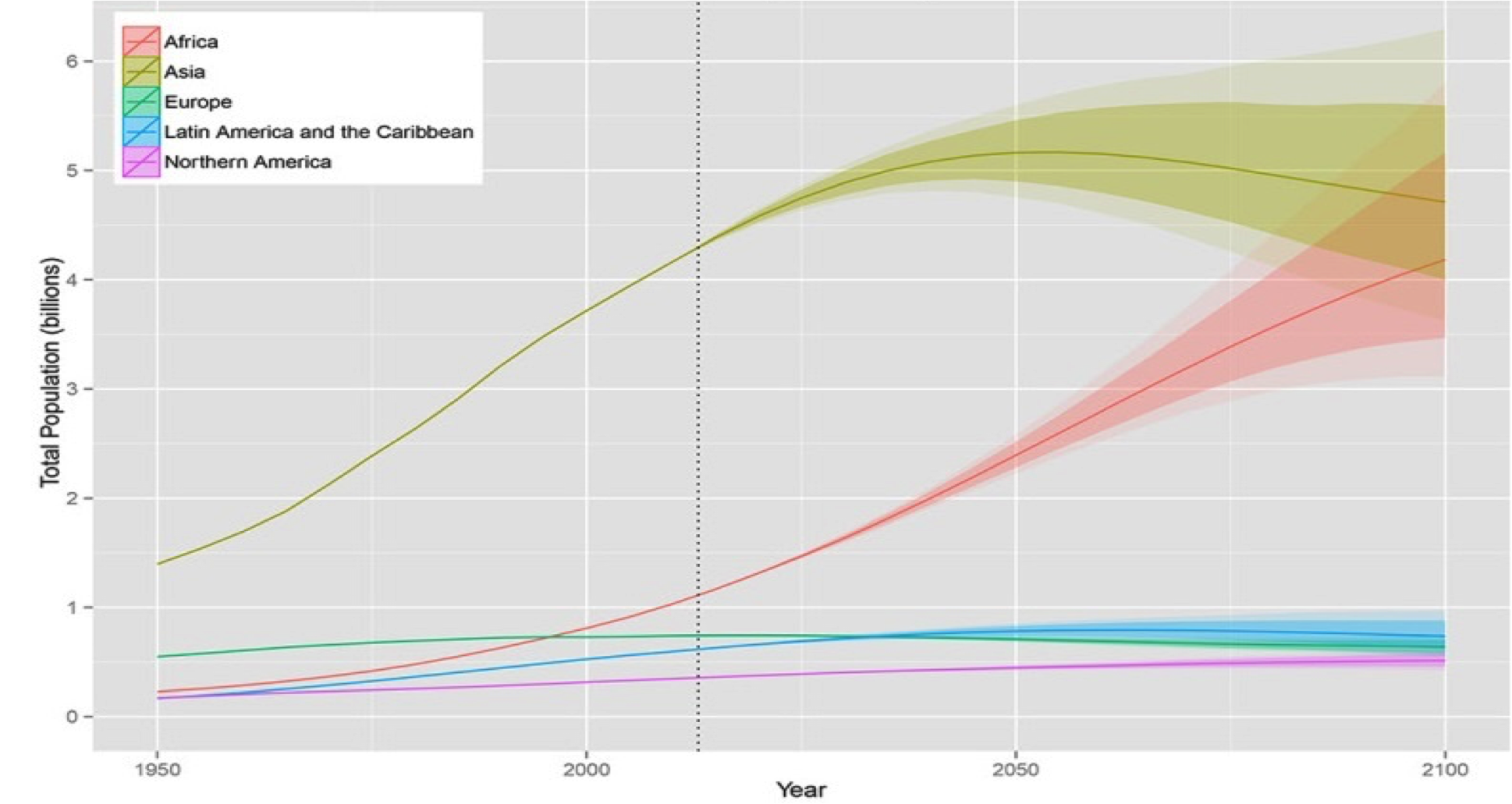

L’Afrique, une trajectoire démographique singulière (1950-2100) – source : Gerland P.et al., 2014, « World population stabilization unlikely this century », Science

Il s’agit des courbes démographiques des grands ensembles continentaux (Afrique, Asie, Europe, Amérique latine et Amérique du Nord) de 1950 à aujourd’hui avec leurs projections jusqu’en 2100. Alexis Gonin précise que les projections devenant un peu plus hasardeuses à partir de 2050, la ligne correspond à la projection médiane et le faisceau coloré correspond à la variation possible. Que constate-t-on ? En 1950, il n’y a qu’un seul grand foyer de population, celui de l’Asie. L’Afrique fait alors partie des grandes régions du monde les moins peuplées. Or, et c’est la première singularité de sa trajectoire démographique, entre 1950 et 2050 (et même en 2100), elle est la seule région du monde qui rejoint l’Asie en devenant un des grands foyers de population de la planète.

Deuxième singularité, c’est la seule courbe où il n’y a pas de point d’inflexion (même si on considère la projection démographique la plus basse). Il y aura donc bien, en 2050, une population de 2,5 milliards en Afrique. La population de l’Afrique accuse une croissance de 2,5% par an (1,2% pour la croissance mondiale); elle croît donc deux fois plus vite que dans le reste du monde (l’Asie et l’Amérique latine sont dans la moyenne mondiale; en Europe, la croissance est de 0% par an et dans certains cas, une croissance négative).

Autre singularité, l’Afrique est la seule région du monde où la population rurale va continuer de croître jusqu’en 2050 (dans la péninsule indienne, la courbe de la population rurale commence à décliner à partir de 2030). Il y a un exode rural en Afrique mais il n’empêche pas la population rurale d’augmenter. Alors qu’en Europe, à partir des années 1950, le fort exode rural a vidé les campagnes, de même qu’en Chine depuis les années 1980/1990, en Afrique l’exode rural remplit les villes mais ne vide pas les campagnes.

Cette trajectoire démographique singulière donne un peu le cadre du défi alimentaire.

En revanche, s’il y a plus de bouches à nourrir, il n’y a pas une équation directe entre l’augmentation de la population et l’augmentation de la demande alimentaire. Il y a au moins deux variables à ajouter dans cette équation. La première variable à considérer, pour que l’Afrique puisse faire face au défi alimentaire, est celle de la transition alimentaire, c’est-à-dire le passage à une alimentation plus carnée (c’est ce que l’on constate en Chine avec l’augmentation de la classe moyenne). Or il faut 7 cal/végétales pour produire 1 cal/animale, ce qui signifie que la demande alimentaire sera plus forte que la croissance démographique. Si cette variable n’est pas encore à retenir pour l’Afrique, elle n’est pas à exclure dans les prochaines décennies avec le développement d’une classe moyenne. La deuxième variable dont il faut tenir compte est celle de la sous-alimentation (20% de la population de l’Afrique souffre de sous-alimentation). Pour que le défi alimentaire soit relevé, il faut que l’Afrique nourrisse à sa faim toute sa population.

Pour Alexis Gonin, l’augmentation de la demande alimentaire peut être aussi considérée comme une formidable opportunité économique pour les paysans africains qui sont majoritairement des paysans pauvres : alimenter les marchés ruraux, urbains, régionaux, nationaux signifie pour eux, plus de revenus. Mais cette promesse de développement rural dépend des disponibilités des facteurs de production – la main d’oeuvre (elle est nombreuse), la terre (cela dépend des régions), le capital (nécessaire pour investir dans les outils, les intrants…).

Néanmoins il souligne que s’il a mis en évidence la croissance démographique singulière et exceptionnelle de l’Afrique, il ne faut pas pour autant tomber dans le piège malthusien. Pour mémoire, Alexis Gonin nous donne quelques informations sur Malthus et le malthusianisme. Il nous rappelle que c’est en 1798, dans la première édition de son Essai sur le principe de la population que le Révérend Père Robert Thomas Malthus (1766-1834) a formulé son principe de population : « Si elle n’es pas freinée, la population s’accroît en progression géométrique. Les subsistances ne s’accroissent qu’en progression arithmétique ». Dans un style utilitariste, Malthus préconise la modération des comportements, surtout auprès de la population pauvre pour réduire le nombre de naissances et donc les bouches à nourrir.

L’inquiétude de Malthus dans cet essai est à replacer dans le contexte de l’Angleterre de la fin du 18ème siècle : un pays qui connaît une forte croissance démographique avec une population rurale d’une très grande pauvreté chassée des campagnes par les enclosures. Si les préconisations morales ne sont plus reprises aujourd’hui, le raisonnement néo malthusien est réactivé avec les inquiétudes environnementales (en novembre 2017, une lettre ouverte signée par 15 000 scientifiques, jette un cri d’alarme sur l’état de la planète et avance tout un ensemble de solutions, parmi ces solutions, le maintien d’une taille de population humaine soutenable. Si ce raisonnement néo malthusien n’est pas totalement faux, il est incomplet (tout dépend où se situe la croissance de la population : la population africaine n’a pas le même impact ni les mêmes responsabilités dans la crise environnementale actuelle que la population américaine).

De fait, les réponses formulées par Malthus à ses questions ne sont pas satisfaisantes. La meilleure réponse que l’on peut lui donner c’est qu’il n’y a pas eu de piège malthusien en Afrique : la population africaine a été multipliée par 6 depuis 1950, or la production alimentaire a suivi. Alexis Gonin nous présente un graphique réalisé avec les données de la FAO sur l’évolution de la production céréalière par rapport à la population totale et à la population rurale de 1961 à 2016. Que constate-t-on ? Pendant cette période, la 1ère courbe, celle de la quantité de céréales par habitant s’est maintenue dans une fourchette entre 140 et 180 kg/céréales/hab. Bien entendu, la croissance exceptionnelle de la population dans les décennies à venir (2,5 milliards d’hommes en 2050) nécessitera une augmentation considérable de la production brute de céréales pour maintenir la situation actuelle. Or, la 2ème courbe, celle de la production de céréales par rapport à la population rurale a augmenté depuis les années 1990 : cette augmentation de la productivité agricole signifie que la population rurale dégage un surplus pour nourrir la population urbaine, ce qui est une bonne nouvelle.

Le défi qui a été relevé hier le sera-t-il demain ? 1,3 milliards d’hommes aujourd’hui, 2,5 milliards en 2050.

Pour montrer l’ampleur du défi, notre intervenant nous donne quelques exemples. Le Nigéria compte 200 millions d’habitants, il en aura 400 millions en 2050. Le Niger (petit pays constitué de 90% de sable qui ne peut pratiquer l’agriculture que sur sa bande sud) : 5 millions d’habitants en 1980, 17 millions aujourd’hui, 80 millions en 2050; il a le record du monde du taux de fécondité avec 7,2 enfants/femme (2016). Ces chiffres peuvent inquiéter et pour ne pas être malthusien, Alexis Gonin nous propose de reprendre les questions de Malthus et d’aller un peu plus dans la complexité pour apporter quelques réponses.

2 – Quelles révolutions agricoles africaines ?

Pour répondre au défi de demain, l’Afrique doit engager des révolutions agricoles.

Alexis Gonin nous rappelle les trois grandes révolutions agricoles que l’Humanité a connues :

– La 1ère révolution agricole est celle du Néolithique il y a 12 000ans, avec la sédentarisation des hommes, rendue possible par la domestication des céréales. Cette 1ère révolution agricole correspond à l’invention de l’agriculture.

– S’il y a eu des progrès importants (invention et diffusion de la charrue dans l’Antiquité, généralisation du soc en fer et de l’assolement triennal avec jachère au Moyen Age), la 2ème révolution agricole a lieu au XVIIIème siècle, en Europe. Elle est basée sur l’association de l’agriculture et de l’élevage avec le remplacement de la sole en jachère par une sole fourragère : nourriture du bétail sur l’exploitation dont le fumier, engrais naturel, vient fertiliser la terre.

– La 3ème révolution agricole, est la révolution productiviste après la Seconde Guerre mondiale basée sur la motorisation, l’utilisation des engrais chimiques, les plantes génétiquement modifiées…

Une révolution agricole est donc un changement systémique qui fait interagir les innovations techniques, les structures foncières, les acteurs et qui s’accompagne d’un changement de philosophie de production.

L’Afrique a été touchée par ces révolutions mais elle n’a pas été un foyer des deux dernières révolutions agricoles à la différence d’autres pays du Sud (Inde, Chine) qui ont été concernés par les révolutions productivistes, appelées révolutions vertes. De fait, en Afrique, on parle toujours d’agriculture paysanne sans la vision péjorative que le terme de « paysan » a pu avoir en Europe dans les années 1960-1980. Les paysans africains, même s’ils n’ont pas toutes les techniques modernes de production, ont su s’adapter. L’Agriculture africaine change vite, elle est de plus en plus intégrée au marché (exportation de coton, du café, du cacao). D’ailleurs, la Bourse de Chicago (Bourse de commerce de denrées alimentaires) a un impact (à Poykoro par exemple) sur le mode de vie des paysans, sur leur choix de cultures (planter de l’anacardier ou du coton en fonction des cours).

Les campagnes africaines sont bien dans la mondialisation et elles ont su répondre à l’augmentation de la population. Mais demain ?

L’Afrique a besoin d’une révolution agricole, Alexis Gonin insiste sur le fait que cette révolution doit être africaine (il ne s’agit pas d’importer en Afrique un modèle de révolution agricole qui viendrait de l’extérieur).

Par ailleurs, cette révolution doit être plurielle (il n’y a pas un modèle à suivre comme cela s’est fait dans tous les pays riches (Europe de l’Ouest, Amérique du Nord, Brésil, Argentine, Australie, Nouvelle-Zélande) où la révolution productiviste s’est développée avec ses techniques standardisées sans tenir compte des écosystèmes, des climats, des sociétés avec les conséquences négatives que l’on voit aujourd’hui. En Afrique, pour réussir à relever le défi alimentaire, il est nécessaire de s’adapter aux contextes locaux, c’est le principe de l’agro-écologie.

Plusieurs questions se posent :

– Comment augmenter la production agricole pour nourrir 2,5 milliards d’Africains en 2050 (et supprimer la sous-alimentation) ?

– Comment sortir 1 milliard d’agriculteurs de la pauvreté ?

– Comment préserver les écosystèmes africains et globaux ?

Relever le défi alimentaire, c’est répondre à l’ensemble de ces questions.

2.1 – Augmenter la production…

a)…par l’augmentation des surfaces cultivées ?

Entre 1961 et 2016, l’augmentation de la production de céréales (50MT à 200MT) a été essentiellement soutenue par une hausse des rendements (8q/ha à 17q/ha) et dans une moindre mesure par l’augmentation des superficies cultivées.

Si l’Afrique est la 1ère réserve de terres cultivables dans le monde (200Mha potentiellement cultivables – pâturages, savanes, forêts – sources FAO), il n’est pas certain que cette solution soit à envisager car elle soulève deux problèmes : le problème écologique (déforestation) et le problème foncier. En Afrique, dans le droit coutumier, la terre a été léguée par les ancêtres et doit être léguée aux enfants; il n’y a pas de propriété privée, le cadastre n’existe pas. Cette philosophie est commune à tous les systèmes fonciers coutumiers africains (il est donc impensable de vendre la terre). La colonisation a voulu imposer le système de propriété en Afrique, « titriser » (donner des titres de propriétés aux Africains), cadastrer, afin que la terre puisse être un bien monnayable. Cette logique libérale a perturbé les systèmes fonciers coutumiers qui sont toujours actifs ou réactivés en cas de litige. De fait, le pluralisme des normes juridiques en Afrique a introduit une insécurité foncière. A Poykoro, pour exemple, dans les années 1960, quand le village comptait une centaine d’habitants, ceux qui y étaient nés donnaient des terres aux migrants (en Afrique, on ne refuse pas la terre à une personne qui en a besoin pour nourrir sa famille). Cela ne posait alors aucun problème : terre en abondance et pas de valeur monétaire. Aujourd’hui, la brousse est « finie » (elle a été défrichée), si bien que la pression démographique (2000habitants) sur la terre devient cause de problèmes et de conflits : les fils dont les pères avaient donné la terre à des migrants agricoles veulent la récupérer pour nourrir leur famille ce qui provoque la détresse des fils d’autochtones et des fils des migrants qui sont nés, eux aussi, dans le village. Pour éviter les conflits, les migrants quittent parfois le village pour aller dans des zones à défricher (mais il n’y en a presque plus); s’ils restent, ils n’investissent pas dans la terre (système d’irrigation par exemple) par crainte de devoir partir.

De fait, l’insécurité foncière est un blocage puissant à la modernisation des campagnes.

En revanche, l’autre facette de la philosophie foncière africaine – on donne la terre à ceux qui en ont besoin, la terre ne nous appartient pas – entre en résonnance avec les enjeux environnementaux du XXIème siècle. Il y a peut-être là des solutions pour une révolution africaine.

b)…par l’augmentation des rendements

Alexis Gonin nous donne le rendement du maïs pour montrer qu’il y a encore des possibilités d’augmentation : environ 18q/ha (50 à 60 q/ha en France) et égrène les solutions.

– La solution productiviste de la révolution agricole européenne ou de la révolution verte en Inde ou en Chine dont le package comprend les semences ou les races améliorées, les intrants chimiques (pesticides et engrais), l’irrigation, la motorisation, et pour que les agriculteurs se constituent une trésorerie qui leur permette d’investir , l’accès au crédit, les prix garantis ou les subventions.

Bill Gates a créé en 2000 une fondation philanthropique, la fondation Bill-et-Melinda-Gates, qui s’occupe notamment du problème de la pauvreté et de la faim en Afrique. En 2018, il a décidé d’investir 40 millions de dollars pour créer une « super-vache » (génétiquement modifiée) pour lutter contre la famine en Afrique. Le projet n’est pas nouveau. En 1920, les vétérinaires de Maisons-Alfort ont importé en Afrique de l’Ouest des vaches de races françaises (Charolaise, Normande). Ce fut un échec, les vaches n’ont résisté ni à la chaleur, ni à la soif. Le projet de Bill Gates c’est de mêler les gènes de bétail anglais (race Holstein) qui produit presque 20 litres de lait par jour avec de l’ADN des vaches africaines qui supportent bien mieux la chaleur. Cette « super-vache » pourrait grossir dans des enclos mais comment serait-elle nourrie ? En Afrique de l’Ouest le climat est plus aléatoire qu’en Angleterre, Normandie ou Bretagne. Le total des précipitations peut varier de 1 à 3 d’une année sur l’autre, l’herbe peut manquer. La solution ? Le nomadisme, pratique traditionnelle en Afrique : les pasteurs africains vont là où il y a de l’herbe et de l’eau. Il est vrai que les vaches africaines sont maigres, qu’elles produisent très peu de lait (4l/jour en saison des pluies, rien en saison sèche), mais elles peuvent faire des kilomètres par jour pour aller à l’herbe gratuite. Cet élevage ne coûte rien, il est donc très rentable pour les pasteurs africains qui sont très pauvres. La mobilité comme solution vaut bien la « super-vache » de Bill Gates…

Pour Alexis Gonin, la solution productiviste n’est pas adaptée à la capacité d’investissement des paysans africains. Il ne rejette d’ailleurs pas tout le package, l’irrigation est une piste à envisager.

– L’irrigation, un formidable potentiel

Aujourd’hui, 18% des terres dans le monde sont irriguées, elles participent à 40% de la production agricole. Ce sont des terres à très hauts rendements.

En Afrique de l’Ouest, seul 1% des terres cultivées sont irriguées. Il est vrai qu’historiquement, les agriculteurs africains n’ont pas mis en oeuvre les systèmes d’irrigation qui se sont développées depuis des millénaires ailleurs dans le monde, (Chine méridionale par exemple), néanmoins la marge de progression reste considérable.

Les organisation internationales (FAO, Banque mondiale pour le développement) visent 20% des terres agricoles irriguées en Afrique en 2050. Cette solution est possible et satisfaisante sur le papier mais là encore des difficultés sont à surmonter car il faut prendre en compte des paramètres socio-économiques.

Un des freins à l’investissement est l’insécurité foncière, pour exemple : le fils de migrant à Poykoro par crainte qu’on lui prenne sa terre, n’investira pas dans une motopompe pour irriguer son champ de bananiers. De même, l’insuffisance des infrastructures de transport (pistes en terre défoncées, impraticables en saison des pluies) rend difficile l’écoulement de la production (bananes, maïs, tomates) au-delà des marchés locaux ou régionaux. Pourtant l’ouverture plus large sur les marchés nationaux et mondiaux permettrait aux agriculteurs de dégager un revenu susceptible d’être investi. Il y a un autre problème, celui du coût de l’investissement dans des systèmes d’irrigation : entre 3000 et 20000 euros/ha (motopompe, goute à goutte) ce qui représente une fortune pour l’agriculteur africain. Il y a bien des aides comme le microcrédit mais celui-ci reste limité. Il y a un autre exemple d’un système qui a bien fonctionné, celui des filières coton. Ces filières ont été mises en place dans les années 1950, en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale, par la Compagnie Française pour le Développement des Fibres Textiles. Lors des indépendances, l’africanisation réussie des structures dans le cadre de sociétés nationales a permis la poursuite du développement du coton dans la zone des savanes. Quel était le principe ? Les sociétés nationales donnaient aux agriculteurs burkinabés ou maliens, les semences et les intrants chimiques, en début de campagne. La récolte faite, les agriculteurs la vendait à la société qui retenait le prix des semences et des intrants. Cette possibilité de ne pas avancer de trésorerie a permis à beaucoup d’agriculteurs d’investir leurs revenus l’année suivante (paire de boeufs, charrue…). Cette trajectoire vertueuse de développement rend compte du boom cotonnier en particulier au Mali et au Burkina Faso, le « miracle du coton ». Dans les années 1990, ces filières étatiques ont été démantelées et privatisées. Les arguments de la Banque mondiale sont nombreux, en particulier, la faible incitation à la diversification des cultures, la rigidité du système (le prix garanti à l’avance empêche, en période de hausse des cours du coton d’obtenir par l’agriculteur un revenu plus élevé, et en période de baisse des cours à des déficits qu’il faut renflouer par des bailleurs de fonds). D’une façon générale, le démantèlement des filières avait pour objectif à davantage ouvrir le jeu cotonnier (action des lobbies et des firmes internationales pour rentrer sur un marché protégé). Depuis, les producteurs de coton africains qui cultivent 2 à 3 hectares (environ 80 jours de travail pour un hectare) entrent en concurrence avec les producteurs américains qui disposent de 1000 hectares en moyenne(12 heures de travail par hectare). Ce libéralisme asymétrique joue aux dépens des agriculteurs africains dont la situation s’en trouve fragilisée.

– La promesse de l’agro-écologie

Alexis Gonin nous présente une des techniques de l’agro-écologie qui est très appréciée en Afrique : la technique du zaï

Dans la zone sahélienne, face à la dégradation sévère des terres agricoles provoquée par la sècheresse et les cultures, les agriculteurs burkinabés ont expérimenté la technique du zaï, système des trous à semis. Cette technique, importée du Mali, a été adoptée par les agriculteurs du nord du Burkina Faso après la sècheresse des années 1980. Cette pratique consiste à creuser, pendant la saison sèche, manuellement à l’aide de la houe à manche court des trous de 20 à 40 cm de diamètre, de 15 à 20 cm de profondeur, en rejetant la terre dans le sens de la pente pour capter dans les trous les eaux de ruissellement. Dès les premières pluies, l’agriculteur y dépose la fumure animale. Deux semaines plus tard, on y dépose en poquets les graines (sorgho ou mil); sur la photo, il s’agit du mil qui s’est bien développé grâce aux engrais naturels et à l’eau de ruissellement piégé dans les trous.

Cette technique pratiquée traditionnellement par les paysans africains respecte les agro-systèmes, elle permet de régénérer la terre mais elle nécessite un apport suffisant de fumure, ce qui n’est pas toujours possible. Par ailleurs, la pression foncière incite les paysans à défricher ou à mettre en cultures les zones où pâturent le bétail. Cette concurrence foncière parfois violente entre agriculteurs et éleveurs ne permet pas de développer une trajectoire d’intégration agriculture/élevage.

Notre intervenant nous rappelle que si, sur le papier, les solutions semblent réalisables (augmentation de la production, augmentation du revenu des agriculteurs, respect de l’environnement), sur le terrain, les problèmes socio-structurels, très difficiles à gérer, sont des blocages au développement.

Si les blocages existent, les atouts pour une révolution agricole sont nombreux :

– la croissance démographique (population jeune, innovante, main d’oeuvre importante)

– des filières performantes : pour exemple, le prix de la viande en Europe entre le producteur et le consommateur est multiplié par 5 à 8 fois; en Afrique, il est multiplié par 1,2 à 1,9 fois.

– des populations résilientes qui subissent les chocs (aléas climatiques, guerres, famines) et réagissent

– des « ressources » africaines : pour exemple, le pastoralisme, pratique africaine traditionnelle d’élevage, est une pratique intelligente qui est adaptée aux enjeux environnementaux du XXIème siècle; il en est de même pour la philosophie foncière des origines qui mériterait d’être réactivée.

Les difficultés ?

– cette même pression démographique, s’il faut sortir du piège malthusien, il est vrai que la croissance démographique pose un énorme défi (bouches à nourrir, pression foncière…)

– la concurrence des importations évoquée avec le démantèlement des filières coton. Les politiques agricoles sont déficientes en Afrique à la différence de l’Europe qui a mené la révolution productiviste grâce à la PAC (Politique Agricole Commune) en protégeant les agriculteurs européens par des prix garantis ou des subventions; de même pour les agriculteurs indiens lors de la révolution verte. Les Etats africains n’ont pas les moyens ou la volonté politique de protéger les agriculteurs des marchés mondiaux (exemple pour le coton).

– la pression foncière, largement évoquée

– la dégradation des sols provoquée par la surexploitation, le manque d’investissement pour les protéger et le réchauffement climatique

– l’incertitude climatique est, en effet, un vrai souci pour l’agriculture africaine. Le réchauffement climatique, avec un impact sur les précipitations, devrait toucher plus durement les régions tropicales que les régions tempérées. Si les prévisions sont difficiles à établir pour 2050, on constate déjà, pour prendre l’exemple du Sénégal, une diminution des précipitations et des conséquences sur les récoltes (en particulier le sorgho ou le maïs qui nécessitent plus d’apport en eau que le mil).

Pour conclure,

Si le défi alimentaire est grand, il nécessite des changements très importants qui prennent l’ampleur d’une révolution agricole. Le défi est systémique, il est à la fois alimentaire (nourrir à sa faim toute la population), socio-économique (sortir les agriculteurs de la pauvreté)et environnemental.

Alexis Gonin souhaite nous communiquer le sens de sa communication, il s’agit d’un plaidoyer pour la géographie et les sciences humaines. Parmi les fonctionnaires et les personnes qui gouvernent, il manque des géographes, des sociologues, des anthropologues, des économistes politiques qui sont ancrés dans la réalité des sociétés. Le défi alimentaire n’a pas que des solutions techniques et surtout ces révolutions agricoles doivent être africaines; les Africains possèdent, par leurs ressources naturelles, leur philosophie, leur culture, la jeunesse de leur population, les atouts nécessaires pour inventer leur agriculture de demain.

Questions

1 – Nous sommes allés au Togo et nous avons vu deux aspects que vous n’avez pas évoqués dans votre communication. Le 1er aspect qui rebondit sur votre intervention est la prise en charge d’une agriculture par les Africains dans l’agroforesterie avec la préservation des terres, un beau développement au nord de Lomé. Le 2ème aspect qui nous a beaucoup affolé, c’est « l’invasion » des Chinois qui pratiquent sur de grands espaces la culture intensive du coton. Cette monoculture qui se développe dans certaines régions n’est pas une agriculture africaine et elle risque d’accélérer l’usure des sols et de développer des pathologies végétales.

Je vous remercie pour ces deux compléments.

Je n’ai en effet pas développé l’agroforesterie (j’ai pris comme exemple d’agro-écologie, celui du zaï) qui respecte les écosystèmes. Ce qui est intéressant, c’est qu’il y a beaucoup d’innovations qui fonctionnent bien, mais pour qu’il y ait révolution, il faut que ces innovations locales se multiplient et se diffusent. C’est là le défi.

Je n’ai pas évoqué le 2ème aspect car je me doutais bien qu’il serait abordé lors du débat ! On parle de land grabbing (accaparement des terres) pour désigner l’acquisition controversée de grandes étendues de terres agricoles (plusieurs milliers d’hectares) auprès des pays en développement par des entreprises transnationales et gouvernementales ou d’investissement foncier à grande échelle (terme préféré par les investisseurs), question de point de vue… Il n’y a pas que la Chine qui a acheté des pans entiers de terres africaines, il y a aussi les Etats-Unis, les pays d’Europe (France, Royaume-Uni), les pays du Moyen-Orient (Qatar) ainsi que des pays africains (Libye au temps de Kadhafi, Afrique du Sud). Comment cet accaparement s’est-il mis en place ? Les Etats africains aux indépendances ont repris la fiction coloniale : les terres n’appartenant à personne puisque personne n’a de titres de propriété, appartiennent donc à l’Etat. Jusque dans les années 2000, les Etats africains ont maintenu cette fiction sans intervenir; les agriculteurs cultivaient les terres selon le système coutumier en donnant de façon symbolique, une part de céréales, un chèvre ou un cabri au chef de terre. Depuis la crise alimentaire de 2008, sous la pression des investisseurs étrangers et pour renflouer leur trésorerie, les Etats africains ont décidé de vendre ces terres. Les agriculteurs sont déguerpis pour la mise en culture sur des milliers d’hectares de maïs, tournesol, canne à sucre, riz. Il y a beaucoup de résistances locales, certaines sont victorieuses mais ce qui est très inquiétant, c’est le risque de l’émergence de paysans sans terre en Afrique, continent qui, à la différence de l’Amérique du Sud ou de l’Amérique centrale, n’avait pas ce lourd héritage historique. Une population rurale qui viendra s’entasser, sans travail, dans les bidonvilles des mégapoles africaines.

2 – Quand nous sommes allés en Afrique, nous avons constaté des différences entre les régions du manioc où les paysans travaillaient seuls et celles des céréales où les paysans travaillaient ensemble. Pourquoi cette différence ?

En effet, votre constat est juste. Il y a « l’Afrique des paniers » qui pratiquent la culture des tubercules (manioc, igname). Elles peuvent rester en terre et chaque jour, le paysan va au champ pour prendre la ration quotidienne pour sa préparation. Cette technique permet d’éviter les razzias. Et il y a « l’Afrique des greniers » où l’on cultive le mil, le maïs, le sorgho qui nécessitent une récolte par an. La moisson est faite par la communauté et engrangée dans des greniers qu’il faut aussi protéger collectivement des razzias. La gestion collective des ressources (pâturages, systèmes d’irrigation) peut être un autre élément de la révolution africaine. On retrouve là, les « communs » du Moyen Age en Europe. La terre en Afrique, qui selon le système coutumier est le patrimoine des générations passées, présentes et futures, peut être considérer comme un commun. Cette gestion traditionnelle qui est au centre de la philosophie africaine pourrait être un des ferments de la révolution agricole : dépasser la propriété et respecter les écosystèmes.

3 – Vous venez d’évoquer les communs au Moyen Age, ils ont été détruits par les physiocrates et la Révolution de 1789 pour développer la propriété privée. Il semble que l’on fasse la même chose aujourd’hui en Afrique en supprimant le système traditionnel de mise en commun des terres au profit de la propriété privée alors que la gestion collective serait une piste pour la révolution agricole en Afrique.

En effet, l’idéologie libérale fait des dégâts en Afrique mais il y a aussi des résistances de la part des agriculteurs africains. L’esprit libéral a créé beaucoup de confusions dans les campagnes mais il ne s’est pas vraiment implanté. En revanche, il ne faut pas idéaliser le système traditionnel; comme partout, il y a dans les villages africains des inimitiés féroces, des luttes de pouvoir, des conflits. Néanmoins, la philosophie africaine peut être un atout pour réinventer des gestions en commun des pâturages, des systèmes d’irrigation. Aujourd’hui, face aux impasses de l’idéologie propriétaire, les alternatives que proposent les communs et l’économie de partage sont une piste très sérieuse. Pour le moment ces gestions en commun n’ont pas dépassé le niveau local, comment changer d’échelle ?

4 – Existe-t-il à l’échelle internationale en Afrique, une gestion en commun, par exemple pour le pastoralisme, avec la possibilité de traverser les frontières ?

En Afrique de l’Ouest, il y a des accords pour les pistes de transhumance. Mais ces efforts d’harmonisation au niveau international ne sont pas toujours une réalité sur le terrain où souvent les douaniers aux frontières rackettent les pasteurs. Là encore, il y a des progrès mais les problèmes subsistent.

5 – Vous avez évoqué en début de votre exposé les pays des Grands Lacs. Le Rwanda fait figure de réussite en Afrique. Avec 11 millions d’habitants sur une superficie proche de la Bretagne, la pression démographique est forte. Dans ce pays qui a connu des conflits d’une grande violence entre agriculteurs et pasteurs dans les années 1990, toutes les surfaces des collines sont exploitées avec le maintien d’une agriculture paysanne. Comme il manque des pâturages, on assiste à un début de stabulation du bétail. Pour relever le défi alimentaire, le modèle rwandais est-il exportable ?

Il y a peu de communication entre l’Afrique Australe, l’Afrique du Sud, l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique de l’Est au niveau politique ou des organisations paysannes. Les modèles ne se diffusent donc pas facilement même si les Africains suivent de très près les évolutions grâce aux médias. Vous avez eu raison de parler avec beaucoup de prudence du Rwanda car quand on aborde le génocide, il faut distinguer les causes structurelles (et parmi ces causes la pression démographique très forte et la concurrence entre pasteurs et éleveurs) des causes conjoncturelles (manipulations politiques, enjeux de pouvoir) qui ont activé la poudrière de la pression foncière. La situation a été la même pour la Côte d’Ivoire dans les années 1990. La guerre a éclaté quand le cours du cacao a chuté entrainant des difficultés économiques. Les jeunes Ivoiriens, sensibles à la défense de l’ivoirité développés dans les discours politiques sur fond de luttes de pouvoir, quittent Abidjan où ils ne trouvent plus de travail et reviennent dans les campagnes pour reprendre les plantations de leurs parents alors exploitées par les Burkinabés (ils étaient 5 millions en Côte d’Ivoire). Le foncier activé par des intérêts de pouvoir est une poudrière en Afrique.

6 – Comment sont nourries les populations urbaines ?

Les filières locales sont très bien organisées entre les campagnes et les villes mais elles ne sont pas suffisantes. Une grande partie est assurée par les importations. Les Européens, les Américains et les Chinois commencent à s’emparer de ces marchés. Le lait par exemple est fourni en grande partie par du lait déshydraté européen, il est 5 fois moins cher que le lait local parce qu’il n’y a pas de taxes à l’importation. Mais il y a aussi d’autres problèmes : les vaches africaines ne produisent pas assez de lait en période sèche et les chaînes du froid, nécessaires pour le transport du lait, sont déficientes. En revanche, quand un Etat met en place une politique qui protège ses agriculteurs, le produit local devient compétitif. La Côte d’Ivoire qui importait des poulets d’Europe par containers a rendu le poulet local (« poulet bicyclette ») compétitif quand les importations ont été taxées. Mais mise à part quelques exemples locaux, les importations de lait, de viande, de riz (Thaïlande) font d’énormes dommages à l’agriculture africaine. Si elles permettraient de relever le défi alimentaire, elles ne résoudraient pas la pauvreté de centaines de millions d’agriculteurs.

Compte rendu rédigé par Christiane Barcellini

relu par Alexis Gonin