Sous la direction de Nicolas Ginsburger, Marie-Claire Robic, Jean-Louis Tissier

Collection Territoires en mouvements. Editions de la Sorbonne.2021

Voici un livre bienvenu et qui s’inscrit dans la ligne, inaugurée par Philippe Pinchemel, d’une nécessaire histoire de la géographie de langue française.

Le livre comporte 4 parties :

1. Géographier sous contrainte en zone libre et occupée

2. Près de Vichy ?

3. Hors des frontières : géographes à l’étranger et en exil.

4. Figures de résistants et de victimes

Le titre indique qu’il ne s’agit pas d’une histoire de la géographie, ni dans son orientation scientifique, ni dans ses relations avec les autres sciences sociales.

Il ne s’agit pas non plus, théoriquement du moins, de l’histoire de l’institution au sein de l‘enseignement et de la recherche. Toutefois ce dernier pari est difficile à tenir, parce que les géographes n’existent guère en dehors de leur statut professionnel et que ce dernier est nécessairement évoqué en permanence.

En revanche il s’agit d’un très sérieux travail historique. On rassemble ici des matériaux, soit des textes imprimés mais inégalement connus, soit des archives personnelles, familiales ou institutionnelles, dont la collecte obstinée n’est pas l’élément le moins remarquable de cet ouvrage. On collecte aussi des interviews qui n’ont pas donné lieu à publication, ni même parfois à un texte écrit. Dans cette recherche soulignons le mérite des jeunes historiens qui ont trouvé là un terrain à leur mesure. Et aussi le texte de notre ami Denis Wolff sur Albert Demangeon. (suite…)

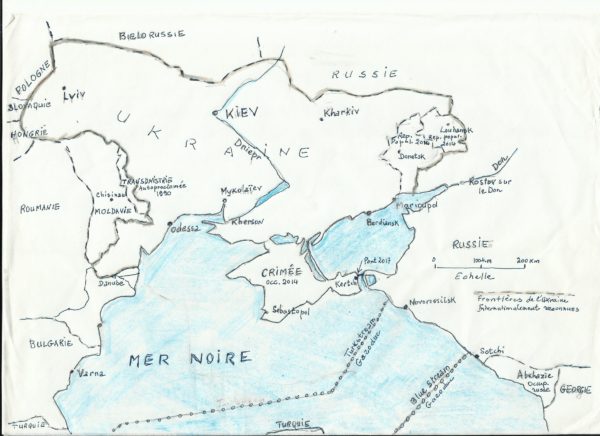

Nous nous réjouissions de recevoir, le 8 mars prochain au Flore, Cédric Gras, géographe, grand voyageur (1), et excellent écrivain. De nombreuses questions suscitaient notre curiosité : rapport entre voyage et écriture, nécessité du temps long pour appréhender un lieu, goût des confins et des frontières, dilection particulière pour le monde russe de Mourmansk à Vladivostok. Il y a vécu plusieurs années dont cinq en Ukraine où il dirige l’Alliance française de Donetsk en 2014 lorsqu’intervient la révolution de Maïdan. Son expérience des déchirements qui affectent alors le Donbass sécessionniste est transposée dans un roman, Anthracite (2). Très affecté par la situation actuelle de l’Ukraine, Cédric Gras a décidé de s’y rendre. Nous le retrouverons à son retour pour un café consacré à ce pays.

Nous nous réjouissions de recevoir, le 8 mars prochain au Flore, Cédric Gras, géographe, grand voyageur (1), et excellent écrivain. De nombreuses questions suscitaient notre curiosité : rapport entre voyage et écriture, nécessité du temps long pour appréhender un lieu, goût des confins et des frontières, dilection particulière pour le monde russe de Mourmansk à Vladivostok. Il y a vécu plusieurs années dont cinq en Ukraine où il dirige l’Alliance française de Donetsk en 2014 lorsqu’intervient la révolution de Maïdan. Son expérience des déchirements qui affectent alors le Donbass sécessionniste est transposée dans un roman, Anthracite (2). Très affecté par la situation actuelle de l’Ukraine, Cédric Gras a décidé de s’y rendre. Nous le retrouverons à son retour pour un café consacré à ce pays.