|

|

|---|

Le désert est longtemps resté un espace répulsif. Seuls quelques guerriers et quelques explorateurs osèrent, pendant des siècles, s’aventurer dans ces étendues vides et inhospitalières. Pourtant, le désert est désormais devenu un espace attractif, source d’inspiration et de fascination pour les touristes, les scientifiques, et tous ceux qui – pour une raison ou pour une autre – attachent un intérêt particulier à ces espaces quasi vierges susceptibles d’être exploités (parfois de manière particulièrement lucrative, si l’on en croit les projets sahariens menés par plusieurs firmes pétrolières).

Longtemps considéré comme une contrainte, le désert est désormais devenu une ressource à valoriser, voire même à préserver. Cette redécouverte du désert s’accompagne d’un intérêt littéraire renouvelé pour cet objet.

Dans un contexte de colonisation, nombre d’écrivains firent du désert un de leurs espaces de prédilection. En 1894, Pierre Loti raconte, dans Le désert , sa traversée du Sinaï. Quelques décennies plus tard, Saint Exupéry place au cœur de plusieurs de ses récits le désert, cette « prison de sable » effrayante et attirante. Après un long oubli pendant la deuxième moitié du 20 ème siècle (période marquée par une forte poussée urbaine, qui imprègne largement la littérature), le désert réapparaît, à l’aube du 21 ème siècle, comme espace privilégié d’expression d’une préoccupation environnementale montante. C’est dans ce courant que s’inscrit Jean-Marie Gustave Le Clézio.

Au premier abord, rien ne prédisposait Le Clézio à s’intéresser au désert. Son enfance niçoise l’eût davantage orienté vers des horizons méditerranéens (auxquels il ne fut d’ailleurs pas insensible). Pourtant, ici comme souvent, le déterminisme se heurte aux aléas de l’existence.

Le désert de Le Clézio est d’abord imaginaire. Lui-même écrira : « Longtemps, je m’étais contenté de quelques traversées, jamais je ne m’y étais arrêté. Il s’agissait d’une attirance verbale. J’étais attiré par ce que les autres m’avaient dit du désert ». Ce n’est que tardivement, lors de la rédaction de Gens des nuages , que Le Clézio acquerra une connaissance directe et approfondie du désert, en traversant les étendues sahariennes avec sa femme.

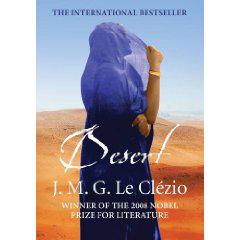

Mais, avant même cette première rencontre, Le Clézio développe un véritable intérêt pour le désert. Il en fera le cadre spatial de plusieurs romans. Dans Désert (publié en 1980) cet espace fascinant et effrayant est bien plus qu’un simple support de l’action. Il est un espace connu, pratiqué et fantasmé. Il est ce personnage éponyme par lequel et pour lequel l’histoire se trame. Il est le fondement d’un roman où la seule mesure qui soit est celle de l’infini désertique.

Un espace de la brutalité

Le désert de Le Clézio est en premier lieu un espace de la brutalité.

Dès la première page de son roman, Le Clézio écrit « le vent soufflait continûment, le vent du désert, chaud le jour, froid la nuit ».

Cette brutalité est d’abord celle des milieux. Celle du sirocco qui, de son souffle brûlant, assèche la terre et dessèche les corps. Celle des nuits glaciales, qui succèdent aux jours torrides. Celle des sols caillouteux qui ensanglantent les pieds nus des marcheurs.

Mais c’est également celle des hommes. Désert se déroule pour partie dans un contexte de conquête coloniale. Les Européens investissent les lointaines marges sahariennes, chassant les populations autochtones, les brutalisant souvent. De part et d’autre, la violence est la règle. Le silence du désert est constamment troublé par les salves de coups de feu qui accompagnent l’avancée des troupes françaises. Les peuples autochtones ne sont pas non plus étrangers à la violence. Eux-mêmes emportent avec eux dans leur fuite « des poignards et des fusils », qui leur permettent de se défendre et parfois d’attaquer.

L’étendue désertique est pétrie de violence. Chacun survit dans l’isolement, loin de tout et loin de tous. Dans cet univers inhospitalier, la souffrance et la mort règnent en maîtres. La faim, la soif et la fatigue tiraillent les corps et hantent les esprits. Parfois, le cadavre desséché d’un homme ou d’une bête (ces témoins d’un combat perdu d’avance entre la finitude humaine et l’infini du désert) vient rappeler aux hommes des sables l’inéluctable destin qui fut celui de leurs ancêtres et qui sera le leur.

Mais cette brutalité est relative.

Un espace-refuge

Le désert est également un espace-refuge.

C’est dans l’infini des sables que les « hommes bleus » fuient la brutalité des colonisateurs. C’est dans le silence du désert que Lalla choisit d’ériger le berceau de son enfant, refusant le confort aseptisé d’une clinique française.

On retrouve ici une fonction commune du désert, qui fait de cet espace un véritable glacis défensif, mis à profit par des populations minoritaires volontiers persécutées 1 .

Certes, l’agressivité des milieux subsiste. Certes, le désert demeure un lieu de l’isolement. Mais cet isolement n’est plus une contrainte. Il devient une ressource, qui permet à des populations de se maintenir à l’écart d’une menace extérieure.

En ce sens, le désert se pare d’une connotation positive, très éloignée des imaginaires communs qui façonnent les milieux extrêmes.

Un espace de l’espoir

Le désert est un espace de l’espoir.

Dès le lendemain de l’attaque européenne, « quand tout fut fini, les derniers hommes bleus ont recommencé à marcher, sur la piste du sud, celle qui est si longue qu’elle semble n’avoir pas de fin. […] Il n’y avait pas de fin à la liberté, elle était vaste comme l’étendue de la terre, belle et cruelle comme la lumière, douce comme les yeux de l’eau. »

Car, pour reprendre les termes de Le Clézio, le désert est « le dernier pays libre » ; cet ultime lieu qui résiste encore à l’asservissement de l’homme par une injonction désormais généralisée à la vitesse et à la fluidité.

En ce sens, le désert est l’antithèse de l’urbain. Il est ce lieu où le silence remplace le vacarme assourdissant de la ville. Il est ce lieu où les douces courbes ondoyantes des dunes ocres remplacent les façades angulaires des immeubles (ces « cubes » blancs et froids, qui privent le paysage de toute esthétique et qui défigurent jusqu’au bleu de la mer). Il est ce lieu où les lentes pérégrinations des nomades se substituent au flux incessant des voitures et des trains.

Le désert est ce lieu où s’apprend un nouveau rapport à l’espace et au temps 2 . Un rapport où l’appropriation ne signifie pas la possession d’un espace, mais la capacité à le rendre approprié à l’usage que l’on en fait (appropriation qui ne peut être acquise que par une connaissance approfondie du milieu, élaborée progressivement, au fil des pas et par-delà les générations).

Car, dans un espace sans cesse mouvant 3 , dans un espace où il n’est guère de barrière matérielle qui puisse tenir, posséder un territoire, c’est avant tout en maîtriser les codes, en savoir les dangers, en connaître les richesses.

Loin des visions orientalistes idéalisatrices, le désert est ici présenté dans toute sa beauté et dans toute sa cruauté. Le désert est à la fois cet espace du danger permanent et cet espace fascinant de solitude et de liberté.

Espace de la marge, espace où les tumultes du monde ne parviennent qu’atténués par l’éloignement et la contrainte, le désert est également un espace d’innovation, où le vide laisse libre cours à l’imagination, pour inventer de nouvelles manières de mettre en commun l’espace.

Natacha Cousy

1C’est le cas pour les protestants français qui, au 17ème siècle, choisirent le terme symbolique de « désert », pour désigner l’abri cévenol où ils se protégeaient des assauts menés par les troupes royales.

2Rapport qui se perpétue jusque dans les villes, prêtant aux nomades et à leurs descendants des pratiques urbaines inspirées des savoir-faire spatiaux propres aux hommes du désert, comme s’ils avaient développé, sur le flanc des dunes fragiles, un « habitus » qui les distingue, en tout lieu, des descendants de sédentaires.

C’est un roman fascinant par la forme et le fond… J’apprecie le fait qu’en lisant « le desert » c’est comme nous y étions.