Le dessin du géographe n°71

La modestie du titre du livre de Christian Seignobos : « Des mondes oubliés. Carnets d’Afrique » (IRD Editions Parenthèses 2017 310 p.) ne rend pas compte de son extrême richesse : c’est le produit de multiples missions, d’années d’enseignement dans des établissements scolaires et universitaires du Cameroun et du Tchad, d’errances aussi, de nomadisme au gré de sollicitations diverses, bref de plus de quarante ans de vie.

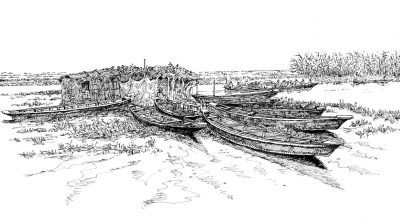

C’est un carnet de dessins. Christian Seignobos dessine depuis toujours. Il dit lui-même ne pas se rappeler de temps de sa petite enfance où il n’ait pas dessiné, ne serait-ce que pour échapper à l’ennui.

Par l’importance qu’il accorde au dessin, cet ouvrage de géographie détonne dans la production contemporaine, où on avait pu croire que cette forme d’illustration était en voie de disparition.

« Mondes oubliés, carnets d’Afrique», le titre renvoie au passé et très souvent à un passé disparu. Il s’agit moins d’une mémoire que d’une vie de géographe, ou comme le dit l’auteur, d’un itinéraire : une quarantaine d’années passées autour du Lac Tchad, car « le temps cumulé sur les mêmes lieux donne de l’épaisseur au palimpseste des souvenirs ». Rien de mélancolique, ni de geignard ; il s’agit de prendre en compte le vécu de l’auteur pour rendre le présent.

Les souvenirs sont ordonnés thématiquement et surtout illustrés de centaines de dessins au trait. Les dessins sont les témoins des mondes oubliés, ils sont le rempart contre l’oubli. Le qualificatif « illustré » est faible et ne rend pas compte de la structure du livre, où, le texte accompagne l’élément distinctif qui est le dessin. Grâce à ce dernier, Christian Seignobos peut dire : voici ce que j’ai vu de mes yeux. Le texte est là pour expliquer mais on pourrait dire qu’il est composé uniquement de légendes des dessins. En ce sens, ce livre est unique. Mais en même temps les textes prennent souvent le dessus sur l’image, en quelque sorte malgré les efforts de l’auteur, sans doute parce qu’ils peuvent mieux exprimer les nuances et qu’ils disent le temps.

Décrivons les thèmes retenus. La plupart des titres sont sans surprise : les paysages, les architectures vernaculaires, les techniques agricoles, les élevages en voie de disparition, les peuples et métiers de l’eau, les rites en voie d’extinction, sans oublier un intérêt particulier pour la flore (les arbres, les plantes cultivées), la faune y compris les insectes. Les divers chapitres montrent le degré de connaissance et d’approfondissement des thèmes. Parle-t-on des plantes cultivées ? J’apprends l’existence d’un coton pérenne, d’un igname géant, le tout en voie de disparition, pour des raisons pas toujours évidentes ni « naturelles » : désir mal compris de modernisation, pression des autorités coloniales avant l’indépendance. Les anecdotes disent une très remarquable connaissance, sans limite de spécialisation, de détails de l’évolution floristique : l’éleusine, une céréale, n’est conservée qu’à titre d’objet rituel dans le cas où, la pêche étant mauvaise, on n’a pas réussi à apaiser les génies de l’eau ; l’éleusine sert à « réactiver un sacrifice ». Les anecdotes disent aussi la curiosité du chercheur: il faut pénétrer dans une arrière-cour du palais du sultan de Pouss pour que l’œil exercé de Christian Seignobos repère quelques plants d’éleusine.

Tous ces détails prennent du sens, sans qu’il soit nécessaire de recourir à la théorie ou à l’abstraction. Ce qui n’empêche pas de généraliser sans jamais insister, sans lourdeur inutile. L’auteur conclut : « la rentabilité sociale a depuis longtemps pris le pas sur celle de l’économie » (p.110)

La passion pour l’entomologie le conduit à une reconnaissance flatteuse par les spécialistes. Seignobos est le seul géographe à s’enorgueillir de ce qu’un insecte, Lophyra Seignobosi, porte son nom.

Mais, Seignobos ne s’arrête pas là. La violence contemporaine l’intéresse : le voici qui intègre dans ses dessins les terroristes de Boko Aram, qui sévissent autour du Lac Tchad. On n’est plus dans le le dessin sur le vif : ce serait trop dangereux et il s’agit alors de se mettre à l’abri. Seignobos souligne ce que Boko Aram doit à deux innovations : le téléphone portable et la moto chinoise bon marché. Il démontre qu’on peut traiter par le dessin tous les sujets.

Dans un avant-propos très éclairant, et dans une postface qui ne l’est pas moins, Seignobos explique comment le chercheur reconstitue ce qu’il voit, en fonction de ses propres finalités, tout en utilisant les procédés de représentation (noir, grisé, pointillé, hachuré) que les graphistes ont fixés depuis longtemps, depuis qu’ils travaillent pour des éditeurs. Seignobos revendique la dette qu’il a envers les dessinateurs du XIX° siècle qui, dans « Le Voyage autour du monde », revue éminemment populaire, reprenaient les esquisses des voyageurs explorateurs, ou leurs photographies, pour les besoins de la publication. Il ne s’agit pas ici de reproduire une géographie du XIX° siècle, mais de montrer par l’exemple ce que le dessin peut apporter aujourd’hui.

Seignobos souligne que sur le terrain le chercheur enquêteur est toujours « contraint par le temps ». On ne peut jamais terminer, achever un dessin sur le moment : « Comme pour les peintres naturalistes, il convient toujours de repasser par l’atelier ». Ce qui nous renvoie aux dessinateurs du XIX° siècle. Pour n’être pas pressé par le temps, il faut recourir à la photo. Et la photo de maniement commode apparait seulement vers 1880 avec Eastman Kodak. Seignobos avait un appareil photo, mais on lui a dérobé et il n’en a jamais acquis d’autre.

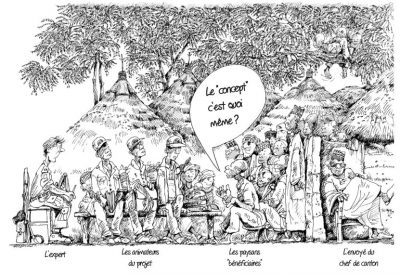

L’auteur s’interroge in fine sur la notion même de développement et plus généralement sur le vocabulaire de ce qu’on appelait la coopération, avec le jeu respectif des experts, des autorités locales jusqu’aux instances de la lointaine capitale, bref sur toute cette organisation censée déverser les bienfaits de la modernité. C’est là que s’exerce son ironie dans des dessins où ces personnages sont croqués. On voit apparaître dans le dessin l’enquêteur envoyé par une ONG ou quelque instance internationale, les paysans interrogés, le chef de village qui ne comprend pas le vocabulaire employé, les observateurs du gouvernement.

Non sans que Seignobos remarque que les Africains sont insensibles à cette ironie du dessin. Non pas que l’ironie n’existe pas dans leur propre culture, mais elle est orale et il est difficile de communiquer celle du trait dessiné.

Le livre se termine par un questionnement sur le travail du chercheur lui-même. S’agit-il de « s’approprier des parts d’exotisme » ?

Seignobos est inquiet : « Dans la succession des modes développementistes, combien de disciplines confrontées au terrain ont réalisé qu’elles n’avaient finalement produit que de pseudo-savoirs ? ».

Il décrit l’histoire de ce qui fut la science coloniale (on enseignait la géographie coloniale en France, en vertu d’un assentiment général à cette démarche), puis la coopération, puis l’aide aux pays sous-développés, puis la « configuration développementiste ». Le bilan est pour le moins ambigu : les « recettes du développement » sont épinglées à juste titre. Il en restera cependant quelque chose, même si les résultats ne sont pas ordinairement à la hauteur des ambitions.

Christian Seignobos est bien conscient que son histoire personnelle s’articule avec ces idéologies successives. Elle se confond avec celle de sa recherche, si bien que dans ce livre on passe sans arrêt de l’une à l’autre et que tous les allers-retours sont possibles et qu’ils sont féconds. Dès lors ceux qui peu ou prou appartiennent à la même génération peuvent ressentir à la lecture de ce livre une inquiétude : une telle imprégnation lente d’un terrain est-elle encore possible de nos jours, compte tenu des modalités qui régissent les programmes de recherche, de la nécessité de faire court et vite ?« Le terrain de recherche, pour moi, c’est le lieu où j’ai un financement » nous a dit un jour un collègue.

« Ne suis-je pas sorti du périmètre de sécurité de ma discipline ? », se demande l’auteur ? Pourquoi pas : il est agronome, botaniste, mais aussi anthropologue, sociologue. Il est justifié non pas pour son respect des frontières entre sciences sociales, mais pour son souci d’aller voir ce qu’il y a de l’autre côté.

Il faut rassurer Christian Seignobos : s’il a franchi les frontières du questionnement géographique, c’est que ce dernier était trop étroit. Il contribue à lui donner une ampleur bienvenue : il y livre certainement « un témoignage, mot dont l’inflation a perturbé l’innocence ».

Paul Pélissier disait un jour à propos des études sur les paysanneries africaines qu’il a pratiquées et animées : « Qu’est-ce qu’on fait avec les copeaux ? » Avec les copeaux de sa recherche et de sa vie, Christian Seignobos a écrit et dessiné un maître-livre.

Michel Sivignon, 18 avril 2018

Christian Seignobos. Des mondes oubliés. Carnets d’Afrique. IRD Editions Parenthèses Marseille 2017. 307 p.