Caravane sogdienne et gardes turcs. Lit funéraire du Musée Miho, Chine, VIè siècle

Ecoutez ce que nous dit Etienne de la Vaissière, en guise d’introduction : « Cher lecteur, tu vas entrer en eaux profondes et rien ne sera familier, rien ne sera connu, de peuples étrangers en toponymes abscons. Plonge ! Accepte d’être perdu, va de carte en carte … tu découvriras un monde immense ».

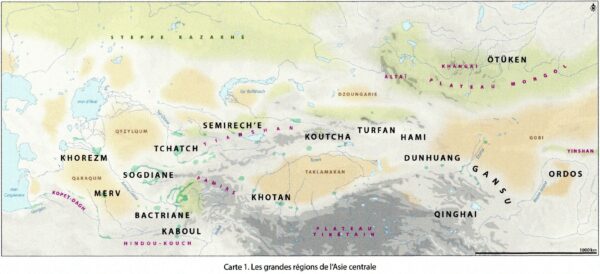

Cet ouvrage exceptionnel ne compte pas moins de 125 cartes et illustrations diverses : peintures, miniatures, manuscrits, estampes et statues. Je ne résiste pas au plaisir de vous faire partager la carte ci-dessous. Elle vous sera nécessaire pour comprendre l’importance que cette région a et a eue depuis la nuit des temps.

A la fin de l’ouvrage, de cette somme devrais-je dire, qui compte plus de 600 pages, Etienne de la Vaissière nous propose une chronologie (en 6 pages) des faits essentiels qui se sont produits entre 300 et 850 de notre ère et un additif intitulé « Coulisses » de 30 pages dans lesquelles il explique sur quelles bases et avec quels outils, il a œuvré pour relier des textes très dispersés de Dunhuang à la Bactriane.

L’ouvrage compte 7 parties, précédées de l’analyse d’une lettre extraordinaire datant du IV ème siècle de notre ère, retrouvée en 1907 par l’explorateur Aurel Stein. Elle avait voyagé sur 2 600 km de pistes caravanières depuis le Gansu (actuelle province de Chine), jusqu’en Ouzbékistan. Rédigée en 303 par un marchand de Samarcande, elle témoigne de l’existence d’un commerce transasiatique de très grand rayon, reliant la Chine au monde iranien. Sogdiens, Indiens, Chinois, nomades s’y croisent, auxquels s’ajoutent à partir du VII ème siècle Arabes et Tibétains. Déjà le commerce de la soie est mentionné, de même que celui du précieux musc tibétain.

Tout cela sera bouleversé par l’arrivée des Huns, qui viennent de Mongolie à la fin du IV ème siècle. Puis le commerce repart, en suivant le sillage de la diffusion du bouddhisme et aux denrées précédentes s’ajoutent le lapis-lazuli et les fourrures de l’Oural.

Les grands géographes arabes et persans des IX et X ème siècles nommaient leurs ouvrages, « Livres des routes et des royaumes » et c’est bien de cela que le livre d’Etienne va nous parler.

► Les maîtres de l’eau

L’Asie centrale peut-être définie comme une vaste interface, une zone de contact entre nomades et sédentaires. Les oasis se sont ceinturées de longs murs, de Samarcande à Boukhara. Ici, les cultivateurs s’aidaient souvent d’esclaves achetés par milliers sur les marchés centrasiatiques. Marchés sur lesquels on trouvait, outre les produits agricoles,des objets issus de la métallurgie (cuivre, argent, or, plomb, lapis-lazuli). Il est possible que l’oasis de Samarcande ait abrité jusqu’à 100 000 foyers, soit 500 000 personnes.

Tout nous est relaté aussi :

– de la mer d’Aral qui a maintes fois disparu avant que l’homme n’en soit responsable ;

– des routes de commerce disparues, comme de celles qui fonctionnent encore ;

– des riches terres irriguées déjà vers 2 000 ans av.n.ère, mises en valeur par des monastères ou colonisées par des envahisseurs successifs, oubliées parfois lorsque des pasteurs nomades venus de Mongolie, de Chine ou de Turquie, à cheval ou à dos de chameau, ne s’en souciaient guère.

L’Asie centrale fut aussi presque oubliée lorsque des variations climatiques intenses contribuèrent à la disparition des empires.

Si l’historien fonde son travail sur l’archéologie, les textes retrouvés, la numismatique (les monnaies), il s’intéresse aussi à l’évolution économique et sociale.

Les nomades ont été perçus comme des clans familiaux regroupés en tribus, elles mêmes confédérées sous la coupe de grandes « seigneuries ». Ils se déplacent entre pâturages d’été et d’hiver, mais ils effectuent parfois de véritables migrations, lorsqu’un pouvoir militaire suffisamment fort peut aller conquérir des terres de sédentaires. Nul n’ignore le mouvement des Huns jusqu’à la Volga, ou celui des Turcs jusqu’en Sogdiane.

Les nomades conquérants vont édifier des châteaux forteresses, véritables nids d’aigles qui balisent leurs routes.

Cependant l’espace centrasiatique reste discontinu, chaque oasis conserve la trace de son récit fondateur. La diversité linguistique (17 langues) atteste aussi des isolements. A l’ouest, les groupes linguistiques sont Khorezmien, Pehlevi, Sogdien, Bactrien. Ils dérivent des langues iraniennes. A l’est on va parler le Turc, le Chinois, le Mongol ou même le Tibétain.

► Le Grand Jeu : l’irruption des Turcs puis des Chinois et des Tibétains

Bien avant le « Grand Jeu Russo-Britannique » très connu du début du XX ème siècle, (opposant à Kachgar l’empire Britannique à la Russie), on a pu ici aussi, parler de Grand Jeu.

Au VI ème siècle, toute la steppe, de la Crimée à la Mandchourie est contrôlée par l’empire Turc, la plupart des élites en proviennent. Le commerce entre cet empire et la Chine est florissant. Au VII ème siècle, la Chine prend le dessus et les Turcs doivent reculer (640-670). Commence alors la période des raids impériaux qui pillent et massacrent ou exigent tribut.

Le millefeuille social hérité du peuplement iranien et des nomades se complexifie avec la turquisation. Au zoroastrisme se superpose le bouddhisme qui décore des grottes et de prestigieux monastères qui conserveront, entre autres, de nombreux manuscrits en chinois.

A partir de 660, un empire Tibétain devient très puissant, son apogée date de 692. Puis les Chinois reprennent le dessus jusqu’en 750. En 751 se déroule la très célèbre bataille de Talas qui fait basculer la région dans l’islam et le monde Arabe (651-738).

Dans un premier temps, les structures de contrôle mises en place par les Chinois sont conservées : régime foncier, impôts, monnaie. Puis la soie reprend son rôle de monnaie d’échange dans le grand commerce eurasiatique.

► Epilogue

Les quatre empires, appelés ici « Les rois du monde » qui conquièrent tout ou partie de l’Asie centrale ont chacun des buts qui divergent, mais les méthodes de conquête et de contrôle sont les mêmes.

Il faut avoir des bases solides (forteresses, tours) situées au centre de zones de raids qui leur permettent de tenir des territoires sans commune mesure avec leurs effectifs militaires. Ensuite il faut disposer de garnisons sur les grandes routes qui sont autant routes de commerce que réseaux d’information. Il faut avoir enfin des fonctionnaires pour lever le tribut.

Le chapitre sur Le livre des routes analyse minutieusement : les temps de parcours des caravanes de chameaux et des groupes de voyageurs, d’éclaireurs, mais aussi des « pillards professionnels » de ces convois. Des textes relatent la difficulté du passage des cols et des gués.

Ensuite vient l’étude de l’action des Etats qui contrôlent les déplacements entre steppes et oasis. Il fallait des laissez-passer et à chaque tour de gué était vérifié la composition de la caravane. Parfois des murailles étaient édifiées, comme en Chine. Enfin il fallait des temps de repos aux caravanes. Les caravansérails sont des lieux qui ont toujours attiré les curieux, historiens ou pas, car ici les échanges étaient aussi intellectuels et religieux.

Si du IV ème au IX ème siècle, se sont les marchands Sogdiens (Samarkand, Boukhara) qui dominent le monde des échanges, on a pu prouver qu’avant eux (dès le II è siècle avant n.è.) les marchands les plus influents étaient venus de l’actuel Afghanistan et du Nord-Ouest de l’Inde. Ils sont à l’origine de la diffusion du bouddhisme.

Le chapitre suivant, intitulé Economie globale, remet en cause tous les à priori à l’aide de peintures, de textes surtout, mais aussi de reproduction de monnaies et de pièces d’orfèvrerie.

Cela représente un travail de titan, « une somme » captivante.

Etienne de la Vaissière insiste sur le sens Est – Ouest des échanges. L’Inde a fourni les épices (poivre, clou de girofle) ; Byzance fut fournisseur de corail et l’Iran d’argenterie. La fabrication du verre fut romaine puis iranienne. Le sucre raffiné fut produit d’abord par le savoir-faire indien. Le coton ne devient que tardivement un produit centrasiatique. Le papier arrive de Chine et atteint d’abord l’Est de l’Asie Centrale où il est fabriqué à partir du X ème siècle. A l’inverse la vigne ne connut longtemps aucun succès en Chine.

► Figures des dieux

Les deux faces du ciel. Aux côtés des religions missionnaires (manichéisme, bouddhisme, christianisme) deux grands systèmes de croyances se partagent le monde centrasiatique, l’un régit par le culte du feu (zoroastrisme) et appartenant au domaine iranien et l’autre régi par le culte du ciel, répandu dans les steppes. Ils semblent n’avoir rien en commun, mais en réalité, un continuum, de plusieurs strates historiques se sont entrelacées avec des objets communs.

Les religions missionnaires ont laissé beaucoup plus de traces que ce soit le bouddhisme venu d’Inde depuis le Gandhara puis diffusé en Chine puis au Proche-Orient ; le judaïsme implanté à Merv depuis le IVème siècle puis diffusé jusqu’au nord-est de l’Afghanistan où l’on a retrouvé des ossuaires ou le christianisme.

Mais sait-on exactement à quoi servaient les temples et les stupas, les monastères, les sanctuaires rupestres des montagnes, ou les grottes extraordinaires découvertes par une expédition allemande au début du XX ème siècle ?

L’économie bouddhique des mérites peut retenir l’attention. Elle fonctionne sur le don, le don qui vous apporte une protection spirituelle, qu’il soit modeste ou grandiose. En échange ont lieu des prêches aux laïcs, des cérémonies grandioses. Aux rois donateurs les bouddhistes fournissent des conseillers qui orientent la vie politique de l’Asie centrale…cela a-t-il changé ?

Comme partout les monastères sont de grands propriétaires terriens et leurs terres sont travaillées par des esclaves qui défrichent puis gèrent les domaines avant de construire des canalisations, des moulins et des pressoirs. Dans ce monde les moines sont autorisés à se marier, ils sont aussi marchands et accompagnent les caravanes. Ils peuvent aussi être artisans et artistes et produire sculptures, peintures, autels portatifs.

Palimpsestes

Il s’agit de parchemins manuscrits dont on a effacé la première écriture pour pouvoir écrire un nouveau texte. Certains objets superposent les influences : une boite peinte, une enluminure, un manuscrit, etc.

Les reliques et les reliquaires ont servi de support ainsi que des masques et des instruments de musique. Les ventes et les vols de reliques sont innombrables surtouts si un bol ou un ongle ont appartenu à Bouddha !

La boite, reproduite ci-après, est un reliquaire de Koutcha. Il est en bois de peuplier tourné, recouvert de tissu de chanvre peint. Il a été retrouvé à Kouchan, par une mission japonaise en 1903. Il date du VI ou VII ème siècle. Il s’agit d’un travail extraordinaire qui présente les amusements d’une ville.

Puis vint l’art du livre avec le rôle croissant de l’islam

Les livres écrits par les missionnaires comportent beaucoup d’images car chaque missionnaire était accompagné d’un peintre. Le livre était un objet luxueux, avant de devenir un objet de transmission de savoirs et de cultures : il fut rouleau, replié en accordéon, ou feuilles superposées, avant d’être imprimé au IX ème siècle.

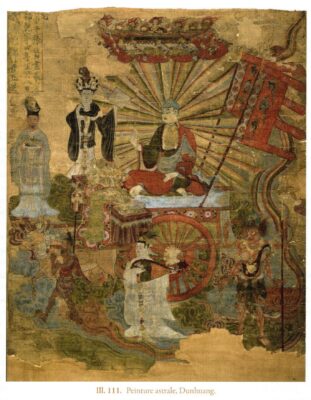

Sur cette peinture sur soie de Dunhuang, (fin IX ème siècle) on voit autour d’un Bouddha astral rayonnant de lumière, les cinq planètes : le guerrier de Mars, la belle Vénus, qui joue du luth pipa, le vieux Saturne, Jupiter et Mercure tenant une tablette. Quatre d’entre eux ont gardé dans leur coiffe leurs attributs égyptiens, l’âne pour Mars, le phénix pour Vénus, le bœuf d’Horus pour Saturne, le singe de Toth, dieu des scribes, pour Mercure. Seul le cochon qui sert de coiffe à Jupiter est d’origine inconnue.

Ce rouleau et cette peinture ouvrent sur une histoire véritablement mondiale des circulations de savoirs.

La musique joue aussi un rôle important et au VII ème, la moitié des orchestres officiels de la cour de Chine sont centre-asiatiques : on y écoute luth, harpe, orgue à bouche, flûte de paon, percussions.

L’astrologie est alors la reine des sciences, reposant sur le mouvement des astres, surplombant tous les pays et chaque homme, répondant (ou pas) aux angoisses.

► Ruptures 738-840

- Trois dates sont essentielles pour comprendre la suite des événements :

742 : défaite des Turcs face à une coalition de leurs sujets,

749 : installation sur le trône califal, en Irak, pour un millénaire, de la dynastie des Abbassides, descendants de l’oncle de Mahomet, par une armée centre asiatique,

755 : rébellion d’An Lushan, général turco-sogdien, qui bouleverse l’empire des Tang.

A la fin du X ème, le géographe Muqaddasî écrit qu’en Asie centrale, tout le monde est musulman, à l’exception des juifs et de quelques chrétiens.

Un réseau de mosquées urbaines se met en place. A Boukhara, un temple préislamique de la Lune est remplacé par une mosquée. Pour ceux qui ne devenaient pas musulmans, existait le statut de dhimmi : ils étaient protégés en échange du paiement de la capitation. Appliqué d’abord aux juifs et chrétiens, il le fut ensuite aux bouddhistes. Beaucoup d’historiens ont souligné que si les temples bouddhistes avaient disparu, beaucoup de madrasas musulmanes s’étaient inspirées de leur plan et de leur architecture.

Nouvelles frontières : confrontation Chinois / Ouïghours / Tibétains

De 744 à 840, un puissant empire Ouighour se met en place en Asie centrale et s’étend jusqu’à Kachgar à partir de 802. Les chevaux (du Ferghana) sont échangés contre de la soie. Cette période ouïghoure dans les steppes correspond à un changement majeur dans la façon d’habiter l’espace. Ils construisent des villes fortifiées, des palais et des lignes de fortins frontaliers. Mais des camps de tentes subsistent à l’extérieur et une « tente d’or, peut être dressée sur les terrasses du palais !

Un empire Tibétain partage l’Asie centrale avec l’empire Ouighour, lorsque le savoir faire dans le travail des métaux devient acquis, en particulier la confection des armures. Le commerce du musc reste aussi très lucratif.

La Chine inonde les routes maritimes avec un nouveau savoir faire : celui des céramiques. Le grès fut très apprécié avant que les porcelaines ne l’emportent.

Mais bientôt les routes maritimes se firent plus sûres et les routes terrestres entrèrent dans l’oubli.

Je cite Etienne de la Vaissière, en guise de conclusion :

« L’Asie centrale est tout à la fois, un intermédiaire, dominé par les immenses pôles de ses voisins – production intellectuelle indienne, immense richesse, puissance et prestige de l’Etat chinois, légitimités et machines militaires turques et iraniennes – et un acteur.

A vous tous qui lisez ce compte rendu, si dans l’âme vous êtes un géographe, un voyageur, alors partez ! Vous découvrirez mille choses encore inconnues puis vous nous les apprendrez.

Maryse Verfaillie -février 2025

Je rappelle que l’ouvrage d’Etienne de la Vaissière est non seulement « une somme » magnifique sur le fond, mais qu’il est aussi sur la forme : plaisir des yeux, plaisir du toucher car le papier de ce volume sort, en décembre 2023 de l’imprimerie SEPEC à Péronnas (01960). Et l’ouvrage a été édité par la Société Les Belles Lettres, en 2024.

Au-delà de l’immense bibliographie contenue dans ce livre, je m’autorise à indiquer quelques liens sur des textes publiés récemment sur l’Asie centrale.

(http://cafe-geo.net/geopolitique-de-louzbekistan-dans-une-asie-centrale-tres-convoitee)

https://cafe-geo;net/etats-frontieres-asie-centrale/print /

Bibliographie

- Atlas des mondes musulmans médiévaux- CNRS Editions- Sylvie Denoix et Vanessa Van Renterghem, 2022

- Une carte par jour- Frank Tétart- Autrement, 2018.

- L’Atlas des Civilisations – Le Monde Hors Série 2009

- Les Empires en cartes – Le Monde Hors Série 2024

- L’Asie centrale, des empires à la mondialisation, Julien Thorez Les Cafés Géo- mai 2016,

- L’Asie centrale- Renaissance et recomposition d’un espace régional oublié- Alain Cariou – Echogéo- septembre 2009

- Le rêve chinois en Asie centrale Emmanuel Lincot // asialyst.com/fr/2024.