Temple de Preah Vihear

(cliché de Denis Wolff, 23 février 2025)

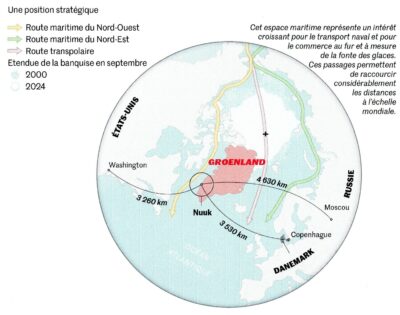

La colère récente des différents groupes politiques thaïlandais à l’encontre de leur Première Ministre a pu sembler futile à l’opinion publique occidentale. Le motif : des propos trop « courtois » tenus au téléphone par Paetongtarn Shinawatra à Hun Sen, ancien Premier Ministre cambodgien et homme fort du régime. Cet échange a eu lieu au cours du conflit frontalier armé qui oppose depuis mai 2025 les deux voisins, revendiquant chacun un petit territoire autour du temple de Preah Vihear. Ce différend a une longue histoire à laquelle ont été sensibilisés les voyageurs des Cafés Géo. (suite…)

e titre est un jeu de mots (« soif » / « soie ») qui donne deux clés essentielles de l’ouvrage, la localisation (l’Asie centrale parcourue par les antiques routes commerciales chinoises) et le thème majeur (le stress hydrique dont souffre cette région).

e titre est un jeu de mots (« soif » / « soie ») qui donne deux clés essentielles de l’ouvrage, la localisation (l’Asie centrale parcourue par les antiques routes commerciales chinoises) et le thème majeur (le stress hydrique dont souffre cette région).