1. Ouzbékistan. Sous le col de Kamchik, au nord

(cliché de Denis Wolff, 5 mai 2023)

(le même paysage en hiver, et en été)

Au printemps 2023, parcourant l’Ouzbékistan entre Tachkent et la plaine du Ferghana[i], je traverse en voiture la chaîne du Qurama par le col de Kamchik[ii]. J’avoue être quelque peu surpris d’effectuer ce voyage sur une autoroute – ou au moins une route à deux fois deux voies – dans une région de haute montagne. Le col culmine à plus de 2200 mètres et les sommets, visibles au fond, encore enneigés au mois de mai (à environ la même latitude que Madrid), traduisent une altitude élevée. Si cette autoroute se révèle utile au vu de l’importance du trafic (outre les nombreux véhicules visibles sur la photographie, on note la présence d’un panneau publicitaire au-dessus du lacet), sa construction a dû coûter fort cher. Or l’Ouzbékistan n’est pas un pays riche. Son PIB (produit intérieur brut) par habitant est faible (bien qu’en croissance) : selon les sources, il se situe entre le 125ème et le 168ème rang mondial, sur environ 200 Etats (celui de la France est entre le 23ème et le 39ème rang mondial).

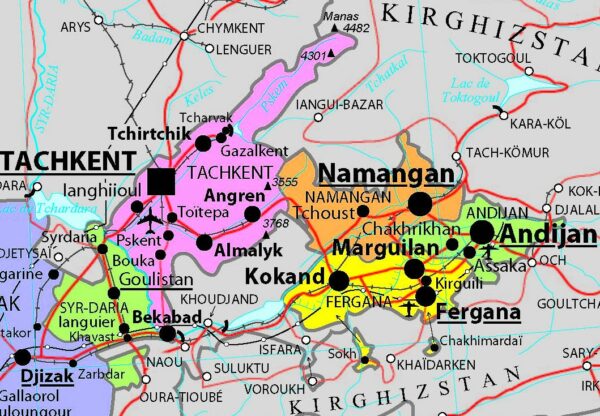

2. Ferghana et haute vallée du Syr-Daria (carte allemande, © Wikipédia en allemand)

Ferghana désigne une ville mais aussi la plaine qui s’étend entre les montagnes.

Chushand = Khodjent ou Khoudjand (ville tadjike) en allemand.

Je me pose alors la question : pourquoi cette autoroute ? La réponse semble simple. Au sud du col de Kamchik, s’étend le Ferghana, arrosé par le Syr-Daria et ses affluents, ce qui a permis, à l’époque soviétique, la monoculture irriguée du coton (aujourd’hui les cultures sont plus variées). Cette plaine, peuplée (6,5 millions d’habitants), est vitale pour l’Ouzbékistan : sur moins de 5% de la superficie du pays, vivent presque 20 % de sa population (densité très forte), sans parler de son importance économique. Au nord du col, on atteint la capitale, Tachkent (2,6 millions d’habitants) et tout le reste de l’Ouzbékistan. Je suis sur la seule voie routière qui relie le Ferghana au reste du pays.

Pourquoi cette situation ?

Depuis la nuit des temps, si j’ose ainsi m’exprimer, la vallée du Syr-Daria est le débouché « naturel » du Ferghana vers l’ouest. La principale route de la soie suivait cet itinéraire, venant de Boukhara et Samarcande, traversant le Ferghana puis la chaîne élevée du Tian Shan avant de redescendre sur Kachgar (ou Kashi) au Xinjiang… A l’époque soviétique, pour aller du Ferghana à Tachkent, la voie ferrée et la route suivaient le même itinéraire par la vallée du Syr-Daria que l’on quittait peu avant Tachkent. On traversait certes la République socialiste soviétique du Tadjikistan, et notamment la ville de Léninabad (aujourd’hui Khodjent ou Khoudjand), mais cela ne posait alors aucun problème.

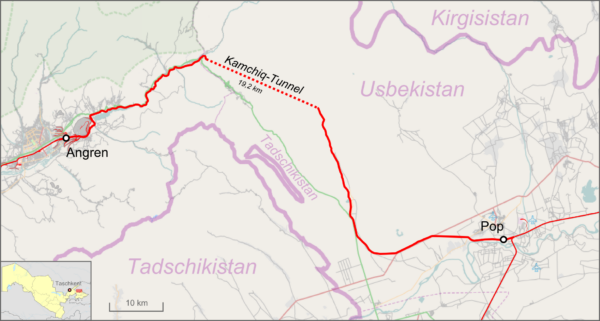

3. Carte politique. Confins de l’Ouzbékistan, du Tadjikistan et du Kirghizistan

(carte allemande, © Wikipédia en allemand)

Mais l’URSS éclate en 1991 et toutes les Républiques socialistes soviétiques qui la composaient deviennent des Etats indépendants sans l’avoir ni demandé ni prévu. En Asie centrale, les relations deviennent rapidement très mauvaises entre les nouveaux Etats voisins : les frontières très sinueuses dessinées par le petit père des peuples (Staline) deviennent donc des barrières difficilement franchissables pour les hommes et les marchandises (en raison de la longueur et du coût des formalités), voire infranchissables. Cela est d’autant plus complexe qu’il y a beaucoup d’enclaves et d’exclaves, en raison partiellement du mélange des populations. D’ailleurs, les minorités nationales sont nombreuses : si, en Ouzbékistan, les Tadjiks ne représentent que 5 % de la population (et les Kirghizes sont peu nombreux), il y a environ 14 % d’Ouzbeks au Tadjikistan comme au Kirghizistan. Et le gouvernement ouzbek s’inquiète de leur sort… mais réprime lui-même ses minorités, tels les Karakalpaks… Les trois Etats promeuvent chacun le nationalisme, ce qui ne facilite pas non plus les rapports avec les voisins. Ils s’accusent mutuellement de pomper l’eau de l’Amou-Daria et du Syr-Daria au détriment des régions situées en aval… et de la mer d’Aral. Enfin, l’histoire de ces jeunes Etats est complexe : succession de régimes autoritaires (Ouzbékistan), parfois entrecoupés par des révolutions (en 2005 et 2010 au Kirghizistan), voire de guerres civiles (Tadjikistan de 1992 à 1997 avec une reprise entre 2010 et 2012).

4. L’Est de l’Ouzbékistan (© Ministère des Affaires étrangères)

Routes = traits rouges. Voies ferrées = traits noirs (barrés si elles sont électrifiées)

Dans ces conditions, la plaine du Ferghana s’est trouvée isolée du reste de l’Ouzbékistan ; l’autoroute du col de Kamchik est le seul passage routier. Les autorités s’efforcent de le laisser ouvert autant que possible. Mais, en raison du climat continental, les hivers sont très froids, et l’autoroute est parfois coupée par des avalanches ou des glissements de terrain. C’est pourquoi, en 2013, la construction d’une liaison ferroviaire a été décidée. Quand on part de Tachkent, on utilise d’abord l’ancienne voie ferrée qui va jusqu’à Angren (cf. Carte 4). On a construit une nouvelle voie ferrée (non indiquée sur la Carte 4, voir Carte 5) de 120 kilomètres de long entre Angren et Pop (ou Pap, ville du Ferghana située entre Kokand et Namangam). On remonte d’abord la vallée de la rivière Angren, affluent du Syr-Daria, avant de traverser la chaîne du Qurama, à 1420 mètres d’altitude, par le tunnel de Kamchik de presque vingt kilomètres de long ; ce serait le plus long d’Asie centrale. On redescend ensuite dans le Ferghana. L’Ouzbékistan a financé la construction de la voie ferrée et la Chine celle du tunnel, bien plus coûteuse (tunnel creusé par un groupe chinois). L’inauguration de la ligne, en 2016, a d’ailleurs lieu en présence du président de l’Ouzbékistan, mais aussi de celui de la Chine. Ce pays est en effet favorable à l’ouverture de cette nouvelle route de la soie qui désenclave l’Asie centrale, sans parler de son intérêt pour les richesses de son sous-sol. Pour l’Ouzbékistan, cette voie ferrée assure une liaison permanente avec le Ferghana et lui permet d’économiser les millions de dollars de droits de transit qu’il versait auparavant au Tadjikistan.

En raison de l’érection d’une nouvelle frontière, particulièrement sinueuse et souvent étanche, l’axe de communication très ancien par la vallée du Syr-Daria a été fermé au profit d’un nouvel axe qui traverse une chaîne de montagnes, mais qui ne quitte pas l’Ouzbékistan.

Le cas de l’autoroute et du tunnel de Kamchik est spectaculaire mais non unique en Asie centrale. En effet, les Etats voisins de l’Ouzbékistan sont également confrontés à la sinuosité de frontières compliquées à traverser, voire étanches. Faute d’argent, ces nouvelles voies de communication sont en grande partie financées par des puissances voisines… naturellement peu désintéressées. Ainsi, au Tadjikistan, à 2700 mètres d’altitude, le tunnel d’Anzob, financé en grande partie par l’Iran, permet de relier la capitale Douchanbé à Khodjent (ou Khoudjand, au Nord) en toute saison sans quitter le pays. Et, pour désenclaver le Ferghana kirghize, on a construit une autoroute qui passe à plus de 3000 mètres d’altitude, entre la capitale, Bichkek et Och, au Ferghana kirghize. Et, bien plus près de chez nous, en Croatie, la construction du pont de Pelješac (2022), qui permet de relier Dubrovnik au reste de la Croatie sans passer par la Bosnie, relève de la même logique.

Denis Wolff, février 2024

[i] Cette plaine du Ferghana est actuellement partagée entre trois Etats : le Tadjikistan, le Kirghizistan et l’Ouzbékistan. Ce dernier en possède la plus grande part. Dans cet article, il ne sera question que du Ferghana ouzbek.

[ii] L’orthographe des noms ouzbeks est variable : le col de Kamchik s’écrit également Kamchiq ou Qamchiq, la plaine du Ferghana se note aussi Fergana…