L’histoire de Th. Jean Delaye (1896-1970) s’articule avec celle du XXe siècle marocain.

Recruté par le Service Géographique du Maroc, il a suivi tous les épisodes de la conquête coloniale depuis 1924 jusqu’en 1940. C’est là qu’il exerça ses talents en relevant la topographie de plusieurs massifs montagneux du Rif à l’Atlas, sans compter ses missions de reconnaissance aérienne et vécut au Maroc jusqu’en 1960.

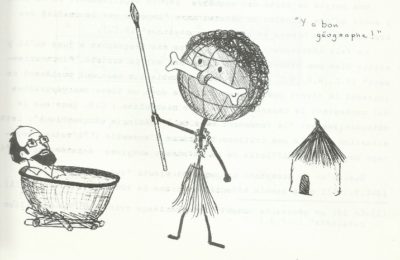

Il fut d’abord un cartographe, mais aussi un géographe. On a même pu écrire (Aurelia Dusserre) qu’il fut « un des principaux acteurs de la géographie marocaine de l’Entre-Deux Guerres. Il a été un des membres les plus actifs du Comité de la Société de Géographie en 1931, il en devient l’un des vice-présidents en 1939. Il collabore régulièrement à la Revue de Géographie du Maroc, avant d’en devenir le rédacteur en chef en 1942. » Inutile de dire qu’il approuve totalement l’action coloniale, en quoi il ne dépare pas des manuels de géographie de l’époque : dans son édition de 1959, soit trois ans après l’indépendance, le manuel de première de Hatier (par H. Boucau et J. Petit) écrivait : « L’économie marocaine était, vers 1912, au stade du Moyen-Age ; son développement s’affirme très brillant, grâce à l’afflux des capitaux et des techniciens français ».

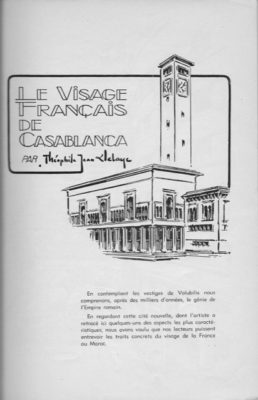

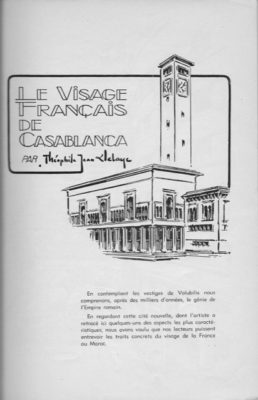

Jean-François Troin nous en a opportunément rappelé le souvenir en reproduisant dans ses « Carnets de géographie anecdotique » (Éditions Petra, Paris, décembre 2018) un dessin de la place de France à Casablanca. C’est que Delaye fut aussi un dessinateur et un illustrateur d’ouvrages très fécond, et que son travail permet de mieux comprendre la place que le protectorat marocain a occupé dans les représentations coloniales françaises de cette époque.

En effet, à côté de ses aquarelles et dessins de la vie populaire et de l’architecture traditionnelle, qui constituent un apport intéressant mais un peu attendu, Delaye exprime la modernité du Maroc, suivant en cela le discours colonial du moment : la France voyait dans le protectorat marocain sa plus belle réussite coloniale. En témoignent les dessins des villes nouvelles et des installations portuaires.

(suite…)

(suite…)

Cédric Gras a reçu une formation de géographe. Il figure dans la petite cohorte des géographes de sa génération qui se sont « évadés » vers la littérature, avec Sylvain Tesson et Emmanuel Ruben. « Évader » n’est pas le terme propre qui suppose une géographie ceinte de murs malaisés à franchir. A coup sûr, en tout cas, Cédric Gras s’est évadé du langage géographique et du ton académique, dès les premières phrases de son livre. Un des grands mérites de C. Gras réside dans la qualité de son écriture.

Cédric Gras a reçu une formation de géographe. Il figure dans la petite cohorte des géographes de sa génération qui se sont « évadés » vers la littérature, avec Sylvain Tesson et Emmanuel Ruben. « Évader » n’est pas le terme propre qui suppose une géographie ceinte de murs malaisés à franchir. A coup sûr, en tout cas, Cédric Gras s’est évadé du langage géographique et du ton académique, dès les premières phrases de son livre. Un des grands mérites de C. Gras réside dans la qualité de son écriture.