Lors des 14es Rencontres littéraires en pays de Savoie organisées par la Fondation Facim à Chamonix le 7 juin 2014 sur le thème « Ecrire le paysage », Maylis de Kerangal lit des extraits de son dernier livre paru sous le titre « à ce stade de la nuit » dans la collection « Paysages écrits » (éditions Guérin/Fondation Facim, 2014).

Depuis 2010 avec le prix Médicis décerné à son roman Naissance d’un pont, l’œuvre de Maylis de Kerangal rencontre une audience grandissante que vient confirmer le très grand succès de Réparer les vivants paru en 2014. La plupart des livres de cet écrivain témoignent d’un intérêt marqué pour la question de l’espace géographique et en particulier pour celle des paysages. Cela nous vaut une merveille de petit texte (76 pages) que viennent de publier les éditions Guérin dans la collection « Ecrire le paysage » sous le titre à ce stade de la nuit , avec un « à » minuscule comme pour souligner la place incertaine de pensées nocturnes dérivant sans logique autre que les rebonds d’un esprit qui se laisse emporter de digressions en digressions.

Le 3 octobre 2013, la radio diffuse un flash spécial pour annoncer une catastrophe au large de l’île de Lampedusa faisant plus de 300 victimes parmi les nombreux migrants entassés dans un bateau venu de Libye. C’est la nuit, Maylis de Kerangal est seule dans sa cuisine, imperceptiblement son esprit se détache de la réalité… un mot s’impose à son insu : Lampedusa.

« Bientôt un nom se dépose : Lampedusa. Il résonne entre les murs, stagne, s’infiltre parmi les poussières, et soudain il est là, devant moi, étendu de tout son long, se met à durcir à mesure que les minutes passent – coulée de lave brûlante plongée dans la mer. » (Kerangal, p 8)

Mais curieusement ce n’est pas la petite île italienne qui vient spontanément à l’esprit de l’auteure malgré les informations qui se précisent sur les ondes en évoquant les circonstances du naufrage à moins de deux kilomètres des côtes de Lampedusa. C’est d’abord le visage de Burt Lancaster qui s’invite en apparaissant en un flash au-dessus d’une veste élégante et d’une lavallière blanche. « Il est Don Fabrizio, prince Salina, il est Le Guépard de Luchino Visconti : c’est lui. » (Kerangal, p 12).

Burt Lancaster dans le rôle de Don Fabrizio, prince Salina, dans le film de Luchino Visconti, « Le Guépard » (1963), adapté du roman éponyme écrit par Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

« (…) ce mouvement de bascule entraînant l’engloutissement de l’ancien monde, l’instant où l’aristocratie sicilienne chavire – ; le regard du prince est voilé de mélancolie, il est déjà dans la mort. » (Kerangal, p 13)

L’acteur a 50 ans en 1963, il a déjà tourné dans 75 films. Toujours aux prises avec ses pensées nocturnes, Maylis de Kerangal ne peut s’empêcher de voir surgir le visage de Burt Lancaster incarnant cette fois-ci Ned Merrill dans The Swimmer, le film de Frank Perry qui raconte l’histoire d’un homme décidé à rentrer chez lui à la nage en traversant toutes les piscines privées de la vallée du Connecticut où il vit. Le réflexe incontrôlé des deux apparitions de l’acteur américain n’est sans doute pas fortuit car les deux films, apparemment aux antipodes l’un de l’autre, racontent en réalité la même histoire, celle d’un homme conscient de l’inanité de la société qui est la sienne.

« Et plus j’y pense, plus je trouve extraordinaire que Burt Lancaster, désigné si souvent comme un « aristocrate » du cinéma, soit né à New York en 1913, issu de l’immigration anglo-irlandaise, et tienne ensemble ces deux identités qui cohabitent dans le nom de Lampedusa : il est le prince et le migrant. » (Kerangal, p 16)

Burt Lancaster est l’acteur principal du film de Frank Perry, « The Swimmer » (1968) où il incarne Ned Merrill qui sort des bois pour regagner sa demeure en passant d’une piscine privée à l’autre tout au long des somptueuses propriétés de la vallée où il réside. Le film suscite un profond malaise tandis que le rêve de renaissance de Ned disparaît progressivement quand la réalité la plus crue et même morbide le laisse seul face au vide de sa vie.

« Tentative de fuite pour se libérer d’un monde ou se réinventer, ou tentative pour rentrer chez soi et retourner à la vie d’avant, désir purificateur de renaître, neuf et vierge, afin de repartir à zéro ; l’homme nage jusqu’à épuisement de son projet fou. Burt Lancaster l’incarne en migrant abîmé dans une trajectoire de plus en plus douloureuse, un parcours où son corps fatigue, souffre et se détériore à mesure que croît la sensation d’être étranger au monde qui l’entoure, et doutant de sa réalité. » (Kerangal, p 15)

« Peu à peu, le prince Salina et Ned Merrill m’apparaissent comme deux versions d’une même humanité, le recto et le verso d’un même homme.(…) ils partagent cette même splendeur du corps qui peu à peu fléchit au cours du film, une même solitude froide sous un soleil qui tape, une même sensation de vieillissement et de vide au spectacle d’une société riche, fermée, égoïste – dîners et bals, cocktails-parties géantes -, cette même insondable tristesse. » (Kerangal, p 16)

D’autres réminiscences viennent s’insinuer effaçant les précédentes tandis que la radio poursuit son travail d’information sur la catastrophe de Lampedusa. Dans sa cuisine, dans la nuit qui avance, l’auteure explore ce nom en neuf lettres, ce toponyme en quatre syllabes, qui font surgir un espace particulier. « Ce nom qui est déjà un récit.(…) Il me fait voir un périmètre aux contours circonscrits, une terre envisagée comme origine et comme fief, sans que je sache pourtant si c’est l’île – Lampedusa – qui appartient à l’homme, ou l’homme- Giuseppe Tomasi – qui lui appartient. » (Kerangal, p 29)

La rêverie sur les noms se poursuit : Lampedusa et Salina, Salina et Lampedusa, Deux noms qui désignent un même homme, mais aussi deux noms qui désignent deux îles différentes, celle de Lampedusa au sud de la Sicile, et celle de Salina située plus au nord dans l’archipel des îles Eoliennes. Les toponymes défilent dans la fumée de la cigarette qui vient d’être allumée, pour la plupart seulement pensés, mais pour d’autres prononcés, murmurés ou chuchotés : lac Baïkal, cap Horn, Guadalquivir, Zanzibar, Kamtchatka, Grandes Jorasses, etc. Les anthroponymes ne sont pas oubliés : Quichotte, Gargantua, Guermantes, Meaulnes… et même le nom de l’auteure ! « …ces lettres noires inscrivant MAYLIS sur un fond blanc, ou cet autre, photographié en novembre, en Finistère, signalant KERANGALL sous un ciel noir. » (Kerangal, p 35). Le va-et-vient entre les noms et les paysages, brusquement, laisse place à la question du choix par les hommes des noms sur la Terre. Et vient à l’esprit cette vision des conquistadors qui abordent enfin la terra incognita et qui prennent possession d’un sol que l’on offre à Dieu, au roi, à l’Eglise, avec de nouveaux noms qui finiront par recouvrir ceux qui s’y trouvent déjà.

« …je me suis demandé dans quel réservoir les hommes avaient puisé les sons et les signes qui marquaient, bornaient, identifiaient, localisaient des points sur le territoire, comment ils avaient inventé des mots suggérant parfois autre chose qu’eux-mêmes, des histoires, un émerveillement, ou plutôt une domination, une exploitation, une violence politique. J’ai pensé aux fantômes qui logeaient dans les noms, et je me suis demandé comment les entendre, comment les percevoir. » (Kerangal, p 38-39)

Les paupières lourdes, l’auteur se souvient de sa traversée de la Sibérie en train alors qu’elle avait entrepris la lecture du Chant des pistes de Bruce Chatwin. Les paysages de Russie et d’Australie se mélangent ou plutôt se succèdent en composant une mosaïque brutalement contrastée. En Sibérie, les gares dépeuplées, la taïga en majesté, parfois la vision fugace d’une faune des bois. En Australie, la carte orale d’un parcours terrestre à travers collines et causses, falaises et déserts, animaux, plantes et rochers.

Aperçu du Transsibérien qui a transporté en 2010 une vingtaine d’auteurs français (dont Maylis de Kerangal) de Moscou à Vladivostok dans le cadre de l’année France-Russie.

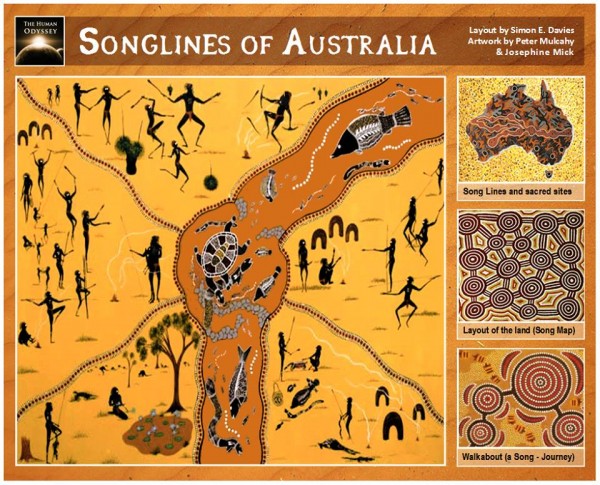

« Emportée sur les rails à travers la taïga verticale, je découvrais au fil des jours l’existence des songlines, celles des aborigènes australiens. (…) Plus tard, je me suis endormie et j’ai rêvé sur ces songlines qui résorbent l’ADN d’un clan, jouant comme des noms propres : ligne de chant figurant un parcours terrestre, récit mythique ou poème de remémoration, ces psalmodies cartographiques décrivent une identité. Appartenir au clan, c’est connaître et transmettre le chant de l’ancêtre, c’est actualiser et léguer la mémoire d’un parcours singulier ; appartenir au clan, c’est chanter son paysage. » (Kerangal, p 43)

Exemples de « songlines », ces lignes de chants des aborigènes australiens forment un réseau de repères, un labyrinthe où s’inscrit leur histoire. L’écrivain-voyageur Bruce Chatwin s’est rendu en Australie dans les années 1980 pour étudier ces croyances et ensuite publier un livre magnifique sous le titre « Le chant des pistes » : « j’avais le sentiment que les itinéraires chantés ne se limitaient pas à l’Australie, mais constituaient un phénomène universel, le moyen par lequel les hommes marquaient leur territoire. »

« …chaque songline réinvestissait aussi un fragment du grand récit cosmogonique : à l’origine du monde, un ancêtre créa la piste, engendrant toute chose en chantant son nom, si bien qu’aujourd’hui l’aborigène qui emprunte à nouveau ce chemin, et chante, renoue-t-il avec son origine tout autant qu’il recrée le monde. Chaque phrase musicale d’une songline fait ainsi voir un segment de sentier, chaque élément du paysage ressaisit un épisode de la vie de l’ancêtre, un moment de l’histoire d’un groupe humain… » (Kerangal, p 40-41)

A ce stade de la nuit. Chaque fois la phrase revient en incipit d’un nouveau chapitre. Toujours la cuisine, la nuit, la solitude, l’insomnie. Mais il faut se lever pour se dégourdir les jambes, regarder par la fenêtre, prendre appui sur le paysage urbain pour imaginer la ligne droite des lieux qui, par la banlieue sud de Paris, Sancerre, Clermont-Ferrand, Florac, Saintes-Maries-de-la-Mer, va aboutir à la mer Méditerranée, la mer où flottent les îles, Lampedusa, Salina, mais aussi Stromboli où l’auteure a accosté pour la première fois en août 1994, Stromboli toute proche de Salina dans l’archipel des îles Eoliennes.

Vue sur le volcan Stromboli avec son panache de nuages au sein de l’archipel des îles Eoliennes.

« J’aime la fatalité sensuelle de Stromboli, son activité explosive et sa torpeur, son aura à la fois mythique et païenne, ce tempérament propre aux îles volcaniques de Méditerranée, toutes îles arides et animales, mélancoliques, émergées à la convergence des plaques tectoniques africaines et eurasiennes, aux confins de ces zones où elles se frottent, créant des étincelles, projetées hors des failles, des îles où l’on compte les étoiles filantes dans la nuit indigo tandis que la terre tremble, ces îles archaïques… » (Kerangal, p 52)

La belle description de Stromboli par l’auteure – elle aime cette île, elle y est souvent retournée – est l’occasion d’en venir au sujet même du livre : comment écrire un paysage ? qu’est-ce qu’un paysage ? Le lecteur géographe ne peut qu’être sensible à cette notion fondatrice de la géographie. Pour Maylis de Kerangal le paysage n’est pas un simple décor, elle fait sienne la définition de Gilles Clément qui évoque à la fois une expérience (ce qui se trouve sous l’étendue de notre regard et de tous nos sens) et un résidu mémoriel (ce qui reste quand on a fermé les yeux). Elle va jusqu’à présenter le paysage comme une sorte de « bain organique » dont l’existence réside dans le rapport que l’on construit avec l’espace considéré : « tout espace peut devenir un paysage pour peu qu’on ait un rapport avec lui, et ce rapport induit l’idée de mémoire » (Kerangal, extrait d’un entretien du 7 juin 2014).

« Je visualise la substance mnésique ici déposée – pollen, toucher, souffle -, nappe les reliefs, les pays, les territoires, tous ces espaces que nous éprouvons, je feuillette cette stratigraphie invisible qui les forme et les déforme, qui les décompose et les recompose, à la fois dans le temps et dans l’instant… » (Kerangal, p 53)

A ce stade de la nuit. Cette fois-ci, l’auteure ressent la nécessité de rechercher un de ses livres, Ni fleurs ni couronnes, qui parle de deux îles, Stromboli et l’Irlande. Pour elle, écrire c’est instaurer un paysage. Et pour cela les îles, surtout les îles désertes, constituent de formidables matériaux à fictions.

La petite île de Guiriden, fragment de l’archipel des Glénan au large des côtes bretonnes. Une image parmi beaucoup d’autres qui ont nourri les représentations insulaires de nombreux écrivains qui associent l’île à un lieu symbolique, poétique et/ou d’aventures.

« Je me dis parfois qu’écrire c’est instaurer un paysage. Les îles, et plus encore les îles désertes, sont pour cela des matériaux de haute volée, leur statut géologique amorçant déjà une écriture, portant un récit. Essaimées sur la mer, les îles surgissent comme des creusets à fictions, ou des aimants dispersés sur l’imaginaire. Elles émergent soudain, formes finies au milieu de l’infini, formes dont on peut saisir les contours et que l’on peut tenir dans un seul geste, comme on tient un caillou dans son poing, comme on cadre une image dans l’objectif de l’appareil , c’est un espace clair qui impose ses contours, créant aussitôt un dedans et un dehors : les îles sont comme des idées. » (Kerangal, p 56-57)

A ce stade de la nuit. La rêverie s’épuise mais elle trouve encore des forces pour parcourir la lampe-planisphère de la chambre et finalement trouver les noms recherchés : Méditerranée, Sicile et un point microscopique aux neuf lettres ténues : LAMPEDUSA.

« Localisant Tripoli sur la côte libyenne, je trace un chemin vers Lampedusa. Treize mille migrants et demandeurs d’asile y ont abordé cette année. » (Kerangal, p 68)

Arrivée d’un bateau chargé de migrants clandestins à Lampedusa peu avant la catastrophe du 3 octobre 2013 qui a fait environ 350 victimes.

Après toutes ces heures nocturnes passées à sonder un nom emblématique au rythme des informations diffusées et des réminiscences vagabondes, l’événement tragique cristallise lentement, la vision de la catastrophe devient « épouvantablement nette ». Lampedusa, qui représentait pour l’auteur depuis une vingtaine d’années le nom d’un prince, d’un écrivain et d’un monde qui sombre, concentre aujourd’hui « en lui seul la honte et la révolte, le chagrin, désignant désormais un état du monde, un tout autre récit. »

Daniel Oster, juillet 2014