La photographie peut être vue comme une agression et le dessin comme une connivence. Cette question n’est pas anecdotique : On peut lire au Guatemala des pancartes qui précisent que les photographies sont interdites. Ces réactions ont un fondement, celui pour les populations locales photographiées d’être vues de haut comme des objets ethnographiques ou simplement pittoresques. Par ailleurs, il existe des cultures où la photographie est mieux admise. Enfin, la massification du tourisme, et la généralisation de la photo qu’on envoie sur le champ à ses amis, conduit à une saturation du point de vue des populations photographiées. Retour des choses : il m’arrive à Paris sur le marché de l’avenue Richard-Lenoir, d’être photographié avec ma baguette sous le bras par un touriste chinois. Il faudra que je mette un béret. (M.S.)

Le dessinateur accepté

Une mésaventure dont Roland Courtot a été témoin à deux reprises au cours d’excursions de géographie rurale : le photographe fait fuir les sujets qu’il veut capturer sur sa pellicule, tandis que le dessinateur est accepté comme témoin et le droit à l’image lui est concédé sans mot dire.

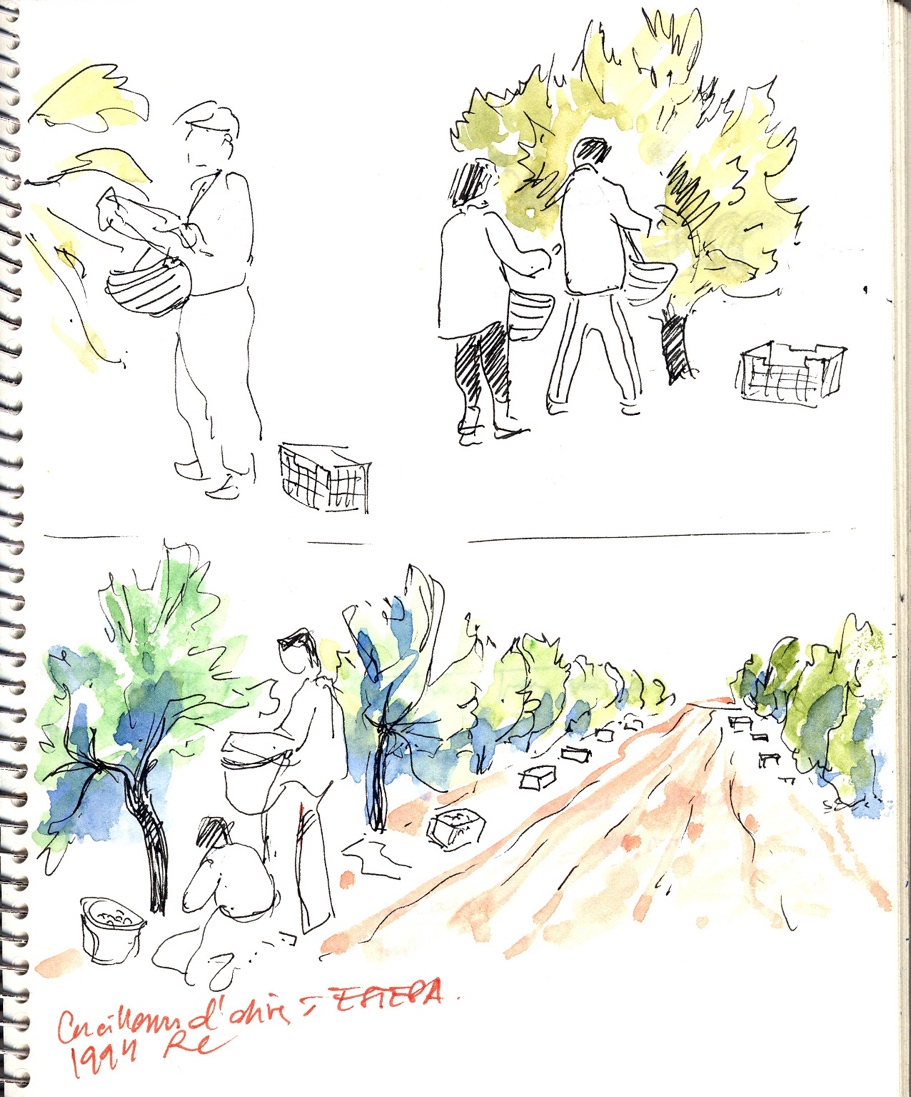

Espagne, Andalousie, automne 1994, excursion annuelle de la Commission de Géographie rurale au pays des oliviers et des olives.

Après la visite de la coopérative oléicole d’Estepa, une des plus importantes de la région, le groupe va en car voir de près les oliveraies qui couvrent à perte de vue les pentes que domine le « balcon de Castilla ». C’est la saison de la cueillette et il y a sous les arbres des jornaleros, peones de toutes catégories par le sexe, l’âge et la position sociale. Ils sont à l’œuvre et cueillent à la main des arbres jeunes dans l’oliveraie où s’arrête le car. Sitôt descendus du car, les géographes braquent les appareils photo et cadrent les ouvriers au travail. Alors, sans mot dire, ceux-ci s’arrêtent de cueillir et abandonnent les arbres pour se réfugier dans l’oliveraie voisine. Ils ne reviennent (en traînant les pieds) que lorsqu’ils ont l’assurance qu’ils ne seront pas photographiés et avec beaucoup de diplomatie de la part du propriétaire de la récolte présent.

Kenya, excursion annuelle de la Commission de Géographie rurale, printemps 1998

Route de Nakuru à Nyeri zone de la culture du thé. Après avoir roulé pendant quelques temps au milieu de superbes tables à thé , le chef de l’excursion, à la demande des nombreux photographes, décide un arrêt topo et photo : les deux minicars stoppent dans une courbe, qui longe une belle parcelle de théiers où s’active, proche de la route, une nombreuse phalange de cueilleuses et de cueilleurs en plein travail : grands paniers tressés au niveau de la ceinture et accrochés au cou, ciseaux à la main, ils prélèvent consciencieusement les boutures vertes sur le sommet plat des topiaires, comme le ferait un coiffeur professionnel sur la tête de son client. Ils donnent l’impression d’être immergés à la taille dans un lac légèrement pentu de verdure unie… Mais voilà, ce tableau « idyllique » se défait dès que les géographes, descendus des cars, dégainent les appareils photos et les braquent sur les ouvrières et les ouvriers au travail. Leurs gestes rapides et calculés ralentissent, se désunissent, s’arrêtent. Ils se relèvent et commencent à s’éloigner de la route pour refuser l’objectif des géographes et mettre du champ (au propre et au figuré) entre eux et celles et ceux qui veulent s’emparer de leur image au travail… Un difficile dialogue s’instaure, certains refusant toute présence d’objectifs, d’autres demandant une juste rétribution de ce qu’on n’appelait pas encore le « droit à l’image », et malgré les efforts diplomatiques de notre chef d’excursion, la situation en resta là. Ceci par contrecoup laissa du temps au dessinateur pour esquisser l’essentiel d’un paysage cultivé qui semblait devoir ses formes à la fois au peigne et au ciseau.

Roland Courtot, juin 2020

Les visites au dessinateur

En regard de ce rejet, le dessinateur est beaucoup mieux admis ; Son effort est interprété comme une marque de sympathie.

Une expérience de Simon Estrangin : le dessinateur objet de curiosité sympathique

J’ai peint. Je nettoie maintenant ma palette. Une grand-mère et une fille se sont approchées et demandent si elles peuvent venir voir de plus près. Dans la conversation, la première parle de la façon dont le dessin permet de rencontrer des gens en voyage. Ce n’est pas un commentaire de ma situation-je passerai peut-être pour un habitant du village voisin-mais du récent voyage en Thaïlande fait par la fille. Cette dernière demande « comment ? » à sa grand-mère. Il est facile pour moi de lui répondre en la renvoyant à ce qui est en train de se passer. Je lui demande ensuite si elle aime peindre ou dessiner. « Pas tellement ». Ce qu’elle aime faire alors ? La question est si floue et si peu inspirante qu’elle en est embarrassante. Elle trouve cependant la politesse de l’envisager sérieusement, cherche quelque chose, trouve une idée. On la voit travailler intérieurement à l’affiner. Puis elle formule avec hésitation : « observer le monde ».

Dessiner quelqu’un peut avoir quelque chose d’indiscret et dans le même temps le dessin est parfois mieux toléré que la photographie (cf Elise Olmedo, dessin n°17 : les femmes de Marrakech), peut-être parce que le dessinateur lui-même se met à la merci de l’indiscrétion. Celui qu’il dessine, ou les passant, parfois toute une assistance, peuvent le regarder au travail, vérifier qu’il l’exécute bien, l’interroger sur ce qu’il est en train de faire, sur qui il est, rire de ses maladresses… Aussi le dessinateur et celui qu’il dessine sont amenés à dévoiler quelque chose d’eux, de leur vie, à y consentir l’un l’autre même si cela peut-être un peu inconfortable, et cette situation est propice à la rencontre et à tout l’inattendu qui en découle.

Dans l’anecdote que je raconte un peu plus haut je ne peignais personne (une rangée d’arbres) mais finalement le peintre est devenu l’observé, et l’a été par, disons, une sociologue ou une ethnologue en herbe. Voilà qui n’est pas la situation contrôlée de celui qui mène l’enquête.

Dans le Petit guide du voyageur actif, P. Deffontaines donne deux astuces au lecteur qui souhaite découvrir un pays et entrer rapidement en contact avec ses habitants : celle de la fausse crevaison de bicyclette (car il y a toujours une âme charitable pour aider et accueillir), mais aussi celle du dessin qui ne manque pas de susciter la curiosité et permet à l’intrus d’être un peu apprivoisé tout en posant des questions. On devine que ce qui en ressort n’est pas toujours bien prévisible et qu’il faut avoir le goût de la découverte.

Simon Estrangin, juin 2020

Le dessin du géographe achevé et observé par les habitants

J’ai peint il y a de cela plusieurs années à Porto dans un parc où j’étais à l’abri de l’agitation touristique. Un habitant du quartier qui devait passer par là est venu me regarder au travail de façon très respectueuse et en gardant une certaine distance pour être discret. Il est resté tout le temps de l’aquarelle, et quand je l’ai fini, alors que je prenais un peu de recul pour vérifier que mon travail s’arrêtait bien là, il a dit « C’est ça ! » sur un ton de satisfaction qui m’est allé droit au cœur.

Tous les peintres ont des anecdotes sur les réactions des passants à leur travail, mais il y a peut-être quelque chose de particulier à en dire pour la géographie.

A cette époque, j’avais décidé de voyager quelques mois avec mon matériel de peinture pour essayer de sentir ce que le dessin pouvait apporter à la géographie. Je voulais mener la réflexion, manipuler les idées, tout en étant dans la pratique. La phrase de cet habitant (« c’est ça ! ») m’est restée en tête depuis, parce qu’elle est forte, simple et qu’elle se comprend bien intuitivement. En même temps elle semble résoudre une énigme : bien sûr le tableau n’est pas la réalité (ceci n’est pas Porto), et même, par ses approximations, par son interprétation et ses maladresses ressemble moins à la réalité qu’une photographie. Alors, pourquoi peut-on dire : « c’est ça ! ». Il y a dans le dessin une « connaissance comparée » (je reprends cette expression au peintre naturaliste Robert Hainard, et j’insiste bien sur le mot connaissance pour ne pas rester sur le seul terrain de l’art), c’est-à-dire qu’il est facile de comparer le paysage qui est sous les yeux et celui sur la feuille, de vérifier si le vocabulaire artistique est maîtrisé et employé de façon à rendre le réel, mais ce réel n’est pas objectifié – et c’est là qu’il y a une différence avec la photographie du quidam, je ne parle pas de la photographie d’art -. Il s’agit de peindre le monde tel qu’il se présente, comme un phénomène, comme un événement que nous vivons et qui a sa charge poétique. Peut-être quand un habitant s’exprime « c’est ça ! » reconnaît-il quelque chose qui fait son attachement au lieu, et qui pour lui est à la fois de l’ordre du familier et du surprenant.

Puisque j’avais à cette époque des propos d’E. Dardel et des traités de phénoménologie comme livres de chevet je dirais que le peintre s’aperçoit que « donner un nom au phénomène et le classer ne suffisent pas ; il faut le comprendre en l’insérant dans notre vie propre » (Dardel E., 2014, Ecrits d’un monde entier, éditions Héros-limite géographie(s), p.262), puis il faut l’exprimer ensuite en trouvant une forme satisfaisante (fidèle et riche en force) à cette « chair du monde ».

Simon Estrangin, juin 2020