« My name is John Ford. I make westerns ». Les westerns représentent une part importante des près de cent quarante films de la carrière aussi inégale qu’éclectique de John Ford. Plusieurs sont des chefs-d’œuvre et ont participé à donner une certaine légitimité à un genre largement relégué, dans les années 1930, au rang de complément dans les doubles programmes, devenus la règle après 1929 – les fameuses « séries B ». L’œuvre de Ford donne ainsi quelque valeur à la fameuse formule d’André Bazin et Jean-Louis Rieupeyrout, selon laquelle le western est « le cinéma américain par excellence » (Rieupeyrout, 1953). Affirmation qui, à son tour, soutient l’idée que les westerns sont un objet d’investigation incontournable pour qui s’intéresse aux représentations de l’espace nord-américain.

En ce sens, les lignes qui suivent ne s’appuient pas seulement sur l’idée que les films peuvent faire office d’outils pédagogiques visant à éclairer tel ou tel concept géographique. Bien plus, elles partent du postulat suivant : les images filmiques traduisent des représentations collectives et ces représentations font partie intégrante, sont constitutives des espaces qu’étudie la géographie.

Par ailleurs, par sa longévité – depuis The Great Train Robbery en 1903 – et ses métamorphoses successives, le western témoigne de réécritures successives de la conquête de l’Ouest, influencées par le contexte de leur production. Dans cette optique, la partie de l’œuvre de Ford présentée ici appartient en majorité à la période classique du western, qui s’étend sur les années 1940 et 1950. L’intérêt des westerns de cet « âge d’or » (Cohen, 2005 : 31) est qu’ils donnent à voir une sorte de quintessence du genre, même si certaines œuvres produites dans les années 1950 préfigurent déjà les doutes et l’ambiguïté qui deviendront la règle dès la décennie suivante, dans ce qu’André Bazin (1957) a péjorativement appelé le « sur-western »[1]. On ne parlera donc pas des films muets qu’a réalisés Ford entre 1917 et 1926 et l’analyse se réduira aux quatorze productions qui ont suivi, inaugurées en 1939 par La Chevauchée fantastique.

J’entends montrer en quoi ces œuvres relèvent d’un discours sur la conquête de l’Ouest américain. Autrement dit, comment Ford nous montre son Ouest, en accentue certains traits et en occulte d’autres. L’analyse doit mettre en évidence le message que tente de faire passer ce discours et les intérêts qu’il poursuit.

1. Paysages et personnages du Far West fordien

1.1 Monument Valley : paysage grandiose et hostile

Si l’on peut affirmer que le western est un genre éminemment géographique, c’est d’abord parce que, en dehors de quelques exceptions, il se définit par l’importance qu’y occupe le paysage. Ford lui-même affirmait que « la véritable vedette d’un western, c’est the land » (Leutrat et Liandrat-Guigues, 1990 : 32). Il faut par conséquent, pour saisir le discours de Ford sur l’Ouest, s’interroger sur la décision prise par le réalisateur, en 1938, de situer l’action de son premier western parlant dans le décor de la Monument Valley, où il posera de nouveau sa caméra pour tourner, tout ou partie, huit autres westerns – plusieurs ont aussi été en partie filmés dans le Parc national des Arches, également dans l’Utah.

Figure 1 : la diligence, escortée par la cavalerie, dans le décor imposant de la Monument Valley (La Chevauchée fantastique, 1939) (Source : http://www.moma.org/)

La question vaut d’autant plus lorsqu’on sait que ce n’est certainement pas un souci de vraisemblance qui a guidé Ford dans le choix de ce site (Mauduy et Henriet, 1989 : 64), aujourd’hui devenu à la fois une réserve indienne et un incontournable géosymbole des États-Unis – en témoigne, par exemple, son utilisation dans la publicité vantant l’américanité du bourbon « Four Roses », les autres affiches de la campagne représentant le Mont Rushmore et la statue de la Liberté. En effet, il ne s’est en réalité à peu près jamais rien passé dans la Monument Valley : aucun événement marquant ou non de la conquête de l’Ouest n’a pris place dans ce désert où il aurait fallu être un fermier bien téméraire pour tenter de faire pousser du blé ou du maïs et un cow-boy bien naïf pour espérer faire paître son troupeau. Plus largement, le vaste désert incluant, en plus de l’Arizona et de l’Utah, l’ouest du Colorado et le nord-ouest du Nouveau Mexique, que contournaient les principales pistes menant les pionniers vers l’Oregon et la Californie, n’a jamais constitué un enjeu (Foucher, 1976 : 130-131). De même, les buttes-témoins du nord de l’Arizona et du sud de l’Utah désertiques ne peuvent suffire à symboliser des paysages aussi différents que ceux du chaparral californien et des forêts de pins des Rocheuses centrales[2], qu’il est difficile de ne pas inclure dans l’Ouest, même à retenir de celui-ci une définition restrictive.

Si elles n’ont rien à voir avec la réalité historique et géographique de l’Ouest, les caractéristiques de la Monument Valley constituent donc autant de symboles nourrissant le discours que tient Ford sur son Ouest. On retiendra trois traits résumant ce paysage fordien, que le réalisateur souligne au détriment même de la vraisemblance du récit – dans La Chevauchée fantastique, par exemple, la linéarité supposée de l’itinéraire du convoi n’empêche pas Ford de montrer plusieurs fois les mêmes lieux au cours du film, comme la West Mitten Butte et la East Mitten Butte, présentes dans le cadre dans trois scènes différentes (Leutrat et Liandrat-Guigues, 1990 : 186).

L’aridité arrive en tête, avec une végétation rare et basse et des pluies rarissimes : le manque d’eau est l’un des ressorts du scénario dans Le Convoi des braves et Le Fils du désert. Vient ensuite l’aspect grandiose de la géomorphologie[3] : buttes-témoins et coteaux dominent des personnages qui, dans les nombreux panoramiques et travellings, paraissent insignifiants. C’est bien le paysage que filme Ford, avant ses personnages. De même, une impression d’immensité ressort des films tournés dans la Monument Valley, celle de plaines inhabitées, ponctuées de forts militaires isolés et que la diligence met plusieurs jours à traverser, faisant étape dans des relais où attendent quelques rares fermiers. Impression d’immensité qui est aussi celle d’un grand vide : s’offrent au regard des terres vierges, que les Indiens n’occupent pas à proprement parler.

1.2 Les héros des épopées fordiennes

Dans ces contrées aussi grandioses qu’inhospitalières évoluent des personnages récurrents et stéréotypés. Ford consacre trois films à la Cavalerie – Le Massacre de Fort Apache, La Charge héroïque et Rio Grande –, qui apparaît dans plusieurs autres. Elle est peuplée d’hommes courageux et disciplinés, d’officiers parfois durs avec leurs hommes mais qui savent aussi se montrer débonnaires et paternels. Elle est soudée par une foule de rites quotidiens, que Ford se plaît à décortiquer, à commencer par l’omniprésent clairon, qui rythme les journées, et les chansons entonnées par la troupe. C’est elle qui assure la sécurité des convois de pionniers et surtout des diligences, face à la menace d’Indiens récalcitrants aux progrès de la civilisation.

La cavalerie facilite donc la conquête de l’Ouest, assurée par les pionniers : les communautés mormones, quakers et autres partent vers l’Ouest pour cultiver de nouvelles terres et de nombreux westerns de la période classique en font leur principal argument. Leurs chants religieux font écho aux musiques martiales de la cavalerie et leur détermination vaut le courage des soldats. Chez Ford, Le Convoi des braves narre ainsi les exploits d’une communauté mormone partant s’installer dans l’Utah.

Un autre genre de pionniers aide les précédents : les cow-boys. Gardiens et éventuellement vendeurs du bétail, qu’ils ont le plus souvent escorté depuis les villes de l’Est, ils sont de fins connaisseurs de l’open range et du désert et de leurs dangers. S’il arrive, chez Ford, que certains de ces garçons-vachers se changent en fines gâchettes pour combattre les hors-la-loi de l’Ouest – comme dans La Poursuite infernale –, on reste loin des westerns faisant la part belle aux fusillades : les personnages centraux sont bien les pionniers et les militaires.

En somme, si l’on adopte un découpage des westerns en six « périodes[4] » (Leutrat et Liandrat-Guigues, 1990 : 42-43), ce sont essentiellement les deux premières, le peuplement et les guerres indiennes, qui intéressent Ford. La Guerre de Sécession est le plus souvent un souvenir – à part dans Les Cavaliers et La Conquête de l’Ouest, dont la partie réalisée par Ford retrace la très meurtrière bataille de Shiloh – et le conflit mexico-texan absent. Quant aux cycles du bétail – l’opposition entre fermiers et éleveurs, autrement dit la question des modalités de l’appropriation sociale de la terre – et de la loi, seul son avant-dernier western, L’Homme qui tua Liberty Valance, y fait écho.

On en reste donc avant tout au stade de l’avancée progressive de la civilisation vers l’Ouest, du déplacement de la Frontier vers le Pacifique, du contact de l’homme blanc avec la wilderness. C’est dans ce cadre que doit se comprendre son utilisation du paysage de la Monument Valley, dont il reste à identifier les différentes significations.

2. Paysages épiques, paysages bibliques

Tous ces personnages sont, à leur manière, autant de héros, prêts à se sacrifier pour la collectivité et pour une cause qui les dépasse, donnant aux films de Ford une tonalité à la fois épique et messianique. Le traitement de l’espace participe de cette tonalité, voire en constitue la principale manifestation.

2.1 L’épopée, une affaire d’hommes (virils)

Si l’on peut parler d’épopée à propos des westerns de Ford et de beaucoup d’autres de la période classique, c’est que militaires et pionniers ne se contentent pas de se consacrer corps et biens à l’entreprise de la collectivité. Ils ont aussi et surtout pour fonction de maintenir un équilibre sans cesse menacé et sans cesse rétabli – ce qu’on retrouve dans les westerns où s’affrontent justiciers et hors-la-loi –, autrement dit de respecter une forme d’accord « entre le monde, naturel et social, et l’homme » (Dort, 1966 : 57-59). Cet ordre supérieur, que le héros épique intériorise et incarne par ses actions et son itinéraire, son statut supra humain est rappelé aux hommes par la géomorphologie : la « monumentalité géologique » de la Monument Valley est aussi et surtout « monumentalité métaphysique » (Baudrillard 1986 : 9).

Figure 2 : la femme regarde l’homme affronter seul les grands espaces de l’Ouest (La Poursuite infernale, 1946)

Au cœur de ce paysage qui impose le respect, décor « harmonieux, immuable et gigantesque » ponctué de « piliers unissant la terre et le ciel » (Maudy et Henriet, 1989 : 69), les héros épiques, monolithiques, ne s’embarrassent pas d’angoisses existentielles. Ils n’ont rien des personnages caractéristiques du roman – aux angoisses plus souvent forestières ou, désormais, urbaines – ni du drame – qui, lui, est affaire de fermiers, non de militaires (Dort, 1966 : 61). Ainsi, dans La Poursuite infernale, la romance, qu’on a vu poindre au cours du film, s’efface finalement derrière l’épopée : Wyatt Earp (Henri Fonda) résiste à la tentation de demeurer à Tombstone pour fonder un foyer avec sa bien-aimée et repart vers l’aventure, c’est-à-dire vers les grands espaces désertiques et le mont Capitan du dernier plan.

L’épopée est une affaire d’hommes et, sur ce point, il apparaît assez vite au spectateur que l’un des principaux enjeux du traitement de l’espace chez Ford est d’exclure les femmes de l’action, d’en faire de simples spectatrices. Les « méga-paysages » (Mauduy et Henriet, 1989 : 112-113) sont réservés aux hommes et à leurs montures et les femmes en sont écartées. Durant la scène d’adieu de La Poursuite infernale (qui se termine sur le plan ci-dessus), la barrière matérialise la limite entre la ville et le désert non approprié par la civilisation : du côté de ce désert se tient Wyatt Earp, tandis que Clementine demeure enfermée dans l’espace proto-urbanisé d’une ville en construction – dont elle va devenir la première institutrice, l’instruction étant bien sûr un symbole ultime de l’avancée de la civilisation. De même, plusieurs plans de La Prisonnière du désert ainsi qu’une image célèbre du Massacre de Fort Apache montrent des femmes, souvent en tablier, assistant au départ ou au retour de leurs maris ou parents, tandis qu’elles demeurent à l’intérieur – de la ferme, du fort – et séparées des grands espaces par divers obstacles matériels – rambardes d’une terrasse, poutres extérieures, barrières.

Figure 3 : entre les deux principaux représentants virils de l’Ouest, le « bon » et le « mauvais », le tenderfoot en tablier tente de s’interposer, au risque du ridicule (L’Homme qui tua Liberty Valance, 1962) (Source : http://www.live2times.com/)

Dès lors, le fait que l’un des deux principaux personnages de L’Homme qui tua Liberty Valance, Ransom Stoddard (James Stewart) soit accoutré d’un tablier et régulièrement montré en train de faire la vaisselle ou de servir des plats en dit long : les valeurs de l’Est l’emportent sur celles de l’Ouest, ce que Ford symbolise par la féminisation du représentant des premières. A l’opposé, John Wayne, éternel cow-boy, est plus viril que jamais et s’est construit une maison à l’ombre des cactus plutôt que de vivre à la ville. A l’extérieur – déserts, montagnes – appartient l’homme, à l’intérieur – maisons, fermes, villes – appartiennent la femme et le tenderfoot.

Le cheval, déclinaison de cette opposition genrée, permet à l’homme d’être à la mesure des espaces parcourus. Être un bon cavalier constitue une condition sine qua non de l’appropriation des immensités désertiques. Cow-boys et soldats rivalisent dès lors de savoir-faire sur leur selle – et durant la scène du Massacre de Fort Apache où les nouvelles recrues du fort apprennent à monter à cheval, on pense aux acrobaties qui émaillent nombre de westerns muets des années 1920. Au contraire, la femme monte rarement à cheval, et encore sur des selles aménagées, comme dans La Charge héroïque. Le tenderfoot, quant à lui, voyage en diligence et, le plus souvent, se voit réduit à l’immobilité.

2.2 Civilisation/Wilderness : conquérir la terre promise

Le rapport entre l’homme et la terre, chez Ford, ne se résume toutefois pas à une épopée virile dont sont exclues les femmes. Il relève aussi d’un discours religieux, messianique, qui mêle nostalgie du paradis perdu et hymne au peuple élu.

L’aridité rappelle la Bible : le désert américain est, à l’instar de la Palestine, la terre asséchée par la faute humaine, faisant des westerns fordiens un discours à vocation universelle, sur « les Humains en marche vers une Promesse mythique » (Mauduy et Henriet, 1989 : 70). L’aridité est aussi un gage de mérite : envers et contre tout, l’Amérique a été conquise grâce à Dieu et au courage des pionniers. Ce discours alimente l’intrigue du Convoi des braves, où le chef de la communauté[5] mormone multiplie les allusions bibliques et parle de « terre promise » et de « peuple élu ». La difficulté de l’entreprise – tracer une piste inexistante vers la vallée de San Juan – est présentée comme autant d’épreuves mises sur le chemin de la communauté par Dieu, qui saura récompenser les braves s’ils les traversent avec succès. De fait, ce film, comme beaucoup d’autres westerns traitant de la thématique du peuplement, est rythmé par les obstacles à surmonter : le franchissement d’un col et, surtout, la traversée d’une rivière, qui se termine par l’arrivée sur l’autre rive d’un magnifique poulain symbolisant renaissance et futur radieux.

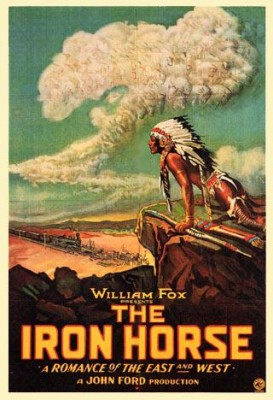

Figure 4 : l’Indien, bête sauvage (ou réalité minérale ?) face à l’avancée de la civilisation (affiche du Cheval de fer, 1924)

Au rang de ces obstacles naturels, il faut compter les Indiens. Le statut non humain de ces derniers est fortement appuyé dans plusieurs opus de Ford, bien que celui-ci ait par la suite évoqué son respect pour la « culture » indienne et imputé leur image négative à la nécessité de satisfaire les attentes du public (Bogdanovitch, 1978 [1967] : 77). Un plan récurrent dans plusieurs films (La Charge héroïque, en particulier) voit les Indiens associés « aux verticales qui constituent les segments forts du paysage de Monument Valley » (Mauduy et Henriet, 1989 : 102). Leur accoutrement, leur attitude, leur cruauté les assimilent à des bêtes sauvages, composantes non humaines de la wilderness que l’homme blanc a su, car tel était son devoir, dompter.

Allons plus loin : la couleur et la position de l’Indien sur l’affiche du Cheval de Fer, comme dans bien d’autres plans fordiens, donnent le sentiment qu’il fait corps avec la roche, qu’il lui appartient : l’Indien se retrouve alors, dans un geste d’exclusion extrême, minéralisé, réduit au rang d’élément du décor, d’obstacle naturel que la civilisation a su franchir sans sourciller.

Conclusion

Le message de Ford est donc limpide : derrière les paysages grandioses de Monument Valley, c’est l’immensité de la tâche accomplie par le peuple américain qu’il faut lire, l’épopée du « peuple élu » s’appropriant la terre promise en triomphant héroïquement des obstacles. Dans cet univers, tandis que l’Indien est entièrement déshumanisé et réduit à un élément constitutif de la wilderness, il n’y a pas non plus de véritable place pour la femme, au mieux inutile et au pire tentatrice, c’est-à-dire susceptible de ramollir le valeureux cow-boy et de lui faire oublier son devoir (Metz, 1971, cité dans Leutrat et Liandrat-Guigues, 1990 : 18). Seul l’homme viril appartient à l’Ouest, par sa capacité à être l’incarnation humaine des valeurs de la terre de l’Ouest : rudesse, courage, détermination. Lui seul est en adéquation avec l’ordre du monde et s’y soumet donc entièrement, sans avoir à se poser la question.

L’œuvre de Ford joue donc à plein son rôle de mythe en proposant une histoire dépolitisée (Barthes, 1957 : 216-218) de la conquête du territoire américain. Par la mobilisation[6] d’un paysage aride, immense et hérité de plusieurs millions d’années de lutte entre des forces surhumaines, par la mise en scène de héros incarnant cet ordre supérieur et incontestable, la conquête de l’Ouest est naturalisée et débarrassée de ses contradictions, de sa complexité : elle va de soi. Cette nécessité, ce naturel en font un parfait ciment d’une unité nationale qui, suite à la Guerre de Sécession, n’allait, elle, pas de soi. Elle exprime, pendant et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’assurance d’une Amérique maîtresse du monde et sûre d’elle et de son unité. Unité dont témoigne l’adhésion complète d’un représentant d’une de ses minorités, l’Irlandais John Ford.

Bien sûr, chez ce dernier naissent quelques doutes, émergent quelques ambiguïtés. Il exprime notamment une profonde nostalgie de la conquête de l’Ouest, par ailleurs récurrente dans le western, quelle que soit la période envisagée (Cohen, 2005 : 53-55). Cette nostalgie trouve à s’exprimer à travers le corps vieillissant de John Wayne, qui semble tourner définitivement le dos au spectateur à la fin de La Prisonnière du désert. Ford témoigne également de sa compassion pour les Indiens, qui s’exprimera ouvertement dans Les Cheyennes.

Néanmoins, le choix de traiter principalement les cycles du peuplement et des guerres indiennes, c’est-à-dire de la conquête des grands espaces vierges, permet à Ford de ne pas sonder trop souvent ni trop en profondeur les contradictions de la société américaine et de son histoire, sauf lorsque, à la fin de sa carrière, Ford le rooseveltien[7] condamne le racisme anti-noirs dans Le Sergent noir, puis prend le parti des fermiers contre les barons du bétail dans L’Homme qui tua Liberty Valance. Si ce dernier film signe « la mort de l’aventure » (Bellour, 1966 : 16), c’est parce que l’espace n’y est plus l’immensité vierge à conquérir mais un espace socialisé, où le capital a imprimé sa marque et où le jeune avocat Ransom Stoddard compte bien imposer la loi de l’Est, non plus celle du colt mais celle consignée dans ses livres de droit.

Les successeurs de Ford n’en finiront plus de traiter de ces questions de la propriété et de la loi et, en toute logique, délaisseront la Monument Valley et ses paysages mythiques, sauf à leur adresser occasionnellement un clin d’œil ironique ou nostalgique.

Manouk Borzakian

Bibliographie

Barthes R., 1957, Mythologies, Paris, Seuil, 238 p.

Baudrillard J., 1986, Amérique, Paris, Grasset, 126 p.

Bazin A., 1957, « Sept hommes à abattre : un western exemplaire », Cahiers du cinéma, n°74, août-septembre.

Bellour R., 1966, « Le grand jeu », dans Bellour R. (dir.), Le Western, Paris, Gallimard, 7-17.

Bogdanovitch P., 1978 [1967], John Ford, Paris, Edilig, 192 p.

Claval P., 1989, La Conquête de l’espace américain. Du Mayflower au Disneyworld, Paris, Flammarion, 320 p.

Cohen C., 2005, Le Western, Paris, Cahiers du Cinéma/CNDP, 96 p.

Dort B., 1966, « La nostalgie de l’épopée », dans Bellour R. (dir.), Le Western, Paris, Gallimard, 55-70.

Foucher M., 1976, « Du désert, paysage du western », Hérodote, n°7, 130-147.

Leutrat, J.-L. et S. Liandrat-Guigues, 1990, Les Cartes de l’Ouest. Un genre cinématographique : le western, Paris, Armand Colin, 230 p.

Mauduy J. et G. Henriet, 1989, Géographies du western, Paris Nathan, 254 p.

Metz C., 1971, Langage et cinéma, Paris, Albatros, 236 p.

Rieupeyrout J.-L., 1953, Le Western ou le cinéma américain par excellence, Paris, Editions du Cerf, 186 p.

Filmographie :

Ford J., 1939, La Chevauchée fantastique (Stagecoach), United Artists, 91 min.

Ford J., 1946, La Poursuite infernale (My Darling Clementine), 20th Century Fox, 92 min.

Ford J., 1948, Le Massacre de Fort Apache (Fort Apache), Argosy Pictures, 128 min.

Ford J., 1948, Le Fils du désert (Three Godfathers), Argosy Pictures, 106 min.

Ford J., 1949, La Charge héroïque (She Wore a Yellow Ribbon), Argosy Pictures, 99 min.

Ford J., 1950, Le Convoi des braves (Wagon Master), Argosy Pictures & RKO, 80 min.

Ford J., 1950, Rio Grande, Argosy Pictures, 105 min.

Ford J., 1956, La Prisonnière du désert (The Searchers), Warner Bros. Pictures, 114 min.

Ford J., 1959, Les Cavaliers (The Horse Soldiers), United Artists, 115 min.

Ford J., 1960, Le Sergent noir (Sergeant Rutledge), Warner Bros. Pictures, 111 min.

Ford J., 1961, Les deux Cavaliers (Two Rode Together), Columbia Pictures, 105 min.

Ford J., 1962, L’Homme qui tua Liberty Valance (The Man Who Shot Liberty Valance), Paramount Pictures, 122 min.

Ford J., 1964, Les Cheyennes (Cheyenne Autumn), Warner Bros. Pictures, 140 min.

Hathaway H., Ford J. et G. Marshal, 1962, La Conquête de l’Ouest (How the West Was Won), MGM, 174 min.

Porter E. S., 1903, Le Vol du grand rapide (The Great Train Robbery), Edison Manufacturing Company, 11 min.

Walsh R., 1930, La Piste des géants (The Big Trail), Fox Film Corporation, 104 min.

[1] Le western, genre naïf et conventionnel, devient psychologique, à thèse sociale, pratique le second degré, interroge ses propres fondations, traite de sa mythologie : en somme il devient conscient de lui-même et perd, pour André Bazin, de sa spontanéité.

[2] Pour une synthèse sur le climat, le relief et la pédologie de l’Amérique du Nord, on peut se reporter au premier chapitre de La Conquête de l’espace américain, de Paul Claval.

[3] A propos de la géomorphologie, Michel Foucher (1976 : 138) remarque avec justesse que le canyon est un décor qui se prête parfaitement aux scènes d’embuscades. De fait, c’est de leurs sommets que les Indiens guettent les convois et diligences fordiennes. En revanche, la diligence de la Chevauchée fantastique se trouve, lors du premier climax du film, attaquée dans une vaste étendue plate, et n’a de fait pas été tournée dans la Monument Valley mais dans un lac asséché à proximité de Victorville, en Californie.

[4] Les deux premiers cycles sont relatifs à la fondation : le peuplement et les guerres indiennes ; viennent ensuite ceux de la guerre de Sécession et du conflit mexico-texan ; enfin, les deux derniers cycles mettent en scène l’homme blanc face à lui-même : ce sont le cycle du bétail, avec l’opposition entre barons du bétail et petits fermiers, et celui de la loi, du banditisme, qui traite de la difficulté de faire régner l’ordre le long de la Frontier.

[5] La notion de communauté est au cœur de la construction de la nation américaine, conçue pour ne pas empiéter sur les fidélités locales et sur l’épanouissement de chacun au sein de la communauté qui a choisie (Claval, 1989 : pp. 87-101). De fait, la communauté est souvent un personnage important des westerns traitant du peuplement, en particulier lorsqu’ils décrivent le parcours d’un convoi de pionniers vers l’Ouest. Le Convoi des braves en est un exemple incontournable, au même titre que la célèbre Piste des géants de Walsh, qui retrace l’épopée d’un convoi reliant le Missouri à l’actuel État de Washington.