Alexandre Brun est Professeur de géographie à l’Université de Montpellier Paul-Valéry. Laurent Chapelon est Professeur en aménagement de l’espace et urbanisme à l’Université de Montpellier Paul-Valéry. Tous deux sont membres du Laboratoire de Géographie et d’Aménagement de Montpellier (LAGAM). Le 5 décembre 2024, ces deux enseignants-chercheurs ont présenté leurs travaux sur la place des deux gares montpelliéraines dans leurs tissus urbains respectifs, et leur accessibilité en transports collectifs urbains (réseau TaM), régionaux (TER) et nationaux (Intercités, TGV). La présentation s’intitule « Les quartiers de gare montpelliérains entre renouveau et intégration : regard croisé urbanisme-transport », dont un article a été publié dans la revue Géotransports en 2024 (numéro 22) avec Llewella Maléfant et Jean-Clément Ullès, doctorants au LAGAM.

Le paysage ferroviaire montpelliérain a récemment évolué avec la mise en service en 2018 de la gare exurbanisée Sud-de-France, en complément de la gare historique Saint-Roch. Depuis l’arrivée du TGV, les « doublets de gares » posent des défis d’intégration urbaine et de segmentation de l’offre ferroviaire. Les deux invités ont présenté les dynamiques urbaines contrastées des quartiers des deux gares, en mettant en lumière les enjeux et les défis liés à l’aménagement urbain porté par la Métropole et à l’organisation de l’offre ferroviaire.

La gare historique Saint-Roch : centralité et renouvellement urbain

La gare Saint-Roch, mise en service en 1845, occupe aujourd’hui une position centrale dans la ville de Montpellier. Initialement excentrée, elle a été intégrée au tissu urbain grâce à des projets d’urbanisation ambitieux, comme la création de la rue de Maguelone et du square Planchon, symboles de modernisation sous le Second Empire. Elle occupe une place également centrale dans la mobilité métropolitaine, régionale et nationale, avec une desserte assurée par quatre lignes de tramway, des TER, des Intercités et une partie des TGV.

Le quartier environnant, autrefois marqué par des friches industrielles et ferroviaires, connaît une profonde transformation avec le projet de la ZAC (Zone d’aménagement Concerté) Nouveau Saint-Roch. Sur 14 hectares, ce programme combine logements, bureaux, espaces verts et un parking, visant à rendre attractif le quartier dans une logique de mixité fonctionnelle. Le renouvellement urbain autour de la gare Saint-Roch illustre une dynamique attestée dans de nombreuses grandes agglomérations françaises. Ce processus s’inscrit dans une tendance à la standardisation des aménagements des quartiers de gare (souvent caractérisés par des équipements tels qu’un bâtiment emblématique conçu par un architecte renommé, un pôle d’échange multimodal, un hôtel 3 étoiles, ou encore un centre des congrès ou sportif, etc.).

La gare TGV Sud-de-France : le défi de l’intégration à Montpellier

Inaugurée en 2018, la gare TGV Sud-de-France est située en périphérie de Montpellier, ce qui lui vaut d’être qualifiée de gare « exurbanisée ». Son aménagement vise à optimiser les performances du réseau à grande vitesse (LGV), mais elle pâtit d’une intégration urbaine limitée. Cette gare se trouve déconnectée du centre-ville et repose sur une accessibilité routière, autoroutière et une navette de bus temporaire depuis/vers la station de tramway de la ligne 1 Place de France.

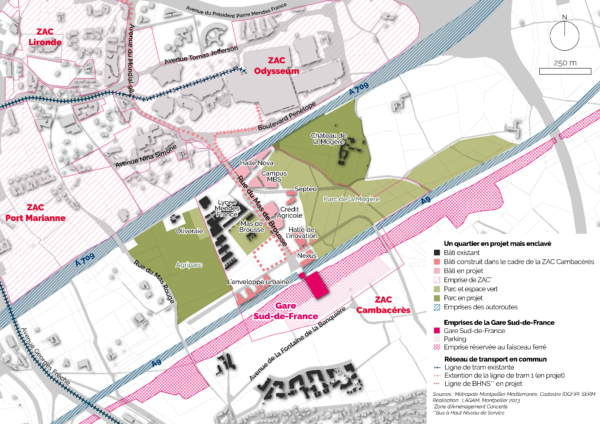

Le quartier de la gare Sud-de-France fait l’objet d’une ZAC baptisée Cambacérès, dont la programmation urbaine a longtemps demeuré instable. Initialement devant incarner un projet urbain novateur (vocabulaire de la Smart City) et écologique, à la mixité des fonctions urbaines (logements, bureaux, infrastructures de transport et de sport), force est de constater des modifications profondes par rapport au projet initial. Par exemple, aucun logement ne sera finalement construit au regard de la pollution générée par les deux autoroutes situées à proximité (Figure 1).

Le doublet de gares : les enjeux de la segmentation de l’offre ferroviaire et de l’intégration urbaine

La gare Sud-de-France, dévolue uniquement aux TGV, accueille 40% des TGV desservant Montpellier, le reste étant maintenu à Saint-Roch (en plus de l’ensemble des TER et des Intercités). Cette répartition entraîne une fragmentation de l’offre ferroviaire, obligeant les voyageurs à composer avec des correspondances pénalisantes entre TGV et TER lorsqu’il est nécessaire de se déplacer d’une gare à l’autre (augmentation du temps de déplacement, utilisation des transports collectifs urbains, nécessité de se déplacer avec une valise, etc.).

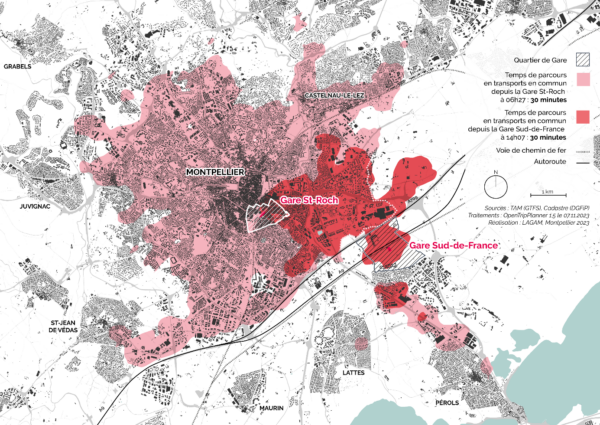

Alors que la gare Saint-Roch bénéficie d’une intermodalité optimale grâce à la convergence de quatre lignes de tramway, Sud-de-France reste faiblement connectée aux transports collectifs urbains. Son accès repose sur une navette temporaire reliant une station de tramway, en attendant le prolongement de la ligne 1 prévu en octobre 2025 et, plus tard, le réseau de Bustram (Bus à Haut Niveau de Service). L’aire maximale accessible en 30 minutes pendant une journée type depuis les deux gares, en termes de surfaces desservies par les transports collectifs montpelliérains, met en évidence des différences notables, illustrant l’éloignement de la gare Sud-de-France du centre urbain (Figure 2).

Figure 2 : Aires maximales accessibles en transports collectifs en 30 minutes depuis chacune des deux gares de Montpellier

Conclusion :

L’exemple de la gare Saint-Roch montre qu’il faut plusieurs décennies pour qu’une gare s’intègre pleinement à son tissu urbain. En revanche, le quartier de la gare Sud-de-France, majoritairement consacré aux activités tertiaires, demeure en périphérie et peu intégré. Avec un sillon LGV situé à moins de 4 km du centre-ville, contrairement à d’autres gares TGV françaises (comme la gare TGV Nîmes Pont-du-Gard à 14 km de Nîmes), Sud-de-France bénéficie déjà d’une connexion au tissu métropolitain. Alexandre Brun souligne que la gare Sud-de-France, bien que mal connectée au centre-ville, semble s’être imposée, presque involontairement, comme la gare des habitants des périphéries montpelliéraines. Le manque d’anticipation des pouvoirs publics pour la desserte en transports collectifs urbains de la gare Sud-de-France se traduit par des temps de rabattement prolongés vers le centre-ville et une multiplication des ruptures de charge entre les modes de déplacement. Laurent Chapelon désigne cette difficulté comme une « limite des doublets de gares métropolitains ». Finalement, Montpellier dispose de deux gares aux fonctions différenciées, adaptées à des publics distincts et à des infrastructures spécifiques, reflétant une complémentarité partielle dans leur usage.

Echanges avec le public

Une question sur le risque d’inondation dû à la montée du niveau de la mer

Alexandre Brun : Les gares (Saint-Roch et Sud-de-France) sont à l’abri des inondations par submersion marine, même avec l’élévation du niveau de la mer d’ici 2100. La gare Sud-de-France est située suffisamment loin de la mer et en hauteur. Les enjeux liés à cette gare sont plutôt économiques, commerciaux et écologiques, car sa construction et la périurbanisation qu’elle génère vont à l’encontre des objectifs des outils de planification comme le PLU et le SCOT.

Une question sur l’augmentation possible des services de fret ferroviaire grâce à la création de Sud-de-France

Laurent Chapelon : Le fret ferroviaire reste en difficulté partout en France, notamment à cause de la concurrence de la route qui permet le transport de porte à porte. Le report d’une partie des TGV et des trains de fret sur le contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier a permis de libérer des sillons sur la ligne classique au profit du TER. Il est à noter que la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan devrait se caractériser également par une voie mixte voyageurs/fret qui laisse la porte ouverte au développement du fret ferroviaire sur l’arc méditerranée, en contrepartie d’un coût plus élevé de construction (cette ligne a un coût estimé à 6 milliards d’euros).

Une question sur l’impact potentiel de l’aménagement du quartier Sud-de-France sur le quartier Saint-Roch

Alexandre Brun : Il n’y a pas d’impact significatif immédiat sur Saint-Roch. Le renouvellement urbain de ce quartier a été réussi, avec un retour du commerce qui stimule l’urbanité. En revanche, le quartier Cambacérès, autour de Sud-de-France, est exclusivement dédié au tertiaire, sans logements prévus. Alexandre Brun exprime des doutes sur la capacité de Montpellier à absorber autant de constructions de bureaux sans d’abord attirer les entreprises.

Laurent Chapelon met en avant des résultats de recherches scientifiques montrant que les entreprises ne s’implantent pas dans les nouveaux quartiers de gare pour l’infrastructure de transport, mais surtout pour la disponibilité d’espaces de bureaux. Il y a souvent un décalage entre les équipements de transport et leur connexion au tissu économique local.

Une question sur l’évolution du trafic dans les gares Saint-Roch et Sud-de-France

Laurent Chapelon : La fréquentation de Sud-de-France augmente, mais c’est une croissance artificielle, car les voyageurs sont contraints d’utiliser cette gare. Les taux de remplissage des TGV sont optimisés par les ajustements tarifaires des opérateurs ferroviaires (yield management). À Saint-Roch, le trafic TER s’intensifie grâce à des cadences améliorées, rendues possibles par la libération de sillons consécutive à l’ouverture de la gare Sud-de-France et du contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier. Alexandre Brun souligne l’absence de connexion entre l’aéroport de Montpellier et les autres infrastructures de transport. Cette lacune entrave l’intégration de l’aéroport dans le réseau de transport urbain.

Une dernière question sur les raisons pour lesquelles il n’y a pas de logements sociaux dans le quartier Cambacérès

Alexandre Brun : Initialement, la ZAC Cambacérès (anciennement ZAC Oz) devait inclure des logements pour équilibrer la programmation urbaine. Cependant, les nuisances sonores et la pollution (proximité des autoroutes) rendent la construction de logements impossible.

Prise de notes et compte-rendu : LLewella Maléfant et Jean-Clément Ullès, doctorants au LAGAM, Université Paul-Valéry Montpellier 3.