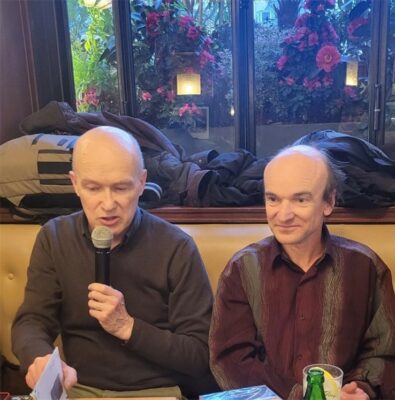

Laurent Testot (à droite) interviewé par Gilles Fumey (à gauche) Photo M. Huvet-Martinet

Gigantesques incendies de forêts en Californie, déforestation en Amazonie, développement de la filière bois dans de nombreux pays… autant d’aspects qui soulignent l’importance des forêts dans le monde actuel. A l’heure de l’anthropocène, les écosystèmes forestiers présentent des enjeux environnementaux majeurs dans la mesure où leur rétraction spatiale contribue à l’accélération du changement climatique.

Mardi 25 mars nous avons reçu Laurent Testot (L.T), pour aborder les enjeux contemporains de la forêt en se plaçant dans une perspective géo-historique transdisciplinaire de longue durée et globale de l’humanité sur de longues distances. Laurent Testot, journaliste scientifique, est l’auteur de plusieurs ouvrages d’histoire environnementale et présente ce soir sa dernière publication : les Forêts *.

Les écosystèmes forestiers.

Les forêts existent depuis environ 400 millions d’années bien avant l’arrivée de l’homo Sapiens en Europe (vers -47 000 ans) ; elles couvraient alors les 2/3 de la surface terrestre et étaient plutôt constituées de grandes fougères avec des écorces très épaisses. Les forêts (actuellement un tiers de la surface terrestre mondiale, un tiers du territoire français) rendent de multiples (une quinzaine) services écosystémiques : fournissent de l’oxygène, de la fraicheur, de l’humus, du bois, protègent les sols de l’érosion, abritent la biodiversité…Le rôle de l’humus est essentiel mais pour qu’il se constitue positivement il faudrait laisser les forêts intactes en libre évolution.

« Le carbonifère : un enfer » ? Il y a 359 millions d’années, ce fut un moment important quand cette énorme masse végétale, largement composée d’écorces, se fait piéger avec des masses d’eau pour pourrir et fermenter sous fortes pressions et former un énorme capital énergétique : les couches de charbon actuellement exploitées. La parabole de l’enfer vient du fait qu’il reste suffisamment de réserve pour nous faire monter en enfer ; on brûle ce charbon en émettant du CO2 qui pollue l’atmosphère alors même qu’on déforeste. Ce charbon sera one shot : à priori on n’en reconstituera jamais une telle quantité.

« La forêt est notre mère » : les hominidés frugivores en sont en effet sortis il y a 10 millions d’années. Nous sommes les héritiers d’une sélection naturelle liée au fait que nous avons un gène qui nous permet de digérer l’alcool et qui nous a permis de manger les fruits trop mûrs tombés des arbres, riches en éthanol.

Les grands éléphantidés dont on estime qu’il y en avait 27 espèces sur les différents continents (y compris en Amérique), il y a 100 millions d’années, (il n’en reste plus que trois) ont été la force motrice du déboisement de la terre en créant des clairières et des corridors qui ont permis la progression des prairies. Ils se nourrissaient en se procurant du fourrage par les feuillages ou des fruits dont ils étaient friands.

Le facteur feu.

Pour certains auteurs les brulis anthropiques remonteraient à 1,5million d’années en Afrique. Nos ancêtres ont maitrisé le feu probablement il y a 800 000 à 900 000 ans et avec certitude il y a 300 000 ans. Ils ont pratiqué très tôt l’écobuage c’est-à-dire mettre le feu dans un milieu déterminé pour y faire bruler la matière combustible. Les aborigènes d’Australie l’ont pratiqué depuis au moins 40 000 ans. L’homme de Néandertal le pratiquait aussi. Les Grandes Prairies d’Amérique du Nord auraient été créées et entretenues par les Amérindiens pour encourager les troupeaux de bisons qui constituaient leur réserve de nourriture. D’autres peuples avaient appris depuis longtemps à gérer les forêts pour dégager les sous-bois afin d’y fixer de grands herbivores tels les cerfs ou wapitis ou même des plus petits animaux comme les castors ou les dindons.

Rôle des glaciations.

Les cycles glaciaires depuis 2,6 millions d’années ont duré depuis environ 1 million d’années sur des périodes glaciaires de 100 000 ans en alternance avec des périodes plus tempérées de 10 000 à 20 000 ans dont la dernière il y a 11 700 ans, l’Holocène correspond au néolithique. Les hommes ont contribué alors à la disparition de plus de la moitié des grands animaux qui régulaient la forêt et consommaient les graines des arbres en les déplaçant ce qui permettait de conquérir de nouveaux milieux. Ainsi la courge en Amérique aurait dû disparaitre en même temps que ces animaux mais les hommes sont parvenus à la replanter, la domestiquer et la cultiver en la déclinant sous diverses formes, empêchant les forêts de reprendre du terrain. Les humains en un processus assez lent ont co-évolué avec les forêts et les ont menées dans des états différents avec des biodiversités diverses, relativement pauvres dans les forêts européennes en comparaison des écosystèmes des régions tropicales. Il n’y a que 250 à 350 espèces d’arbres indigènes en Europe.

Les forêts permettent les économies d’énergie, sont les championnes du durable et de la biodiversité.

Les arbres par leur réseau radiculaire sont essentiels pour le cycle de l’eau. Ils déploient leurs feuilles sur la canopée, captent le CO2 et limitent l’apport de lumière dans le sous-bois. L’eau afflue en grande quantité par leurs racines et les feuilles en évaporant une grande partie ce qui apporte de la fraicheur estivale. Les forêts fertilisent les sols par leur humus, abritent la biodiversité, filtrent l’air et régulent le cycle de l’eau.

La déforestation.

Elle a été entamée très tôt par les hommes qui ont su fabriquer du charbon de bois, à forte valeur énergétique pour faire monter en température les fours des potiers puis ceux des sidérurgistes à l’âge des métaux. La forêt disparait alors progressivement car elle sert de combustible. Les Romains et les Chinois sont considérés comme de grands dévastateurs. Les Romains ont déboisé massivement car leur civilisation est une grosse consommatrice d’énergie notamment pour les hypocaustes des thermes ; ils ont été très loin jusqu’en Belgique et Anatolie pour trouver du bois. Ils voient la forêt comme un espace sauvage (désigné par le mot silva devenu selve en bas latin) vierge d’influence humaine où se multiplie le gros gibier. Le terme forêt apparait tardivement (vers le xième s) venu de selve forestis, désignant plutôt une réserve de chasse laissée aux nobles qui s’approprient progressivement les forêts d’Europe au moyen-âge et multiplient les droits (taxes) sur leurs multiples usages. La forêt devient alors le territoire des puissants aménagé en mode cynégétique.

Les aléas climatiques peuvent être importants. Quand il y a refroidissement la forêt repart par déprise, comme au haut moyen-âge quand la température baisse de de 2 à 3° C pendant quelques décennies entrainant une baisse démographique et une déprise agricole. Il peut y avoir alors des changements politiques : on expliquerait ainsi les successions dynastiques en Chine. Le cas de la Chine des Song (XIIe s) est à cet égard intéressant.

Le reboisement et le sauvetage des forêts

Ils sont liés à la surexploitation. A la fin du moyen-âge la forêt n’occupe en France que 25% du territoire, ce ne sera plus que 12% fin XVIIIe s et 8% début XIXème (ce sera le point le plus bas) car la Revolution Française a ouvert largement les à tous les habitants.

L’époque moderne a vu l’apparition d’administrations forestières dans les régions les plus menacées. C’est dans ce contexte qu’il faut replacer l’action essentielle de Colbert. C’est surtout la géopolitique qui a poussé la royauté à légiférer pour sauver ses forêts. La compétition se jouant sur mers, il fallait être capable aligner des marines de guerre de plus en plus puissantes pour contrôler les voies maritimes vers les colonies. La France est alors en retard sur ses concurrents britannique et hollandais. Les grands navires de l’époque étaient des forêts flottantes : chacun d’entre eux nécessitait plusieurs milliers de m3 de bois. Colbert, dès qu’il est nommé intendant des finances du roi, se saisit de cette question prioritaire et initie toute une série de mesures pour limiter les droits d’usage sur les forêts et surtout créer les fondements d’une exploitation rationnelle des forêts en plantant des futaies de hêtres et de chênes pouvant fournir les hauts mats nécessaires à la marine de guerre. Sachant qu’il faut environ deux siècles pour faire pousser de tels arbres, ils ne furent jamais utilisés pour la marine : Colbert ne pouvait pas anticiper les navires cuirassiers à vapeur fin XIXe s !

Une des grandes urgences au XIXe s c’est de replanter en Europe (alors qu’on continue à déforester la forêt tropicale dans les colonies notamment pour les plantations de sucre comme au Brésil) d’autant qu’avec la révolution industrielle la demande en bois est importante pour étayer les galeries des mines. On s’inspire des Allemands qui ont déjà reboisé essentiellement en résineux parce qu’ils poussent vite et droit. Une école royale forestière est créée à Nancy en 1824. Dès lors une véritable technocratie de la foresterie se développe en voulant souvent faire des forêts utiles donc le plus souvent monospécifiques, c’est-à-dire composées à plus de 75% d’une seule espèce d’arbres comme dans les Landes. Ces forêts sont fragiles et il faut s’en occuper : c’est le rôle de l’ONF créé en 1964 dans une optique productiviste. Les forêts les plus biodiverses proviennent de l’exode rural et de la déprise agricole.

Les forêts rendent de multiples services : sociétaux, économiques et surtout, à l’heure du réchauffement climatique, écologiques. Il faut arbitrer pour les préserver et ne pas compter sur l’action de l’Etat. De nombreux collectifs citoyens s’emparent de ces questions et s’investissent pour racheter des espaces forestiers qu’ils reboisent et laissent en libre évolution. La fondation Francis Hallé vise à reconstituer une forêt primaire d’environ 70 000 ha en Europe (en Alsace ou dans les Ardennes ?) : c’est un projet d’avenir unique puisqu’ il faudrait la laisser en libre évolution sans intervention humaine pendant 800 ans !

Les mégafeux

sont hors normes et dévastateurs. Ils sont liés au fait que les espaces sont inhabités ou non entretenus alors qu’autrefois les habitants prélevaient de la biomasse qui maintenant s’accumule (elle a triplé en France au cours du XXe s). Les ronces, les branches ne sont plus prélevées accumulant du matériau qui avec les stress hydriques fournissent du combustible. Sur de grandes surfaces comme au Canada, Australie, Californie…ces feux créent eux-mêmes les conditions de leur entretien et se propagent très vite. Pour lutter il faut rétablir l’écobuage traditionnel et réhabiter les forêts. Le seul mégafeu répertorié comme tel en France a eu lieu dans les Landes en 1947.

Questions de la salle :

Forêt de Bialowieza : seule et dernière forêt primaire d’Europe ? Pas vraiment d’après L.T car elle a été une réserve de chasse royale et n’a été laissée » tranquille » que depuis 500 ans, ce qui est insuffisant. Il faudrait plutôt parler de « forêt ancienne » avec une grande richesse biologique et de biodiversité comme certaines forêts en Roumanie et Bulgarie. Pour L.T il n’y a plus de forêts primaires : il faut remonter avant l’holocène pour en trouver. Sur cette forêt déjà évoquée aux cafés de géo voir https://cafe-geo.net/la-foret-de-bialowieza-un-symbole-de-la-pologne-actuelle/

Rôle de la sécheresse actuelle sur la pousse des arbres ? Elle oblige, pour reboiser, à ne pas utiliser de graines à germer mais à planter les jeunes arbres génétiquement sélectionnés grandis préalablement, ce qui donne des racines superficielles : l’arbre est de ce fait moins résistant aux coups de vent mais supporte mieux les stress hydriques. Les arbres sont très résistants aux changements climatiques : ils s’adaptent bien notamment en élargissant leur période génétique. On connait mal encore les capacités d’adaptation des arbres mais elles sont considérables.

La forêt comme « bien commun ». L’idée était d’utiliser autrefois des ressources (hors la chasse) qui étaient dédaignées par les puissants souvent propriétaires des lieux, pour en laisser la jouissance au menu peuple, moyennant le plus souvent le paiement de droits très divers suivant les lieux : il s’agissait de ramasser du bois mort, des champignons, des glands (droit de glandée), de faire paitre des animaux… Il s’agissait aussi surtout, le plus souvent d’utiliser les landes qui ont énormément reculées en France. Les communautés paysannes savaient utiliser la biodiversité de ces écosystèmes pour en exploiter les diverses ressources. Les forêts d’autrefois étaient moins étendues et moins denses qu’actuellement avec moins de biomasse mais elles étaient beaucoup plus biodiverses donc d’une plus grande richesse.

* Laurent Testot, les forêts : des forêts primaires aux enjeux du XXIème siècle, Ed. Frémeaux & Associés, Paris 2024

Micheline Huvet-Martinet, avril 2025