Dans la haute chaîne du Jura, entre les Rousses et le lac de Joux en Suisse, le car glissait comme un reptile. Le paysage défile comme un cinémascope, la silhouette effilée des sommets, les barres calcaires entre les sapinières, l’ovale des lacs bleu ciel dessinant un petit pan de ciel bleu sur la campagne verte et dont l’air était jauni par le soleil. Nous étions là, à chercher ce que la montagne pouvait nous raconter de nous mêmes que nous n’aurions même pas songé à trouver, une émotion, une surprise, une certitude, une inquiétude peut-être. Dans le défilé des sapins qui nous accompagneraient au lac de Malbuisson que Courbet voyait comme un trou noir, les vaches étaient indifférentes à notre passage. Mouthe et son clocher coiffé d’un bulbe aux couleurs froides offrait la sidération d’un village ordinaire du haut-Jura, rue principale élargie pour les congères hivernales de neige, maisons protégées du vent par des tôles dessinées comme des écussons, voitures stationnées en désordre, femme secouant un tapis à la fenêtre, maquignon montant dans un camion de bestiaux. C’était donc cela, le Jura. Un canton de l’univers où des gens nés-là étaient restés sans vraiment l’avoir voulu, ouvrant les fenêtres en cette fin d’été chaude et qui allaient s’apprêter pour la saison du grand manteau blanc.

Frontière

Dole

Pourtant, entre Dole et Besançon, les deux capitales du comté de Bourgogne, sept jours pleins n’ont pas suffi pour accumuler des images, questions, étonnements sur ces lieux dont personne ne sait s’il faut les nommer Jura, Comté, Franche-Comté, Revermont, Haut-Doubs, porte de Bourgogne, Haute-Saône. Sauf si les limites ont un sens qui est de tendre un miroir dans lequel on se regarde. De préférence avantageusement, face à l’autre, déprécié pour ne pas déchoir dans notre image de soi. De fait, tout semblait frontière, ligne, marquage. Invisibles : mine de sel du trias fixant les installations d’extraction, périmètre d’une appellation viticole ou fromagère, microclimat, limite indécise de la hêtraie-sapinière, frontière géopolitique. Ou visibles : vignobles peignés, champs marquetés des hauts plateaux, ruisseaux et rivières ourlés de saules, clochers traçant le chemin de la terre au ciel, horizons en enfilade des plis géologiques.

(suite…)

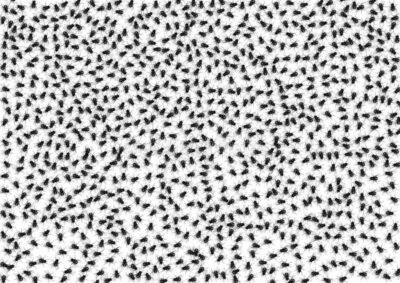

Le café géo consacré à nos relations avec les animaux, en présence du géographe et spécialiste Jean Estebanez le 26 mars 2024, a permis de montrer combien nos destins humains sont liés aux animaux. Y compris les plus petits comme les mouches qui altèrent la douceur de vivre à la campagne l’été. Faut-il déplorer qu’on ne vienne pas à bout de ces bestioles si fragiles ? Explications sur une lutte inégale des places hommes/animaux. (Gilles Fumey)

Le café géo consacré à nos relations avec les animaux, en présence du géographe et spécialiste Jean Estebanez le 26 mars 2024, a permis de montrer combien nos destins humains sont liés aux animaux. Y compris les plus petits comme les mouches qui altèrent la douceur de vivre à la campagne l’été. Faut-il déplorer qu’on ne vienne pas à bout de ces bestioles si fragiles ? Explications sur une lutte inégale des places hommes/animaux. (Gilles Fumey)