Géopolitique des céréales, sous la direction de Sébastien ABIS,

Editions Eyrolles, 2024

Cet album, de taille modeste mais au contenu très dense, traite de ce qui constitue la moitié des calories consommées sur la planète, les céréales, cultivées, transformées, transportées, utilisées à des fins politiques. Sur les 40 fiches proposées, 20 sont consacrées au blé, à deux échelles, mondiale et française, 20 traitent des autres céréales et des produits alimentaires les plus populaires conçus à partir des céréales. Chaque thème est abordé par un texte de deux courtes pages, un « focus » qui en développe un aspect majeur ou peu connu et une illustration (carte, graphique ou schéma).

Les médias généralistes suscitent régulièrement les inquiétudes de leurs lecteurs en annonçant les pénuries futures de matières premières et de ressources énergétiques mais peu évoquent des pénuries possibles, voire probables, de produits alimentaires. Sur les 700 millions d’hectares cultivés dans le monde (à peu près la surface de l’Australie), la moitié est consacrée aux céréales. Or celles-ci constituent la moitié des calories consommées par la population mondiale. Trois fiches font de la « géopolitique-fiction » (2040, 2050, 2060). Elles présentent plutôt des scénarios catastrophes. Est-ce pour nous alerter ? En 2040 il faudra nourrir 9 milliards d’hommes alors que les incidents climatiques seront de plus en plus fréquents et que les superficies emblavées seront réduites par l’artificialisation des sols et le souci de conserver la biodiversité. A ces inquiétudes il faut ajouter la volonté de puissance de certains Etats qui peuvent utiliser l’« arme du blé ». La sécurité alimentaire se pose dans des termes difficiles.

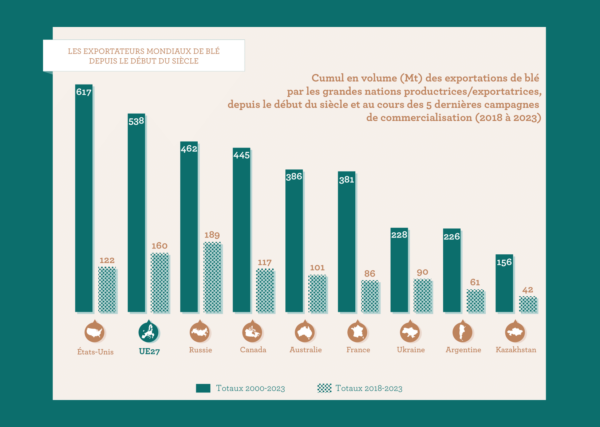

Même si le blé n’a plus que le deuxième rang (après le maïs) dans la production céréalière, sa consommation est vitale pour une population mondiale dont l’urbanisation a changé les habitudes alimentaires. Partout sur la planète, on consomme du blé sous des formes différentes. Or si la Chine et l’Inde sont les premiers producteurs mondiaux, la Russie, troisième producteur, est, depuis cinq ans, le premier exportateur mondial (25% à 30%) et le changement climatique devrait lui permettre d’étendre largement ses terres cultivables (à contrario, les sécheresses vont affecter lourdement les « terres à blé » aux Etats-Unis, en Europe, en Australie…). Même si l’Union européenne reste le deuxième exportateur mondial – mais il n’y a pas de politique céréalière extérieure commune -, beaucoup de pays d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d’Asie du Sud-Est sont et seront très dépendants de la Russie. Néanmoins la sécheresse récente dont a souffert récemment le sud du pays montre que son pouvoir sur la scène internationale n’est pas inébranlable. Par contre l’Ukraine a réussi à empêcher la catastrophe économique engendrée par l’invasion russe de février 2000. Les exportations de grains – dont une majorité de blé- qui n’atteignaient plus 500 000 tonnes en mars 2022, ont été de 7 millions de tonnes en avril 2024. Le conflit logistique a été gagné par les Ukrainiens grâce aux « nouvelles voies de solidarité » (terrestres et fluviales) et au corridor maritime de la mer Noire.

Au sein des pays de l’U.E., la France occupe une place privilégiée (5ème producteur et 5ème exportateur mondial). Le blé occupe 20% de la S.A.U. (2) et a des rendements élevés. Ces résultats sont remarquables pour un pays qui a connu le rationnement jusqu’en 1949. Mais le blé français (comme tous les blés européens) est dépendant des engrais riches en azote (150-200 kg/ha), nécessaires à une forte teneur en protéines. Or l’azote provient du gaz naturel fourni jusqu’alors par…la Russie. Il faut donc miser sur la recherche agronomique pour faire des progrès dans la génétique végétale et les engrais bas-carbone pour assurer notre sécurité alimentaire.

Exportations mondiales de blé, in Géopolitique des céréales. Editions Eyrolles, 2024

Depuis la fin du XXe siècle, le maïs est la céréale prédominante. Les Etats-Unis, la Chine, le Brésil et l’Argentine fournissent 70% de la récolte mondiale annuelle et 90% des exportations. L’U.E., première zone d’importation, se fournissait principalement en Ukraine qui connait une baisse drastique de ses exportations. Ce choix s’explique par le label « sans O.G.M. » du maïs ukrainien, à la différence des maïs produits sur le continent américain. L’expansion du maïs – qui occupe actuellement 1/8 des terres cultivées – suscite des controverses. Alors que des millions de personnes sont sous-alimentées et que la croissance démographique va se poursuivre jusqu’en 2050, est-il raisonnable de consacrer 60% de la première céréale mondiale à l’alimentation animale et un pourcentage non négligeable à la fabrication du bioéthanol et à divers usages industriels ?

Production asiatique par excellence, le riz réclame des conditions de culture très exigeantes, climatiques particulièrement, qui risquent d’être très impactées par le changement climatique. Or il est nécessaire d’accroître rapidement la production. La Chine, premier pays producteur, est aussi importatrice et en Inde, premier exportateur, 40% de la population souffre de malnutrition. Seulement 10% de la production sont commercés dans le monde. Pourtant c’est en Afrique subsaharienne, faible productrice, que la demande augmente le plus rapidement (la croissance de la demande est de 6% par an). Et la production africaine ne satisfait que 55 à 60% de la consommation. Entre 2023 et 2050, la population africaine doit doubler. Il est donc indispensable de revenir aux céréales traditionnelles, mils et sorgho.

Mils et sorgho sont des céréales à redécouvrir car elles ont des qualités nutritives et sont peu exigeantes en matière climatique et écologique. La F.A.O. (2) en fait la promotion sans rencontrer beaucoup de succès jusqu’alors.

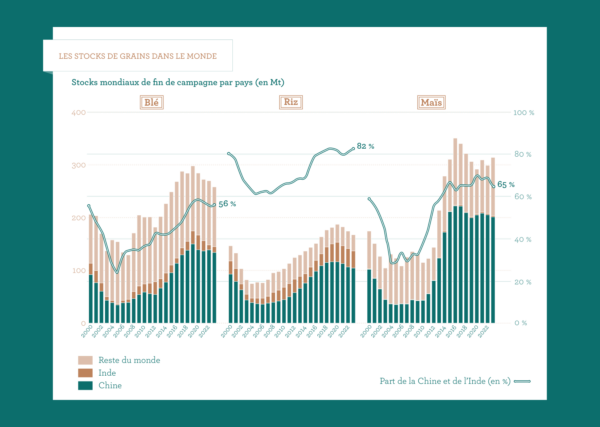

Assurer la sécurité alimentaire de leur population dans les décennies à venir constitue donc un défi difficile à relever pour beaucoup d’Etats. Ils doivent non seulement faire aux risques naturels induits par le changement climatique mais aussi aux stratégies de puissance de quelques grands pays. Le conflit ukrainien en donne un exemple. On a déjà évoqué la dépendance de nombreux Etats à l’égard des blés russes. Il faut aussi souligner l’action de la Chine qui, bien qu’importatrice elle-même, utilise les besoins africains en riz pour accroître son influence. La deuxième puissance mondiale pratique une politique de stockage des céréales (blé, maïs, riz) à grande échelle. Elle détient plus de 50% des stocks mondiaux de céréales, ce qui lui permet de faire face à d’éventuelles mauvaises récoltes mais aussi lui donne du pouvoir sur les acheteurs.

Les stocks de grains dans le monde, in Géopolitique des céréales. Editions Eyrolles, 2024

Certains produits alimentaires fabriqués à partir de céréales contribuent au soft power des Etats dans lesquels ils ont été conçus, par leur notoriété mondiale. Ils sont porteurs d’une identité nationale, qu’il s’agisse de la tortilla mexicaine d’origine précolombienne, de la pasta italienne exportée dans le monde par les migrants italiens dès la fin du XIXe siècle et bien sûr de la baguette française de tradition (les normes de fabrication ont été fixées par décret) qui a été classée au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO en 2022. Le sushi, produit culturel japonais largement diffusé depuis la fin du XXe siècle, était à l’origine une méthode de conservation du poisson. Aliment et boisson, la bière est le premier alcool au monde (180 milliards de litres sont consommés par an dans le monde. C’est un vrai produit de la mondialisation qui était déjà fabriqué dans l’Antiquité (Mésopotamie, Egypte…). Les grands producteurs de bière (Chine, Etats-Unis, Brésil, Mexique et Allemagne) utilisent du malt produit dans des malteries, secteur dans lequel la France est leader mondial (premier producteur et premier exportateur mondial depuis 1967) grâce à son haut niveau d’expertise. 1 pinte sur 5 bue dans le monde est faite avec du malt français ! la production française de bière (6ème rang mondial) est un secteur dynamique, créateur d’emplois qui font une large place aux cadres jeunes et féminins.

Nous pouvons clore cette présentation « en élevant le débat ». La culture des céréales a été génératrice de « grandes cultures » : les premières civilisations du Moyen Orient, il y a plus de 10 000 ans. Les croyances et rituels religieux leur ont accordé une grande place symbolique (par exemple, le pain dans le sacrement de l’Eucharistie).

L’étude des céréales nous a permis de traiter de géographie, de géopolitique, d’histoire, de gastronomie…et même de religion !

(1) A.U. : surface agricole utilisée. Elle comprend l’ensemble des terres arables, les pâturages et les cultures permanentes

(2) FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

Michèle Vignaux, juin 2024

(Ce compte rendu a pu bénéficier d’informations glanées dans le webinaire organisé par S. Abis et son équipe pour accompagner la sortie de l’ouvrage).

Les illustrations ont été reproduites avec l’aimable autorisation des Editions Eyrolles.