Présentation par Julien Rebotier, Chargé de recherche au CNRS à l’Université Toulouse – Jean Jaurès, membre du laboratoire LISST.

Ce Café Géo a eu lieu le mardi 10 avril 2018 à la Brasserie des Cordeliers à Albi à partir de 18h30.

Présentation problématique :

Sur la base de quelques questions et définitions conceptuelles initiales destinées à établir un cadre problématique commun avec la salle sur la question des risques dits naturels et de leur gestion, la présentation va s’organiser en trois temps.

Dans un premier temps, il s’agira de montrer que les risques naturels n’existent pas, mais sont bien le produit de rapports sociaux et de dynamiques de peuplement.

Dans un second temps, la « fabrique » des risques ainsi décrite sera présentée à la fois comme une marque et comme un levier de rapports sociaux et de rapports à l’espace différenciés.

Un dernier point permettra d’ouvrir la discussion sur les contributions possibles de la recherche en sciences sociales, et particulièrement en géographie critique, sur l’étude et la prévention des risques de désastre.

Pour les besoins de la démonstration, on mobilisera des territoires pour la plupart urbains, et aussi variés que ceux pris au Venezuela, en Equateur, en Haïti, ou au Chili, mais aussi en France ou au Portugal. En outre, l’échange avec le public autorisera sans doute de mobiliser nombre d’exemples locaux.

Compte-rendu :

Compte-rendu réalisé par Thibault COURCELLE et Mathieu VIDAL, enseignants-chercheurs, co-animateurs des Cafés Géo d’Albi, complété par Julien REBOTIER.

Eléments de la présentation :

La réflexion géographique sur les risques pointe rapidement l’impasse que recouvrent les définitions les plus classiques du risque, et souligne l’importance de s’interroger sur les contours des modèles conceptuels utilisés.

La plupart du temps, le risque est entendu comme une combinaison entre d’un côté un aléa, souvent vu comme naturel et extérieur au monde social, et d’un autre côté la vulnérabilité, qui correspond à ce qui peut être perdu.

L’aléa correspond à la probabilité d’occurrence d’un événement naturel, à une intensité, dans un espace et dans un pas de temps donné. Le calcul de probabilité permet le calcul de risque (sans quoi, il s’agit d’incertitude), mais aussi le calcul des primes de risque, ou le calibrage d’une buse pour canaliser un cours d’eau…

C’est la définition de vulnérabilité qui s’avère plus problématique, comme le reflète largement la littérature scientifique. La discussion de la définition de vulnérabilité nous amène à contextualiser les risques dans l’espace des sociétés, mais aussi à restituer leur fabrique, dans le temps. Pour ces deux raisons, il n’est pas possible de considérer que les risques sont naturels.

Les risques naturels n’existent pas.

« Ce qui peut être perdu » ne dépend en aucun cas de la seule exposition à un aléa. Les exemples des séismes de Haïti et du Chili en 2010 le démontrent de façon tragique. Face aux 230 000 morts dans l’île des Caraïbes, un séisme 30 fois plus puissant et à la longueur d’onde 10 fois supérieure a causé un peu plus de 500 morts au Chili.

L’aléa ne commande en aucun cas aux dommages. Entrent en considération des questions d’enjeux (d’éléments exposés) ainsi que de capacité de réponse (de prévention, de préparation, de prévision, de gestion, de rétablissement, etc.). C’est la vulnérabilité qui fait le désastre, bien plus que l’aléa.

Et la vulnérabilité gagne à être replacée dans une trajectoire territoriale et de peuplement. Ces enjeux, et ces capacités de réponse se construisent dans le temps, se différencient dans l’espace, et parmi le monde social (éminemment hétérogène). Et c’est de la diversité de cette différenciation du risque (dans l’espace social) que la géographie sociale et politique tire son miel.

Ainsi, et pour sortir de la passivité à laquelle renvoie la vulnérabilité réduite à l’idée d’exposition à un aléa, on conçoit plutôt la vulnérabilité comme un ensemble de conditions et de processus qui rendent les territoires (les groupes, les entreprises, les individus, les communautés, etc.) plus ou moins susceptibles à l’endommagement. Ces conditions et processus les plus divers sont l’objet de la géographie sociale et politique des risques.

Les risques rendent compte et participent du rapport social à l’espace :

Les risques sont complexes et font interagir/intervenir différents types de leviers, de facteurs et ils sont surtout propres à une situation. Ils sont contingentés, contextualisés et leur multiplicité, voire leur complexité, est toujours difficile à lire.

Le deuxième exemple de « tout va bien jusqu’à présent », c’est de voir à quel point les risques révèlent un ordre social, mais aussi véhiculent un ordre social différencié. Ce deuxième exemple a toujours à voir avec Caracas mais va porter sur l’insécurité urbaine, ville dont on a beaucoup entendu parler récemment surtout pour son insécurité ou pour des raisons de politique nationale. Lorsqu’on se penche sur le risque dit « d’insécurité » qu’on va concevoir plus ou moins comme un aléa dans le traitement, on va essayer de voir de quelle manière il est identifié et de voir à quoi il correspond.

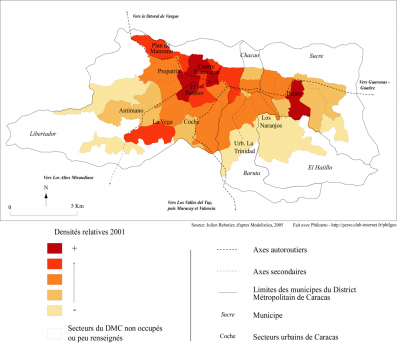

Il est nécessaire de revenir à quelques éléments de géographie générale sur Caracas. C’est une ville de 3,5 millions d’habitants avec 5 municipalités. La grande région métropolitaine de Caracas compte un peu moins de 5 millions d’habitants. La carte sur la densité permet d’identifier les quartiers les plus densément peuplés en rouge foncé. Les lignes en pointillés sont les lignes de métro qui correspondent aux axes principaux de circulation. L’axe principal est donc un axe Est-Ouest avec des vallées secondaires, vers le Sud, sur lesquelles passent des autoroutes ou voies de métro.

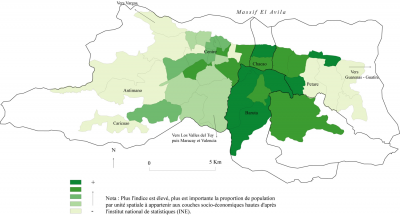

Sur le plan de la richesse, la carte suivante permet d’identifier les zones les plus riches en vert foncé. On observe donc une partie orientale particulièrement foncée, des parties extrême-Est et Ouest très claires et une zone de transition qui correspond à des densités de transition comprenant un cœur historique très restreint plutôt dense.

Voici ci-dessous à gauche une photographie de la zone la plus riche nichée au pied d’une grande montagne qu’on appelle l’Avila. De l’autre côté de ce massif, c’est la côte Caraïbe. Caracas est donc situé à 900 mètres d’altitude et n’est pas directement sur la mer mais derrière un premier cordon de montagnes. Cette autre photographie ci-dessous à droite montre comment se présente un quartier de l’extrême-Ouest, à Catia par exemple, avec un habitat populaire, spontané, d’invasion, mais plutôt solide, avec des constructions en briques, avec des colonnes, de la taule, qui n’a donc rien à voir avec les bidonvilles de Récife ou de Manaus dans les marécages.

|

|

Ces deux photographies donnent une petite idée du paysage urbain de Caracas.

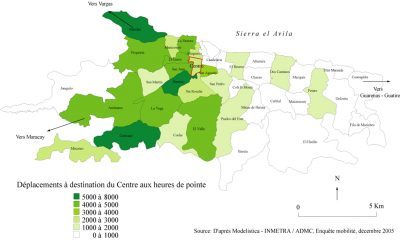

Un dernier élément de géographie générale sur la pratique des territoires : où va-t-on ? Quels endroits fréquente-t-on en fonction de l’endroit où on habite à Caracas ?

Si on prend l’exemple de la fréquentation des centres d’éducation, lorsqu’on fréquente le centre pour l’école, d’où vient-on ? Les gens qui fréquentent cette partie centrale de Caracas viennent pour beaucoup d’Antimano et de la partie Ouest de la ville, mais ils viennent très peu de la partie Est de la ville.

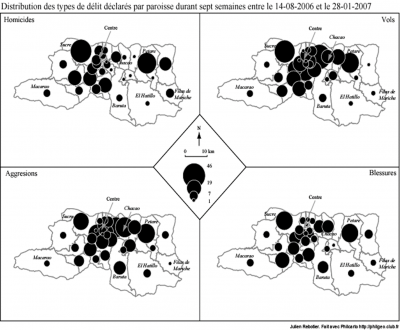

Pour comprendre la distribution du risque d’insécurité urbaine qui est un risque avéré et mesurable, on peut l’observer sur une carte détaillée en fonction des types de délit déclarés (homicides, vols, agressions, blessures).

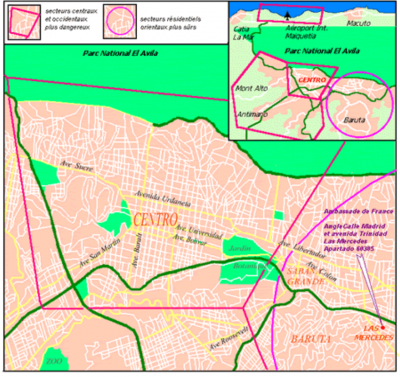

La représentation de l’insécurité urbaine est importante car elle va sous-tendre les réponses qu’on va lui apporter. La carte ci-dessous tirée du site du ministère des Affaires étrangères à l’attention des touristes français qui vont à Caracas montre des secteurs centraux et occidentaux « plus dangereux » et des secteurs résidentiels orientaux « plus sûrs ». Cette carte est une représentation spatiale de l’insécurité largement partagée par nombre d’acteurs à Caracas.

Or y a-t-il correspondance entre le sentiment d’insécurité et la distribution de l’insécurité ? Pas particulièrement, même s’il y a un peu de vrai. En revanche, cette représentation du sentiment d’insécurité est beaucoup plus proche de la carte de géographie sociale de la ville et de la ségrégation Est-Ouest, de la distribution des riches et des pauvres, de la pratique spatiale qu’on a de l’espace urbain. Ceux qui habitent dans l’Ouest de Caracas fréquentent la partie Ouest de la ville et inversement. Cette représentation du risque d’insécurité urbaine permet de renforcer un ordre social urbain ségrégé, séparé entre l’orient et l’occident qui préexiste de beaucoup au risque de l’insécurité urbaine. Cette distinction Est-Ouest est vraie pour les homicides et tous les crimes de sang les plus sévères.

La carte générale de la distribution est beaucoup plus proche de celle des vols et des agressions. Et la distribution de l’insécurité urbaine pour ce qui n’est pas des homicides à Caracas correspond en réalité à la géographie fonctionnelle de la ville, là où il y a des gens, où on va travailler, où on circule, où il y a des choses à voler.

Cette représentation qu’on a de l’insécurité sous-tend une série d’actions dans l’espace, notamment le marquage des ces territoires plutôt riches de l’Est, qui sont des territoires dit « sûrs ».

Dans la série « Weeds » qui se déroule dans une banlieue américaine plutôt homogène, exclusive et ségrégée, on retrouve des images très comparables à celles de quartiers de Caracas. Les architectes-urbanistes qui ont décidé le découpage de Caracas sont des urbanistes-paysagistes de Boston, les Olmsted Brothers, dont le cabinet a aussi dessiné le Central Park de New York. On est donc dans cette même production de la ville et de la séparation. Cette constitution de banlieues homogènes disposant de l’eau, du gaz et de l’électricité se retrouve dans les années 1930 aux Etats-Unis, puis dans les années 1950 dans ce quartier de l’Est à Caracas. Robert Fogelson a largement documenté ce contexte ségrégé états-unien dans « Le cauchemar bourgeois. Banlieues, 1870-1930 ». Le prix, la pression sociale comme les normes, permettaient des mises à distances des autres populations. La logique de représentation du risque et le traitement du risque montrent comment le risque d’insécurité urbaine représente une ville ségrégée, mais participe à la réaffirmation de cette ségrégation de l’espace urbain à Caracas. C’est une logique de cause à effet, à la fois un marqueur et un véhicule d’un ordre social dans l’espace.

Rendre le politique à la prévention :

Restituer le politique pour comprendre les différents aspects du risque, c’est rendre le politique à la prévention et faire de la dimension politique un des défis des politiques de la prévention des désastres.

La façon qu’on a de comprendre le problème présume pour beaucoup des réponses qu’on va apporter à ce problème. Si on est confronté à une inondation et qu’on estime que c’est un problème de hauteur d’eau, on va construire des digues, et si l’eau monte trop haut, on continue à monter des digues. C’est donc une spirale à rétroaction positive qui est synonyme de fuite en avant. En revanche, si le problème d’inondation est un problème d’occupation de l’espace, on va prendre des mesures d’aménagement, d’occupation, de prescription, pour, par exemple, obliger les gens à faire un étage lorsqu’ils sont en zone inondable, à avoir des vélux sur les toits (ce qui aurait peut-être permis de réduire le bilan des victimes de la Faute-sur-Mer lors de la tempête Xynthia où des gens ont été pris au piège dans leur maison aux volets électriques fermés sans électricité). La façon qu’on a de concevoir les risques va nous amener à différentes politiques de gestion de ces risques.

En Amérique latine, la conception de Simon Bolivar, résumée par cette phrase « Si la nature s’oppose à nous, nous lutterons contre elle et nous ferons en sorte qu’elle nous obéisse », est le paradigme moderniste, développementiste longtemps en vigueur, jusqu’aux années 1970 et qui a fait prévaloir la maîtrise et la domination de la nature. Si l’eau monte, ce n’est alors pas un problème, on va la corseter, l’endiguer, la contenir… On connait aujourd’hui toutes les limites de cette logique de gestion.

On a ensuite les accommodements dans la façon de gérer les risques. Les Plans de prévention des risques sont des outils réglementaires pour gérer l’usage du sol et dire qu’à tel endroit on est aux prises avec tel risque et il faut prendre telle mesure. Par exemple, un Plan de prévention des risques incendie en Gironde présente une innovation locale avec un PPR en « peau de léopard », donc à l’intérieur de la zone rouge qui signifie un risque d’incendie particulier dans une zone interdite à la construction, à l’agrandissement ou à l’extension, on a des pastilles bleues où l’on peut construire avec quelques prescriptions pour lesquelles on n’est bien souvent pas très regardant. Ces pastilles bleues correspondent à des fermes, des maisons ou à des terrains de propriétaires déjà présents à qui on concède une surface de terrain potentiellement constructible. Il y a donc aussi, même dans les pays du nord comme la France, des « accommodements » au regard de ce qui pourrait sembler être un aléa objectif : un massif forestier avec un risque d’incendie.

De nombreuses circulaires des préfectures souffrent des exceptions négociées et accommodements. Tout ceci montre les limites de la modernité et l’effritement de la rationalité technique. C’est le paradigme de Beck sur la société réflexive dans son ouvrage « La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité ». Trois gros accidents dans les années 1980 font basculer la croyance dans le développement avec un accident nucléaire à Three Mile Island aux Etats-Unis en 1979, une explosion d’une usine chimique à Bhopal en Inde en 1984, puis l’explosion d’un réacteur nucléaire à Tchernobyl en Ukraine en 1986, qui sont une série d’accidents techniques d’ordre industriel.Gilbert Rist, dans « Le développement, histoire d’une croyance occidentale », déconstruit la catégorie du développement, de la modernité, du progrès, de la linéarité, et estime que ce développement, croyance occidentale, nous revient comme un boomerang. C’est ce qui nourrit la pensée de Beck lorsqu’il aborde la société du risque qui n’est plus celle du progrès, de la modernisation. C’est la période où l’on commence – en principe – à penser un peu différemment le rapport au milieu, cette façon de s’inclure dans l’espace et cette vision que l’on a de la maitrise des risques.

La contextualisation nécessaire a pour objectif de mettre en avant les dimensions politiques de la prévention.

L’exemple de Quito, capitale de l’Equateur exposée aux risques volcaniques.

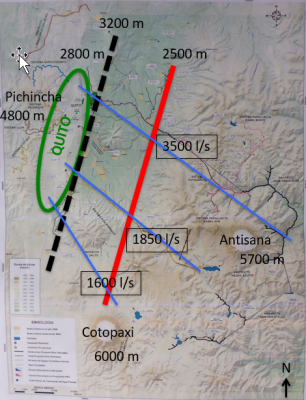

Un dernier, exemple, celui du système d’adduction d’eau à Quito, capitale de l’Equateur, dans la vallée inter andine, ville de 2,5 millions d’habitants, qui comprend trois volcans actifs aux alentours : le Pichincha, l’Antisana et le Cotopaxi.

L’approvisionnement de l’Est (canaux en bleu) traverse une vallée, un point bas (ligne rouge) et passe une ligne de crête (ligne pointillée).

La ville de Quito a besoin de 8000 litres d’eau par seconde, c’est une question très prosaïque et d’apparence très technique, mais elle a, en fait, une forte dimension politique, de rapports de force, de géopolitique. Sur ces 8000 litres d’eau, 7000 viennent de l’Est, de massifs en hauteur, donc il n’y a pas de système de propulsion d’eau. Cette eau coule par des canalisations jusqu’à Quito à 2800 mètres d’altitude. Cette canalisation passe au-dessus d’un point bas dans une vallée à proximité du volcan Cotopaxi, mais dans cette vallée, on est aussi en présence d’un tracé de Lahar – sorte d’agglomérat terreux mélangé à de la glace fondue précipité en cas d’éruption volcanique – provoquant un flux torrentiel extrêmement rapide et dommageable qui creuse les vallées. Ce flux torrentiel est susceptible de couper toutes les canalisations d’eau arrivant à Quito. En 2015, le Cotopaxi est entré en éruption et en 2016, il y a eu un gros tremblement de terre en Equateur, donc les Equatoriens ont une blague sur les risques : « En Equateur, l’histoire en termes de risques est catastrophique, le présent est horrible. Heureusement, le pays n’a aucun avenir. »

Dans tous les cas, ils essayent de se préparer à l’avenir très dommageable qui se présente à eux et pour l’approvisionnement en eau de Quito, ce problème va se poser en deux points où les canalisations d’eau peuvent être traversées par le lahar. De l’autre côté, le Pichincha est entré en éruption en 1998-1999, donc la ville de Quito est bien cernée. Le maire, avec l’aide de la coopération internationale, a dégoté des financements pour construire des ponts élevés, qui sont des ponts suspendus pour permettre à la canalisation de passer par-dessus la vallée, le lahar passant au-dessous. Mais ce système ne fonctionne pas. Cette politique de prévention pouvait sembler intelligente et appropriée, mais n’est pas encore opérationnelle, voire caduque. Si le Cotopaxi entre en éruption et que le lahar arrache les canalisations, c’est entre 1,6 et 1,8 millions d’habitants qui se retrouvent sans eau pendant dix à douze mois. Pour mettre en service le système de canalisation d’eau par les ponts, il faut couper l’eau à un million de personnes pendant huit jours. La fenêtre d’opportunité qui a permis au maire de lever 6,5 millions de dollars et de construire les ponts en moins de 6 mois s’est refermée.

Le coût politique de couper l’eau à un million de personnes pendant huit jours s’est révélé beaucoup moins intéressant lorsque le Cotopaxi n’était plus en éruption huit mois après la construction de ces ponts. Ces ponts existent mais ne sont pas branchés et le maire n’est plus venu sur les chantiers des travaux d’évitement des points bas.

Il y a également une limitation technique car personne ne sait si ça fonctionne. Il faut poser des « Y » avec un dispositif particulier qui fait que la canalisation, qui passe sous le lit de la rivière est désolidarisée de celle qui passe sur la rivière de telle manière que le lahar n’arrache que les canalisations enterrées et n’entraîne pas le reste de la conduite. Il y a également la dépendance au sentier technologique. Auparavant, 700 puits assuraient l’approvisionnement d’eau de Quito. Un choix a donc été fait de s’approvisionner par un système d’adduction d’eau venant de l’Est afin d’augmenter le débit à travers l’importation de ressources d’eau à distance de Quito. Le problème est que la ville et la population ne cessent de croître et est enfermée dans la nécessité d’aller chercher toujours plus d’eau plus loin.

Il est aujourd’hui question de doubler cette canalisation d’eau, qui rencontrerait toujours des problèmes de points bas et de lahar et qui pose des problèmes géopolitiques car on va chercher l’eau dans une province qui n’est pas celle du Pichincha, mais celle du Napo. L’eau dans la constitution n’est pas un bien marchand comme au Chili, en revanche, le fait de concéder des ressources de la province du Napo n’est pas exempt de quelques renvois d’ascenseur dans d’autres arènes politiques qui font partie des négociations. Le fait d’éventuellement manquer d’eau n’a donc pas grand-chose à voir avec la seule éruption à venir du Cotopaxi.

Il y a eu une guerre avec le Pérou au début des années 1990. L’équateur potabilisait son eau avec le chlore du Pérou mais le conflit géopolitique avec ce pays a stoppé les importations de chlore et a fait peser la menace d’une pénurie d’eau potable en Equateur.

La conclusion est qu’on peut s’aider de la connaissance produite par les sciences de la terre et du vivant et les sciences exactes et technique, mais la décision restera toujours d’ordre politique. En cela, la décision est faite d’arbitrages, de choix et de priorités, pas de raison technique.

Il y a eu également des rivalités politiques entre l’échelon de la municipalité de Quito et l’échelon national quand le président était Rafael Correa qu’on retrouve dans bien d’autres circonstances. Il y a également une dimension multirisque, car on croit résoudre un problème par une canalisation suspendue, mais on ne sait pas du tout comment se comporte cette canalisation en cas de séisme lorsqu’elle est chargée d’eau à très haute pression, alors qu’avec une canalisation enterrée, ça ne pose aucun problème. On ne sait pas non plus comment elle se comporte face aux grands vents dans un endroit particulièrement exposé. Il n’y a donc pas de bonne solution et on n’arrive jamais au bout des choses, mais l’idée est d’essayer de comprendre l’écheveau des raisons et de ne pas se fier au discours du « ça va de soi », « c’est naturel ».

Conclusion :

Quelles peuvent être les réponses du géographe, les contributions d’une géographie sociale et politique à la compréhension et à la connaissance des risques et de leur gestion ?

Il est nécessaire de rompre avec la lecture en silos et essayer d’articuler les échelles, les acteurs et les types d’enjeux. Plus que de penser la linéarité et la causalité, on est plutôt dans une logique de spirale entre, non plus seulement des aléas et des éléments de vulnérabilité (R = A x V), mais entre des éléments de menace naturelle, des éléments de vulnérabilité et des réponses qu’on apporte à ces situations de risque, qui vont-elles-même modifier les conditions d’aléas, les formes de peuplement, et peser à leur tour dans une spirale qui ne va jamais cesser de s’entretenir.

Il y a l’exemple du hameau du Tour dans la banlieue de Chamonix avec le glissement des Posettes. Comment à l’intérieur d’un hameau, on va s’abstraire des logiques et des fonctionnements physiques de la menace pour rentrer dans des logiques d’aménagement et des travaux qui sont des réponses de politiques de prévention, de réduction des dommages, qui vont modifier les conditions d’occupation d’aménagement, qui vont peser sur le milieu et vont définir d’autres types de dommages. C’est donc une spirale de rétroactions positives qui s’entretient. On installe un parking sur la rive gauche en amont d’un vieux pont aménagé en 1961 avec le début de la valorisation touristique et de la mise en valeur des fonds de vallées avec le ski. Cet accès au domaine skiable de la commune est considéré comme tellement important qu’il n’est pas envisageable de s’en passer. Cet aménagement du parking va entraîner des dommages et des risques liés aux crues de l’Arve. Pour y répondre, on construit des digues pour enserrer le cours de l’Arve et on renforce des digues déjà existantes en 1969/70. Ce renforcement des digues provoque une extension du parking, qui va commander un affouillement du pont et un doublement du pont pour permettre d’amener encore plus de monde. Cet affouillement va finir par réactiver le glissement des Posettes, qui va obliger de creuser un tunnel de percement de ce glissement pour faire passer l’Arve à l’intérieur. Voici un bel exemple de boucle de rétroactions positives.

Notre rôle en tant que géographes est d’essayer de comprendre et de faire du lien entre l’enjeu majeur que représente ce hameau du Tour pour Chamonix qui justifie de grosses interventions modifiant les conditions du milieu et les conditions du risque, auquel on répond par toujours plus jusqu’au blocage de l’organisation par le PER (Plan d’expositions aux risques) – un des premiers documents de réglementation des usages de l’espace – dans lequel on prend conscience qu’on n’arrivera jamais à maîtriser le risque et qu’il est nécessaire d’arbitrer entre le développement touristique et la réduction des dommages par une réduction des logiques de peuplement à cet endroit-là. Il est donc nécessaire de penser de façon systémique et de sortir de cette tension entre le connaître et l’agir. Dans le domaine des risques, il faut agir pour réduire les dommages, et on est pris entre cette nécessité de connaissance de la complexité et de l’ambiguïté d’un côté, et l’obligation de résoudre des problèmes d’un autre côté. Il est important de bien les comprendre pour apporter une réponse adéquate et c’est souvent difficile de se faire entendre.

Eléments du débat :

Mathieu Vidal (enseignant-chercheur en géographie à l’INU Champollion) : J’ai juste une remarque qui n’appelle pas de réponse. Dans un cours sur les Amériques cette semaine, je passais aux étudiants une petite vidéo sur les gaz de schiste. On est dans un exemple inverse où c’est l’homme qui crée des risques naturels puisque la recherche de ces gaz crée des tremblements de terre sur les territoires en question qui sont mal vécus mais toutefois acceptés par les populations qui vont travailler sur ces territoires. On a là une ambivalence entre l’homme, la nature et le risque créé par l’homme.

Thibault Courcelle (enseignant-chercheur en géographie à l’INU Champollion) : Quel a pu être l’impact de la révolution socialiste bolivarienne menée par Hugo Chavez sur la représentation du risque au Venezuela, sur sa gestion et sur la prévention des désastres ? On est un peu dans une sorte de paradoxe où cette révolution bolivarienne a lancé des politiques redistributives en faveur des couches les plus populaires qui sont les plus exposées aux risques comme tu l’as montré, et en même temps, cette révolution se revendique de la politique de Simon Bolivar qui avait pour conception « si la nature s’oppose à nous, nous lutterons pour la dompter et faire en sorte qu’elle nous obéisse ». Est-ce qu’il y a eu un changement visible à partir de 1999/2000 sur les représentations et la gestion des risques ?

Julien Rebotier : Sur la gestion des risques, il n’y a pas eu de véritable changement. Dans la sécurité, ça a provoqué un conflit ouvert sur les interprétations de l’insécurité urbaine, les manières de voir le monde, la vision que l’on en a. On ne s’expliquait pas du tout les phénomènes de la même manière selon qu’on était d’un bord ou d’un autre politiquement. Sur la question de la gestion des désastres, on a un militaire [Hugo Chavez] qui intervient comme un militaire avec une figure du héros sur la gestion de la crise, et cette idée de prendre en charge d’autres logiques que celle du secours n’était pas vraiment significative au Venezuela. Pendant longtemps en Amérique latine, jusqu’au début des années 1990, ceux qui s’occupaient de la gestion du risque étaient les militaires et ça s’appelait « administration des désastres et des crises ». Après, on a fait évoluer un peu le paradigme et on y répond en termes de planification et d’aménagement, mais ce n’est pas la révolution.

Sur les réponses qu’a pu apporter la révolution bolivarienne en termes de redistribution et de dotation de services, une réponse aux risques et à la fabrique du risque peut se situer et doit se situer à l’extérieur du seul domaine strict du risque. Une bonne politique de logement et une bonne politique de santé, c’est une politique de réduction des vulnérabilités des plus exposés et des plus vulnérables. En l’occurrence, avec la politique de redistribution, le Venezuela n’a pas été le champion de la réduction de la pauvreté qui est plutôt le Brésil au moment des virages à gauche en Amérique latine. En revanche, le Venezuela a été le champion dans la réduction des inégalités. Ça a été l’occasion de gagner en espérance de vie. Jusqu’à il y a deux ou trois ans et les problèmes que l’on connait aujourd’hui, des gens mieux alimentés et mieux soignés, ce sont des gens qui vivent plus longtemps, des gens qui résistent mieux physiologiquement aux glissements de terrain. On est vraiment dans une logique intégratrice du développement.

François Taulelle (enseignant-chercheur en géographie à l’INU Champollion) : Moi, j’ai deux questions à te poser : Puisque tu es dans des programmes à l’international avec des scientifiques qui sont en géographie physique, ainsi que des mathématiciens, comment tu te positionnes dans ces équipes, qu’apportes-tu en plus et qu’est-ce qu’ils t’apportent ? Comment articules-tu tout ça, cette notion de risque, avec le principe de précaution ? On a maintenant un principe où, pour n’importe quoi, on se prémunit de toutes sortes d’aléas et ça peut aussi bloquer des initiatives. Même si en Amérique du sud, on est sans doute moins sur le principe de précaution que chez nous…

Julien Rebotier : Je ne mobilise pas ce principe de précaution dans la gestion des risques qui a beaucoup occupé les politistes chez nous. J’en comprends toutes les limites et je vois aussi toute la dimension instrumentale dont ça peut faire l’objet, de la même manière que l’impérieuse nécessité d’agir dans cette situation de risque. Et dès qu’on commence comme ça, il faut être particulièrement précautionneux. Pour le principe de précaution qui s’impose à tous et malgré tout, je ne l’utilise pas.

Pour les rapports avec les collègues de géographie physique, ma culture de géographe me permet de comprendre ce qu’ils me disent, mais pas beaucoup plus. Lorsqu’il s’agit de comprendre les mécanismes au foyer, les espaces de recouvrement des plaques, les lois statistiques de récurrence, je comprends à peu près. On a longtemps servi à nos collègues de géoscience à décrocher des financements, car ça fait quarante ans qu’on dit qu’il ne s’agit pas de comprendre techniquement ou physiquement les choses pour apporter des réponses efficaces. Les bailleurs aussi l’ont compris et ont bien dit qu’il ne s’agissait pas de financer des sismologues ou des techniciens pour apporter des réponses significativement efficaces. Ils ne donnaient donc de l’argent aux sismologues que s’ils s’entichaient de sociologues, de géographes… J’ai la faiblesse de croire qu’on change de période et qu’on est dans une vraie compréhension de la complexité des enjeux et j’espère que dans ma carrière professionnelle, je connaitrai le moment où on dessinera ensemble le périmètre de nos recherches et le contour de nos questions, et qu’on n’aura pas seulement à répondre, nous, sciences sociales, à des questions que nous posent d’autres, sciences de la terre, sur des questions techniques en essayant toujours d’aller grignoter à la marge des reformulations ou des choses qui nous semblent plus pertinentes.

Qu’est-ce qu’on s’apporte mutuellement ? Très prosaïquement, actuellement, notre programme en cours sur la prévention des désastres sismiques dans le nord de l’Equateur porte sur une région aux confins, à la frontière avec la Colombie, qui est une province noire, historiquement délaissée, reliée par la route au réseau national en 1958, alors que c’est pourtant une capitale de province de 200 000 habitants avec la plus grande raffinerie de pétrole du pays, donc un territoire très important à enjeux majeurs, qu’on se donne assez peu les moyens de bien protéger et bien accompagner. On se focalise donc sur la question du pourquoi on n’arrive pas à développer de meilleures politiques de prévention des risques sismiques à cet endroit, qui est en plus en front de mer avec des risques de tsunamis. On est un peu dans la même configuration qu’à San Francisco. Nos collègues de géoscience vont essayer de comprendre les caractéristiques du séisme et de développer des statistiques probabilistes. Jusqu’à présent, on a longtemps cru à la théorie du gap : quand vous avez un gros séisme, vous avec un relâchement d’énergie, et comme le mouvement des plaques est constant, quels que soient les évènements, vous avez une accumulation d’énergie de presque 8 millimètres par an, donc progressive, jusqu’à ce que ça lâche et provoque un autre gros séisme. Donc plus on est proche d’un gros séisme dans le temps, moins on a de chance d’avoir un gros séisme. On a eu un gros séisme en 1906, puis en 1958, en 1979 et en 2016. A l’échelle du temps géologique, on n’est pas du tout dans un gap statistique, donc on se demande comment ça marche. On se rend compte que ça marche par cycles et actuellement on serait dans une grappe de cycles. Les sismologues essayent de comprendre ça et nous essayons de les aider à renseigner des évènements historiques en allant documenter les traces historiques des dommages qu’on a pu rapporter sur ce territoire-là. Sur cette base, nos collègues de géoscience vont essayer d’inférer des caractéristiques de géoscience des séismes pour reconstituer des séries et arriver à remonter dans le passé pour tâcher de lire un peu plus loin dans l’avenir. Donc nous avons une complémentarité directe en travaillant ensemble. Mais nous avons chacun nos domaines de compétence pour lesquels les uns et les autres ne sommes pas qualifiés réciproquement. Eux ne sont par exemple pas qualifiés pour comprendre les rapports de domination entre un noir/marron du nord de l’Equateur et les autorités publiques, et moi je ne suis pas qualifié pour comprendre le rapport statistique des occurrences de séismes. Donc parfois, c’est chacun son métier et parfois, nous essayons de travailler ensemble pour conjuguer nos compétences.

Et dans le public, est-ce que vous avez eu affaire à des risques et comment ça s’est présenté ? Dans vos maisons, lieux de travail ou de vacances ? Sans vouloir réveiller d’épisodes trop douloureux…

Anonyme : Quand on est dans un endroit qui est entouré d’usines classées Seveso, moi, j’ai travaillé à Dunkerque avec quinze sites classés Seveso autour, heureusement, on n’y pense pas tous les jours. On avait des endroits de rassemblement prévus en cas de problème, donc je suppose qu’il y avait des gens qui y pensaient pour nous…

Julien Rebotier : On a un peu travaillé à Lacq où on a une configuration voisine à une moindre échelle, et pour le coup, sur le stockage carbone, la sismicité la plus significative sur l’Ouest des Pyrénées est située autour de Lacq car c’est une sismicité induite par l’activité humaine. C’est un peu la rançon du succès économique et de l’activité. Comment en vouloir à cette activité qui nous nourrit alors même qu’elle nous nuit potentiellement beaucoup ? C’est assez difficile de faire la part des choses. On a vu à Lacq se constituer et se construire par les élus locaux une notion de « culture du risque ». Les élus voulaient attirer de nouveaux investisseurs dans cet écosystème industriel en leur disant qu’à Lacq, ils ont la « culture du risque », ils ont déjà les classifications Seveso, ils savent faire avec les entreprises polluantes, donc elles peuvent s’y installer. Mais il s’avère que ces élus n’habitaient pas sur le bassin industriel, même s’ils savent bien vendre leur « culture du risque ». Et lorsqu’on va interroger les habitants, on s’aperçoit qu’ils ne savent pas à quoi correspondent les sirènes d’entraînement par exemple. Donc on est assez loin de la culture du risque qui devient un stigmate du territoire, une caractéristique essentielle du territoire, qui est en fait une construction de ce territoire. Donc là, l’économie se mêle à des questions d’environnement et ce sont des arbitrages. Et laisser croire que la culture du risque est une caractéristique essentielle du territoire me parait quand même plus problématique.