II. Une ancienne civilisation urbaine.

SAMEDI 10 JUILLET 2004 : Boukhara.

En 5 000 av. J.-C., l’oasis de Boukhara était une zone de marécages du fleuve Zeravchan, ancien affluent de l’Amou Daria. Mais avec la désertification de la région, le fleuve n’a plus eu la capacité de rejoindre l’Amou Daria, aussi s’est mis en place un delta intérieur qui fut aménagé par les premiers habitants de la région. Actuellement, les eaux sont amenées par canaux depuis l’Amou Daria grâce à des pompes et non par gravité. La vieille ville de Boukhara est délimitée par un boulevard qui remplace les remparts rasés par les Russes à l’époque tsariste. Dans la vieille ville se concentrent des bâtiments religieux (mosquées, medersas), politiques (citadelle Ark) et commerciaux (bazars). Boukhara présente ainsi une triple fonction. La vieille ville était divisée en quartiers d’artisans (changeurs, bouchers, chapeliers, soieries,…), dont le cœur économique et politique (les deux allant de pair) était le bazar couvert. Les Russes, arrivés en 1868, avaient conservé l’organisation générale de la ville, ajoutant quelques bâtiments techniques : maternité, banques, hôpitaux. Ils avaient également conservé l’organisation politique avec les Khans et émirs de Boukhara. Du tissu urbain originel aux ruelles tortueuses et nombreuses impasses, les Soviétiques n’ont conservé que quelques éléments et ont ouvert de larges avenues. De l’ancien bazar couvert ne demeurent que les croisements de rues surmontés de coupoles (les Toks). Les passages transversaux ont été détruits, laissant le promeneur sous la chaleur et le soleil. Les Soviétiques ont ensuite juxtaposé une ville moderne répartie en quartiers spécialisés (universités, hôtels, logements), à côté de la ville des Tsars constituée d’un système plus ou moins radioconcentrique de grandes avenues.

Après un rapide tour en bus, nous sommes déposés devant l’ensemble religieux Po-i-Kalian, auquel depuis l’hôtel nous aurions pu nous rendre à pied, mais il ne faut ni fatiguer le touriste, ni lui faire voir la vie du pays ! Po-i-Kalian est magnifique : il regroupe une mosquée (Kalian) et une medersa (Mir-i-Arab) qui se font face autour d’une place fermée au Sud par le minaret Kalian. Les perspectives ainsi créées permettent un jeu de couleurs et de lumière entre l’intérieur et l’extérieur, entre les coupoles et les arcs brisés, entre les piliers et les ouvertures. De nombreux enfants nous suivent, nouveaux marchands non du Temple mais de la mosquée, et nous pourchassent pour vendre (dans toutes les langues) des livres, des cartes postales, des suzannées (nappes brodées), des foulards en soie, de la céramique. Ils grondent le guide qui ne s’arrête pas et ne vante pas les mérites de leurs produits. Nous passons sous les coupoles vestiges du grand bazar couvert. Des marchands sont derrière des étals en bois, vendant épices, tissus, tapis, bijoux, céramiques, objets forgés (une forge est d’ailleurs encore en fonctionnement près du marché des chapeliers). De grandes places plantées d’arbres comblent les vides laissés par les ruelles détruites du bazar. Nous aboutissons entre les medersas Ouloug Beg et Abdoul Aziz Khan qui se font face. Elles sont en mauvais état : les majoliques et céramiques manquent par endroit, mais elles sont plus vivantes, colonisées par des marchands qui utilisent les anciennes cellules du rez-de-chaussée comme boutiques. Nous revenons au bazar, au Tim d’Abdoullah Khan (1577), où des fileuses de soie sont au travail et vendent leurs produits ainsi que des tapis autour d’un thé. D’une manière générale, l’ancienne spécialisation des marchés n’est plus de mise : à l’intérieur de chaque « Tok » nous retrouvons en vente les mêmes produits artisanaux destinés aux touristes. Nous poursuivons la visite par la traversée des quartiers anciens d’habitations traditionnelles, vers une ancienne medersa précédée d’un bassin récemment redécouvert (remblayé au XVIIIe siècle). Quelques bâtiments de l’époque tsariste (banque et hôpital) bordent les rues et semblent abandonnés. Nous traversons le « Tok » des changeurs d’argent, fastueux, surmonté de coupoles aux céramiques bleu, avant de déboucher, en longeant la maternité fondée sous les Russes, sur la place Liab-i-Haouz. C’est un vaste bassin bordé de grands et vieux platanes (les arbres morts sont même conservés et maintenus debout à l’aide de câbles) qui ombragent la zone piétonne autour du bassin, zone colonisée par les terrasses des tchaïkhanas, où boivent et jouent aux échecs de nombreux hommes. Autour de la place ont été édifiés d’autres bâtiments religieux : à l’Est la mosquée du Khanaga Nadir Divanbegi et à l’Ouest la medersa Nadir Divanbegi. Tout proche de la mosquée se situe l’ancien caravansérail, devenu le Centre de développement de l’artisanat de Boukhara.

Nous rentrons à l’hôtel, en bus alors que nous sommes à moins de 10 minutes de celui-ci à pied, pour déjeuner. A la fin du repas, chacun se présente tour à tour, puis le groupe peut vaquer jusqu’à 16 heures. Il s’agit d’éviter d’être dehors aux heures les plus chaudes de la journée. La température dépasse les 35°C. En fin d’après-midi, nous reprenons la visite des monuments de la vieille ville de Boukhara. Le bus nous dépose devant l’entrée du parc des Samanides, dans lequel se situent le mausolée d’Ismail Samani (IXe siècle), magnifique construction très sobre en briques disposées en quinconce de façon à créer des jeux de formes géométriques, et le mausolée Tchashmaye Ayoub, dans lequel se trouve la source d’eau découverte par le saint homme. C’est le seul édifice conservé de l’époque de Tamerlan. Le parc est très verdoyant et fleuri. Un système complexe de canaux d’irrigation permet de mettre en eau les pieds des arbres, arbustes et fleurs, plantés dans des carrés installés en contrebas des canaux. Nous reprenons le bus et nous dirigeons de l’autre côté de la vieille ville par rapport au parc, à travers les quartiers traditionnels pour atteindre la medersa Tchor Minor. De cette ancienne medersa ne restent que la monumentale porte d’entrée surmontée de quatre coupoles bleu et quelques cellules d’étudiants, ainsi que des fondations et le bassin central remis à jour. Vers 19 heures, nous retournons à la medersa Nadir Divanbegi sur la place Liab-i-Haouz pour dîner en assistant à un spectacle de danses et chants folkloriques, entrecoupés d’un défilé de mode d’une styliste de Boukhara. La medersa, lieu d’études et de méditation, est devenue un lieu de divertissement et de commerce avec l’installation dans les cellules de boutiques ouvertes pour les spectateurs. Les danses présentées révèlent une multitude d’influences : des gestes empruntant aux mouvements russes, indiens, grecs. Quant aux vêtements du défilé de mode, ils montrent une adaptation des tenues locales au goût occidental : robe du soir longue et noire, boléros en soie matelassée, le tout présenté par des mannequins à l’occidentale, grandes et minces. Le repas est relativement élaboré par rapport aux précédents : feuilleté de bœuf et oignons avec crudités et aubergines fourrées à la tomate en entrée, choux farcis et poivrons farcis en plat de résistance, gâteau et thé en dessert.

Pas de touriste sans turista ?

Pour une géographie réellement vécue du voyage.

Un voyage touristique doit-il être nécessairement chiant ? Au sens propre du mot bien sûr. Le sens figuré est totalement hors de propos quand on voyage avec les cafés géo et que l’on est, qui plus est, accompagné par Pierre Gentelle. Comment voulez-vous vous ennuyer avec des gens comme ça ?

Le sens propre du mot « chiant » renvoie, quant à lui, aux célèbres turistas, qui semblent faire partie intégrante du voyage, si j’en crois mon expérience récente de l’Ouzbékistan. La turista rappelle en effet, à bon escient, que les mots géographiques de « flux », « écoulement », ou même « flore », ont aussi un sens intestinal. Et elle a l’avantage de vous offrir le temps nécessaire (sur le trône) pour méditer sur ces choses là.

La turista n’est-elle pas la condition nécessaire du tourisme ? Car, après tout, que cherche-t-on dans le voyage si ce n’est le dépaysement, le déplacement, le changement des conditions paysagères et alimentaires ? L’eau même est différente. Malheur du reste à qui préfère l’eau du robinet à l’eau en bouteille !

Et, pour approfondir son souci de dépaysement total, le touriste veut toujours tout voir, tout faire, tout visiter. Naturellement, il ne peut pas tout comprendre, tout assimiler, tout absorber, encore moins tout digérer. Et là s’opère le changement capital : voir des choses nouvelles et différentes ne suffit pas. On veut les vivre, vivre le changement, ressentir au plus profond de soi (et avec plus ou moins d’agrément) cette différence entre les contrées, entre le pays de départ et le pays d’arrivée. On passe de la vision des choses nouvelles au vécu du corps « turistant ».

Tout change dans le voyage, tout évolue entre l’aller et le retour, tout passe aussi, à commencer par les désagréments et mauvais souvenirs. On oublie certains sites pour n’en retenir que d’autres. Mais on ne peut justement pas tout retenir. Le touriste turistant a trouvé son maître : Héraclite. Celui-ci disait « tout coule ». Il ne croyait pas si bien dire !

Olivier Milhaud, touriste turistant, de retour d’Ouzbékistan.

DIMANCHE 11 JUILLET 2004 : de Boukhara à Samarcande.

En ce dimanche matin, beaucoup d’entre nous sont atteints par la turista. Certains demeurent à l’hôtel pour récupérer avant d’entreprendre le long trajet (280 km) en bus qui nous sépare de Samarcande. Pour les plus valeureux, direction le parc des Samanides, où se déroule le marché aux puces dans les allées. Tout peut s’y vendre et s’y acheter : pièces détachées, vêtements et chaussures d’occasion, ustensiles de cuisine… Jouxtant le parc, le marché kolkhozien déroule ses produits sous nos yeux ébahis par les couleurs vives et l’opulence de ce marché : fruits, légumes, épices, fruits secs, empilés en pyramides à perte de vue, vendus par des femmes en habits chamarrés et fichus sur la tête. Le marché est très bien organisé. Chaque halle a sa spécialité : halle aux fruits (pommes, abricots, pastèques, raisins, prunes), halle aux légumes (tomates, carottes, courges), halle aux épices aux senteurs enivrantes, halle aux boucheries aux quartiers de viande suspendus et attaqués par les insectes. Entre le marché aux puces et les halles, le marché aux animaux semble réservé aux hommes. Chiens, volailles, faucons sont en cage, prêts à être vendus. Des combats de coqs sont organisés, en périphérie. Une grande agitation règne : acheteurs, promeneurs, vendeurs ambulants de gâteaux ou lait déambulent dans les allées étroites.

Nous quittons Boukhara en fin de matinée. Près de l’aéroport, nous nous arrêtons au mausolée de Bakhaouddin Nakhchbandi, lieu de pèlerinage musulman très fréquenté. Dans l’enceinte sacrée, nous constatons, étonnés, la présence d’un étal de couteaux. Au delà des bâtiments religieux, un vieux mûrier, mort, est vénéré : les pèlerins en font le tour trois fois par la gauche et touchent les extrémités du bois puis leur visage quatre fois de suite. C’est le premier centre religieux où on voit du monde hormis les touristes. Nous reprenons la route. Nous déjeunons chez un céramiste qui nous fait visiter le musée de sa famille. La route que nous suivons vers Samarcande est l’ancienne route caravanière, comme l’atteste la présence d’un ancien réservoir d’eau et la porte d’un caravansérail. Des édifices comme ceux-ci étaient au nombre d’une centaine entre Boukhara et Samarcande. Mais déjà au XVIIIe siècle la plupart était en ruines. Nous effectuons un nouvel arrêt, cette fois technique dans une tchaïkhana de bord de route, où le tenancier affirme au guide que tout est net et propre. Les toilettes se trouvent à l’odeur. Nous entrons dans un espace sombre, et cela vaut mieux, où apparaissent des trous séparés par des petits murs d’un mètre de haut. Ces trous sont les cabinets, sans chasse d’eau, sans évacuation, ce que l’on appelle une fosse d’aisance. Les lieux n’incitent guère à y rester.

La région entre Boukhara et Samarcande est très verte, grâce au Zeravshan qui permet l’entretien d’une oasis de 80 km de large sur plus de 300 km de long. Mais près de Samarcande, des montagnes barrent l’horizon, tandis que des industries restent actives près de la route. Nous parvenons à destination de nuit, vers 21 heures, avec installation et dîner à l’hôtel.

LUNDI 12 JUILLET 2004 : Samarcande.

Nous découvrons en nous levant, que l’hôtel Afrosiab, où nous logeons, est situé à l’emplacement de l’ancienne citadelle de Tamerlan et en face de son mausolée : Gour Emir. Les quartiers traditionnels qui séparaient l’hôtel du mausolée ont été rasés en 1993 afin de permettre aux touristes de jouir d’une vue directe depuis leur chambre sur le lieu de repos éternel de Tamerlan. Ce choix urbanistique s’est fait selon une logique extérieure et non pour le bien de la ville. Les habitants en ont été expulsés et relogés plus loin du centre. La ville de Samarcande a une circulation automobile relativement dense par rapport à Urgench ou Boukhara. Nous entamons la visite de la ville par celle du site funéraire de Gour Emir, qui avait été érigé à l’origine pour le fils de Tamerlan. Du complexe ne demeure que le mausolée, avec les pierres tombales de la famille des Timourides. Mais de la medersa et de l’hôtellerie adjacentes ne restent que les fondations. L’ensemble est magnifique et offre aux promeneurs un premier aperçu des fameux turquoises de Samarcande. L’édifice a été récemment restauré et brille de mille feux. De là, nous partons en bus pour la nécropole de Shar-i-Zinda, où sont enterrés d’autres membres de la famille des Timourides, dans d’autres petits mausolées décorés de céramiques turquoise et surmontés de coupoles aux couleurs éclatantes. Le tout s’agence le long d’une allée non alignée. Autour, le cimetière de Samarcande se présente sur un ensemble de petites collines qui s’avèrent être en partie la muraille et en partie la ville d’Afrosiab, détruites par Gengis Khan et jamais reconstruite. Des tumuli marquent, sous l’herbe sèche, les éléments de cette ville disparue entourée de sa muraille et de son fossé. La nouvelle ville médiévale a été construite à côté car le système d’irrigation d’Afrosiab, installé de façon à se trouver à 714 mètres d’altitude, ne permettait plus d’approvisionner une ville surélevée de 2 à 3 mètres par les ruines.

En reprenant le bus, nous traversons le site d’Afrosiab par la route de Tachkent, construite par les Soviétiques à travers les ruines, pour nous rendre à l’observatoire d’Ouloug Beg (petit-fils de Tamerlan). De l’édifice circulaire à trois étages restent les fondations et la partie inférieure de l’immense sextant creusé dans la roche et recouvert de petites plaques de marbre sur lesquelles on devine encore les encoches marquant les degrés des observations astronomiques. Une telle destruction (par l’un des fils d’Ouloug Beg) et la perte de connaissance du lieu de cet observatoire, redécouvert seulement en 1915, prouve une réelle volonté de disparition de cette culture.

Vers 13 heures nous repartons pour les « jardins de Tamerlan » (anciens vergers et jardins refaits par le kolkhoze depuis l’indépendance), Bog’i Eram Mevasi, jardins fleuris au milieu des figueries. Installés sous les platanes, au bord d’un petit canal d’irrigation, entre les figuiers et les fleurs, nous déjeunons, au calme, au frais (températures douces : 25°C). Les entrées habituelles se composent de crudités. Le plat principal se prépare sous nos yeux, dans un vaste récipient conique de type chapeau chinois, par un mélange de riz grillé, viande (agneau), raisins secs, carottes jaunes et œufs de cailles. Au dessert nous goûtons les figues jaune de la figuerie. Au retour, le bus nous lâche devant la place du Reghistan. Ce lieu est grandiose par l’harmonie architecturale et le symbolisme qui s’en dégagent. Les bâtiments s’agencent selon deux axes perpendiculaires, mais l’un des axes ne comprend qu’un seul bâtiment tandis que l’autre est fermé aux deux bouts. Deux medersas se font face. Les façades, identiques dans leur architecture, sont très différentes dans les motifs et les éléments complémentaires, tels coupoles ou minarets. Le troisième bâtiment, bordé par les deux autres, est la mosquée, encore utilisée le vendredi, alors que les deux medersas sont occupées par des marchands d’artisanat. Cette symétrie asymétrique est courante dans le monde islamique qui n’admet pas la symétrie parfaite, car la perfection ne peut être que l’œuvre de Allah. Les édifices sont couverts de majoliques et céramiques où le turquoise domine, couleur de la perfection et de l’éternité. Mais si l’ensemble a été restauré, les bâtiments penchent à la suite de plusieurs tremblements de terre et aux affaissements de terrain concomitants.

Sous une pluie d’orage brusque, après un après-midi sous un ciel couvert, nous effectuons un tour en bus dans la ville russe construite sous les Tzars, avec des maisons de type colonial entourées de grands jardins. De là nous passons au quartier soviétique avec ses petits immeubles à appartements communautaires (toilettes, salle de bain et cuisine à partager). Dans le quartier tsariste se concentrent les bâtiments administratifs (mairie, banque nationale), alors que dans le quartier soviétique se trouvent les universités, le Goum (centre commercial soviétique). L’averse achevée, nous retournons sur la place du Reghistan pour assister, pendant le dîner, à un spectacle de danse. Les danseuses sont à 90% Russes et nous proposent un programme de danse classique en tutu (Lac des cygnes, Casse-noisette) sur des tapis et quelques danses ouzbèques. Notre dîner se compose d’un ensemble de plats que nous avions vu quelques heures auparavant, dans des sceaux, sous le soleil. La chaîne du froid ne semble pas avoir été respectée !! Vers 22 heures, nous revenons à l’hôtel, admirant de beaux éclairs zébrant le ciel. Sous le porche de l’hôtel, nous sommes pris au nez par une forte odeur de goudron qui s’échappe de l’usine de vodka installée à faible distance, près de Gour Emir.

Les rats dans la médersa.

A Samarcande, les touristes en panne d’émotions et de sensations, faute de rencontrer beaucoup d’Ouzbeks sur le Reghistan, ont à subir toutes sortes de tortures comme les « çons et lumières » ou les danses folkloriques. Les ethnologues doivent nous expliquer pourquoi les danses dites « folkloriques » ont été, à une époque disons pour faire court, coloniale, des concentrés d’ethnicité et pourquoi la technologie de l’électricité appliquée sur des monuments, des murailles, des places a pu être envisagée comme une mise en scène digne d’épater les voyageurs.

En attendant, lorsqu’on est commis d’office aux pâles copies du Bolchoï, aux circonvolutions corporelles de pseudo-Shéhérazade voire aux bourrées de danseuses avec fichus qui ne défigureraient pas dans certains villages d’un bocage occidental français, il faut bien apporter des réponses à ces questions ethnologiques. En promenant son regard dans le public captif de ces démonstrations, on s’apitoie sur une dame aux boucles argentées jetant un œil vaguement désabusé sur ces galipettes, on s’émeut de ces mères avides du spectacle qui rêvent tout haut de ce qu’auraient pu faire leurs filles si elles avaient – les ingrates – un peu persévéré, on croise l’œil complice de pauvres pigeons qui prennent leur mal en patience.

Globalement, on est épaté de voir que les touristes font bien leur travail de touristes. Certes, ils peuvent trouver qu’on en fait un peu trop et que mélanger ce qui pourrait être une bourrée bretonne à un repas ethnique au cœur même d’une medersa, c’est en faire un peu beaucoup. Mais qui pourrait arrêter les agents de tourisme de ce pays qui s’offrent un spectacle à bon prix : musique de Mozart, Quatre saisons de Vivaldi, airs de Tchaïkovsky, valses viennoises… un bon melting pot de tubes qui ne dépayseront pas trop les invités. Les petits rats (folklore au deuxième degré ?), même en Asie centrale au milieu de ce qui fut une école coranique (combien de filles dans les écoles coraniques de l’époque de Bibi Khanoum ?) obéissent gentiment aux dictats d’un rythme changeant, parfois militaire, remuant les mânes des soldats soviétiques ensorcelés par ces tutus roses. Et dire qu’on parle de danses « tra-di-tion-nelles » !

Le plus délirant de tout ce bric-à-brac est qu’il a lieu aussi dans de vastes salles de vastes cabarets où l’on imagine bien les dignitaires de l’ex-Union soviétique venir s’encanailler dans des lieux « réservés ». On a même vu une grande table de touristes dont la moitié étaient dos à la scène, se faire alpaguer par de pulpeuses créatures venues chercher la monnaie avec de grands vases (attention aux dévaluations), circonvoluer en vain au milieu de ces touristes-prisonniers dont certains, tout à leur discussion, en avaient oublié qu’ils devaient jouer les gogos vis-à-vis des propriétaires. La punition ne devait pas tarder à venir : extinction des feux de la rampe, chassez les radins (ou les goujats ?) et libérez la place pour d’autres sbires !

Heureusement, lot de consolation au retour dans l’enclave hôtelière, la vodka rassérène les plus sensibles, les plus en-colère, efface tous les sarcasmes et vous remet d’aplomb nos râleurs gaulois pour d’autres aventures le lendemain sans aucun mal de crâne ! N’y aurait-il de vérité que dans la vodka ?

Gilles Fumey

MARDI 13 JUILLET 2004 : Samarcande.

Nous entamons la journée par la visite du vaste champ de ruines de la cité antique d’Afrosiab, sous la direction de Pierre Gentelle. Le site fait 4 km² et remonte à 650 voire 750 av. J.-C. La zone est pleinement intégrée à l’urbanisme de Samarcande mais elle est vide de toute construction. Seuls les troupeaux de moutons et les bergers y passent. La cité est entourée d’une muraille achéménide de 4 km de long, refaite par Alexandre le Grand et détruite par Gengis Khan. Aux pieds de la mosquée de Bibi Khanoum (construite au XIVe siècle), se trouve l’entrée des canaux qui servaient à alimenter la ville. Ils sont à 714 mètres d’altitude et ont une déclivité de 10 mètres, pour atteindre au point le plus bas 704 mètres. L’eau était captée à plus de 40 km. La cité a été édifiée sur le piémont de la chaîne Zeravchan (à 100 km à vol d’oiseau vers le Nord-Est, montagnes à plus de 5 000 mètres) d’où provient le lœss qui forme tout le plateau de Samarcande, ce qui permet à l’oasis de ne pas se saliniser, contrairement à Khiva ou Boukhara. Sous les petits monticules de lœss qui se présentent à nous se trouvent toute la ville (maisons, palais) non fouillée, à l’intérieur d’une muraille avec tours de guet donnant dans le paysage des formes de buttes. Ce rempart date du IVe siècle, lors du repli de la ville sur le quartier Nord, cœur de la cité, alors que l’eau venait du Sud. Le site ruiné présente de grandes dépressions séparées par des promontoires oblongs. Les dépressions sont en partie naturelles et en partie anthropiques, de façon à créer un plan d’inclinaison pour planter des arbres et pour irriguer les cultures installées en contrebas des pentes. En temps de guerre, ces dépressions pouvaient être inondées pour protéger la citadelle. Les promontoires sont les canaux d’irrigation enterrés. Gengis Khan a coupé le principal canal d’alimentation en eau de la citadelle pendant le siège de la ville. Les habitants d’Afrosiab ont alors fui par le Nord, par la muraille surplombant le cours d’eau Siab. Beaucoup sont morts au cours de cette évasion en tombant, certains ont pu en réchapper et raconter les événements.

Pierre Gentelle nous entraîne alors dans le quartier Nord. Les fouilles ont permis de dégager des couches archéologiques des Grecs aux Sogdiens, puis aux Arabes, avec, dans la citadelle, des traces d’une mosquée et d’un palais. Au Nord, coule le Siab (« eau noire ») aux pieds de falaises de lœss occupées par les oiseaux. Le sommet de la falaise avait été rehaussé par la muraille. Le Siab est un canal creusé dans un plateau de lœss à partir d’un petit oued. Nous poursuivons la visite par la citadelle, où un fennec part en courrant et bondissant devant nous. Nous arrivons sur les fouilles de la première mosquée qui remonterait à 714, juste après la conquête musulmane, en dessous de laquelle se trouvent les ruines d’un palais sogdien. Les fouilles n’ont pas encore atteint la couche hellénistique. La citadelle a été rehaussée de 10 mètres au début du XIIIe siècle quand l’arrivée des troupes de Gengis Khan fut annoncée. C’est dans cette citadelle qu’Alexandre le Grand a tué son ami Cleitos… « Ou peut-être ailleurs » ajoute non sans malice, P. Gentelle qui avoue avoir fait le coup à l’ambassadeur quelques années auparavant.

Nous terminons notre visite de l’ancienne Afrosiab par le musée, où sont conservés les objets retrouvés lors des fouilles de la citadelle, et surtout un cycle de fresques de 667 mis à jour dans un des palais du site en 1980 et longtemps gardé en restauration. Les fresques datent de l’époque sogdienne, comme l’indique l’écriture en alphabet. La scène représentée présente la réception des ambassadeurs chinois offrant rouleaux de soie et fruits au roi Al-Khouman. Autour, c’est la vie quotidienne des Sogdiens qui est dévoilée aux ambassadeurs : chasse, pêche, religion zoroastrienne.

Musée d’Afrosiab. La barque (fresque de 667 : la peinture dans une salle très sombre semble peinte sur les parois d’une grotte).

Le paysage est indécis et flottant, entre terre et mer, la couleur est sombre, presque glauque, et la barque qui semble posée sur le sol évoque une fuite ou une arrivée. Cette peinture a aussitôt éveillé le souvenir d’une des Nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar :Comment Wang-Fô fut sauvé.

Le conte est simple : il raconte l’histoire d’un vieux peintre, Wang-Fô, et de son disciple, Ling, qui errent sur les routes du royaume de Han. Wang-Fô « aime l’image des choses et non les choses elles-mêmes »(1) et il révèle peu à peu à son disciple Ling l’invisible du monde visible. « Ce soir-là, Ling apprit avec surprise que les murs de sa maison n’étaient pas rouge, comme il l’avait cru, mais qu’ils avaient la couleur d’une orange prête à pourrir »(1). Le vieux peintre lui donne accès à une certaine forme d’accueil au monde : « Un coup de vent creva la fenêtre et l’averse entra dans la chambre. Wang-Fô se pencha pour faire admirer à Ling la zébrure de l’éclair et Ling, émerveillé, cessa d’avoir peur de l’orage »(1).

Brusquement, le vieux peintre est arrêté par les soldats de l’Empereur, condamné à avoir les mains coupées et les yeux brûlés, mais auparavant il doit finir une toile qu’il avait commencée dans sa jeunesse. L’Empereur lui reproche en effet de lui avoir menti en lui peignant un monde plus beau que le réel. Mais qu’est-ce que le réel pour l’Empereur qui, sur l’ordre de son père, a été élevé dans un palais sombre et clos uniquement entouré des œuvres de Wang-Fô ?

En complétant son œuvre, Wang-Fô se peint lui-même et peu à peu, la barque occupe le tout premier plan du rouleau de soie. Le bruit cadencé des rames emplit la salle ; « l’Empereur penché en avant, la main sur les yeux »(1), regarde s’éloigner et disparaître le peintre « sur cette mer de jade bleu »(1) qu’il a inventée.

La nouvelle pose, outre la question du réel et de l’illusion, le problème de l’initiation : l’Empereur qui n’a vécu que dans un monde irréel se réveille dans un monde incomplet, doublement dépossédé puisque privé d’une vision qui n’était pas la sienne. Wang-Fô au contraire possède le pouvoir de voir et de faire voir ce qui manque au monde pour être un tableau. Ling voit – et il lui a fallu du temps et un guide – ce que l’Empereur ne peut ni voir, ni faire sien.

Cependant, qu’est-ce qui provoque ma fascination ? C’est la rencontre inattendue d’un lieu imaginaire (en Asie pourtant), un lieu que je reconnaissais et qui était pour moi la scène finale de la nouvelle de M. Yourcenar. Dans cette scène, quand Wang-Fô peint « le pays au-delà des flots »(1), le pavement de jade se reflète sur l’eau du tableau, si bien que l’atmosphère est celle d’une grotte. C’est sûrement là pour moi le point où la ressemblance entre la peinture et l’œuvre écrite se fonde sur les sens et non pas sur l’idée. Car, quand je regarde un tableau, « mon regard erre en lui »(2) et je ne sais pas si je suis moi-même à l’intérieur ou si c’est lui qui me hante, « offrant à (ma) vision ce qui la tapisse intérieurement, la texture imaginaire du réel »(2).

Marie-Hélène GASSEND.

(1) M. Yourcenar, Comment Wang-Fô fut sauvé, Nouvelles orientales.

(2) Merleau-Ponty.

Après cette plongée dans l’Histoire, nous nous dirigeons vers les ruines du complexe religieux de Bibi Khanoum. Les façades ont été restaurées, mais l’envers du décor montre un ensemble architectural fissuré, lézardé et qui menace de s’effondrer, avec des barres de fer qui tentent de tenir le tout. Une pluie d’orage s’abat soudainement sur nous. Nous trouvons refuge au bazar qui jouxte le complexe. Il s’agit à nouveau d’un lieu très coloré et bruyant, avec les mêmes divisions spatiales des étals de vente qu’à Boukhara. Nous reprenons le bus pour rejoindre l’hôtel afin d’y déjeuner. Nous traversons, entre Bibi Khanoum et le Reghistan un quartier traditionnel avec artisans et bijoutiers, où est né le président Islom Karimov, ce qui doit sans doute expliquer l’état de rénovation de ce quartier. Après le déjeuner nous disposons de quelques heures de liberté afin de faire des emplettes au bazar ou au Goum pour certains, de retourner voir certains sites ou de flâner sans but précis pour d’autres.

A 17 heures, rendez-vous est donné devant l’hôtel pour réaliser un tour en bus de la ville de Samarcande. Finalement, Pierre Gentelle nous entraîne vers le Nord de la ville où nous retrouvons le cours d’eau Siab. En groupe autour de Pierre Gentelle, au bord de l’eau, près d’une décharge sauvage, nous suivons les explications sur la mise en place du système hydrographique de l’oasis de Samarcande. L’oasis est installée sur un plateau de lœss remanié. Il s’agit de dépôt, fait par le vent, des alluvions les plus fines dans la zone périglaciaire (dernière période glaciaire : -70 000 à -20 000), dans le cadre de vents très violents (à plus de 400 km/h) et réguliers dans la zone glaciaire et moins puissants en zone périglaciaire. Ces vents soulèvent jusqu’à 10 000 mètres d’altitude (au moins jusqu’à la tropopause) les poussières qui redescendent dans les montagnes face au vent. Cette zone devint par la suite zone pluviale ce qui permit au lœss d’être arraché des montagnes et déposé sur le glacis. Il y a deux dépôts successifs de lœss : le premier, à la base, est une couche massive séparée du second peu épais par un niveau sableux creusé par les oiseaux pour y nicher. La rivière qui est sous nos yeux coule perpendiculairement au glacis, et non dans le sens de la plus grande pente. Pourquoi ? En fait, il s’agit d’un canal mis en place par la dérivation de la rivière vers l’Ouest où se situait la vieille ville d’Afrosiab. Le canal a été creusé dans le lœss vers 650 av. J.C. lors de la création de la ville. Ce canal était au départ petit et il s’est agrandi au fil des siècles. Le lœss est une roche friable mais dense qui est difficile à traverser quand elle est tassée. La rivière est donc obligée de creuser en permanence. Actuellement la profondeur atteint les 20 mètres. Un tel enfoncement ne s’explique que par l’augmentation du débit du cours d’eau par la création d’un barrage à la sortie des montagnes du Zeravchan. Le fleuve Zeravchan est alors divisé en trois : le fleuve et deux canaux dans lesquels la quantité d’eau est calibrée en fonction des besoins qui n’ont eu de cesse d’augmenter dans le temps. Aujourd’hui ce sont 120 m3/seconde qui coulent, ce qui est considérable pour un canal qui fait 90 km de long. Les canaux ont formé de nombreux méandres, car la pente s’abaissant, l’eau diminue sa compétence, créant des chenaux anastomosés qui provoquent l’écroulement des berges d’où une érosion des berges. Puis le cours s’enfonce sur place quand les méandres sont mis en place. Enfin, quand les méandres sont encaissés, il est difficile de changer le cours. La seule possibilité est alors la multiplication des méandres avec des méandres abandonnés lorsque l’eau peut s’écouler plus rapidement. Les prises d’eau pour l’irrigation s’effectuent par la création d’un canal latéral plus petit et à faible pente. L’irrigation se fait par subdivision de l’eau. Nous avons ainsi pu avoir un cours de géomorphologie appliquée au terrain, face au canal encaissé du Dargom. Autour du canal, les quartiers d’habitations s’organisent en terrains géométriques entourés de murs à l’intérieur desquels apparaissent maisons, étables, jardins, artisanat. A l’origine, les maisons n’ont aucune ouverture sur la route, mais les nouvelles constructions multiplient les fenêtres sur la rue, dans une architecture de type russe. Dans une même maison plusieurs familles habitent sur plusieurs générations. Si les fils veulent quitter le domicile paternel, ils doivent en demander l’autorisation. Mais actuellement, les jeunes désirent très souvent créer leur propre foyer.

L’habitat en Ouzbékistan

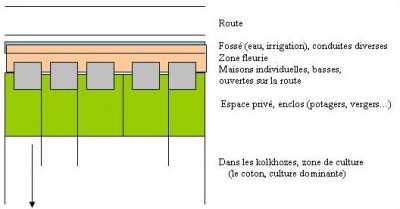

En bordure des rues dans le périurbain ou bien le long des routes dans les campagnes restées collectivisées, s’alignent de petites maisons aux toits en fibrociment couverts de paille à la saison d’hiver pour se protéger du froid et avec à l’arrière un jardinet pour chacune des maisons.

Dans ces régions désertiques mises en culture avec l’eau d’irrigation, l’habitat « à la soviétique » est ouvert sur l’extérieur alors que traditionnellement l’habitat des déserts se ferme au regard de l’extérieur et s’organise autour d’une cour intérieure. « Urbanisme à erreur ? » comme le souligne Pierre Gentelle.

L’ habitat se conjugue sur le mode individuel, le choix a été fait par les soviétiques (ce n’était d’ailleurs pas le cas dans d’autres régions de l’ex-URSS).

Le long des grandes avenues ou le long des routes, un fossé qui prend des allures de petit canal d’irrigation permet aux bordures des trottoirs d’être végétalisées. Ces trottoirs très fleuris comportent des treillages de vigne, des tonnelles et des pergolas de roses, d’acacias, de volubilis… Dans les villes, on retrouve avec ces rues plantées des aspects de l’urbanisme haussmanien.

A l’arrière de la maison, s’étend un petit jardin privé où l’on cultive des légumes (choux, tomates, concombres…), parfois à l’abri de rangées d’arbres fruitiers (pommiers, figuiers…). Les vergers ont en Ouzbékistan une existence ancienne (importance donnée aux figuiers du temps de Timur Lang (le boîteux) ou Tamerlan potentat local qui, à partir du XIIIème siècle se lança à la conquête de l’Asie centrale…). Entre le fossé et la bande fleurie, on observe très souvent bon nombre de conduites aériennes et de fils électriques. Ce type d’infrastructures est très apparent et bien souvent peu entretenu. Chaque habitant possède un petit cheptel : chèvres, brebis, bovins et de la volaille dans des abris [fig.1] . On prélève la laine, on tire le lait…Au delà du jardin privé s’étendent les terres collectives mises en culture.

Organisation de l’habitat :

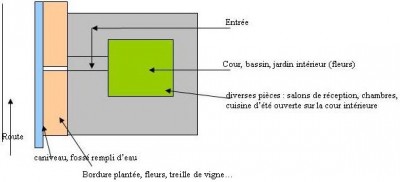

Le plan d’une maison.

La maison est certes tournée, ouverte sur l’extérieur avec sa porte d’entrée et ses fenêtres selon l’urbanisme soviétique, mais dès que l’on franchit le porche ou la porte, on découvre assez souvent une organisation autour d’une cour intérieure fleurie ou autour d’un bassin où coule l’eau rafraîchissante. Ce patio rappelle l’organisation de l’habitat en dur des oasis. On remarquera l’existence de la double cuisine, une cuisine chauffée l’hiver et une cuisine d’été qui est ouverte sur la cour intérieure de la maison.

On rencontre aussi des logis qui rappellent les datchas. La maison à un étage s’organise elle aussi autour d’une pièce centrale, un escalier et une balustrade permettant d’en faire le tour à l’étage, à l’intérieur, à l’extérieur selon les constructions.

Edith BOMATI, juillet 2004

De là, nous traversons la ville soviétique qui fut édifiée sur une zone rurale. Le quartier de l’époque de Khrouchtchev est composé de maisons communautaires à deux étages en briques, chaque famille y possédant deux pièces. Le quartier de Brejnev lui regroupe un ensemble d’immeubles en béton de 4 étages, froids en hiver et chauds en été. Le quartier Gagarine est encore plus haut avec 6 étages, en briques avec de petits balcons. Il fut construit après 1970, sans eau chaude ni gaz. Ces immeubles s’appellent des « Rushovka ». La statue de Gagarine est restée à l’entrée du quartier. Dans les différents quartiers se sont multipliés de petits marchés couverts depuis l’indépendance. Devant les immeubles ou dans les cours sont dressés des jeux pour les enfants. Au milieu de l’urbanisation, des usines ont été édifiées : usine de tracteurs (autrefois de chars soviétiques) et usine de vodka. Il n’y a pas à proprement parler d’urbanisme : les quartiers sont simplement juxtaposés (Afrosiab, ville timouride, ville russe tsariste, ville soviétique). Samarcande, comme Boukhara ou Khiva / Urgench sont des villes multipolaires.

Nous dînons chez un sculpteur qui a mené les travaux de restauration des monuments de la ville. Son intérieur est décoré tel un palais timouride avec stuc et marbre. Puis nous nous rendons vers 21h30 sur la place du Reghistan pour assister à un son et lumière, qui n’en a que le nom : trois couleurs différentes de lumière (jaune, vert, rouge) s’allument en alternance ou clignotent, avec un texte nationaliste lu, rappelant les principales étapes de l’histoire de la ville et le lien avec les principaux héros ouzbèques. La ville de Samarcande ne peut pas mettre plus de puissance dans son spectacle, sinon l’électricité de la ville disjoncte. De nouveaux éclairs dans le ciel éclairent notre chemin de retour à l’hôtel.

Alexandra Monot