Le dessin du géographe n°59 (décembre 2015)

Croquis 1 : La plaine tunisienne dans les environs de Zaghouan, vue du train Tunis-le Kef vers le SE, Maurice Zimmermann, 1909

Éléments manuscrits (de gauche à droite et de haut en bas) : NE ; Zaghouan ; 3ème source des eaux qui alimentent Tunis ; SW ; Fkirine ; Djoukal ; plaine ; le long du train, en allant en Tunisie centrale.

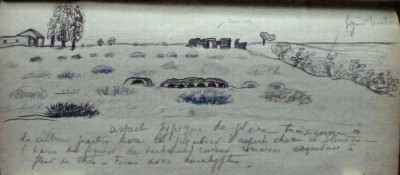

Croquis 2 : La plaine dans l’arrière pays de Tunis, même région que le croquis précédent. Maurice Zimmermann, 1909

Éléments manuscrits (de gauche à droite et de haut en bas) : ruines ; figuier barbarie ; aspect typique de plaine tunisienne où la culture pactise avec le jujubier d’aspect chenu et bleuâtre (haie de figuier de barbarie), ruines romaines, aqueduc à fleur de terre, ferme avec eucalyptus.

Un petit carnet noir allongé, brillant mais usé et sali. Je le feuillette : quelques croquis, médiocres, incomplets, dessinés au crayon de papier et parfois, sans raison claires, avec une surcharge à l’encre ; on y trouve aussi quelques annotations, des listes (de tableaux vus dans des musées, de la localisation de photos de voyage, d’étudiants…), des références bibliographiques, des adresses… Les indications de dates sont rares et entretiennent la confusion ; celles de lieux aussi. Le carnet semble mêler des informations temporellement et spatialement éparses : un voyage en 1909, un autre en 1922, des pages noircies entre ces deux moments… Il faut se faire détective, tirer des fils, confronter les données pour y mettre un peu d’ordre.

C’est un carnet « de voyage » du géographe Maurice Zimmermann. Il y en a d’autres dans les archives de la bibliothèque Diderot de Lyon, seize exactement ; la plupart relatent des excursions plus ou moins longues en Europe ou en Afrique du Nord, mais on y trouve aussi des poèmes, des chansons, des horaires de train, des listes de dépenses… toujours dans une grande confusion des lieux et des dates.

En avril 1909, « Zimm », comme le nommaient ses collègues, participe à un voyage avec des étudiants de la Sorbonne. Ce voyage est organisé par deux géologues : Charles Vélain (1845-1925), professeur de géographie physique à la Faculté des sciences de Paris et Léon Pervinquière (1873-1913) qui travaille alors au laboratoire de géologie de la Sorbonne et y dispense certains enseignements. Les croquis présentés ici, quelques notes en vrac, une liste des participants sont les principales traces de ce voyage du point de vue zimmermannien[1].

Maurice Zimmermann (1869-1950) appartient à la première génération des Vidaliens, celle des élèves de Vidal de la Blache. Formé à la Sorbonne et à l’École normale supérieure, il sort major de l’agrégation d’histoire-géographie en 1894, intègre dans la foulée l’équipe des Annales de Géographie et se voit confier la responsabilité d’un volume de la Géographie Universelle[2]. Difficile de faire mieux et aussi tôt pour entrer dans la carrière en cette période de structuration du champ académique. Mais les choses se gâtent rapidement ; Zimmermann traîne en chemin. Il reste à Paris au lieu de prendre un poste dans le secondaire ou dans une université de province, il engage une thèse qui n’arrivera jamais à son terme, il procrastine et se disperse entre de multiples activités académiques ou non.

Parmi celles-ci, il y a les voyages. Zimmermann est un géographe en mouvement. Il se déplace fréquemment : entre Paris et Lyon (où il s’installe en 1899 pour enseigner à la Chambre de commerce puis à l’université), dans diverses villes européennes notamment pour assouvir sa passion pour la peinture, en Scandinavie pour ses travaux de recherche et en Afrique du Nord dans le cadre de ses cours de géographie coloniale et en lien avec l’association fondée par ses anciens élèves[3]. Zimmermann se rend au moins une douzaine de fois en Afrique du Nord. Ce n’est pas un géographe de terrain, pas de ce terrain là en tout cas, mais par ces fréquents séjours, il acquiert une grande familiarité avec cette région du monde.

Le 13 avril 1909, la petite troupe emprunte une des lignes ferroviaires qui à partir de Tunis s’enfonce vers le centre du pays en direction du sud-ouest ; cette ligne fait partie des infrastructures contruites par la puissance coloniale dans les dernières années du XIXe siècle. L’un des paysages croqués, « Le long du train en allant en Tunisie centrale », – l’autre aussi sans doute – se situe peu après la ville de Zaghouan à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Tunis dans une plaine où ne dominent que le djebel Fkirine et le Djoukal à environ 1 000 mètres d’altitude. Les étudiants et leurs professeurs se déplacent en train, parfois en draisine (une sorte de wagon motorisé). Zimmermann apprécie le train. Ce mode de déplacement est adapté à ses pratiques de géographe ; sa lenteur, les arrêts inopinés, le regard large rendu possible par les ouvertures latérales offrent le temps et l’espace nécessaire à la description.

Les deux croquis peuvent être pensés comme des éléments inscrits dans des séries. Les écrits de Zimmermann permettent de s’en faire une idée. Ils mettent en évidence une double dynamique de la description paysagère : dans l’espace et dans le temps. La première dynamique relève de l’hodologie, la science qui s’intéresse à « l’impact des routes et des voyages sur le paysage et sur l’espace »[4] et plus précisément d’un type de description paysagère qui s’apparente au travelling, la forme d’écriture filmique fondée sur le déplacement du support sur lequel repose la caméra. En Tunisie centrale , dans le wagon, le nez collé à la vitre, Zimmermann effectue un long et lent travelling qui lui permet d’appréhender les transformations paysagères par les ruptures, les transitions et les gradients, et donc de découper l’espace en fonction de celles-ci. Il écrira, lors d’un voyage ultérieur, au Maroc en 1920, que le trajet entre Rabat et Casablanca est « plein d’intérêt pour un œil de géographe, parce que sur ce court espace de quatre-vingt dix kilomètres s’opère peu à peu la transition du climat steppique des grandes plaines dénudées des Chaoui et des Doukkala au climat pluvieux du Gharb ; la conséquence en est la multiplication croissante des arbres et des buissons. La transformation s’esquisse dès Fedhala et devient très sensible après Bou Znika. »

La seconde dynamique est liée à l’évolution des paysages dans le temps. Au cours de ses nombreux voyages en Afrique du Nord, Zimmermann emprunte parfois les mêmes itinéraires et peut comparer ses impressions, ses descriptions et même peut-être ses croquis, à dix ou vingt ans d’intervalle. Voyage après voyage, il mesure les progrès de la colonisation et la progression des espaces cultivés sur les steppes. En 1922, en Tunisie, il se remémore ses voyages de 1909 : « Il n’y avait encore là, en 1909, qu’une brousse de lentisques, thuyas et genévriers, etc., où commençaient à s’insinuer des champs de blé. On ne voyait guère alors que des cultures indigènes. Aujourd’hui tout cela a disparu, les vignobles se sont multipliés sur cet isthme de basses montagnes et la campagne a pris une empreinte européenne. »

Le temps des déplacements en train se termine peu après ce voyage de 1909. En 1912, le document de promotion d’un autre projet tunisien[5] annonce une nouveauté sensationnelle : trois jours de trajet en automobile. Depuis la fin du siècle précédent, le colonialiste qu’est Zimmermann est convaincu de l’intérêt de ce nouveau mode de transport comme outil d’aménagement et de contrôle des territoires. D’abord fervent partisan du train et zélateur du projet de voie transsaharienne, il a changé son fusil d’épaule et tient maintenant pour la souplesse d’utilisation de l’automobile et les possibilités qu’elle offre d’aller dans des lieux reculés. Mais le géographe Zimmermann par contre se désole de ces évolutions. La vitesse excessive bouleverse ses pratiques. Il n’a plus le temps d’observer comme il le note quelques années plus tard toujours en Tunisie : « le paysage, si monotone qu’il soit, fuit trop vite pour [ma] curiosité. » La vitesse brouille la lisibilité des paysages ; il ne peut plus jauger les éléments de transformation, tout se bouscule et se mêle. Son jugement est sans appel : « ni la mémoire, ni la sensibilité de l’œil humain ne sont faits pour tirer un parti sérieux et durable des impressions que laisse la course vertigineuse de l’auto. » Il déplore aussi le manque de confort : le fait d’être secoué sur des routes rocailleuses et défoncées, l’espace confiné, le bruit qui perturbe la tranquillité des villages ; il craint aussi les accidents.

Les progrès de la colonisation que Zimmermann constate (avec satisfaction) témoigneraient de la supériorité de l’agriculture européenne sur le mode de vie nomade et l’agriculture indigène. Ses croquis, même sommaires, sont des prises de position colonialiste sur l’espace nord-africain : une dénonciation de pratiques agricoles jugées archaïques, un encouragement à une mise en valeur « européenne », une hiérarchisation des espaces en fonction des possibilités culturales.

Les deux paysages que Zimmermann croque à la hâte sont situés dans les marges de la colonie utile, là où les précipitations supérieures à 200 mm mais souvent inférieures à 400 laissent quelques espoirs de mise en valeur « à l’européenne »[6]. Quelques têtes de bétail, des touffes de doum, des buissons de jujubier, parfois des figuiers de barbarie : les croquis, dans leur simplicité, leur vacuité presque, disent cet espace de conquête possible, cette étendue offerte, à coloniser, à mettre en valeur. Ils disent aussi la compréhension très autocentrée de ces paysages steppiques, paysages d’ennui, paysages mornes, proches de « l’affreux bled, nu, aride et désertique » comme il l’écrira lors d’un autre voyage en 1922. Ils disent encore une forme d’incapacité à penser la plaine tunisienne – à l’instar de nombre de ses contemporains en géographie –comme un espace de mise en valeur aux pratiques culturales fines et adaptées, fondé sur d’autres références, d’autres codes que l’agriculture européenne, un territoire habité, investi de valeurs et de symboles.

Pascal Clerc

[1] Zimmermann tint son journal toute sa vie mais le volume de l’année 1909 qui aurait pu apporter quelques précisions intéressantes est manquant. Un autre point de vue existe sur ce voyage d’études : dans l’ouvrage de Gaston Godard et Jean-Marc Viaud (De la Vendée au Sahara. L’aventure tunisienne du géologue Léon Pervinquière, 2007, Éditions du CRVH) figure en annexe le récit rédigé par Gabriel de Sairigné, un cousin de Pervinquière, alors étudiant en géographie à la Sorbonne.

[2] Il rédigera le volume consacré aux états scandinaves et aux régions polaires boréales (publié en 1933) et les chapitres sur l’Antarctique dans un volume traitant de l’Océanie (Paul Privat-Deschanel) et des régions polaires australes (1930).

[3] L’Association des Anciens Élèves de l’Enseignement Colonial de la Chambre de commerce de Lyon créée en 1907.

[4] Voir sur ce point les ouvrages de Jean-Marc Besse (Le goût du monde. Exercices de paysages, 2010, Actes Sud / ENSP) et de Marc Desportes (Paysages en mouvement, 2005, Gallimard).

[5] Un voyage avec ses anciens élèves qui sera finalement annulé en raison d’une épidémie de choléra.

[6] C’est en tout cas le point de vue, semble-t-il excessivement optimiste, de Zimmermann. Son collègue Augustin Bernard en spécialiste plus averti de la région considère qu’en dessous de 400 mm, dans le « bled », mieux vaut abandonner le terrain aux nomades et à l’agriculture indigène pour des pratiques extensives plus adaptées aux conditions climatiques.