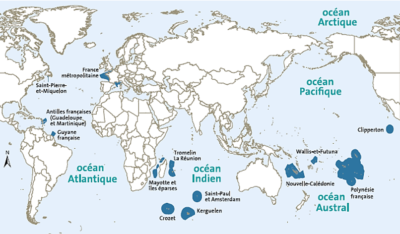

Au début du XXIe siècle, deux phénomènes se télescopent dans le monde, le poids croissant des religions et la mondialisation spatiale du tourisme. Le développement inexorable du tourisme, comme genre commun de l’humanité, transforme les lieux sacrés, saints, religieux, en patrimoine matériel, à visiter par les touristes du monde entier.

Le tourisme international pénètre, d’une part les lieux saints et les sanctuaires, dans lesquels les cultes ne sont plus célébrés. Il s’immisce d’autre part, dans les lieux de culte en activité, mais bien souvent en perturbant le déroulement des célébrations et des rites. D’autres lieux de culte ont été désacralisés (perte de la fonction religieuse pour une activité profane). Sur l’île Chypre à Nicosie Nord (partie de la ville occupée par la Turquie), des églises, à Athènes (Froment, 2019), des mosquées, ont perdu leur fonction cultuelle première. Dans la capitale grecque, la mosquée Fethiye, édifiée au XVIIe siècle, a été restaurée et transformée en lieu d’exposition. La mosquée Tzistarakis, construite en 1759, malgré plusieurs tentatives pour la rétablir dans sa fonction cultuelle originelle, sert d’annexe au musée d’Art populaire grec (Froment, op. cit.).

Au Maghreb (Tunisie), en Méditerranée orientale (partie de l’île de Chypre occupée par la Turquie), perdurent, depuis des siècles, des lieux saints partagés, entre les fidèles des trois religions monothéistes du Livre. Ils sont de surcroît ouverts au tourisme international, de populations non-croyantes.