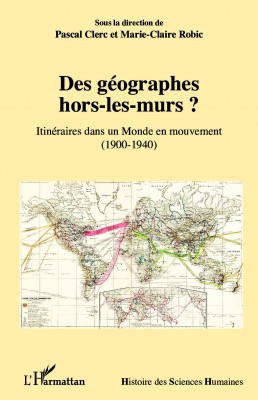

Pascal CLERC, Marie-Claire ROBIC (dir.), Des géographes hors-les-murs ? Itinéraires dans un Monde en mouvement (1900-1940), L’Harmattan, 2015, 408 p., 34 €. Contributions de Roland CARRUPT, Pascal CLERC, Christian GERMANAZ, Nicolas GINSBURGER, Josefina GÓMEZ MENDOZA, Philippe OULMONT, Hugues PEUREY, Marie-Claire ROBIC, Michel SIVIGNON, Mercedes VOLAIT.

Chers amis des Cafés géo, savez-vous qu’à côté des Vidal, Martonne, Blanchard et autres célébrités, il existe une constellation, une myriade de géographes inconnus ? Ce sont les géographes hors-les-murs, des hétérodoxes, des hommes libres. Leur itinéraire, bien différent de ceux des « grands », jalonné de bifurcations, jamais linéaire, sort de la voie classique : ENS, agrégation, thèse, chaire universitaire. Cet ouvrage propose des monographies d’une dizaine de ces outsiders de la première moitié du vingtième siècle et quelques chapitres sur les Balkans, espace marginal pour des Français, mais travaillé aussi par les Allemands et au cœur des enjeux de la Première guerre mondiale (un chapitre sur le géographe serbe Jovan Cvijić et un autre sur la géographie des Balkans rédigé par Michel Sivignon).

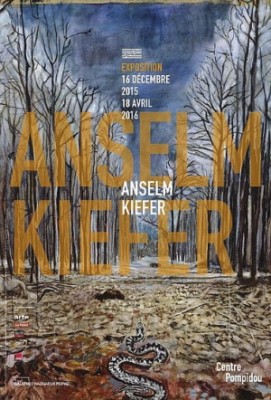

![Die Orden der Natcht [Les ordres de la nuit] 1996 Acrylique, émulsion et shellac sur toile 356 x463 cm Seattle Art Museum. Photo: © Atelier Anselm Kiefer](http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/les-ordres-de-la-nuit-400x312.jpeg)