De droite à gauche, Marie-Claire Robic, Nicolas Ginsburger et Denis Wolff.

Le 18 octobre 2022, Nicolas Ginsburger (historien), Marie-Claire Robic et Jean-Louis Tissier (géographes) furent les invités des Cafés géo au Flore afin d’évoquer le travail, l’action et la vie des géographes français pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont dirigé en 2021 un volumineux ouvrage composé de vingt chapitres rédigés par quinze auteurs. Ce livre, accessible en Open edition, a donné lieu à de nombreux comptes rendus (dans les Annales de géographie, Cybergeo, GéoCarrefour, Confins, The AAG, les Cahiers de géographie du Québec… ).

Ouvrage publié aux Editions de la Sorbonne, 2021.

En l’absence de Jean-Louis Tissier, souffrant, la parole est donnée à Marie-Claire Robic et Nicolas Ginsburger. Lors de ce café, ils voudraient aborder les principales questions que pose la Seconde Guerre mondiale à la discipline, notamment quant à sa mémoire et son histoire, et présenter certains des enjeux et résultats obtenus à partir de plusieurs exemples de trajectoires de savants et d’universitaires.

Ils rappellent d’abord ce qu’était la géographie française en 1939 : une discipline scolaire (dimension particulièrement forte, en lien avec l’histoire, ce qui est une singularité française) et universitaire relativement jeune. Les géographes forment alors une communauté soudée mais restreinte (sauf à Paris, il n’y a en général qu’un seul professeur de géographie dans les universités en France). Elle est cependant bien intégrée dans les facultés de lettres, bien structurée et très attractive : association de géographes français, organisation régulière de rencontres, d’excursions, publication de revues (à commencer par les Annales de géographie)… Les géographes entretiennent des liens particuliers (quoique complexes) avec leurs collègues historiens, mais aussi avec les représentants d’autres sciences humaines (sociologie…) et naturelles (géologie, botanique…). Ils se singularisent par une pratique du terrain et des enquêtes. Ils interviennent dans des débats nationaux (régionalisation) et internationaux (géographie politique, frontières…). La discipline a enfin une dimension internationale affirmée, avec des professeurs détachés (par exemple avec le Brésil) et une participation très active à l’UGI (Union géographique internationale), dont Emmanuel de Martonne est alors le président ; l’école française de géographie jouit indéniablement d’une grande notoriété internationale dans l’entre-deux-guerres.

Dans ce contexte, la Seconde Guerre mondiale a probablement plus d’importance dans la mémoire disciplinaire que la Première. Cette idée a été et reste très communément admise en raison de la situation particulière de la géographie (par rapport à d’autres disciplines universitaires). Quelques-uns de ses représentants (par exemple Lucien Gachon ou Pierre Deffontaines) ont en effet une certaine proximité avec le régime de Vichy et son socle idéologique dont la propagande reprend des thèmes régionalistes et ruralistes (« La terre, elle, ne ment pas ») qui ont pu être considérés comme caractéristiques de la discipline. Ainsi, par exemple, c’est sous Vichy que sont créées la licence et l’agrégation de géographie, distinctes de celles d’histoire (auparavant, il n’y avait qu’une licence et une agrégation d’histoire et géographie), héritage encore actuel pour le moins marqué, voire encombrant.

Ces faits nourrissent une « légende noire » de la géographie, un soupçon concernant notamment son « chef » de l’époque, De Martonne. Cela ne touche pas que la France. En Allemagne, par exemple, la Geopolitik a nourri la pensée et la politique de l’Etat nazi en guerre ; reprenant l’héritage de Friedrich Ratzel, les Geopolitiker sont ainsi à l’origine de la notion de Lebensraum (espace vital).

Malgré l’existence de travaux portant sur certains sujets relatifs à cette période (comme l’agrégation de géographie), certains universitaires (les historiens Marc Bloch et Lucien Febvre, proches de leurs collègues géographes) ou certaines sciences de l’homme (ethnologie), les directeurs et auteurs de cet ouvrage ont ressenti la nécessité d’en renouveler l’approche historique. Cela a été rendu possible d’abord par l’éloignement temporel croissant, la disparition progressive des acteurs et des témoins directs, et l’accès à des sources nouvelles. Au sortir de la guerre, on a valorisé les itinéraires marqués par des actes de résistance active et on a pu en taire d’autres, comme l’attentisme ou la proximité avec Vichy (très rarement avec l’occupant). De plus, la lecture disciplinaire de cette période de la géographie française a évolué, tendant à réévaluer ou à dévaloriser la géographie des « vidaliens », élèves et héritiers de Paul Vidal de la Blache (décédé en 1918). En utilisant de nombreuses archives, les auteurs ont donc tenté de faire une sorte de bilan de ce qui a été dit ou pas sur les itinéraires de guerre d’un certain nombre de figures, centrales ou marginales, sans oublier les géographes qui n’ont pas passé la guerre en France mais dans le reste du monde, en Europe (en Suisse, en Espagne ou au Portugal, par exemple) ou en Amérique (du Nord comme du Sud). Les chapitres adoptent un parti pris résolument biographique, appliqué à des figures d’universitaires, de professeurs de lycée…

Quels résultats tirer de ces recherches ? La guerre et l’occupation perturbent évidemment la pratique « ordinaire » de la discipline en raison des difficultés de circulations, des pénuries (de papier notamment), des contraintes et de la violence, mais les géographes ont eu une capacité de résilience tout à fait remarquable, et l’activité « normale » reprend rapidement après la fin du conflit. Ainsi, par exemple, parviennent-ils à organiser un congrès de l’UGI dès 1949 (à Lisbonne), marqué par le résultat du conflit (l’Allemagne est exclue) et par les débuts de la Guerre froide. Les parcours individuels, très variés, sont souvent sinueux : militaires mobilisés pendant la Drôle de guerre (tel Jean Dresch, élève d’Albert Demangeon et de De Martonne, qui quitte le Maroc pour Paris), exilés (Jean Gottmann aux Etats-Unis), résistants (Dresch, Pierre Gourou, Théodore Lefebvre à Poitiers) et beaucoup d’intermédiaires, ambivalents entre vichysme et résistance, attentisme et opportunisme, circulant entre zone « libre » et occupée… Des réseaux se constituent de manière parfois inattendue, par exemple pour les géographes communistes (tel Pierre George) : connus grâce à des documents d’archives relativement importants, ils sont jeunes (étudiants ou en début de carrière) et vivent différemment selon les périodes (Drôle de guerre où le PCF est interdit, relative persécution par le régime de Vichy puis entrée progressive dans la résistance). Autre type de réseau avec l’exemple de Henri Boucau, géographe scolaire et inspecteur général, qui cultive de nombreux liens avec ses collègues parisiens, à l’interface entre le monde des enseignants, la sphère administrative et institutionnelle, et surtout la sphère politique (proximité avec les ministres de Vichy), tout en étant par exemple opposé (comme d’autres de ses collègues) à l’agrégation de géographie… Enfin, la géographie compte également ses « martyrs », en particulier Jacques Ancel, victime de la politique antisémite de Vichy, et Théodore Lefebvre, déporté et exécuté en Allemagne.

Les livres – et d’autres travaux écrits et publiés dans la période – méritent une attention particulière pour leur contenu et même leur singularité, voire leur processus d’écriture, de publication et de réception. A côté d’ouvrages disciplinaires, qu’il convient de lire en ayant toujours conscience du contexte de guerre, figurent des livres de « circonstance », tel celui de Jules Blache, professeur à l’université de Nancy et résistant ; intitulé Le grand refus, c’est un livre d’analyse, avec une approche spatiale, comparable à maints égards à L’étrange défaite de l’historien Marc Bloch. D’autres ouvrages, parus peu après le conflit, sont particulièrement influencés par les travaux ou la pensée de guerre, tel Paris et le désert français de Jean-François Gravier qui aura une influence importante sur les travaux d’aménagement du territoire des Trente Glorieuses.

La Seconde Guerre mondiale a des conséquences importantes sur la géographie française. Elle marque ainsi une rupture générationnelle. Nombre de mentors vidaliens disparaissent (Jules Sion et Demangeon en 1940, Lucien Gallois en 1941, Ancel en 1943, Camille Vallaux en 1945), tandis que des « nouveaux venus » commencent ou poursuivent leurs carrières, certains marqués par leur passé de résistants (parfois communistes, comme Raymond Dugrand à Montpellier). Les acquis institutionnels de la période (licence et agrégation de géographie) perdurent jusqu’à aujourd’hui. Reprenant des évolutions d’avant-guerre, des pratiques se trouvent renouvelées et s’accélèrent dès la reconstruction, tel l’aménagement du territoire, leitmotiv pendant les Trente Glorieuses et même après. Enfin, l’internationalisation et l’interdisciplinarité sont largement accrues, avec une grande proximité avec certains historiens, tel Fernand Braudel. Il reste cependant encore des zones d’ombre à étudier de manière approfondie (quoique plus ou moins évoquées dans l’ouvrage), par exemple dans certains contextes locaux comme Grenoble (avec Raoul Blanchard), Paris (avec André Cholley), Lille et Rennes (avec André Meynier).

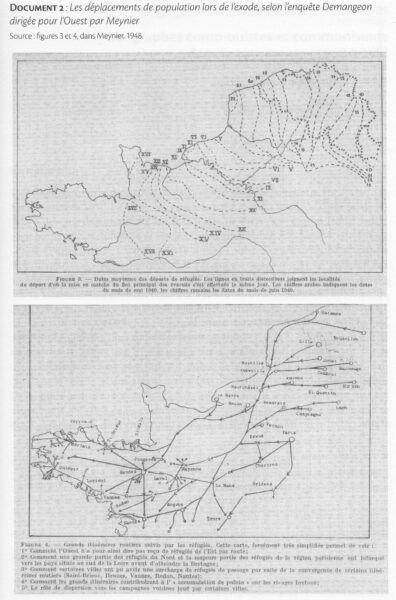

Suite à cet exposé, la parole est donnée à la salle pour des questions. Une participante rappelle que c’est aussi l’époque de Braudel et Lévi-Strauss et insiste sur leur présence au Brésil et l’importance de la géographie dans leurs travaux. Puis elle évoque Meynier dont elle a été l’élève à Rennes qui a véritablement régné sur la géographie bretonne pendant des décennies et demande quelques précisions sur ses enquêtes de la période de la guerre. Denis Wolff (qui a rédigé le chapitre initial du livre sur Demangeon et ses élèves pendant la Drôle de Guerre) rappelle que les enquêtes sont anciennes : Demangeon, précurseur, en réalise dès 1908 sur le terrain du Limousin. Puis, sous l’égide de la Fondation Rockefeller, il en dirige trois autres à l’échelle nationale à partir de 1936, sur l’habitat rural, sur les structures agraires (avec Gottmann) et sur les étrangers dans l’agriculture (avec Georges Mauco). Quand la guerre arrive, Demangeon réalise trois nouvelles enquêtes, sur les évacuations de populations, sur les déplacements d’industries et sur les travaux des champs pendant la guerre. En raison des événements, les enquêteurs se concentrent sur l’évacuation des populations. Meynier, qui centralise et dirige les enquêtes en Bretagne, est le seul à avoir publié des résultats, dans les Annales de Bretagne, en 1947 et 1948.

Deux cartes extraites de l’article de Meynier et publiées dans Géographes français en Seconde guerre mondiale, p. 37.

A propos de René Dumont, une autre question est posée sur les liens (ou non-liens) entre ruralisme, écologisme et maréchalisme. Marie-Claire Robic souligne le lien très fort entre le ruralisme et la « révolution nationale » prônée par le régime de Pétain, dont cette célèbre phrase de propagande, déjà citée : « la terre, elle, ne ment pas ». On lutte contre l’exode rural, on veut maintenir une paysannerie traditionnelle en ne se souciant guère de l’industrie et des villes. Cela dit, la réalité du régime est plus nuancée. Michel Sivignon réagit à propos de Dumont dont il rappelle d’abord l’itinéraire ; il a travaillé avec lui en 1960 en Sicile sur le devenir des fermes agraires issues de la réforme de 1945. C’était alors un « vrai écologiste »… Il avait une hiérarchie avec en haut, les paysans hollandais et danois (et ceux des kibboutz), exemple d’agriculture judicieusement intensifiée par la disparition des surfaces toujours en herbe (remplacées par des cultures de céréales). Ses principes ont été appliqués dans certaines fermes de la région lyonnaise.

Pierre Stragiotti s’interroge sur la figure de Gravier, le seul géographe de l’époque connu aujourd’hui en dehors du milieu disciplinaire, toujours présenté comme celui qui, le premier, a prôné l’aménagement du territoire. Il a lu son livre, certes il y a longtemps, et y voit des attaques non seulement contre Paris, mais aussi contre la ville et le fait urbain ; il remarque son éloge des campagnes et la reprise de thèmes vichystes. Or cela n’est jamais signalé dans l’enseignement actuel sur cette figure… Nicolas Ginsburger partage les mêmes impressions et rappelle sa proximité avec le régime de Vichy dans sa dimension technocratique. Cela dit, il y a eu des travaux historiques sur le « mythe Gravier », beaucoup n’ayant lu… que le titre de l’ouvrage en question. Marie-Claire Robic rappelle qu’il a rédigé un opuscule sur la question régionale très différent de ce que publie au même moment un Yves-Marie Goblet qui a une perspective régionaliste fondée sur la ville, beaucoup plus moderniste… Elle ajoute que le cas Gravier n’est pas unique et que de nombreux collaborateurs ou vichystes (ou en Allemagne, des non-dénazifiés) se retrouvent après-guerre à des postes importants, comme le montre le chapitre d’Efi Markou dans cet ouvrage. Selon Nicolas Ginsburger, ce marginal par rapport à la discipline, l’a néanmoins représentée après-guerre… avec beaucoup d’ambiguïté. Il y a eu une instrumentalisation du titre de son ouvrage (très démographique, bourré de tableaux, assez indigeste) pour servir d’autres discours… Denis Wolff rappelle qu’il y a d’autres personnages de ce type, tel André Siegfried.

Henry Jacolin demande quel était le poids de la géographie dans l’agrégation d’histoire et géographie, avant la création de l’agrégation de géographie, dans le cadre d’une histoire très complexe de ce concours de recrutement de professeurs. Notons que l’agrégation d’histoire et géographie est maintenue après la création de l’agrégation de géographie. Pendant la guerre, sous l’égide de De Martonne, on expérimente un enseignement autonome de géographie dans plusieurs lycées parisiens ; finalement, cette expérimentation est suspendue. Deux ans après, le ministère fait un bilan : l’agrégation de géographie, créée entre temps, est conservée mais l’enseignement des deux disciplines reste confié à un seul et même professeur. Ajoutons que, dans les discussions au sein du ministère, on établit également parfois un lien affirmé entre géographie et éducation physique (en vue des sorties sur le terrain).

Henry Jacolin se demande si, à défaut de résistance organisée, il y a eu des contacts entre les géographes opposés à Vichy. Il y a bien eu des réseaux liés au communisme ou au gaullisme (mais pas spécifiquement avec des géographes), ou des foyers de résistance dans certains lycées (tels le lycée St-Louis, le lycée Buffon…). A Poitiers, le réseau de Théodore Lefebvre n’est pas lié à l’Institut de géographie ; c’est un réseau (local) gaulliste de notables. Enfin, comme le rappelle Marie-Claire Robic, les géographes sont presque toujours seuls dans leur faculté, éventuellement en lien avec les historiens. Cela dit, les géographes se connaissent : ils s’écrivent parfois de manière codée, en utilisant par exemple le nom des auteurs de la Géographie universelle. Une anecdote : dans la correspondance de guerre entre Bloch et Febvre, il est fait allusion à l’arrestation de Théodore Lefebvre (frère de leur collègue historien Georges), l’un écrivant à l’autre le 9 novembre 1942 (Lefebvre est arrêté le 30 septembre) : « Vous savez sans doute que [TL] est également assez souffrant. Prenez bien garde aux grippes de ce début d’hiver ».

Michel Bruneau demande ce qu’il en est de la géographie coloniale. Nicolas Ginsburger rappelle que Dresch soutient sa thèse en 1941 après son retour forcé du Maroc (il est très identifié comme communiste par les autorités). Ses travaux sur le terrain marocain datent des années trente ; il ne peut plus en entreprendre ensuite. Marie-Claire Robic signale que d’autres thèses ont été soutenues pendant la guerre. Par ailleurs, Charles Robequain enseigne la géographie coloniale à la Sorbonne et il y a des créations de chaires de géographie coloniale par Vichy, à Aix-Marseille et à Bordeaux… Mais après la guerre, dans de nombreuses correspondances, on lit que le terme de « colonial » est devenu périmé. Cela correspond à l’époque de la création de la revue Les cahiers d’outremer (on ne dit plus « colonial »), en 1948. Et, au Congrès de l’UGI de Lisbonne (1949), la section « géographie coloniale » est transformée en « géographie tropicale », ce qui n’a pas le même sens.

Danièle Ibarrondo évoque ensuite l’inspecteur général Louis François qui a eu un rôle important dans la résistance, qui a ensuite créé le concours de la résistance et de la déportation et qui a développé les méthodes actives dans l’enseignement. Denis Wolff rappelle qu’il a rédigé pendant la guerre un manuel scolaire de Première dirigé par Demangeon et paru après la mort de ce dernier, en 1942. Nicolas Ginsburger signale qu’il existe aujourd’hui de nombreux travaux sur cette figure, notamment sur son engagement dans la résistance, même s’il en est un peu question dans le chapitre du livre consacré à l’inspecteur général Henri Boucau. Marie-Claire Robic rappelle son importance pour la géographie pendant les années 1960 et 1970. Elle évoque aussi René Clozier, auteur d’une thèse sur la gare du Nord, très engagé dans la résistance.

Michel Sivignon, qui a connu nombre de géographes impliqués dans la Seconde Guerre mondiale, rappelle leur silence (tel Le Lannou) : volonté ou impossibilité psychologique de parler d’eux-mêmes ou de ce qu’ils ont fait en cette période ? Et, au fur et à mesure que ces gens disparaissent, leur témoignage s’éteint en même temps. Et que doivent faire ceux qui en sont les dépositaires ? Au-delà des documents écrits (archives, livres, revues…), il y a tout ce qui est mémoriel. Nicolas Ginsburger revient sur cette question de la mémoire qui n’est évidemment pas propre à la géographie, et insiste sur la nécessité de recueillir en effet du vivant des acteurs et des témoins leurs souvenirs, à l’écrit ou à l’oral, mais aussi de confronter cette mémoire, individuelle ou collective, aux archives, dans une démarche historique rigoureuse.

Compte rendu rédigé par Denis Wolff, novembre 2022

Je n’ai pu le lire qu’aujourdhui. Mes félicitations pour ce cafè géographique qui enrichit encore plus l’intèrêt du livre, et prolonge la documentation et la réflexion.

Trés intéressante remarque sur Gravier, dont vraiment le titre du livre est le seul connu en France, et ailleus.

Félicitations