La poussée du parti populiste, les Démocrates de Suède, aux dernières élections législatives, la sortie du film Sameblod[1], prix Lux du cinéma du Parlement européen en 2017, le succès des romans policiers d’Olivier Truc[2] dont l’intrigue est fondée sur les relations entre Sami et Suédois de souche……Pourquoi rapprocher ces faits ? Ils ont en commun de nous montrer une image plus trouble de la société suédoise que celle communément véhiculée par le « modèle » scandinave.

Les Suédois ne sont-ils pas les champions des Droits de l’homme, ouverts au multiculturalisme, volontiers moralisateurs à l’encontre des vieilles puissances coloniales britannique et française ? Certes les Sami ont, en Suède, un niveau de vie que peuvent leur envier les autres peuples de l’Arctique, mais dès le XVIIe siècle leur territoire, au nord de la Scandinavie, est colonisé par les Suédois attirés par des gisements d’argent, ce qui entraîne paiement de l’impôt, évangélisation forcée et peuplement.

Aujourd’hui les Sami sont intégrés dans la vie économique suédoise et seule une minorité pratique encore l’élevage de rennes. Alors que prime le mythe de l’homogénéité suédoise (même si les Sami sont reconnus comme minorité ethnique dans la constitution), il faut soit un regard étranger comme celui d’Olivier Truc, soit la recherche identitaire de jeunes artistes aux origines métissées comme Amanda Kernell et Liselotte Wajsted, pour dévoiler la brutalité qu’ont eue les institutions suédoises à leur égard.

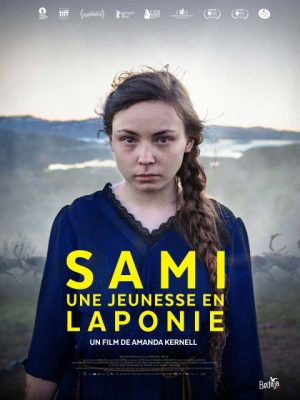

L’épreuve la plus humiliante que subit Elle Marja, l’héroïne du film d’Amanda Kernell, qui incarne sa grand-mère sami, est celle où elle sert d’objet d’étude à des anthropologues suédois dépourvus de toute empathie à son égard. Adolescente dans les années 1930, elle est mesurée et observée comme un animal afin de « vérifier » qu’elle appartient bien, en tant que Sami, à une sous-catégorie de l’espèce humaine. Cette « infériorité génétique » lui est d’ailleurs constamment rappelée par son institutrice suédoise, pourtant séduite par son intelligence.

Les mesures recueillies par les anthropologues constituent les archives de l’Institut d’Etat pour la biologie raciale, créé en 1928 à Uppsala, remplacé, en 1958, par l’Institut d’Etat pour la génétique humaine. L’étude des crânes y occupe une place majeure. « Crânes courts » et « crânes longs » servent à établir un classement entre « Tziganes », « Juifs », « Sami », « criminels », … Cet intérêt pour les crânes n’a pas disparu aujourd’hui. Des crânes sami sont l’objet de l’enquête menée par les deux policiers qui essayent de défendre les intérêts des éleveurs de rennes dans La Montagne rouge d’Olivier Truc[3]. Cette recherche les conduit du musée d’Histoire de Stockholm au musée de l’Homme de Paris. Ils rencontrent aussi un inquiétant antiquaire-collectionneur de crânes dont le passé nazi n’a pas empêché une intégration facile dans la Suède d’après-guerre.

La Montagne rouge évoque une autre particularité de la politique suédoise, les stérilisations forcées, pratiquées dès les années 1930, par peur de la dégénérescence. Il n’y a pas de discours officiel explicitement racial, mais on y évoque des « gens de mauvaise qualité » et, en 1941, les « nomades », les « peuples basanés » sont les catégories les plus touchées. Ultérieurement les stérilisations frappèrent surtout les handicapés mentaux et les « cas sociaux ». Ce n’est qu’en 1997 qu’une commission comprenant médecins, juristes et historiens condamna cette politique eugéniste et proposa d’indemniser les victimes.

Le lien entre politique de stérilisation et Etat-providence, est un sujet de controverse entre historiens. Le modèle social suédois visant à réduire fortement inégalités et risques a été mis en place par le SPD (parti social-démocrate), constamment au pouvoir depuis 1932, sauf à trois reprises. La stérilisation a-t-elle servi d’instrument de discrimination entre ceux qui pouvaient bénéficier des avantages sociaux et les autres ? Est-elle inhérente à l’Etat-providence ?[4]

Mais au sein de la société, quels sont les rapports entre Suédois de souche et Sami ? Sameblod dénonce tout ce que doit affronter une jeune Sami qui refuse le déterminisme de sa naissance pour adopter la culture et le mode de vie suédois, durant l’entre-deux-guerres. En quittant une famille peu affectueuse, pratiquant l’élevage traditionnel des rennes, Elle Marja ne rencontre que des gens pour lesquels elle représente l’altérité même. Ces rencontres peuvent être physiquement violentes, lorsque des jeunes hommes la « marquent à l’oreille » comme on le fait aux jeunes rennes, ou marquées d’une bienveillante condescendance lorsque de jeunes anthropologues la réduisent à l’exotisme de sa culture primitive.

Que faire pour ressembler à une Suédoise ?

D’abord changer son nom sami pour un « Cristina » passe-partout.

Abandonner son lourd vêtement de feutre et ses bottes colorées pour une robe légère et des escarpins noirs.

Se débarrasser de son odeur sami, sujet de moqueries et de dégoût.

Reprendre les stéréotypes véhiculés par les « vrais » Suédois sur ce peuple « voleur, menteur et bruyant ».

Malgré tous ses efforts, Elle Marja est tout de suite ramenée à sa condition indigène dans la ville d’Uppsala où la population est très homogène physiquement et culturellement, ce qui n’est plus le cas dans la Suède contemporaine.

Le film ne montre pas l’itinéraire de la femme adulte qui a réussi totalement son intégration à la société suédoise, au prix d’une rupture voulue avec ses origines mais qui s’avère douloureuse lorsqu’elle doit retrouver sa famille à l’occasion d’un deuil.

Aujourd’hui seule une minorité de Sami pratique l’élevage de rennes, dans des conditions bien différentes de celles de leurs ancêtres. L’hélicoptère sert au regroupement des troupeaux et le déplacement des rennes, équipés d’un collier GPS, est suivi sur les écrans d’ordinateurs. Si les autorités suédoises ne sont pas avares de belles déclarations sur les Sami, elles ne sont guère disposées à s’opposer aux lobbies économiques qui ont des intérêts en Laponie-Säpmi, espace de transhumance pour les éleveurs, et aux mouvements environnementaux qui veulent y installer des éoliennes. En 2013 une manifestation de Sami s’est durement heurtée à la répression policière. Ils voulaient protester contre la compagnie britannique Beowulf et sa filiale suédoise, prêtes à exploiter un gisement de fer au nord du cercle polaire dans une zone de pâturages de rennes.

C’est à ces luttes que s’intéresse Olivier Truc. Dans La Montagne rouge, la justice doit rendre un jugement sur le litige qui oppose forestiers et éleveurs de rennes dans une région au sud de la Laponie, constituée d’une zone boisée riche en lichens. Qui sont les premiers occupants ? Les forestiers prétendent à l’antériorité de leur présence, ce que les policiers de la police des rennes cherchent à dénoncer comme une supercherie.

Les Sami suédois ont obtenu – comme leurs homologues norvégiens et finlandais – la constitution d’un parlement de 31 membres, le Sameting, qui siège à Kiruna et s’est réuni pour la première fois en 1993. En 2002 il reçoit le droit de superviser tout ce qui a trait au patrimoine culturel, mais sa représentativité est faible et il doit appliquer la politique suédoise.

La Suède n’a pas encore – à la différence de la Norvège- ratifié la Convention 169 sur les peuples indigènes et tribaux adoptée en 1989 par l’OIT. Ce traité international prévoit le droit à la terre et aux ressources naturelles ainsi qu’à l’autodétermination pour les populations autochtones[5]. Des appels à la ratification sont lancés régulièrement par les Sami, mais aussi diverses associations suédoises.

Pour mieux comprendre la situation de ceux qui sont le seul peuple aborigène d’Europe, les Cafés géo auront le plaisir d’accueillir Olivier Truc au printemps prochain.

Michèle Vignaux, novembre 2018

[1] Sameblod d’Amanda Kernell est sorti en France, en novembre 2018, sous le titre Sami, une jeunesse en Laponie.

[2] Olivier Truc, journaliste et écrivain français, habite Stockholm depuis 1994. Il est notamment l’auteur d’une trilogie de romans policiers « ethnologiques » consacrés aux Sami de Laponie. Un quatrième roman de cette série doit paraître au printemps 2019 aux éditions Métailié.

[3] Olivier Truc, La Montagne rouge, Editions Métailié, 2016.

[4] Voir Patrick Zylberman, Eugénique à la scandinave : le débat des historiens, M/S n°10, vol.20, octobre 2004.

[5] Pour approfondir la connaissance sur ce traité, on peut consulter sur Internet Comprendre la Convention n°169 relative aux peuples indigènes et tribaux, publié par le BIT à Genève.