Un géographe qui voyage cherche assez vite à « prendre de la hauteur », non par un quelconque complexe de supériorité mais plutôt pour embrasser le paysage qu’il découvre. Cette position lui permet d’exercer ses capacités d’analyse spatiale liées à sa formation géographique. Julien Gracq appartient à cette catégorie d’écrivains pour qui un paysage révèle plus facilement ses secrets depuis un promontoire ou un belvédère, ce qui lui fait préférer les vues panoramiques, les vastes espaces et les horizons vertigineux. Dans Un balcon en forêt (1958), dès les premières pages du livre, le personnage principal s’arrête un instant sur un point haut aménagé au bord de la route en lacets pour regarder le paysage de la vallée en contrebas :

Un géographe qui voyage cherche assez vite à « prendre de la hauteur », non par un quelconque complexe de supériorité mais plutôt pour embrasser le paysage qu’il découvre. Cette position lui permet d’exercer ses capacités d’analyse spatiale liées à sa formation géographique. Julien Gracq appartient à cette catégorie d’écrivains pour qui un paysage révèle plus facilement ses secrets depuis un promontoire ou un belvédère, ce qui lui fait préférer les vues panoramiques, les vastes espaces et les horizons vertigineux. Dans Un balcon en forêt (1958), dès les premières pages du livre, le personnage principal s’arrête un instant sur un point haut aménagé au bord de la route en lacets pour regarder le paysage de la vallée en contrebas :

« De là le regard effleurait le sommet du versant d’en face, un peu moins élevé ; on voyait les bois courir jusqu’à l’horizon, rêches et hersés comme une peau de loup, vastes comme un ciel d’orage. A ses pieds, on avait la Meuse étroite et molle, engluée sur ses fonds par la distance, et Moriarmé terrée au creux de l’énorme conque de forêts comme le fourmilion au fond de son entonnoir. La ville était faite de trois rues convexes qui suivaient le cintre du méandre et couraient étagées au-dessus de la Meuse à la manière des courbes de niveau ; entre la rue la plus basse et la rivière, un pâté de maisons avait sauté, laissant un carré vide que rayait sous le soleil oblique un stylet sec de cadran solaire : la place de l’église. Le paysage tout entier lisible, avec ses amples masses d’ombre et sa coulée de prairies nues, avait une clarté sèche et militaire, une beauté presque géodésique (…) »

La boucle de la Meuse à Monthermé (devenu Moriarmé dans le récit de Gracq)

Ce belvédère représente le premier « balcon » du récit mais celui-ci va se dérouler pour l’essentiel autour d’un autre « balcon », la maison forte de la forêt ardennaise formant l’avant-poste du petit groupe de soldats commandés par l’aspirant Grange. Ce « balcon » militaire permet de surveiller l’espace stratégique du Toit, nom donné par Grange à « ce haut plateau de forêts suspendu au-dessus de la vallée ».

Un balcon en forêt dans l’œuvre de Julien Gracq

Lors de sa parution, sept ans après le prix Goncourt récompensant Le Rivage des Syrtes, Un balcon en forêt suscite réserve et interrogations car l’aspect réaliste du récit semble, pour une partie de la critique, laisser peu de place aux élans lyriques et poétiques des précédents romans de Julien Gracq. A contrario, quelques commentateurs apprécient l’originalité de l’œuvre. Ainsi, l’écrivain Claude Roy se félicite que « ce beau livre verdoyant » montre des « Robinsons de la ligne Maginot perdus dans la belle nature et leur mauvais rêve » et attendant « avec une sorte de délicieuse et trouble angoisse ce qui va les arracher à l’une et à l’autre ».

Gracq, habituellement peu disert sur son œuvre, s’est beaucoup expliqué sur le processus de création littéraire qui a engendré Un balcon en forêt, au moment de la parution du livre, dans plusieurs entretiens plus tardifs, et même par écrit, dans les Lettrines notamment. Contrairement à la majorité des critiques en 1958, pour lui, une parenté évidente unit Le Rivage des Syrtes au Balcon en forêt. Gracq dit même que les deux romans sont marqués par l’expérience décisive des années 1933-1940, par le sentiment d’un glissement vers une catastrophe inéluctable. Il ajoute que les deux livres ont en fait le même sujet.

La maison forte et le processus de création littéraire

C’est la lecture du roman d’Aragon, Les communistes, racontant la défaite française de 1940 sur le mode du réalisme socialiste, qui apprend à Julien Gracq l’existence des maisons fortes des Ardennes. Ces maisons fortes qu’Aragon décrit comme « une de ces ingénieuses inventions de l’état-major » avec un chalet au premier étage reposant sur un blockhaus. Pour Aragon, ces fausses fortifications constituent un exemple de l’impréparation française à la guerre moderne. Ces maisons fortes ont été construites en 1938-1939 seulement dans les Ardennes, à l’extrémité occidentale de la ligne Maginot qui s’arrête à proximité du massif boisé jugé infranchissable avec ses vallées encaissées, et donc peu défendu. 22 maisons fortes ont ainsi été édifiées aux points de passage obligés de la région. 3 subsistent toujours dont celle du Beau Terme à Pourru-aux-Bois, à 16 km de Sedan. C’est donc autour de cette première image de la maison forte que le projet du roman a cristallisé. Pour Julien Gracq, le symbole est évident : la guerre au sous-sol, la paix au premier étage. Les quelques lignes d’Aragon ont enclenché le processus de la création littéraire.

La maison forte de Saint-Menges (Ardennes)

Le voyage ardennais de Julien Gracq

A cette image symbolique, Gracq va maintenant donner des contours. Par une belle journée d’octobre 1955, il se met en route à la recherche d’une maison forte qu’en réalité il ne trouvera que beaucoup plus tard, après l’achèvement d’Un balcon en forêt, lors d’un autre voyage dans un autre secteur des Ardennes. Il prend le train à Paris pour Revin, d’où il continue à pied jusqu’aux Hauts Buttés, situés près de la frontière belge, il revient ensuite en longeant le méandre de la Meuse jusqu’à Monthermé (le Moriarmé du récit), et il reprend le train pour Paris. Tout le paysage imaginaire d’Un balcon en forêt lui est donné au cours de cette longue marche solitaire sur des routes empruntées pour la première fois. La boucle de Monthermé où a eu lieu la percée allemande en 1940 est vue lors de cette journée d’octobre 1955. La flore et la faune si présentes dans le récit empruntent leur vérité à cette unique promenade ardennaise.

Derrière la réalité, une expérience sensuelle du présent immédiat

Un balcon en forêt est un récit réaliste ancré dans la chronologie de la « drôle de guerre ». En octobre 1939, au début de celle-ci, l’aspirant Grange arrive sur le front. Il va rester dans son avant-poste isolé avec ses trois soldats jusqu’en mai 1940. Le dernier tiers du récit relate les événements compris entre le 10 mai quand l’offensive allemande est lancée et la nuit du 13 au 14 mai lorsque les troupes allemandes réussissent leur percée, décidant du sort de la campagne de France. Le récit se déroule dans les Ardennes, près de la frontière belge, du côté des maisons fortes, et l’on peut retrouver près de Revin la plupart des lieux décrits dans Un balcon en forêt. Pour décrire les trois soldats qui sont avec Grange, Gracq s’inspire des soldats de la section qu’il commandait pendant l’hiver 1939-1940 L’un des soldats, le caporal Olivon, porte d’ailleurs le nom de l’un d’entre eux. L’invention romanesque déplace l’expérience personnelle d’une campagne mobile dans l’aventure casanière du fortin. L’expérience de la guerre de Flandre est transportée en Ardenne empêchant toute possibilité de transposition autobiographique. L’évocation du quotidien de la maison forte tient une place importante dans le récit si bien que la description minutieuse des gestes, des rites et des paroles fait dire à Michel Murat que le roman est un « document quasi-ethnographique sur la vie militaire ».

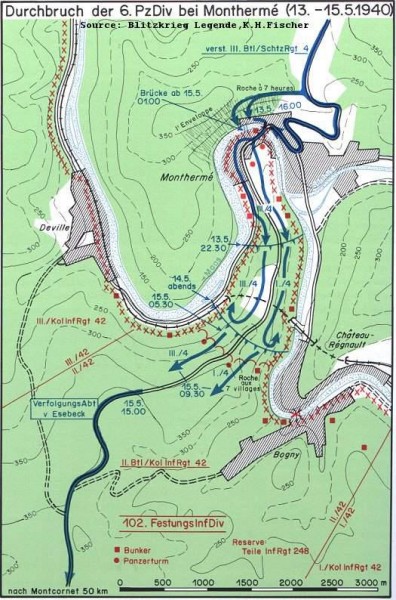

La percée de la Meuse : Monthermé, le 13 mai 1940

Dès la parution du livre, de nombreux critiques se plaisent à souligner l’esprit réaliste d’Un balcon en forêt. D’autres critiques cependant pensent que la force mythique et onirique s’abrite derrière la réalité historique et géographique. Julien Gracq demande que l’on dépasse l’opposition entre « roman réaliste » et « roman onirique ».En 1971, il s’exprime ainsi : « Onirique, le récit ne l’est que parce que l’époque était une espèce de rêve éveillé… » et, dans le même entretien, il ajoute : « je crois qu’Un balcon en forêt est très proche de mes autres livres, malgré cette apparence réaliste qui est trompeuse, car c’est un roman plus proche du rêve éveillé en fait que du réalisme. » Gracq a souvent répété que la « drôle de guerre » avait figé toute une armée et tout un pays en créant un climat rejoignant ses propres tropismes et son imaginaire. L’écart entre réalité et fiction avait diminué.

Selon Hélène Cixous, « c’est la guerre qui donne à Grange le temps et la forêt, c’est-à-dire la chance de vivre au plus près de la genèse. » La guerre désenclave l’existence : la vie se reforme aux rythmes naturels, aux saisons, aux jours, aux heures. Très vite, le fabuleux vient attester le sentiment du désancrage. La forêt renvoie aux images des récits d’aventure et des contes d’enfance, elle renvoie à d’autres lieux, d’autres temps. Dans cette trêve que la guerre ménage, l’amour a sa part. Grange rencontre Mona, la femme-enfant. En elle s’incarne ce présent édénique. Pour Grange, elle est le symbole de ce sursis, de cet espace soustrait au temps et à la guerre. Il est significatif que Mona disparaisse lorsque surviennent les événements marquant le début de la guerre.

Une lecture géographique d’Un balcon en forêt

Le récit reprend et reformule le thème central de la fiction gracquienne : l’attente et l’expérience d’un destin. Dans cette perspective, une lecture géographique met en valeur les procédés de l’écrivain pour atteindre son objectif littéraire, elle souligne six aspects clés de l’œuvre.

1- L’espace comme mesure du temps.

Les transformations de la nature révèlent l’écoulement du temps et des saisons, elles tiennent lieu de narration. Une narration qui donne l’illusion parfois de l’immobilité, surtout l’hiver quand la neige semble rendre le monde imperméable à l’usure du temps. Mais cela n’est qu’une illusion de la permanence : « les chenilles blanches s’accrochaient pendant des semaines sans s’écouler, soudées à l’écorce par de minces berlingots de glace qui étaient les gouttes du dégel reprises toutes vives par le froid des nuits longues. » Ainsi, en reprenant une métaphore gracquienne familière, la guerre peut être comparée à une plante dont la sève s’endort l’hiver, figée par la neige et le gel, et qui se réveille brutalement au cœur du printemps dans la nuit du 9 au 10 mai 1940 quand l’armée allemande réalise sa percée à travers la forêt ardennaise. A partir de là les événements chronologiques vont se succéder trois jours durant pour décrire les faits stratégiques de l’avance victorieuse des blindés ennemis.

2- La place occupée par le paysage.

Dans Un balcon en forêt, le paysage vient presque occuper la place habituelle de l’action romanesque. Comme les saisons, l’enchaînement des sites géographiques – clairières, combes, flancs de colline, lisières de forêt – lors des promenades ou des reconnaissances tisse une trame romanesque selon des perspectives géographiques par le glissement d’un regard lointain à un regard proche, par le passage d’un terroir à l’autre, etc. Et surtout, il y a la forêt omniprésente dans le récit. Certes, la forêt est un espace géographique souvent exploité par Gracq, notamment dans Un beau ténébreux ou Le Rivage des Syrtes, mais le choix délibéré de l’écrivain pour la forêt des Ardennes dans Un balcon en forêt vise à exploiter l’imaginaire associé à la compacité remarquable de cette forêt qualifiée de « vivace », « crépue d’arbres », « sans déchirure ». Dans un entretien de 1972, l’auteur s’exprime ainsi : « C’est une forêt qui n’a pas beaucoup d’oiseaux, je l’ai traversée certains jours dans un climat absolument silencieux(…) Totalement solitaire parce qu’il n’y a que des chemins forestiers ou de petites routes. On peut y circuler sans rencontrer absolument personne dès qu’on s’éloigne de la Meuse et c’est très envoûtant pour moi. »

3- Les panoramas et les changements d’échelle.

Du haut de son poste d’observation, Grange surveille la contrée qui s’offre à son regard. Sur son « balcon en forêt », il ressent le monde dans la plénitude de ses dimensions. Dans Préférences, Julien Gracq le dit clairement : « Celui qui regarde de très haut, invisible, commet une espèce de rapt défendu, il possède magiquement, indûment. » Ce ressenti est lié non seulement à la position panoramique mais aussi à la capacité du personnage, doté d’un œil de géographe, de déceler les structures du paysage observé. Lorsque Grange s’arrête au début du récit pour regarder, presque en haut du versant, la vallée encaissée de la Meuse enserrant la ville de Moriarmé dans un de ses méandres, il utilise le vocabulaire géographique du spécialiste comme « courbes de niveau ou « beauté géodésique » pour dévoiler les secrets de la nature derrière le rideau des apparences.

A côté de la contemplation panoramique, le personnage gracquien complète ses observations en changeant d’échelle comme le pratique couramment le géographe. Pour ce faire, l’angle de vue exploite l’ouverture d’une fenêtre ou d’un encadrement ou encore, comme Grange, la lunette de pointage du canon antichar de la maison forte : « le gros œil rond avec les deux fins traits de rasoir de son œillère semblait s’ouvrir sur un autre monde, un monde silencieux et intimidant, baigné d’une lumière blanche, d’une évidence calme. » Ainsi, le monde se révèle tel un espace qui ne peut se comprendre qu’à l’aide de plusieurs échelles géographiques.

4- Le rôle des cartes.

Pour le géographe, la carte représente un outil indispensable permettant de décrire et d’expliquer l’espace étudié. Pour le récit gracquien, les cartes jouent un rôle majeur de médiation entre le personnage principal et le monde. Au début d’Un balcon en forêt, Grange étudie la carte d’état-major qui traîne sur le bord de la table, il y voit la rivière, la frontière et l’arrière-pays. Mais la carte n’est pas que la simple représentation figée d’une réalité spatiale, elle constitue également le lieu majeur d’une libre circulation de l’imaginaire. Et cela d’autant plus que l’objet cartographique réalisé à l’aide du choix de couleurs et de figurés géographiques peut devenir lui-même un paysage dissimulant ses secrets : « Il regardait avec une sorte d’épanouissement l’énorme tache verte et vivace de la forêt qui poussait en se morcelant des tentacules jusqu’au-delà de la Meuse de Liège. »

5- Les routes et les chemins.

Pour Julien Gracq, voyage, marche et paysage sont intimement liés. De la même manière, Grange marche et aussitôt le réel écarte ses obstacles : « Au fil de ce layon zigzaguant, le sens de la direction se perdait très vite. Une sensation de bien-être qu’il reconnaissait envahissait Grange ; il se glissait chaque fois dans la nuit de la forêt comme dans une espèce de liberté. » Dans Un balcon en forêt, l’appropriation de l’espace forestier par les multiples promenades et cheminements de Grange se traduit par la mention presque obsessionnelle des chemins et des routes, évoqués des dizaines de fois tout au long de l’ouvrage sous des appellations très variées : ici, des layons secondaires ; là, des routes forestières ; plus loin, une sente menant jusqu’à la frontière, etc. Le réseau des itinéraires multiplie les échanges avec la nature, exalte le sentiment de délivrance et l’appel à la liberté.

6- Un récit sur la frontière.

Nous connaissons le goût de Julien Gracq pour les frontières et les lisières, ces zones liminales qui intéressent particulièrement le géographe soucieux de comprendre l’articulation des espaces entre eux. Quant à l’écrivain, il y voit des lieux ambigus et incertains, des espaces du possible. Dans Un balcon en forêt, la frontière représente une ligne de séparation tout autant qu’un espace de jonction, elle fonctionne en même temps comme fermeture et accès possible. Par sa situation trouble, elle favorise le rêve. Comme beaucoup de lieux incertains, elle revêt plusieurs apparences : elle annonce une réalité spatiale et politique, celle de la Belgique de 1940 : « Du côté de la frontière, (…) les automobiles belges, qui roulaient dans la paix d’un autre monde au travers des clairières plus aérées où l’Ardenne peu à peu se morcelait. » ; mais la frontière suscite aussi un univers légendaire, un ailleurs sublimé : « on apercevait une petite ville accrochée à un piton au-dessus d’une gorge, étincelante sous le soleil de toutes ses maisons blanches, flottée dans la brume mauve du gel. La lumière de la neige lui donnait une phosphorescence de cité interdite et de terre promise. »

Daniel Oster, octobre 2013