A.Oiry(à droite) et M.Huvet-Martinet au Flore le 19/01/2025. Photo. JP.Némirowsky.

90% des échanges (en tonnage) à l’échelle mondiale se font par voie maritime et atterrissent donc dans un port souvent industrialisé en bord de mer. Plus de 60% de la pop. mondiale habite à moins de 100km de la côte. Ces deux chiffres clés légitiment l’intérêt pour les littoraux qui ont longtemps été des lieux autant rêvés qu’effrayants et répulsifs mais qui sont aujourd’hui des espaces intégrés, attractifs, convoités et stratégiques

C’est devant un public nombreux que nous avons accueilli au Flore Annaig Oiry (A.O) pour nous faire « Vivre au bord de la mer ». Maître de conférences à l’Université Gustave Eiffel, Annaig Oiry, est l’auteur d’une thèse de géographie sur l’éolien en mer. Elle est rattachée au laboratoire « analyse comparée des pouvoirs » et travaille sur le déploiement des énergies marines renouvelables ainsi que sur les questions nucléaires notamment en Bretagne.

Qu’est-ce que le bord de mer, c’est-à-dire le littoral ?

La définition est plus complexe qu’il n’y parait à priori car elle fait référence à différents critères : géomorphologiques et écologiques, paysagers, juridico-administratifs, économiques. A.O propose une définition synthétique : Le littoral une Interface influencée par des forces physiques marines, reliée au milieu marin par ses ressources propres (halieutiques, énergétiques, paysagères), ses activités (pêche, agriculture littorale, industries extractives, tourisme balnéaire), ses pratiques, mais relevant toujours de logiques terrestres. Cette définition concernerait en France d’après la loi littoral 1212 communes dont 975 riveraines de la mer.

Les littoraux sont maintenant des espaces attractifs.

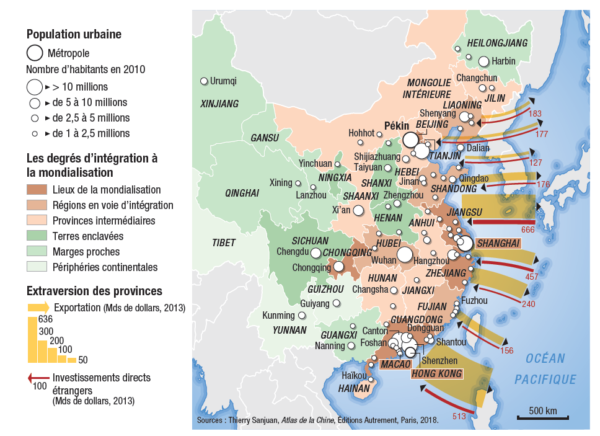

Espaces stratégiques de la mondialisation

Les littoraux sont les réceptacles des échanges maritimes et le reflet des hiérarchies mondiales. L’Asie participe à 62,4% du trafic portuaire mondial. On trouve 7 ports chinois dans les 10 principaux ports mondiaux de conteneurs, reléguant les ports européens et américains loin derrière (Rotterdam à la 10ème place, Anvers 13 ème, Hambourg 17ème Los-Angeles 18ème, New-York 20ème). Les premiers ports français du Havre et de Marseille n’apparaissent plus dans le classement.

L’Afrique est en marge malgré un léger rattrapage depuis les années récentes mais en 2021 les ports africains ne représentaient que 3,9 % du trafic mondial de conteneurs, signe d’une bien faible intégration à la mondialisation.

A proximité des flux de la mondialisation

Les littoraux attirent les activités économiques pour être proches des flux de la mondialisation.

L’exemple chinois est révélateur de l’intégration économique dans l’espace mondialisé qui s’affirme à partir de la mise en place du processus de libéralisation et d’ouverture à la fin des années 1970.

Le port de Yangshan, construit dans les années 2000 en eaux profondes pour désengorger Shanghai est un parfait exemple de littoralisation économique. Il peut traiter annuellement 750 millions de tonnes en vrac et 40 millions de conteneurs. On y accède par une autoroute sur piles de 32 km. Pas un docker à l’horizon : c’est un port « sans hommes » où toutes les opérations sont entièrement contrôlées et pilotées par les ordinateurs de la tour de contrôle.

Malgré tout, la littoralisation économique est inégale en Chine : certaines parties ne sont pas concernées et restent pourvoyeuses de main d’œuvre.

A forte attractivité démographique

Depuis le milieu du XIXème siècle le littoral français est devenu attractif notamment grâce au développement du tourisme balnéaire. Entre 1962 et 2016 la population littorale métropolitaine a connu une augmentation de 42%. La densité y est de 265 hab/km2 pour une densité moyenne de 104 hab/km2. Cette attractivité est liée à des facteurs économiques mais aussi culturels avec le développement des loisirs. Ce dynamisme est cependant contrasté : sur le littoral guyanais la densité est de 5 hab/km2 contre 529 hab/km2 en Provence côte d’Azur.

Accueillir les flux de la mondialisation présente des revers :

Il faut constamment agrandir les ports, approfondir les chenaux.

Il faut gérer la démolition des navires en fin de vie, supportée largement par les pays en voie de développement particulièrement le subcontinent indien et dans une moindre mesure la Chine et la Turquie. Ceci en liaison avec le faible coût de la main-d’œuvre et une moindre application des réglementations environnementales envers les matières toxiques et polluantes. Au Bengladesh les chantiers de démolition emploient plus de 30 000 ouvriers et contribuent à ravager le littoral.

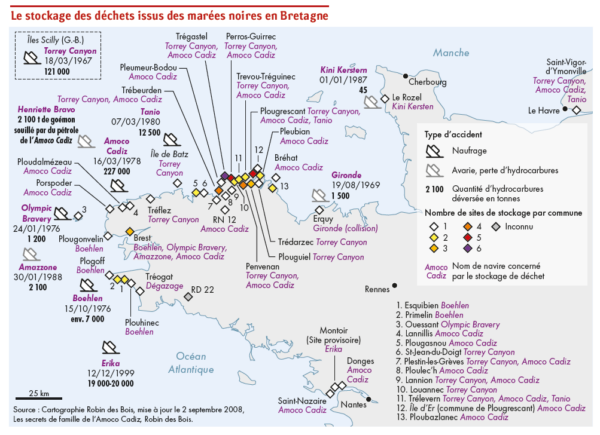

Les marées noires sont des risques récurrents comme en atteste l’exemple du littoral breton avec la difficulté de stocker les déchets des multiples accidents (naufrages, avaries, pertes de carburant).

Le stockage des déchets des marées noires en Bretagne. – In A. Oiry, Atlas mondial des littoraux, 2023

Il existe aussi des littoraux très en marge, très peu connectés aux flux mondiaux : ce qui n’est pas forcément un mal. A. O cite la région d’Aysen en Patagonie chilienne, le Cap Horn un « bout du monde » difficile d’accès.

Les littoraux peuvent aussi être des espaces en tension.

Certains présentent des inégalités à l’intégration différenciée dans les circuits de la mondialisation. A.O présente le cas de Tanger, reflet d’une croissance inégalitaire.

Certaines inégalités sont liées à l’attractivité démographique des littoraux. L’exemple de la Bretagne est significatif avec les problèmes posés par l’importance des résidences secondaires. 12% des logements sont des résidences secondaires et les 2/3 sont à moins de 2km du rivage. Les 2/3 des propriétaires de résidences secondaires ont plus de 60 ans. Certaines communes accueillent plus de résidents secondaires que permanents (Arzon dans le Morbihan : 77% de résidences secondaires en 2019 ; plus de 70% dans les iles bretonnes (iles aux Moines, Hoëdic, Bréhat, Molène). Dans ces conditions la vie quotidienne des « locaux » est rendue compliquée surtout pour se loger.

A une échelle plus fine, la plage peut aussi être espace en tension. Ainsi l’organisation spatiale des plages de Rio de Janeiro (Brésil) obéit à des logiques de ségrégation et même d’exclusion de populations jugées indésirables.

Les littoraux peuvent aussi être le réceptacle de tensions géopolitiques comme les bords de la mer Noire. Dès le début de l’agression, les Russes ont cherché à bloquer l’exportation des productions agricoles et industrielles ukrainiennes et aussi à établir une continuité avec le littoral de la Crimée annexée et la mer d’Azov ; d’où l’importance de la position de Marioupol et pour l’armée ukrainienne les attaques sur le pont de Crimée.

Le littoral ukrainien au cœur du conflit avec la Russie. – In A. Oiry. Atlas mondial des littoraux, 2023

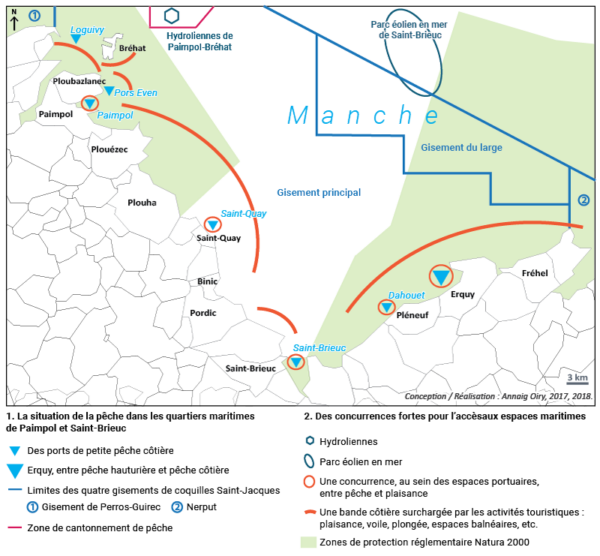

Certains espaces maritimes et littoraux comme ceux de la Manche sont des zones de conflictualités en raison des difficultés à partager des espaces saturés d’activités : zones de pêche, d’extraction de granulats marins, de protection environnementale Natura 2000…

Rajouter une activité crée nécessairement des tensions ce qui s’est vu quand l’Etat a décidé de lancer ses parcs éoliens sur des espaces de travail. Ainsi les conflits se sont exacerbés dans la baie de Saint-Brieuc avec les pécheurs. Le parc éolien qui mord légèrement sur le gisement de coquilles St-Jacques, est finalement fonctionnel depuis 2024 malgré les contestions et manifestations tant des résidents secondaires que des pécheurs et des associations environnementales redoutant les impacts sur la zone Natura 2000.

Concurrence en mer dans la baie de Saint-Brieuc

In OIRY A. Une transition énergétique sous tensions ? Contestations des énergies marines renouvelables et stratégies d’acceptabilité sur la façade atlantique française, Thèse en géographie, Université Paris 1, 2017.

Vivre au bord de la mer à l’heure du changement climatique.

Il est signalé que ce sujet a déjà été abordé aux cafés de géo (https://cafe-geo.net/visioconference-n1-yvette-veyret-parle-des-littoraux-francais-face-au-changement-climatique/).

A.O rappelle que les littoraux sont aux avant-postes des changements climatiques. Ils subissent l’élévation du niveau des mers (qui pourrait atteindre 110cm en 2100), l’exacerbation des risques de submersion-érosion, la multiplication d’évènements météorologiques extrêmes (tempêtes, cyclones) aggravés par les aménagements et l’artificialisation des bords de côtes en liaison avec l’urbanisation souvent importante.

Les techniques de défense et les dispositifs de lutte face aux risques ne sont pas toujours efficaces : endiguement, aménagement des dunes par végétalisation, rechargements de sables, pieux ne résistent pas toujours, notamment lors de tempêtes extrêmes comme Cynthia en Vendée (février 2010) ou la tempête Johanna en Bretagne (mars 2008).

La question se pose de savoir si, dans certains contextes territoriaux très précis de submersion/érosion forte, on devrait ne plus vivre en bord de mer. Certaines communes sont amenées à mettre en place des stratégies de repli en déclarant en péril certaines constructions et en les rasant ce qui est évidemment mal vu des populations locales.

Questions de la salle ont permis d’approfondir certains aspects.

Quels enjeux représentent les ZEE (Zones économiques exclusives) ?

Les ZEE ont été définies à la Conférence de Montego Bay (1982) et sont importantes pour l’exploitation des ressources halieutiques bien sûr mais aussi minières qui peuvent être aussi en haute mer hors ZEE sous juridiction internationale. Ce problème de l’exploitation des ressources mais aussi de leur protection et de la biodiversité, hors ZEE, a conduit à la signature en 2023 au siège de l’ONU d’un traité international pour la protection de la haute mer et de la biodiversité marine (BBNJ), ratifié par la France. Même si la haute mer est un bien commun de l’humanité, certaines organisations régionales de pêche sont actives dans ces zones, ce qui peut entrainer des tensions entre Etats.

Peut-on parler d’hypertrophie ou de sous-utilisation de certaines installations portuaires notamment à Tanger ?

A propos de Tanger, ces cas ne se posent pas. Il peut arriver que les infrastructures portuaires soient surdimensionnées si les flux de la mondialisation n’arrivent pas ou n’arrivent plus ou si l’environnement a changé. A.O cite l’exemple de la construction dans le port de Brest, sur un polder, d’une usine d’assemblage des pièces d’éoliennes destinées au parc de St-Brieuc qui est maintenant en sous-utilisation. Cette usine cherche à récupérer des commandes au Royaume-Uni ou de futures commandes en Bretagne sud pour maintenir ses activités mais il s’agit d’activités occasionnelles.

Câbles sous-marins ?

Il y en a en effet beaucoup. Ils sont de nature diverse et sont des infrastructures stratégiques. : grands câbles de télécommunication transatlantiques ou câbles plus locaux notamment pour relier les parcs éoliens au réseau électrique terrestre. Ceci conduit à interdire les zones de parcs éoliens à la pêche pour éviter d’endommager les câbles ce qui posera des problèmes quand le nombre de parcs va augmenter : il est question d’une cinquantaine de parcs éoliens en France prochainement.

Littoral de Calais et les migrants ?

En effet ce littoral est marqué par les vagues migratoires qui se sont dispersées dans l’espace depuis Sangatte depuis plusieurs années en se déplaçant au rythme des expulsions et en liaison aussi avec l’action des associations et mouvements solidaires. Le port est totalement bunkerisé et fermé par des barbelés.

Quelle est l’attitude des populations locales dans les zones littorales très touristiques ?

Il est certain qu’à St-Tropez ou à l’île de Ré l’été les flux touristiques sont très importants et sont problématiques. La tendance est d’essayer de la part des élus locaux ou des mouvements citoyens de réguler les flux pour éviter le surtourisme, ce qui n’est pas toujours possible. Par exemple l’île de Bréhat (Côtes d’Armor) a institué dans les périodes estivales les plus tendues des quotas journaliers pour traverser et accéder à l’île. De même les autorités cherchent à faciliter l’accès au logement des populations locales en essayant de réguler les locations temporaires ou en augmentant la taxe d’habitation des résidences secondaires.

Pour en savoir plus :

- A.Oiry, Atlas mondial des littoraux, éditions Autrement, 2023

- A.Oiry, Les littoraux, documentation photographique n°8138, CNRS éditions, 2020.

- Benjamin Keltz & Joëlle Bocel, Bretagne secondaire, une année au pays des volets fermés, éditions coin de la rue, 2023.

- Collectif droit à la ville Douarnenez, Habiter une ville touristique, Vue sur mer pour les précaires, , éditions du commun, 2023

- https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/changement-global/articles-scientifiques/energies-marines-renouvelables-france-contestation-planification

- https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/droit-et-littoral

- https://cafe-geo.net/visioconference-n1-yvette-veyret-parle-des-littoraux-francais-face-au-changement-climatique/

Compte-rendu rédigé par Micheline Huvet-Martinet, février 2025.