Au promeneur naïf qui flâne le long du bassin de La Villette et du canal de l’Ourcq un jour d’hiver gris et brumeux, le paysage urbain rappelle certaines pages de Simenon ou l’atmosphère des films de Marcel Carné. Ecluses de Jaurès du début du XIXe siècle, gros pavés irréguliers des quais de Loire et de Seine, silhouette massive des anciens entrepôts des Magasins généraux, grosse péniche à la coque décolorée…Plus en amont, sur une rive du canal, un pêcheur à casquette, sans âge. Un monde immobile ? En fait un des lieux les plus dynamiques et les plus « branchés » de Paris.

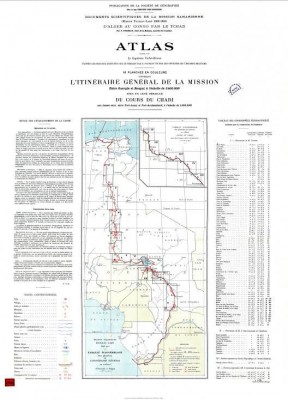

Le bassin de la Villette de la Rotonde de la Villette (à gauche sur le plan) au pont levant de Crimée (à droite sur le plan) (site tourisme93.com)

Les soirs d’été, les pavés sont recouverts de couvertures et de toiles bariolées où viennent s’asseoir, voire s’allonger, des jeunes gens, plutôt cadres qu’ouvriers. Les plus soucieux de confort ont une chaise basse en alu. On y mange des sushis, de petits sandwichs ou on prend l’apéro avant de dîner dans un des restaurants qui entourent le bassin, anciennes guinguettes dont on a gardé le caractère vintage. Autre projet possible pour la soirée, une séance de cinéma dans une des douze salles des deux MK2. Hésitation entre un film d’auteur ou un blockbuster…le « Zéro de conduite » vous fait traverser le bassin en quelques minutes du complexe du quai de Loire à celui du quai de Seine. Les structures métalliques des anciens portiques en fonte rappellent bien le passé industriel du quartier, mais un passé intégrant aussi la fiction et l’imaginaire. « T’as de beaux yeux, tu sais » et autres célèbres répliques sont taguées en couleur sur les murs. Les ouvriers de ce quartier qui fut laborieux et populaire, ne pouvaient y avoir que la tête de Gabin.