Les Eaux étroites développent une thématique simple : l’évocation d’un site associé aux enchantements de l’enfance, la remontée d’une petite rivière à proximité du bourg natal. Il s’agit d’une sorte d’exploration, longtemps après, de lieux d’enfance privilégiés le long d’un « chemin d’eau », en l’occurrence l’Evre, « petit affluent inconnu de la Loire qui débouche à quinze cents mètres de Saint-Florent ». L’écriture des Eaux étroites – huit fragments rédigés à des moments rapprochés en 1973 – puise uniquement dans la mémoire, sans aucune nostalgie, cherchant seulement à décrire le paysage remémoré avec la plus grande précision possible.

Barques le long de l’Evre

L’auteur « se promène » dans une barque sur la rivière et, lorsque la berge s’élève, il n’aperçoit plus devant lui que le plan d’eau étroit. Bien sûr, à l’occasion de l’élargissement de la vallée, il remarque un château ou une chapelle, la pente des coteaux ou encore la falaise boisée, mais les paysages parcourus sont surtout aquatiques avec leurs bordures de roselières ou d’herbes noires. Cet itinéraire-rêverie ne concerne qu’une petite partie de la vallée de l’Evre, la seule navigable, entre le pont-barrage du Marillais, situé tout près de la confluence avec la Loire, et le moulin à eau de Coulaines un peu plus en amont. Dans la réalité géographique, l’Evre déroule ses méandres encaissés sur quelque quatre-vingt-dix kilomètres dans la région des Mauges. Mais pour Gracq, « l’Evre, comme certains fleuves fabuleux de l’ancienne Afrique, n’avait ni source ni embouchure qu’on pût visiter. Du côté de la Loire, un barrage noyé (…) empêche de remonter la rivière à partir du fleuve (…). Vers l’amont, à cinq ou six kilomètres, un barrage de moulin, à Coulènes, interdit aux barques de remonter plus en avant. » L’émoi poétique des promenades enfantines de Gracq le long de l’Evre sort renforcé de cette concentration géographique d’une rivière réduite à un bief très court, déconnecté de ses prolongements fluviaux et, de plus, encadré par des versants pentus voire abrupts. Le lecteur-géographe, habitué à regarder des paysages en les resituant dans des espaces de dimensions variables, associe la puissance d’imaginaire des lieux évoqués par l’écrivain et l’acuité d’une vision géographique qui intègre les profils longitudinal et transversal de la rivière.

L’itinéraire remémoré fait défiler des paysages – comme un « diorama » pour reprendre le terme de Gracq – avec des lieux privilégiés marquant des étapes, des « stations jalonnant le chemin d’eau élu de l’enfance ». Tout d’abord, le point de départ, le pont-barrage du Marillais quand « on s’embarquait (…) au bas d’un escalier de planches qui dégringolait la haute berge glaiseuse ». Puis le passage en vue de la ferme de la Jolivière, seul point de tout le trajet « où un témoin désenchantant de la terre cultivée fût un instant en vue ». Vient ensuite l’endroit où « la rivière se resserre et se calibre » et qui précède de peu le bateau-lavoir et le manoir de la Guérinière. Bientôt, survient le véritable clou de la promenade de l’Evre, l’écaille de la Roche qui boit, détachée en avant de la falaise boisée. Enfin, la gorge devient une vallée simplement étroite et encaissée jusqu’au barrage d’amont marquant la fin du bief navigable. Un lecteur doté d’une culture géographique peut enrichir la lecture des Eaux étroites grâce à sa connaissance d’un vocabulaire particulier, grâce surtout à des attitudes et des curiosités qui lui sont propres, autrement dit une certaine manière d’être sensible au monde.

L’Evre près de son confluent avec la Loire, point de départ des promenades de Julien Gracq sur les « eaux étroites »

Si Les eaux étroites décrivent la promenade sur l’Evre, la promenade de l’enfance entre toutes préférée, les images qui se succèdent devant la barque ne forment pas un continuum géographique car elles sont disjointes par des réflexions et des digressions sur des écrivains, des lectures et des tableaux qui servent de supports à une rêverie associative. Le récit esquisse une théorie de la rêverie par l’intermédiaire des sensations, le passage constant du réel à la littérature contribue à sonder le fonctionnement de l’imaginaire. Face aux pouvoirs de la rêverie le regard géographique apparaît peu utile et même désarmé. Ainsi, nous pensons qu’un autre livre de Gracq, La forme d’une ville, qui, pourtant, prolonge le jeu de la mémoire écrite commencé avec Les eaux étroites, se prête bien mieux au filtre de l’esprit géographique.

Essayons tout de même d’explorer le versant de la rêverie associative dans Les eaux étroites. Le spectacle du monde de la rivière sollicite tous les sens. D’abord la vue, bien sûr, sensible à « la variété miniaturiste des paysages que longe le cours sinueux » de l’Evre ainsi qu’ « aux accidents de l’ombre et de la lumière ». Mais aussi l’ouïe : « L’oreille, non moins que l’œil, recueille les changements qu’apporte presque chaque méandre ». Gracq souligne que « les bruits qui voyagent sur l’eau, et qu’elle porte si loin » lui ont été familiers de bonne heure. Tous ces bruits s’associent naturellement à l’élément liquide avec la « résonance creuse que leur prêtait la vallée captivée par son ruban d’eau dormante. » Le géographe sait bien qu’il n’existe pas de paysage indépendamment du regard porté sur une portion de l’espace terrestre et que la dimension subjective du paysage n’est pas seulement liée au regard de l’observateur mais également aux autres sens de celui-ci.

Les « eaux étroites » de l’Evre

Dans Les eaux étroites le défilé des paysages s’organise en voyage initiatique. Un voyage rythmé avec ses moments de calme et de lenteur quand la barque n’avance presque pas, et ses moments de glisse plus rapide lorsque l’esquif semble comme attiré. Le voyage initiatique commence naturellement par des rites préliminaires : « Aller sur l’Evre se trouvait ainsi lié à un cérémonial assez exigeant… », et il suppose la séparation d’avec le monde du quotidien pour entrer dans le monde de l’autre vie : « Presque tous les rituels d’initiation, si modeste qu’en soit l’objet, comportent le franchissement d’un couloir obscur, et il y a dans la promenade de l’Evre un moment ingrat où l’attention se détourne, et où le regard se fait plus distrait. »

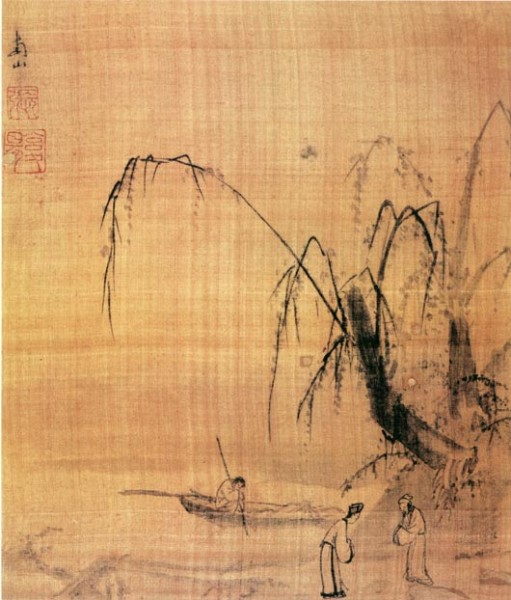

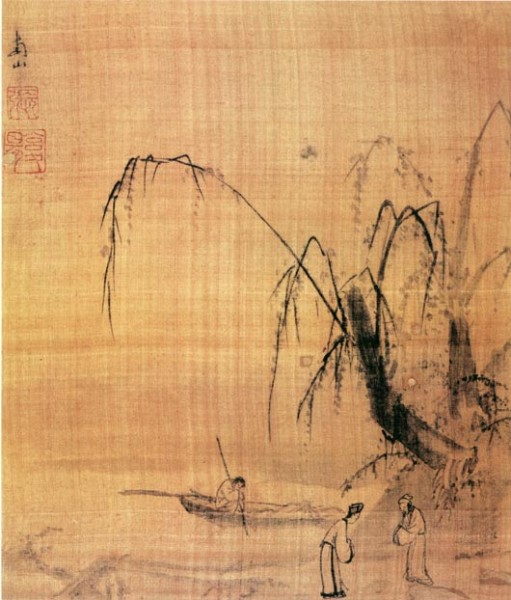

Au-delà de la puissance des symboles – le fil de l’eau, la barque, les heures du jour, les âges de la vie – chaque lieu de la promenade aquatique suggère des images par le biais de la rêverie. Pourquoi suis-je devenu cet écrivain ? semble dire Gracq. Les eaux de l’Evre apparaissent comme la métaphore de la création littéraire. La rêverie associative est analysée avec précision : « Mon esprit est ainsi fait qu’il est sans résistance devant ces agrégats de rencontre, ces précipités adhésifs que le choc d’une image préférée condense autour d’elle anarchiquement ; bizarres stéréotypes poétiques qui coagulent dans notre imagination, autour d’une vision d’enfance, pêle-mêle des fragments de poésie, de peinture ou de musique. » Ainsi sont convoqués tour à tour, Edgar Poe, Nerval, Rimbaud, Balzac, Alain-Fournier, Jules Verne, mais aussi Vermeer, Titien et la peinture chinoise. « Aucune peinture autant que la peinture chinoise – et particulièrement celle des paysagistes de l’époque Song – n’a été hantée par le thème pourtant restreint de la barque solitaire qui remonte une gorge boisée. Le charme toujours vif qui s’attache à une telle image tient sans doute au contraste entre l’idée d’escalade, ou en tout cas d’effort physique rude et de cheminement pénible, qu’évoque la raideur des versants, et la planitude, la facilité irréelle du chemin d’eau qui se glisse indéfiniment entre les à-pics : le sentiment de jubilation qui naît, dans l’esprit du rêveur, de la solution incroyablement facile des contradictions propre au rêve, s’ancre ici concrètement dans la réalité. »

Peinture chinoise de l’époque Song

Mais c’est sans doute l’œuvre d’Edgar Poe qui, pour Gracq révèle le mieux les vertus de la rêverie associative : « Je parle d’Edgar Poe et voici qu’il ne va plus guère me quitter tout au long de cette excursion tant de fois recommencée… ». Le domaine d’Arnheim, nouvelle publiée en 1847, apparaît même comme la préfiguration imaginaire de la promenade sur l’Evre avec sa route d’eau et sa végétation luxuriante ; Edgar Poe écrit : « Pendant quelques heures, on filait à travers les méandres de ce canal, l’obscurité augmentant d’instant en instant, quand tout à coup, la barque, subissant un brusque détour, se trouvait jetée comme si elle était tombée du ciel, dans un bassin circulaire d’une étendue très considérable, comparée à la largeur de la gorge. »

En analysant le fonctionnement de son imaginaire, Gracq distingue deux types de rêverie : la « rêverie fascinée » conduisant « vers ces régions frontières où l’esprit se laisse engluer par le monde… », et la « rêverie ascensionnelle » tendant « vers la totale liberté d’association qui remet sans trêve dans le jeu les significations et les images… ». Ces formes de rêverie expliquent le tropisme de Gracq pour « certains confins endormis de la Terre », pour les « ravins ingrats de la lande occidentale », pour les « friches sans âge et sans chemin » : « le sentiment de sa liberté vraie n’est jamais entièrement séparable pour moi de celui de terrain vague ». L’œuvre de Julien Gracq est une littérature des confins – régions-frontières, régions marginales, d’avant-postes -, ce que le géographe appelle des discontinuités spatiales formées par le contact de deux ensembles spatiaux différenciés. Cette littérature des confins correspond certainement à une inclination personnelle mais celle-ci a été accentuée par une formation universitaire et des lectures géographiques et historiques.

Daniel Oster