« My name is John Ford. I make westerns ». Les westerns représentent une part importante des près de cent quarante films de la carrière aussi inégale qu’éclectique de John Ford. Plusieurs sont des chefs-d’œuvre et ont participé à donner une certaine légitimité à un genre largement relégué, dans les années 1930, au rang de complément dans les doubles programmes, devenus la règle après 1929 – les fameuses « séries B ». L’œuvre de Ford donne ainsi quelque valeur à la fameuse formule d’André Bazin et Jean-Louis Rieupeyrout, selon laquelle le western est « le cinéma américain par excellence » (Rieupeyrout, 1953). Affirmation qui, à son tour, soutient l’idée que les westerns sont un objet d’investigation incontournable pour qui s’intéresse aux représentations de l’espace nord-américain.

Il y a près d’un demi-siècle, le sociologue Henri Mendras annonçait la « fin des paysans », sous l’effet de la mécanisation inexorable et de l’urbanisation conquérante (La fin des paysans, Gallimard, 1967). A peine plus tard, le géographe Armand Frémont proposait un beau portrait des paysans de Normandie en combinant remarquablement la rigueur des analyses scientifiques et l’évocation de la vie paysanne avec un indéniable talent d’écriture (Paysans de Normandie, Flammarion, 1982). Aujourd’hui, plusieurs décennies après le « grand chambardement des campagnes », selon l’expression de Fernand Braudel, la notion de « ruralité » tend à prendre le pas sur le mot « campagne » comme si celui-ci s’avérait incapable de rendre compte d’une réalité devenue complexe et de plus en plus liée aux dynamiques urbaines.

Association Café Géo de Paris, Repas russe du 3 décembre 2013, au Da-Niet, Bistrot russe (5, rue de Lancry à Paris 10ème). Repas animé et commenté par Jean Radvanyi.

Jean Radvanyi, professeur à l’INALCO, vient d’assurer pendant 4 ans la direction du Centre franco-russe en Sciences Sociales, à Moscou. Son dernier ouvrage : « Retour d’une autre Russie, plongée dans la Russie de Poutine ». Editions Le Bord de l’Eau. 2013

La cuisine russe dont on parle ici est une cuisine familiale, faite le plus souvent par les femmes, même si bien sur certains hommes se mettent aussi au fourneau. On mange quotidiennement dans la cuisine, pièce petite où on se serre, mais s’il y a une fête le repas peut être plus élaboré dans une salle à manger où très souvent, à l’époque soviétique, quelqu’un dormait. Les appartements collectifs ont à peu près disparu (sauf pour les migrants). Ils comportaient une cuisine commune à plusieurs familles (parfois même plusieurs cuisines) et chaque famille s’entassait dans une pièce.

En Russie quand on arrive, la table est festive, déjà chargée de victuailles (les « zakouski » ou hors d’œuvre) et de boissons. Jean Radvanyi nous lit un texte de Constantin Véréguine du début du XX° siècle où il est question du repas de rupture du carême dans une famille noble et fortunée de Yalta. Au centre un énorme koulitch aux quatre coins une paskha, pyramide de fromage blanc. Et puis, des jambons, des viandes, des poissons. Vins et vodka.

(suite…)

Café géographique « Quand les montagnes donnent froid », animé par Bénédicte Tratnjek, avec Xavier BERNIER (géographe, Université de Savoie), le mercredi 20 novembre 2013 au Café de La Cloche (Lyon).

Café géographique « Quand les montagnes donnent froid », animé par Bénédicte Tratnjek, avec Xavier BERNIER (géographe, Université de Savoie), le mercredi 20 novembre 2013 au Café de La Cloche (Lyon).

Le Café Géo du 20 novembre 2013 accueille Xavier Bernier, maître de conférences à l’Université de Savoie et chercheur à EDYTEM (Chambéry). Il est l’auteur en 2013 avec C. Gauchon de l’Atlas des montagnes – Espaces habités, mondes imaginés chez Autrement. Après une thèse sur les Transports, communications et développement en Himalaya central : le cas du Népal, il a élargi son cadre de recherche notamment aux Alpes et aux enjeux des mobilités et travaille en particulier sur le traverser (http://www.espacestemps.net/auteurs/xavier-bernier/).

L’intervenant commence par la projection d’un petit film, Valhalla, où des skieurs nus dévalent les pentes dans un paysage de montagnes enneigées. Ce film sorti cette année et imaginé par un collectif de cinéastes canadiens et états-uniens, Sweatgrass, pose la question d’un retour aux origines d’un héros qui cherche à retrouver ses sensations de jeunesse. L’étymologie du mot froid Frigidus fait référence au froid thermique, mais a aussi le sens de terne ou de fade. Le froid brûle également. A la lumière de ce premier paradoxe, il s’agit de montrer le caractère agressif ou rugueux du froid. Derrière une approche biologique, une autre complémentaire doit être abordée à l’aide du film projeté : le bonheur d’un retour à la nature via le froid. Entrer par le froid c’est aussi poser la question de la saisonnalité. En termes de représentations notamment publicitaires, le froid est souvent identifié comme polaire ou montagnard, notamment pour les fabricants de vêtements (comme Damart ou les vêtements de sports), deux qualités combinées dans l’identification récente d’un record de froid en Antarctique (-93°C cf. Le Point.fr). La relation ambivalente avec le froid et la montagne peut ressembler à « un je t’aime moi non plus ». Le froid est tantôt relié à des mondes menaçants ou repoussants, tantôt à un cadre propre au repoussement. Mais les associations se révèlent parfois complexes : le yéti apparaît par exemple très souvent en Occident dans un cadre hivernal tandis qu’il est d’abord représenté l’été chez les Sherpas népalais. Sur ces associations, sont fondés aussi bien des légendes que des produits culturels : dernier en date, La Reine des Neiges de Disney sortie en 2013 est l’adaptation d’un conte d’Andersen La Reine des Glaces. Une des deux sœurs transforme en froid tout ce qu’elle touche. La sœur maudite habite en montagne dans un monde chromatiquement froid mais aussi froid en termes de paysages. Il faut rappeler que le mot froid est utilisé pour des températures, mais aussi des couleurs voire des personnes.

(suite…)

The lunchbox, film indien réalisé par Ritesh Badra, 2013, 1h42

Ila est une jeune femme délaissée par son mari, qui réside dans un appartement cossu du quartier Kandivali.

Sajaan est un fonctionnaire au bord de la retraite, qui partage son existence entre un vaste bureau collectif d’un quartier d’affaires de Mumbai et un modeste logis du quartier chrétien de Bandra. Au premier abord, rien ne prédispose ces deux personnages à la rencontre. Pourtant…

A la suite d’une – rarissime – inversion entre deux adresses, la Lunch Box[1] préparée par Ila, à l’intention de son époux, arrive sur la table de travail de Sajaan. Il s’ensuit une rencontre imprévisible entre deux individus que tout sépare.

Le caviar reste un produit de fête prestigieux même si la géographie de sa production a bien changé depuis deux décennies (source : www.caviarpassion.com )

Chaque année en décembre, les pages des magazines consacrées aux repas de fêtes n’omettent rien des différentes variétés de caviar qui doivent figurer sur les meilleures tables. Le caviar garde son aura de mets de luxe malgré de profondes transformations dans sa production et sa commercialisation. Là aussi, la mondialisation est passée par là et, pour prendre un seul exemple, le caviar made in France livre depuis quelques années une bataille impitoyable au caviar made in China. De leur côté, ignorant la part de marché croissante accaparée par les supermarchés, les grandes maisons qui commercialisent le produit aux œufs d’or (noir, gris ou brun) ne sont pas en reste en matière de compétition en fourbissant leurs armes, à grands renforts de communication et de nouveaux rituels de dégustation.

Cité de l’architecture et du patrimoine, 16 octobre 2013- 17 février 2014

A Paris, la Cité de l’architecture et du patrimoine consacre à l’Art déco une vaste et passionnante exposition qui rappelle l’exceptionnelle influence de l’art français dans le monde entier pendant cette période des Années Folles où la France, sortie finalement victorieuse de la Grande Guerre, veut honorer son rang de grande puissance. En réalité, l’Art déco n’est pas né en 1925 avec l’Exposition internationale des Arts Décoratifs et industriels modernes qui se tient à Paris et va, bien plus tard, donner son nom à ce style, quelque peu oublié après 1945, mais suscitant depuis les années 1970 un engouement croissant qui se traduit par le succès des ventes publiques, des campagnes de restauration et de nombreuses expositions partout dans le monde. En fait, dès les années 1900, plusieurs mouvements d’artistes, d’artisans et d’architectes en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Autriche questionnent les orientations de l’art décoratif français en promouvant une nouvelle créativité aussi bien artistique que technique.

A Paris, la Cité de l’architecture et du patrimoine consacre à l’Art déco une vaste et passionnante exposition qui rappelle l’exceptionnelle influence de l’art français dans le monde entier pendant cette période des Années Folles où la France, sortie finalement victorieuse de la Grande Guerre, veut honorer son rang de grande puissance. En réalité, l’Art déco n’est pas né en 1925 avec l’Exposition internationale des Arts Décoratifs et industriels modernes qui se tient à Paris et va, bien plus tard, donner son nom à ce style, quelque peu oublié après 1945, mais suscitant depuis les années 1970 un engouement croissant qui se traduit par le succès des ventes publiques, des campagnes de restauration et de nombreuses expositions partout dans le monde. En fait, dès les années 1900, plusieurs mouvements d’artistes, d’artisans et d’architectes en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Autriche questionnent les orientations de l’art décoratif français en promouvant une nouvelle créativité aussi bien artistique que technique.

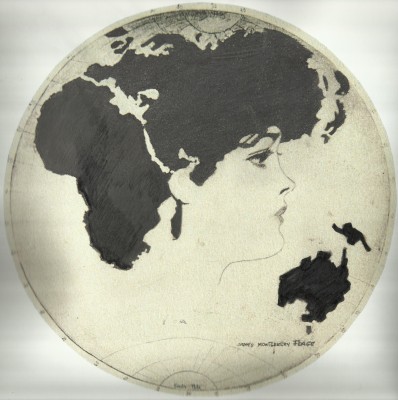

Dessin du géographe n° 41

James Montgomery Flagg mériterait d’être davantage connu des géographes ; Cet américain (1877-1960) fut un très fameux affichiste, célèbre surtout pour son affiche pour le recrutement de l’armée américaine au moment de l’entrée en guerre des Etats-Unis contre l’Allemagne et aux côtés de la France et de la Grande-Bretagne en 1917.

On y voit un « Oncle Sam » auquel l’auteur a d’ailleurs prêté les traits de son visage qui pointe son doigt : « I want you for the US Army ». Ce dessin a été partout imité depuis.

Ici le dessin de J.M.Flagg appartient au registre très apprécié au début du XX° siècle de la carte qui accueille au milieu des traits des rivages et des frontières une ou des caricatures.

Cette brune piquante à la chevelure abondante relève d’un type de dessin de femme, la bourgeoise ou la grisette, très répandu en Europe avant 1914 et jusque dans les années 30, dans les revues et en gravures à l’acide ou à la pointe sèche qui sont parfois encadrées sur les murs des salons.

Roland Courtot et Michel Sivignon

Janvier 2014

La lingerie est un secteur économique qui se porte bien à l’échelle mondiale (Source : L’Express.fr)

Cette année encore, le 13 novembre 2013 à New York, le défilé de la marque de lingerie californienne Victoria’s Secret a été l’occasion d’un grand show à l’américaine avec casting de rêve et mise en scène spectaculaire, une véritable célébration des sous-vêtements parmi les plus affriolants. Dans quelques semaines, en janvier 2014, cette fois-ci à Paris, le Salon international de la lingerie réunira pendant trois jours de très nombreux professionnels du secteur tout en drainant un important public de visiteurs. Dans notre monde globalisé, le marché de la lingerie se porte bien et même très bien, en France comme dans le monde.

Café géographique à Toulouse le 16.10.13

par Isabelle Sourbès-Verger

Géographe spécialiste des politiques spatiales, chercheur au CNRS, Isabelle SOURBÈS-VERGER est directeur-adjoint du centre Alexandre Koyré (EHESS, CNRS). Ses travaux portent particulièrement sur la comparaison internationale des politiques spatiales à partir de l’analyse de leurs priorités nationales et des relations entre acteurs dans la mise en œuvre des politiques d’occupation de l’espace circumterrestre.

1.1. Pourquoi « Géopolitique » de l’espace ?

« L’espace » est né en 1957, en pleine guerre froide, et les premières grilles d’analyse utilisées sont liées à la relation conflictuelle entre les deux blocs, donc à la géopolitique de l’époque. L’espace est par ailleurs alors associé au nucléaire, comme outil supplémentaire de puissance et comme moyen de renforcer l’image régionale et internationale d’un pays.