En parcourant les allées du Salon international des Carnets de Voyage d’Aix-en-Provence, j’ai constaté que beaucoup de carnetières et carnetiers dessinent des croquis panoramiques sur des bandes de papiers pliants qu’on appelle des « leporellos », en souvenir du valet de Don Juan chez Mozart et de la liste des femmes conquises par son maître, qu’il déplie en chantant au début du premier acte de l’opéra. Or, il est arrivé à des géographes de dessiner de grands croquis panoramiques en assemblant des feuilles dans le sens de la largeur, selon les besoins de la largeur de l’horizon topographique à prendre en compte. Dans la page web que j’ai consacrée ici à Pierre Deffontaines, j’aurais pu signaler son assemblage panoramique concernant la ville de Barcelone vue du Mont Tibidabo. https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-01851718/document

Lequel était largement battu en dimension par celui qu’il avait réalisé au Brésil concernant la Baie de Rio (plus d’un mètre de large), étudié par Antoine Huerta en 2009 (« Une ascension, une œuvre : la baie de Rio de Janeiro vue du Corcovado par Pierre Deffontaines », Confins, número 5).

http://confins.revues.org/index5645.html

L’Irlande du Nord est située à la fois dans le Royaume-Uni et en partie intégrée au marché de l’Union européenne par le traité du Brexit. Si la guerre civile s’est achevée il y a 25 ans, les symboles des parties antagonistes restent bien visibles dans les villes et les villages. Car les enjeux politiques entre communautés protestantes et catholiques sont toujours présents, voire ravivés par les rivalités électorales et la complexité du rapport à l’Europe.

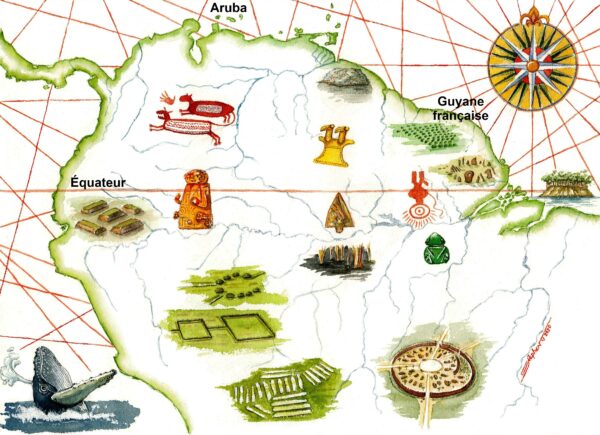

Carte archéologique simplifiée d’Amazonie avec la localisation des trois régions signalées dans le texte

La photographie est indispensable à l’archéologue pour rendre compte de manière fidèle ce qu’il exhume lors de ses fouilles. Mais, cette mémoire photographique doit nécessairement s’accompagner de relevés graphiques, de plans, de stratigraphies, de cartes de dispersion des vestiges et autres détails significatifs. J’ajoute un troisième volet à ces deux modes de l’image avec l’aquarelle, une technique moins rigide, plus apte à l’imagination et suscitant la liberté artistique.

Le dessin du géographe n° 90.

C’était un retour vers les Mourne Mountains, un massif granitique, situé à 60km au sud de Belfast, qui domine directement la mer d’Irlande et où j’avais réalisé une thèse voici plus de quarante ans.

Paris centre au temps de la pandémie de Covid par Martine Tabeaud, professeur émérite de géographie Université Paris I

En 2020 et 2021, la pandémie de Covid a conduit le gouvernement à décider de limiter les déplacements pour ralentir la propagation du virus et limiter l’afflux de malades dans les services hospitaliers.

Un nouveau vocabulaire est censé décrire la situation : confinement, déconfinement, reconfinement. Les pouvoirs publics utilisent des métaphores (la guerre, les premières lignes,) et définissent des échelles de valeur (sortie dérogatoire, activité non-essentielle) … Cette novlangue est omniprésente dans l’espace privé et dans l’espace public. Elle est supposée déclencher une prise de conscience et modifier les comportements mais en définitive elle entretient la peur.

A côté du dessin des géographes les architectes ont fourni un grand nombre de dessins. Historiquement, les premiers dessins d’architectes sont les plus anciens. Ils remontent jusqu’à la Renaissance.

Il est parfois difficile de dire si tel dessin ressortit à la géographie ou à l’architecture, même en ne comparant que des oeuvres de même époque historique. Particulièrement pour les dessins contemporains où les architectes revendiquent leur filiation par rapport aux formes issues directement de la nature. (suite…)

Remarque introductive du Dessin du Géographe

Cet article a été retenu car on peut le classer dans la catégorie des « cartes mentales », auxquelles notre page web s’est déjà intéressée (voir le dessin n°57). Il s’agit du compte rendu d’un exercice de terrain, un TP destiné à tester une méthodologie et une taxonomie en cours de mise au point : une ‘analyse des informations reçues par les sens du chercheur au long d’un parcours géographique, urbain en l’occurrence (dans la ville de Saint-Dié-des-Vosges). Sa traduction graphique repose sur une taxonomie et une légende détaillées qui en font un type de dessin nouveau pour notre publication numérique et intéressant pour le rapport sensible qui s’établit entre le chercheur et l’espace parcouru. Au plan du dessin, l’accumulation des notations sur un fond de carte demande un apprentissage de la légende et court le risque d’une lisibilité difficile dans la superposition des figurés. Il reste ensuite à interroger les formes et les logiques de l’organisation de l’espace qui sous-tendent et produisent ces impressions, afin de comprendre (à cette grande échelle) l’espace vécu tel que défini et analysé par Armand Frémont (à l’échelle de la région).

Les articles suivants réunissent des dessins de géographes autour d’un même espace : le massif des Écrins. Six géographes sont représentés sur une période de plus d’un siècle. Que voient-ils, que représentent-ils, que laissent-ils passer ?

Certes, chaque fois la fonction et l’usage du dessin sont différents, mais il y a aussi peut-être un point commun dans le fait que tous ces dessins sont chargés d’une expérience qui est celle de ces montagnes. (suite…)

Eugène Peytier cartographe

Eugène Peytier est un polytechnicien de la promotion 1811. Il entre en 1813 dans le Dépôt de la Guerre et de la Géographie au sein duquel figure le Corps des Ingénieurs géographes militaires créé en 1809. Il effectue un premier travail dans les Pyrénées en 1825 où il œuvre à la triangulation destinée à la Carte d’État-Major de la France au 1:80.000 en cours d’exécution depuis 1817.

Il est recruté par Jean Capodistria gouverneur de la Grèce indépendante lors d’une visite de ce dernier à Paris en 1827. Capodistria, formé par son expérience ministérielle en Russie, veut donner à l’État Grec des bases solides. Il confie à Peytier la confection d’une carte topographique précise du Péloponnèse, du plan de plusieurs villes dont Tripoli et Corinthe, ainsi que le relevé des fortifications héritées des Vénitiens et des Turcs. Peytier, accompagné de deux autres officiers cartographes doit aussi former de jeunes officiers grecs au travail cartographique scientifique.

Peytier est rattaché, au sein d’une brigade topographique, à l’expédition scientifique de Morée qui débarque en 1829 après la victoire navale de Navarin, où la flotte franco-anglo-russe détruit la flotte turco-égyptienne.

J’ai choisi de rester à la campagne, dans un village du pays de Caux, en Normandie, situé à 2 km de la Manche pendant la période de confinement du printemps 2020. Je résidais dans un ancien moulin, abandonné par la rivière, au Bourg Dun, commune de 420 habitants.

Cette expérience dans un espace resserré d’un rayon de 1 km, entre une vallée arborée, les vallons abritant les hameaux et le plateau, a entraîné une certaine réceptivité aux objets du paysage et aux voisins croisés de temps en temps mais restés à distance. D’où cette petite égo-géographie un peu particulière, centrée sur les paysages et diluée dans le temps.

Le cercle de 1km. Les < indiquent les angles de vue des trois figures. Source : Orthophotographie Géoportail (prise de vue du 18/04/2018).