Depuis le 24 février 2022 la guerre en Ukraine a bouleversé l’échiquier géopolitique mondial. L’émotion suscitée par cet événement a été considérable, notamment dans les pays de l’Union européenne, entraînant dans le même temps un besoin de mieux comprendre les relations entre les deux protagonistes principaux (Russes et Ukrainiens).

Le dernier Mardi de la mer (1), organisé par l’Institut catholique de Paris (ICP) et l’Institut français de la mer (IFM), a traité d’un aspect de la guerre en Ukraine peu abordé par la presse : ses conséquences maritimes, tant du point de vue géopolitique qu’économique. Participaient à cette conférence l’amiral Oudot de Dainville, la juriste spécialiste du droit international de la mer Alina Miron et le géographe Paul Tourret, directeur de l’Institut Supérieur d’Economie Maritime (ISEMAR) (2).

Selon les projections démographiques de l’ONU, le seuil de 8 milliards d’êtres humains a été franchi le 15 novembre 2022. N’oublions pas que le cap du milliard d’habitants n’a été atteint qu’en 1800. C’est dire l’accroissement considérable du nombre d’humains sur la Terre en un peu plus de deux siècles ! Dans leur scénario moyen les Nations unies prévoient que nous serons 10 milliards en 2050 et à peine plus à la fin du XXIe siècle (prévisions de 10,4 milliards). Nous pouvons dire qu’une période unique de l’histoire démographique est en train de s’achever.

Le programme des Cafés géo de Paris, fixé en ce début de saison, marque la reprise d’un rythme de rencontres mensuelles après la crise sanitaire qui a longuement perturbé nos activités en 2020 et 2021. Il traduit la volonté des responsables de l’association de témoigner de la diversité de la géographie, une discipline qui s’avère très utile pour rendre compte des transformations du monde contemporain. Cela dit, nous n’avons pas invité des intervenants en puisant dans le seul vivier des géographes puisque nous avons obtenu le concours d’un sociologue, de plusieurs historiens et même d’une architecte devenue une importante responsable dans le domaine de l’énergie.

Ce lundi soir, nous avons reçu au Café de la Mairie (Paris 3e) Jean Radvanyi et Cédric Gras à l’occasion d’un café géopolitique sur la guerre en Ukraine. Jean Radvanyi est géographe, spécialiste de la Russie et professeur émérite à l’Institut national des langues et civilisations orientales. Cédric Gras, géographe de formation, est écrivain et voyageur, il a dirigé plusieurs Alliances françaises dans l’espace post-soviétique, notamment celle de Donetsk en Ukraine de 2010 à 2014. La salle était comble pour ce sujet d’une actualité brûlante.

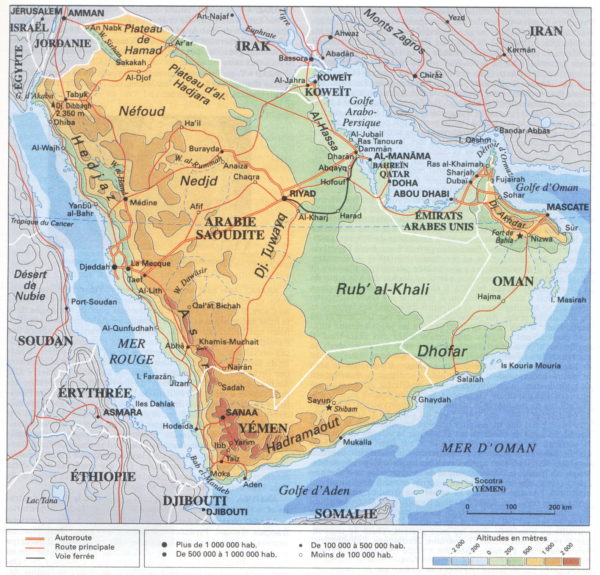

Dans quel « entre deux mondes » se situe cette péninsule ? Elle est si puissante et si fragile à la fois ! Territoire des Mille et une nuits, elle fait rêver lorsqu’elle étale ses richesses, elle fait trembler lorsque tant de rivaux se manifestent, par tant d’argent, attirés.

N’hésitons pas, allons à sa rencontre.

Arabie – Le Petit Robert – 1999-

Lundi 17 février 2022, nous avons accueilli au Café de la Mairie (Paris 3e) Béatrice Giblin, géographe, professeure émérite des Universités, directrice de la revue Hérodote, pour un café géopolitique consacré à la géopolitique de la pandémie du Covid-19, sujet du dernier numéro de la revue Hérodote (2021/4, n°183).

L’invité de ce mardi 25 janvier au Café de Flore est Thibaut Sardier, actuellement journaliste à Libération. C’est avec un double questionnement que Daniel Oster le reçoit : celui qui porte sur le titre de son dernier ouvrage Quand la géo explique le monde, mais aussi celui qui porte sur son propre parcours intellectuel et professionnel, comment la géographie façonne une personnalité.

Thibaut Sardier. Quand la géo explique le monde : 30 phénomènes que vous ne connaissez pas encore. Ed. Autrement, 2020

A l’occasion de la parution du Dictionnaire de Géopolitique dans la collection Initial des éditions Hatier (voir l’article sur le Dictionnaire de géopolitique, Hatier, 2021)), nous avons invité les deux géographes qui ont dirigé l’ouvrage, Stéphanie Beucher, professeur de chaire supérieure au lycée Montaigne de Bordeaux, et Annette Ciattoni, professeur honoraire de chaire supérieure au lycée Louis-le-Grand à Paris. Le but de ce café géo était de faire une mise au point sur la géopolitique, d’expliquer sa nature comme sa grande attractivité depuis plusieurs décennies. L’effet de mode est incontestable mais en même temps le succès actuel de la géopolitique n’est-il pas lié à notre désir de comprendre les enjeux très complexes présents sur l’ensemble de la planète ? Micheline Huvet-Martinet a été la modératrice de ce café. (suite…)

Le Dictionnaire de Géopolitique qui vient de paraître (août 2021) dans la collection Initial des éditions Hatier, sous la direction de deux géographes, Stéphanie Beucher et Annette Ciattoni, s’ajoute à la liste déjà longue des ouvrages récents qui proposent un tour d’horizon des champs couverts par la géopolitique. Destiné principalement aux étudiants et aux lycéens, il rendra également service à un public curieux de comprendre les dynamiques et les enjeux d’un monde « complexe et en pleine transformation ». Le fait que l’ouvrage se présente comme un dictionnaire en facilite la lecture ciblée en même temps qu’il résulte d’un choix forcément non exhaustif. Le nombre conséquent d’entrées, la centaine de cartes et graphiques et les courtes bibliographies en font un instrument de travail très utile réalisé par une vingtaine d’auteurs relevant de disciplines diverses. (suite…)

Le Dictionnaire de Géopolitique qui vient de paraître (août 2021) dans la collection Initial des éditions Hatier, sous la direction de deux géographes, Stéphanie Beucher et Annette Ciattoni, s’ajoute à la liste déjà longue des ouvrages récents qui proposent un tour d’horizon des champs couverts par la géopolitique. Destiné principalement aux étudiants et aux lycéens, il rendra également service à un public curieux de comprendre les dynamiques et les enjeux d’un monde « complexe et en pleine transformation ». Le fait que l’ouvrage se présente comme un dictionnaire en facilite la lecture ciblée en même temps qu’il résulte d’un choix forcément non exhaustif. Le nombre conséquent d’entrées, la centaine de cartes et graphiques et les courtes bibliographies en font un instrument de travail très utile réalisé par une vingtaine d’auteurs relevant de disciplines diverses. (suite…)