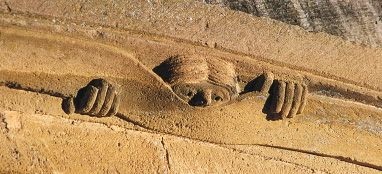

Temple de Preah Vihear

(cliché de Denis Wolff, 23 février 2025)

La colère récente des différents groupes politiques thaïlandais à l’encontre de leur Première Ministre a pu sembler futile à l’opinion publique occidentale. Le motif : des propos trop « courtois » tenus au téléphone par Paetongtarn Shinawatra à Hun Sen, ancien Premier Ministre cambodgien et homme fort du régime. Cet échange a eu lieu au cours du conflit frontalier armé qui oppose depuis mai 2025 les deux voisins, revendiquant chacun un petit territoire autour du temple de Preah Vihear. Ce différend a une longue histoire à laquelle ont été sensibilisés les voyageurs des Cafés Géo. (suite…)