Présentation par Bertrand PLEVEN, Professeur à l’Espe Paris IV et doctorant à Géographie-Cités.

Ce café géo a eu lieu le mardi 12 janvier 2016 au Saint James, Place du Vigan à Albi à partir de 18h30.

Présentation problématique :

Les séries dites de « dernières générations » (M. Winckler) se caractérisent, notamment, par des univers spatiaux profonds. Elles reproduisent des imaginaires géographiques autant qu’elles créent des géographies imaginaires. Le café géographique se donne pour objectif de réfléchir aux « territoires » qu’elles produisent et qu’elles mettent en partage à l’échelle mondiale. La réflexion se veut ouverte aux fans (que peut leur apporter une lecture géographique ?) comme aux novices (comment envisager ces « nouveaux territoires » télévisuels ?), mais surtout à ceux qui sont intéressés aux manières de réfléchir à la fiction (audiovisuelle) en géographie.

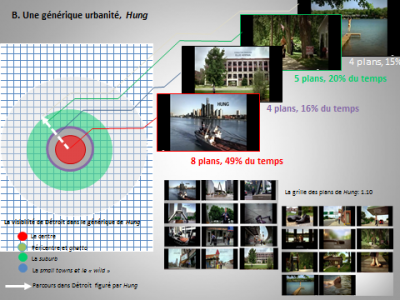

Il s’agit, dans un premier temps, de suggérer que ces séries s’appuient sur un imaginaire géographique et notamment un impensé cartographique. Quelques génériques (Games of Thrones, Hung) permettront de discuter collectivement de cette première hypothèse.

Néanmoins, les séries ne font pas que recycler les imaginaires géographiques communs, elles sont aussi des promesses de voyages et portent –par leurs formats spécifiques- des expériences géographiques plus ou moins inédites pour le spectateur. La série The Affair, et plus précisément un épisode de cette dernière sera le support d’une analyse de la manière dont une série crée des lieux, ses lieux.

Bien loin d’être des univers clos, les séries interagissent avec le monde, l’actualité, par un système d’écho, parfois vertigineux. Le cas de Homeland et de la saison 5 (située en Allemagne et traitant notamment d’une attaque terroriste à Berlin) sera l’occasion d’interroger la manière dont les séries débordent le cadre et brouillent les limites entre réel et fiction.