« Si la montagne et la mer étaient naturellement belles, on se demande bien pourquoi il aurait fallu attendre le XVIII° siècle pour les juger telles… » (in A. Roger. 2009)

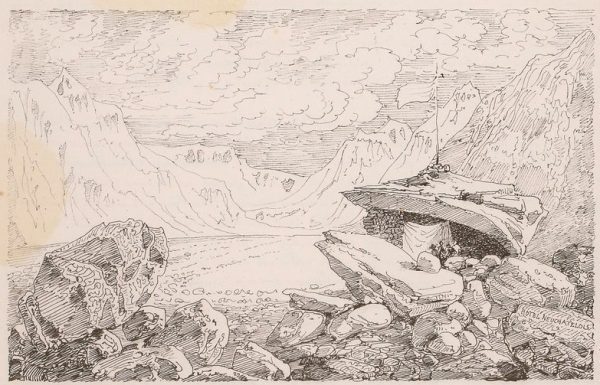

Le but de ce texte est d’analyser les représentations spatiales de la montagne et de la neige dans le film de Stanley Kubrick, Shining (1980). Si l’hôtel Overlook dans lequel se déroule ce film a donné lieu à de multiples analyses, l’idée qui sous-tend cette analyse est que le cadre précis de cet hôtel est inséparable de celui – montagnard – qui l’entoure, que le film reprend de nombreux mythes liés à la montagne, et que la dichotomie intérieur / extérieur est un des ressorts de l’action.

Stanley Kubrick est souvent considéré comme un cinéaste de la folie (G. Deleuze 1985) : Alex d‘Orange mécanique (1972), Carl, l’ordinateur HAL de 2001, l’odyssée de l’espace (1968) ou la « grosse baleine » de Full metal jacket (1987) sont quelques-uns des personnages atteints de ce mal. De fait, tous ses films ont un profond pouvoir de déstabilisation des spectateurs. Leur accueil lors de leur sortie est un excellent révélateur de ce phénomène : hormis la réception favorable et assez unanime de Barry Lyndon (1975), notamment du fait de ses qualités esthétiques, les critiques furent souvent mitigées, par exemple lors de la sortie d’Orange mécanique, de Full metal jacket, de Shining ou d’Eyes Wide Shut (1998). Or, ces mêmes films étant aujourd’hui considérés par la critique comme des classiques, et pour certains comme des chefs d’œuvre, on peut supposer que la réaction immédiate lors de leur première vision fut le malaise, l’incompréhension, voire le vertige.

Ce qui fait par ailleurs la particularité des films de Stanley Kubrick, c’est l’omniprésence des paysages (A. Gaudin 2014, D. Ziegler 2010…), que ce soit dans Barry Lyndon (notamment les campagnes européennes au temps de la Guerre de sept ans), dans Orange mécanique (la froideur des paysages urbains), dans Docteur Folamour en 1964 (le survol des montagnes russes)… Je rappellerai que tout paysage est par essence une représentation procédant de choix plus ou moins conscients. Mais ici, au cinéma, ce fait est particulièrement porteur de sens : ce que l’on voit est imaginé, sélectionné, non par nous, mais par le réalisateur. De ce fait, tout film induit un dialogue entre ce réalisateur et le spectateur, qui répond à une « esthétique de la réception » (H. R. Jauss 1990) : pour être efficace, le film doit correspondre aux « horizons d’attente » du spectateur mais aussi provoquer ce dialogue. Le paysage diégétique est donc le produit d’une co-construction qui passe par un processus d’encodage par le réalisateur (qui nous donne des clés, des codes pour que l’on aille dans le sens du scénario) et de décodage par le spectateur. C’est ce décodage qui est ici fondamental car il est une libre réinterprétation en fonction de valeurs culturelles et de choix inconscients du spectateur (S. Bourgeat et C. Bras 2014). Ce qui n’est évidemment pas neutre si l’on veut représenter la folie à l’écran. Stanley Kubrick utiliserait ainsi l’espace de manière à ce que nous captions inconsciemment l’incohérence des comportements de ses héros et les territoires de leur folie, en jouant notamment avec nos représentations de la montagne, elles-mêmes issues de données culturelles anciennes et fortement ancrées au sein de chaque spectateur. Le malaise ressenti lors de la première vision du film serait en partie la conséquence de ce traitement de l’espace.

![Consulter le programme du festival Vagamondes 2017 [Format PDF - 8 Mo]](http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/vagamondes-2017-282x400.png)