Sur la route nationale 7, quelque part dans la Nièvre (Cliché : Pierre-Louis Ballot, 08 mars 2018)

Jeudi 08 mars 2018. Sur la RN7, quelque part dans la Nièvre. Fin d’une nouvelle journée de terrain.

Sur le chemin du retour, je ne peux m’empêcher d’effectuer un arrêt pour photographier la perspective offerte par la route ainsi que le paysage, auquel le jour déclinant donne des couleurs très particulières. Et puis, cela ne fait jamais de mal d’oublier pour un instant les prises de vue destinées à illustrer des aspects du travail de thèse.

Il faut dire aussi qu’en ce jeudi 08 mars, je parcours l’une des portions de la RN7 que je préfère.

La Nièvre… ses paysages, ses communes, ses panoramas… autant d’aspects qui éveillent en moi de multiples émotions, de la simple curiosité à une nostalgie exacerbée.

Mais c’est aussi parce que Paris n’est plus si loin. Paris, que j’aime tant arpenter.

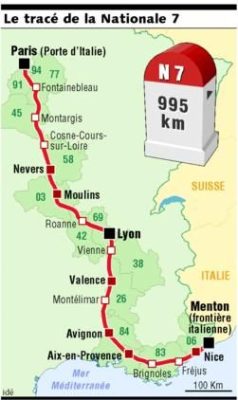

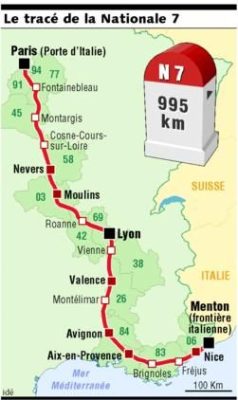

Le tracé de la Nationale 7. Source: Les Echos Série Limitée

Lorsque l’on évoque la RN7, il est souvent question de sa destination, la Côte d’Azur. On se souvient alors des milliers de touristes qui, l’été, au cours des années 1950 et 1960, se lançaient à son assaut à bord de leurs automobiles.

Paris constitue le point de départ de cette route, à partir duquel on s’élance à travers une partie de la France, qui nous offre bien souvent les plus belles émotions géographiques qui puissent exister.

Mais, parfois, selon le sens et le motif du trajet, c’est Paris qui devient la destination de la RN7.

Quand on est sur la route, plus que l’arrivée, c’est le trajet qui constitue souvent le moment le plus enivrant. Sentir qu’on approche d’un lieu qu’on aime, où il nous tarde de se trouver…

Alors, quand je roule sur la RN7 en direction de Paris, arrive toujours ce moment où je sens que j’en approche. Et pour moi, sans que je ne sache réellement pourquoi, c’est dans la Nièvre que naît ce ressenti. L’impression d’éloignement fait soudain place à une impression de proximité.

Ce jeudi 08 mars, c’est la limite départementale avec le Loiret qui aura constitué ma « destination ». C’est toujours un peu frustrant de rouler vers Paris mais de savoir que je n’irai pas.

Ce jeudi 08 mars, sur ce chemin du retour, c’est Nevers qui allait constituer ma destination, avant de rentrer à Grenoble le lendemain.

Ce jeudi 08 mars, au moment où cette photo a été prise, la déraison aurait pu être plus forte que la raison. Et j’aurais pu ainsi faire demi-tour, parcourir cette ligne droite, traverser le Loiret, la Seine-et-Marne, l’Essonne… et arriver jusqu’à Paris.

Oui, au bout de la RN7, il y a Paris, et je crois bien que c’est l’une des choses que j’affectionne le plus sur cette route mythique.

Pierre-Louis Ballot, mai 2020.